Klassen-Wettkämpfe

Klassen-Wettkämpfe

Filmische Tennisdarstellungen als situierte Differenzrelationen

While it has always been obvious that some folks have more money than other folks, class difference and classism are rarely overtly apparent, or they are not acknowledged when present.

bell hooks (2000: 5)

Den Forschungsrahmen der folgenden Überlegungen bildet ein filmwissenschaftliches Neudenken von Differenz in Verhältnissen.1 Dieser Ansatz verdankt sich Konzepten zur Verflechtung vermeintlich separater Dimensionen von Diskriminierung wie Rassismus, Klassismus, Ageismus und Heterosexismus (vgl. Combahee River Collective 1977; Davis 1981; Lorde 1984; Crenshaw 1991). Im Anschluss daran lässt sich fragen, in welcher ästhetisch-diskursiven Weise Film daran beteiligt ist, Einzeldifferenzen wie Klasse und Gender als solche zu behaupten oder auch umgekehrt ihre Kontingenz auszuweisen. Soziokulturelle ebenso wie mediale Differenz vielmehr als relationale Gefüge zu analysieren und theoretisieren, ist das Programm dieses Forschungsansatzes. Im Sinne einer materiell-semiotischen Disposition von Wissensobjekten (vgl. Haraway 1988) werden hier Differenzverflechtungen im Zuge von Close Readings einerseits als spezifische differenziale Knoten betrachtet, andererseits als Verweis auf symptomatische differenziale Verknotungsmuster (vgl. Haraway 1994; Ahmed 1998; Sandoval 2000).

Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Untersuchung filmischen Darstellungen von Tennis.2 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit liegt ihr ein Korpus zugrunde von rund 50 Tennisfilmen und -serien von 1939 bis 2021 sowie einzelnen Tennisszenen (in Filmen und Serien anderer Genres), aus denen für die Ergebnisdarstellung eine prägnante Auswahl getroffen wurde. Mein zentrales Erkenntnisinteresse gilt der Inszenierung von Klassendifferenz in diesen Tennisdarstellungen. Es ist durch die Annahme motiviert, dass Tennis kulturgeschichtlich intensiver als andere Sportdisziplinen mit elitistischen Imaginationen und klassistischen Praktiken verknüpft ist (vgl. Gillmeister 1990; Schoenfeld 2005; Lake 2015; Lake 2019; Berry 2020). Das meint insbesondere, dass die Sportart durch sozial, kulturell, materiell und symbolisch begünstigte Statusgruppen dominiert wird sowie die Zugangshürden einer Partizipation am Tennis für Personen außerhalb dieser Gruppen entsprechend hoch sind. An das Material richtet sich daher die Frage: Inwiefern scheint in tennisfilmischen Differenzknoten soziale Klassendifferenz auf und in welchen Miss-/Verhältnissen steht diese zu weiteren Klassifizierungsmechanismen?

Das Konzept der Klassendifferenz dient als heuristischer Ausgangspunkt, um die materiellen und semiotischen Implikationen sozialer Differenzierungen zu benennen. Dieser Blick auf eine vermeintlich separate Differenz soll letztlich problematisiert und diese vervielfältigt werden. Die Untersuchung konstatiert sportliche Klassifizierungen als Mechanismen, mittels derer filmische Sportdarstellungen von sozialer Klasse ablenken. Diese Mechanismen können dem basalen sportfilmischen Modus zugewiesen werden, Sport als solchen medienästhetisch zu begründen und begrenzen. Es sind ästhetisch-diskursive Klassifizierungsprozesse und im Zuge dessen auch wissenschaftliche Zugriffe, die, gerade indem sie bestimmte Unterscheidungen treffen, unweigerlich andere Differenzdimensionen verdecken. Diese Ambivalenz betrifft auch meine übergeordnete theoretische These einer konstitutiven Verwiesenheit von Differenzen, die erst im Verhältnis zueinander ent- bzw. bestehen können. Denn ein solches im strengen Sinne relationale Prinzip lässt sich nur anhand einzelner Relationen und Relata zeigen – nicht in seiner gerade wesentlichen Komplexität. Auch um dem Vorwurf des Relativismus zu begegnen, argumentiere ich daher mit dem Konzept einer situierten Relationalität. Der konkrete analytische Befund lautet, dass filmisches Tennis von einer tendenziellen Indifferenz gegenüber Klassenbedingungen und -effekten geprägt ist, die durch sportliche, andere soziokulturelle und auch sportfilmische Klassifizierungen weitgehend überdeckt werden.

Über die filmischen Grenzen des Tennis (hinaus)

Die zweite Episode der dokumentarischen Mini-Serie NAOMI OSAKA (USA 2021–2021) der Filmemacherin Garrett Bradley endet mit einer Großaufnahme der Protagonistin, einer japanisch-haitianisch-amerikanischen Tennisspielerin: „What would happen if tennis stopped?“ fragt Ōsaka mit leiser, nachdenklich klingender Stimme im Voice-Over. Zu sehen ist sie auf ihrer eigenen Geburtstagsfeier, mit deren Gästen sie interagiert. Unmittelbar nachdem sie die Frage ausgesprochen hat, klingt die dynamische orchestrale Filmmusik rasch ab. Die Kamera verharrt für einige Sekunden auf Ōsakas Gesicht. Schnitt zum Schwarzbild. Als Klimax einer Erzählung über eine aufstrebende Profi-Athletin ist die fundamentale Frage nach den Grenzen des Sports gleichermaßen überraschend und – aus meiner sportfilmwissenschaftlichen Perspektive – bezeichnend. Das plötzliche Infragestellen des wesentlichen Gegenstandes Tennis kann in Bezug auf die Szene, NAOMI OSAKA und filmische Tennisdarstellungen insgesamt, so möchte ich behaupten, als spezifische und dennoch symptomatische Differenzverflechtung verstanden werden.

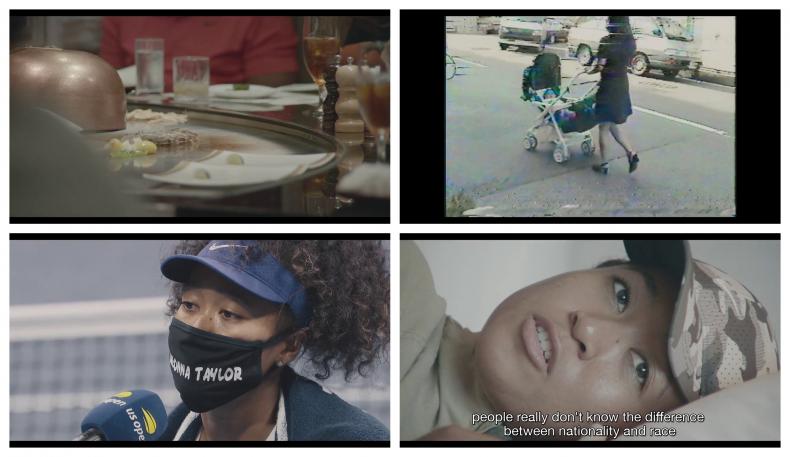

Klassenaspekte werden in der Szene nicht direkt adressiert. Dennoch lassen sich Verortungen des Geschehens wie das Interieur des Restaurants, das aufwendige Show-Cooking am Tisch (Abb. 1), die Kleidung und der Schmuck der Akteur*innen sowie filmästhetische Mittel wie die extradiegetische Orchestermusik als Spuren von Klassendifferenz begreifen. Im Verlauf der Serie wird Klasse vereinzelt unmittelbarer thematisiert, etwa als remedialisierte Camcorder-Aufnahmen von Ōsaka als Baby mit ihrer Feststellung per Voice-Over unterlegt sind, ihr sportlicher Erfolg habe als einzige Alternative zu Armut fungiert (Abb. 2). Eine Trennbarkeit soziokultureller Klassifizierungen vorausgesetzt, wird NAOMI OSAKA nach meinem Eindruck dennoch durch andere Differenzdimensionen dominiert, und zwar vor allem Nationalität, Ethnizität, ‚Race‘, Gender, Alter und Dis-/Ability. Ōsakas Frage nach dem Ende des Tennissports ist insbesondere mit Un-/Versehrtheit, nämlich der psychischen Verfassung der Protagonistin, verschränkt.3 Filmästhetisch wird sie als grüblerisch und labil ausgewiesen, indem Ōsakas ruhiges Sprechen in der Tonmischung nicht hervorgehoben wird, sondern sich auffallend unauffällig in die profilmisch aufgenommenen Stimmen und Geräusche sowie die orchestrale Filmmusik einfügt. Mitunter verschwindet ihr Voice-Over darin regelrecht. Die Differenz psychischer Un-/Gesundheit wird insofern qua auditiver In-/Differenz der Kommentarspur mit sportlichen Differenzierungen verknüpft. Die Szene ruft die Grenzen des Tennissports auf – das Finale der ersten Episode dagegen Ōsakas sportliche Klassifikation innerhalb des Tennissports. Am Ende der dritten Episode werden beide Aspekte miteinander kombiniert. Der sinnierende Duktus der Tonspur stellt dies in allen drei Fällen deutlich in den Kontext von ‚mental health‘. In der dritten Episode steht zudem Ōsakas Engagement für Black Lives Matter im Mittelpunkt, und damit ein explizites Ineinandergreifen sportlicher und außersportlicher Dimensionen. Die Konvergenz von Sport und Politik wird als Ausnahmesituation und progressive Verflechtung normativ distinkter Bereiche inszeniert. Die Schutzmasken Ōsakas, die mit Namen von Polizist*innen getöteter Afroamerikaner*innen beschriftet sind, rufen zusätzlich den Kontext der Pandemie auf (Abb. 3). Vor dem Hintergrund ihrer eigenen mehrdimensionalen Identität benennt Ōsaka in einem Interview zu Beginn der dritten Episode nationale Differenz, ‚Race‘-Differenz und deren Differenz sogar wörtlich (Abb. 4). Eine derartige Explikation von Klassendifferenz gibt es in der Serie nicht – und in keinem aller folgenden Beispiele filmischer Tennisdarstellungen.

Die gesellschaftspolitisch immens wichtigen Verhandlungen von Dis-/Ability und ‚Race‘ im Zuge der multiplen Klassifizierungsprozesse in NAOMI OSAKA gehen mit einer weitgehenden Verschleierung von Klassendifferenz einher. Diese wird überlagert von der Differenz zwischen Sport und seinem Äußeren (etwa Tennis vs. Depression), innersportlichen Differenzierungen (etwa Erstklassigkeit vs. Scheitern), weiteren soziokulturellen Differenzen (etwa auch Alter und Gender) – sowie Verschachtelungen dieser drei Felder. Bemerkenswert ist: Differenziale Knoten treten in NAOMI OSAKA vor allem abseits sportlicher Situationen auf – wenn also die im weiteren Sinne sportthematische Erzählung situativ die Grenzen konkreter sportlicher Performanz verlässt. Oder anders gewendet: Das Sportfilmische erschöpft sich nicht in Beobachtungen, sondern ist seinerseits an Klassifizierungsmechanismen beteiligt, einschließlich der epistemisch-ästhetischen Grenzziehung, was als Sport gilt.

Klasse und andere Klassifizierungen: Forschung im Spagat

Klassifizieren ist eine allzu menschliche und machtvolle Technologie, deren Ergebnisse niemals selbsterklärend und immer folgenschwer sind, so Geoffrey Bowker und Susan Leigh Star (2000). Klasse ist eine solche Klassifizierung, die den Mechanismus ihrer Behauptung in ihrer Bezeichnung trägt; das unterscheidet sie konzeptuell von anderen soziokulturellen Differenzierungen wie Ethnizität, Gender oder Religionszugehörigkeit. Damit kommt eine wesentliche, aber nicht hinreichend beachtete diskurshistorische Opposition zum Ausdruck: Ich lese den bisherigen Klassendiskurs als – zumeist implizit – geprägt durch die Dichotomie von Klassifizierung und Klassenkampf, durch eine Gegenüberstellung von Perspektiven von außen/‚oben‘ und von innen/‚unten‘. Zusätzliche Fallstricke bestehen darin, dass diese Dichotomie ihrerseits eine Klassifikation darstellt und kämpferisch ausgehandelt wird. Mein Vorschlag lautet, diese Ambivalenzen in den Vordergrund zu rücken und sie als vervielfältigende Differenzforschung im Sinne eines Spagats auszuhalten. Klasse lässt sich dann als eine hergestellte, semiotische Kategorie verstehen, die gleichzeitig auf reale materielle Ungleichheiten sowie ihre Bedingungen und elitistischen Effekte verweist.

Mit bell hooks (2000) gesprochen, ist Klassendifferenz eine besonders unbequeme Klassifizierung, weil sie auch Wissenschaftler*innen zu einer Klärung drängt, wo sie (wir) selbst stehen. Aus dieser kategorischen Erinnerung an eigene Privilegien folgert hooks, Klassismen sei analytisch schwerer beizukommen als etwa Rassismen oder Sexismen (ebd.: 5). Als Einheitsbegriff ist Klasse ebenso wie andere Einzeldifferenzen immer wieder auf ihre Hervorbringung angewiesen oder kann aktiv oder passiv stummgeschaltet werden. Diese dynamische Prozessualität ließe sich als ‚Un/Doing Class Difference‘ (vgl. Hirschauer 2017; Bergermann/Seier 2018: 19) bezeichnen – oder, um auch Verschleierungen als prozesshaft auszuweisen, vielleicht eher als ‚Doing Class In/Difference‘. Das Bewusstsein für Klasse unterliegt dabei historischen, geografischen, kulturellen und auch klassenbasierten Konjunkturen. Gemäß der doppeldeutigen Devise „Klassen sehen“ (Robnik 2021) können Klassen sowohl sehende Subjekte als auch gesehene Objekte sein. Ob Klasse überhaupt wahrgenommen wird und wie sie definiert wird, wird durch die eigene Klassenverortung beeinflusst. Umgekehrt sind Klassen nicht einfach vorhanden und werden dann gesehen, sondern sie entstehen erst im Sehen und Gesehen-Werden, d.h. in Klassifikationen und Kämpfen.

Dass Klassifizierung und Klassenkampf in einem epochenübergreifenden diskursgeschichtlichen Spannungsverhältnis stehen, lässt sich zumindest bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen (Gregory 2021). Diese Perspektivierung ergänzt die Genealogie des Klassenbegriffs aus politischen Kontexten – etwa der Französischen Revolution – um den epistemischen Modus des Klassifizierens. Um beide Linien aufzunehmen, scheint eine Triangulation des Klassenbegriffs methodologisch hilfreich, die Klassismus, Materialität und Medialität zusammendenkt.4 Den Ausgangspunkt bilden zunächst Diskriminierungserfahrungen als Resultat gesellschaftlicher Verortungen. Dabei sollte es „nie ausschließlich um [die] ökonomische Stellung im Produktionsprozess [gehen], sondern immer auch um die Aberkennungsprozesse auf kultureller, institutioneller, politischer und individueller Ebene“ (Kemper/Weinbach 2016: 13). Ein solcher pluraler Klassenbegriff ist auch ohne direkten Marx-Bezug vom Klassenkampf her gedacht, ohne jedoch Klassifizierungsverhältnisse auszublenden. Diese relationale Perspektivierung fußt ganz wesentlich auf postkolonialen, feministischen und kapitalismuskritischen Theorien zur Vervielfältigung von Differenz etwa durch das Combahee River Collective (1977), Angela Davis (1981) und Audre Lorde (1984). Explizit auf den Konzepten dieser Theoretikerinnen of Color baut Donna Haraway (1988) ihr epistemologisches Modell einer radikalen Gleichzeitigkeit von Materiellem und Semiotischem auf. Um eine relativistische Auslegung dieser Neufassung von Wissenskonstitution zurückzuweisen, plädiert sie für eine „situated relationality“ (Haraway 2018: xx). Im Sinne einer solchen Hinwendung zu partialen Ausformungen grundsätzlicher Verwobenheiten geht es medienwissenschaftlich darum, „vielfältige performative Relationen zwischen Medien und Differenzen“ (Bee/Kandioler 2020: 14) herauszuarbeiten. Insofern lässt sich in meiner konkreten Heuristik „Klasse mit Differenz“ anvisieren, wie Atlanta Ina Beyer (2018: 55) diese queerfeministische Methodologie auf den Punkt bringt. Klassenphänomene als materiell-semiotische Dimension zu verstehen, sollte einerseits auch bedeuten, sie in ihrer medialisierten Materialität respektive materialisierten Medialität zu begreifen. Dies darf sich andererseits nicht auf Kapital, Körper und Dinge beschränken, sondern muss sich auf jegliche De-/Markierungen sozial wirksamer Differenz erstrecken. „Anstatt einer Wiederbelegung des Primats des Ökonomischen zuzuarbeiten“, geht es nach Ulrike Bergermann und Andrea Seier (2018: 18) darum, „ein neues Verständnis von Klassenfragen zu entwickeln, in dem Mikro- und Makroperspektiven, […] Materialitäten und Materialismen nicht in Konkurrenz zueinander geraten.“

Die aus diesen Argumenten folgende filmanalytische Vorgehensweise ist eine Gratwanderung: Arbeitet sie mit einem zu weiten Klassenverständnis, drohen ihr materiell-semiotische Sedimente von Klassifizierungsprozessen samt ihren Effekten zu entgehen; geht sie dagegen zu feinmaschig vor, droht ihr ein Fortschreiben essenzialistischer Klassendifferenz, das die Dekonstruktion ihrer Mechaniken zusätzlich erschwert. Gefordert scheint insofern ein sorgsam austariertes Bewusstsein für medial-materielle, ästhetisch-diskursive Konkretisierungen (als) sozial klassifizierter und klassifizierender Differenz. Dieser Spagat versucht, Klasse aus Klassifizierungen und aus Klassenkampf heraus zu verstehen. Daraus ergibt sich die Methodik einer Spurensuche nach situierten Differenzrelationen. Die gefragten Spuren sind spezifische differenziale Knoten – hier: szenische Filmdarstellungen –, deren genaues filmanalytisches Lesen dann zu ersten Gedanken über symptomatische differenziale Verknotungen – hier: ästhetisch-diskursive Erzählweisen – führen kann.5

Sportfilmische Wettkämpfe um Erstklassigkeit

In einem seiner sportphilosophischen Essays über Tennis schreibt David Foster Wallace: „Top athletes are compelling because they embody the comparison-based achievement […] by appealing to our twin compulsions with competitive superiority and hard data.“ (Wallace 1992: 26) Das inhärent Klassifizierende des modernen Wettkampfsports und seiner Rezeption funktioniert demzufolge wesentlich in der Logik des Vergleichens und zielt auf Erstklassigkeit. Obwohl sich filmische Sportdarstellungen von Berichterstattungen gerade durch ihr Abrücken von einer primären Ergebnisorientierung unterscheiden, erhalten sie diesen Modus dennoch stets, so meine Behauptung. An der Frage der Erstklassigkeit, deren imaginierter Ort im Tennis die Spitze der Weltrangliste ist, arbeitet sich etwa der Dokumentarfilm UNRAVELING ATHENA (USA 2019) ab. Mit Ausnahme einer einzigen Referenz zu den hohen Kosten einer professionellen Tennisausbildung werden Klassenbedingungen durch Leistungsklassifizierungen überdeckt sowie durch die übergreifende Unterscheidung nach Genderdifferenz: Der Film widmet sich ausschließlich weiblichen Weltranglistenersten. Gerade angesichts des insgesamt zu beobachtenden Androzentrismus filmischer Tennisdarstellungen ist die Thematisierung weiblicher Leistungssportlichkeit politisch relevant (dem Kalenderspruch-Duktus des Films zum Trotz). Meist wird die tennisfilmische Verhandlung von Erstklassigkeit indes nicht so augenscheinlich priorisiert wie in UNRAVELING ATHENA. Am Beispiel filmischer Inszenierungen des früheren Tennisstars John McEnroe lässt sich zeigen, dass und wie Klassenimplikationen in den Hintergrund anderer Klassifizierungsprozesse geraten.6

Ob dokumentarisch oder fiktionalisiert, sind es insbesondere biografische Filme über Sportstars, in denen sich eine regelrechte Manie der Rekonstruktion von Erstklassigkeit zeigt, so meine Annahme. Dies geht im Fall McEnroes mit seiner Inszenierung als exzessiv erfolgsorientiert einher. Im Spielfilm BORG MCENROE (S/DK/FIN 2017) etwa wird McEnroes Verhalten auf dem Tenniscourt durchweg als transgressiv dargestellt. Dies schließt Nahaufnahmen einer Handkamera mitten auf dem Tennisplatz ein (Abb. 5) – ein Fall filmspezifischer Sportmedienästhetik im deutlichen Gegensatz zu konventioneller Berichterstattung. Klasse wird hier als differenter Affekt inszeniert: Mit seinen ausfallenden Beschwerden über die Schieds- und Linienrichter*innen in jeder einzelnen Wettkampfszene des Films verstößt McEnroe (Shia LaBeouf) gegen die einschlägigen ‚Codes of Conduct‘ der Sportart, die „unanständiges Verhalten“ (Deutscher Tennis Bund 2014: 238) sanktionieren. In der Wortverwandtschaft von „Pöbel“ als Unterschicht und „Pöbelei“ als unflätiges Gebahren kristallisiert sich hier eine implizite klassenbasierte Differenzierung McEnroes heraus. Die dem Tennissport eingeschriebene Upper-Class-Etikette scheint lediglich in ihrer Transgression indirekt auf, bleibt hinter dem Spektakel der Un-/Sportlichkeit jedoch meistenteils verborgen.

Die Differenz un-/angemessener Affektmodi im Tennis setzt nicht nur hierarchisches Denken voraus, sondern die Idee einer ‚wahren Natur‘ des Sports. Dass sich Widerstand gegen Obrigkeiten oder deren Regeln nicht zieme, wird in BORG MCENROE durch die filmische Inszenierung der Beschwerden McEnroes als Störung der normativen – sportlichen und sozialen – Ordnung hervorgehoben. Derartige Natur-Kultur-Unterscheidungen mit Bezug zu Tennis sind jedoch keineswegs auf Filmdarstellungen beschränkt. Sie finden sich etwa bereits in Serge Daneys und Jean-Luc Godards diskursiven Reklamationen eines angeblich fortschreitenden Verfalls der Sportart im Zuge ihrer Medialisierung. Daney (1987) bezeichnet McEnroes rüpelhaften Stil als das Ende früherer Eleganz, die Heirat von Fernsehen und Tennis gar als Inzest. Godard (2001) attestiert alleine dem unvermittelt erlebten Sport „Wahrheit“, während er dessen Darstellung in Kino und Fernsehen pauschal als Lüge abkanzelt. Gleichzeitig werden weder die elitistischen Einschreibungen von Verhaltensnormen noch die Zugangsbeschränkungen für hochpreisige Sportveranstaltungen berücksichtigt. Hier greifen strukturkonservative Vorstellungen von Sporterfahrung, essenzialistisch verstandene Medienspezifika sowie Klassenvergessenheit ineinander. Ein solcher Purismus kann mit Laurent Guido (2008) bereits hinsichtlich des vielschichtigen Verhältnisses von Tennis und TV-Dispositiv zurückgewiesen werden, aus dem lediglich differente Formen des Rituellen und Spektakulären emergieren. Auch das Verhältnis von Tennis und Film stellt sich alleine im Blick auf Godards eigenes Werk als wesentlich ambivalenter dar. Etwa wird in VLADIMIR ET ROSA (F/D 1971), nahe am Slapstick, eine Verflechtung von Inner- und Außersportlichem in Szene gesetzt: Zwar thematisiert der Auftritt des Filmemachers inmitten eines merkwürdigen Tennismatches keine Klassenaspekte (anders als der übrige Film), betont aber ausgerechnet die Leerstellen der eigenen Inszenierung (Abb. 6). Die Tennisinszenierungen Godards liest Rick Warner (2018) vor dem Hintergrund des Konzepts des Interstitiellen, das sich binären Ordnungen gerade verweigere. Ähnlich der metaphorischen Indienststellung von Tennis in Woody Allens MATCH POINT (UK 2005) scheint mir szenisches Tennis bei Godard vor allem einen Symbolcharakter des Sportlichen auszuloten, allerdings mit unterschiedlichen Komplexitätsgraden und Klassenreferenzen.7

Weit über diese schlaglichtartige Integration von Tennis hinaus geht der Essayfilm L’EMPIRE DE LA PERFECTION (F 2018) von Julien Faraut. Was eine Szene in BORG MCENROE nur andeutet, wird nunmehr zur Hauptthese: Die vermeintlich unkontrollierten Pöbeleien stellten eine Technik der Spielkontrolle durch McEnroe dar. Das resümiert der Film mit Referenz zu Daney und der spezifischen Zeitlichkeit der Sportart (vgl. Guido 2008: 85). Einerseits wendet sich Faraut gegen Godards Verteufelung jeder Medialisierung von Tennis, andererseits betont auch er die Distinktion sportmedialer Eigenschaften. Das hat unmittelbar mit der Relation filmischer Materialität und Medialität zu tun. L’EMPIRE besteht zu weiten Teilen aus ‚found footage‘, nämlich in den 1980er Jahren von Gil de Kermadec gedrehtem 16-mm-Filmmaterial von McEnroe. Die – psychoanalytisch gestützte – Sportstilistik-Bestimmung Farauts kommt nicht nur zu dem Schluss, mit seinen Transgressionen habe McEnroe den zeitlichen Verlauf seiner Matches in der Manier eines Filmregisseurs kontrolliert. Auch argumentiert sie mit der besonderen Qualität der gefundenen Aufnahmen selbst, die in ihrer Filmästhetik (den näheren Einstellungsgrößen, längeren Einstellungsdauern etc.) im Gegensatz zu televisueller Berichterstattung die Aufwendigkeit eines Punktgewinns im Tennis veranschaulichen könnten: Die Zuschauer*innen von L’EMPIRE würden zu Kameraleuten eines erst im Entstehen begriffenen Films. Hier beansprucht der Essayfilm einen Reflexionsgrad, der sicher nicht symptomatisch für das Tennisfilmgenre ist, aber dessen Mechanismen der Klassenverschleierung umso pointierter verdeutlicht. Dies lässt sich an einer Sequenz in der Mitte des Films herausarbeiten.

In einer halbnahen, teils gezoomten Kameraeinstellung ist der kurze Ausschnitt eines Tennismatches zu sehen (Clip 1). Ohne Totale oder Gegenschuss zeigt sie ausschließlich McEnroe. Markiert mit der Einblendung „A“ begeht dieser zunächst einen Aufschlagfehler; nach einem Bildschnitt innerhalb der Einstellung gewinnt er den Punkt nach kurzem Ballwechsel. Im direkten Anschluss wird dieselbe Matchsequenz mit der Einblendung „B“ wiederholt, nun jedoch ungeschnitten und erweitert um den einige Sekunden andauernden Blick McEnroes in Richtung der Filmkamera. Es folgt eine frontale Aufnahme seiner Beschwerde beim Stuhlschiedsrichter über die ihn irritierenden „people with the cameras“. Der von Schauspieler Mathieu Amalric gesprochene Voice-Over-Kommentar von L’EMPIRE erläutert zu diesen Bildern das grundlegende dokumentarfilmische Dilemma, ob die eigenen Eingriffe in das profilmische Geschehen sichtbar gemacht würden (B) oder nicht (A). Der Einsatz von Wiederholung und Vergleich kombiniert zwar sportliches und mediales Klassifizieren, um die eigene Perspektive mitdenken zu können. Diese Reflexivität einzig als fortgeschrittenes Problembewusstsein Farauts für filmische Nicht-/Repräsentation zu werten, greift allerdings m.E. doppelt zu kurz. Zum einen montiert Faraut in Variante B das Ausgangsmaterial zwar nicht neu, friert jedoch kurzzeitig das Bild ein und ergänzt laute Verschlussgeräusche von Fotokameras. Entgegen dem Voice-Over deutet das an, dass es hier eben nicht die Filmkamera selbst ist, die in das Geschehen eingreift.8 Zum anderen scheint mir die Thematisierung sportfilmischer Metaebenen die klassistischen Implikationen sowohl der Verhaltenskodizes des Tennissports als auch der sportlichen Klassifizierung McEnroes umso komplexer zu dethematisieren. Gerade der ungemein hohe, aber nur teilweise eingelöste Anspruch einer präzisen Analytik bedingt hier eine noch rigorosere Klassenvergessenheit. Auch das Einhegen der implizit klassenbezogenen Affektdifferenzierung McEnroes in das Narrativ einer ‚Technik des Erfolges‘ trägt hierzu bei, zumal Klassenvorteile als Erfolgsbasis auch in diesem Film unberücksichtigt bleiben. Mein Verdacht ist, dass bell hooks’ These zur Klassenblindheit der Akademie somit auf die ebenfalls strukturell privilegierten Sphären des Tennissports und des Kinos auszudehnen ist, so dass dies für den Tennisfilm im besonderen Maße gilt – zumal in der Konvergenz wissenschaftlich argumentierender Tennisfilme wie L’EMPIRE DE LA PERFECTION.

Dass die tennisfilmische Hinwendung zu Erstklassigkeit systematisch Fragen der sozialen Klasse überlagert, gilt keineswegs alleine für die Portraitierung John McEnroes, die Affekten (bzw. deren Rationalisierung) gewidmet ist. Selbst wenn dem Tennis eingeschriebene Hierarchien und ihre Verhältnisse explizit hinterfragt werden, geht dies meinem Urteil nach ebenfalls mit der regelmäßigen Vernachlässigung von Klassismen einher. Gender als dominante Differenzdimension reklamieren etwa die Filme WHEN BILLIE BEAT BOBBY (CA/USA 2001) und BATTLE OF THE SEXES (UK/USA 2017) bereits in ihren Titeln. Zwar wird die geschlechtliche Unterscheidung per sportlicher Klassifikation in den Verfilmungen des Show-Matches zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs 1973 durchaus mit deren Altersdifferenz verflochten. Klasse lässt sich jedoch allenfalls in der monetären Vergütung professionellen Sports identifizieren. Gender- und altersübergreifende Faktoren der Teilhabe am Tennis bleiben ausgespart. Ähnlich verhält es sich im Dokumentarfilm VILAS (ARG 2020), der für eine Re-Klassifikation des argentinischen Spielers Guillermo Vilas und damit für eine Korrektur der Sportgeschichtsschreibung eintritt: Vilas hätte, entgegen dem offiziellen ATP-Ranking, in den 1970er Jahren kurzzeitig an der Spitze der Weltrangliste geführt werden müssen. Diese Re-Historisierung von Erstklassigkeit als Akt des Widerstands ruft Rassismusvorwürfe auf und schließt medienästhetische Klassifizierungsmechanismen ein (vgl. Header-Abbildung). Klasse als eine Kategorie, die ‚Race‘ teils überlappt, teils durchkreuzt, problematisiert VILAS dagegen nicht. All diese Filme verraten in ihren jeweiligen ästhetisch-diskursiven Verschachtelungen durchaus ein Bewusstsein dafür, Differenz in ihren wechselwirkenden Relationen zu fassen. Daher scheint mir der Einwand umso berechtigter, dass sie gleichzeitig materiell-semiotische Klassenbedingungen als unverzichtbare Grundlagen für die tennissportliche Erstklassigkeit von McEnroe, King und Vilas fast vollständig aussparen.

Klasse Tennis: Verheißungen sozialer Mobilität im filmischen Sport

Gegen das besagte Verständnis distinkter, hierarchisierter Sportmedien (Daney 1987; Godard 2001) lässt sich auch das Konzept des Mediensports ins Diskursfeld führen. In der deutschsprachigen Medienkulturwissenschaft geht dieses vor allem auf Markus Stauff (2009) zurück, der die Verzahnung von Medien – insbesondere Film – und Sport von beständigen Be- und Entgrenzungen geprägt sieht. Es sei davon auszugehen, „dass fast alle Sportfilme die ambivalente Grenzziehung von ‚sportspezifischen‘ und ‚außersportlichen‘ Themenkomplexen explizit diskutieren“ (ebd.: 75). Die eingangs mit bzw. von Naomi Ōsaka und der gleichnamigen Serie angesprochenen Grenzen des Tennissports sind folglich ein durchaus gängiges Motiv des Mediensports. Der sportfilmische Hang zur Klassifikation des Sportlichen – und damit zur Selbst-Klassifikation – lässt sich mit jenen wenigen expliziteren Spuren von Klassendifferenz im Tennisfilm zusammendenken. Meine Diagnose lautet, dass tatsächliche Priorisierungen von Klassenfragen im Tennisfilm mit meritokratischen Aufstiegsnarrativen zusammenfallen, die wiederum letztlich klassenindifferent sind.

Mit Blick auf Althea Gibson können Venus und Serena Williams kaum als erste weibliche Stars of Color des Tennissports bezeichnet werden (vgl. Schoenfeld 2005; Lake 2015: 237ff.). Dennoch stellen die immensen Erfolge der Schwestern zwei schillernde Ausnahmefälle in einer Sportart dar, die der Titel des schwedischen Kollektiv-Dokumentarfilms DEN VITA SPORTEN (S 1968) zu Recht als strukturell weiß ausflaggt (vgl. Lake 2015: 69ff.). Dies gilt für filmisches Tennis ebenso. Neben NAOMI OSAKA ist auch der Spielfilm KING RICHARD (USA 2021) eine jüngere tennisfilmische Ausnahme der Problematisierung des Tennissports als rassifizierte Sphäre. Erneut auf Erklärungssuche nach sportlicher Erstklassigkeit, verschränkt der Film Rassismus in bemerkenswerter Deutlichkeit mit Klassismus. Im Zentrum der Erzählung steht der Beginn der sportlichen Karrieren der jugendlichen Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton). Der Protagonist des Films ist jedoch deren Vater Richard (Will Smith), er wird als manisch agierender Architekt des Erfolges seiner Töchter inszeniert. In dieser Beschränkung der Handlungsmacht der Schwestern (und ihrer Mutter) entfaltet KING RICHARD ein deutlich patriarchal geprägtes Narrativ. Auf der Ebene soziokultureller Differenzialität wird diese implizite Genderdifferenzierung durch die Hervorhebung von ‚Race‘, Klasse und auch Alter überlagert. Die rassistische und klassenbasierte Benachteiligung der siebenköpfigen Familie verdeutlicht der Film im privaten (außersportlichen) Bereich durch fehlende materielle Ressourcen und beengte Wohnverhältnisse (Abb. 7). Sie wird filmisch etwa durch die darstellerische Performanz Will Smiths betont, insbesondere dessen Abweichung von standardsprachlichen Normen der Wortwahl, Syntax und Aussprache. Klassendifferenz scheint zudem im direkten Zusammenhang mit Tennisdarstellungen auf. Ein wiederkehrendes Motiv von KING RICHARD sind abgenutzte, teils bereits entsorgte Tennisbälle, die als Trainingsmaterial dienen (Abb. 8). Noch deutlicher wird die klassistische Beeinträchtigung der Tennisausbildung der Schwestern durch die sportlichen Settings in der ersten Filmhälfte: Trainiert wird zunächst auf öffentlichen, sichtbar heruntergekommenen Betonplätzen „in the ghetto“ (Abb. 9). Dieser ungewöhnliche Ursprungsort der hart erkämpften Erstklassigkeit der Williams-Schwestern könnte sich von den Anlagen exklusiver Tennisclubs in der zweiten Filmhälfte kaum deutlicher unterscheiden. Abschließend wird das spärliche Setting in den Originalvideoaufnahmen des Abspanns nochmals prägnant verifiziert (Abb. 10) – entsprechend dokumentarischen Filmen wie VENUS AND SERENA (USA 2012).

Gleichzeitig affirmiert die Ästhetik von KING RICHARD die sportliche Exzellenz von Venus und Serena Williams in zahlreichen dynamisch gefilmten Tennisszenen. Gemäß dem Mediensport-Konzept lassen sich diese als Abgrenzung gegenüber Außersportlichem wie soziokultureller Differenz – einschließlich Klasse – verstehen. In seiner Fiktionalisierung von Tennis verlegt sich der Film vor allem auf die Athletik der Darstellerinnen. Wenngleich die Spielerinnen nie als Erwachsene auf der Höhe ihres Könnens gezeigt werden, unterscheidet sich KING RICHARD deutlich von der stilisierten Tennis-Action in Filmen wie WIMBLEDON (USA/UK/F 2004) und Serien wie THE PRINCE OF TENNIS (CN 2019–2019), in denen ‚dutch angles‘, über den Platz schwirrende Handkameras und per CGI eingefügte Tennisbälle den Attraktionscharakter des filmischen Tennis maximieren. In KING RICHARD kommen neben der Performanz der Schauspielerinnen lediglich nahe Einstellungsgrößen, fragmentierende Montage und gelegentlich Bodydoubles zum Einsatz, um den Eindruck athletischer Klasse zu erwecken. Trotz der Abkehr von televisuell dominanten Totalen folgen die Wettkampfszenen des Films der Ergebnisorientierung von Tennisübertragungen zumindest insoweit, dass einzelne Punktgewinne und Matchverläufe schematisch nachvollziehbar bleiben. Dies erscheint mir verallgemeinerungsfähig: Im Detail setzen Tennisfilme sicherlich durchaus medienspezifische Formen der Sportdarstellung ein, wenn etwa in NAOMI OSAKA für die Dauer mehrerer Ballwechsel ein Balljunge visuell isoliert wird. Dennoch nähern sie sich stets – oft gegen Ende – einer ergebnisorientierten Tennisdarstellung an, d.h. klammern außersportliche Aspekte situativ aus. Ranking, harte Daten und die basale Differenz zwischen Sieg und Niederlage rücken dann in den Fokus. Selbst im sportphilosophischen L’EMPIRE DE LA PERFECTION besteht das letzte Filmdrittel aus der informationslogischen Rekapitulation eines einzigen Matches. Filmtennis erweist sich hier als heterogen klassifizierender Modus der Begrenzung des und innerhalb des Sportlichen. Sport filmisch darzustellen, besteht gerade deshalb nie in einer reinen Abbildung schierer sportlicher Athletik oder Ästhetik, sondern immer auch in Klassifikationen des Sports und im Sport.

In KING RICHARD ergänzen die Trainings- und Wettkampfszenen das Erklärungsmodell der patriarchalen Erfolgsarchitektur um die Einstufung des tennissportlichen Könnens von Venus und Serena Williams. Darin löst sich allerdings auch die Klassenfrage abermals auf: Die athletisch-ästhetische Dynamik des Filmtennis mobilisiert die Benachteiligung auf Basis von Klasse (sowie ‚Race‘ und Alter) hin zum Star-Dasein und millionenschweren Werbevertrag. Klassismus wird in KING RICHARD lediglich aufgerufen, so meine Unterstellung, um ihn qua väterlich verordneter Disziplin, Talent und harter Trainingsarbeit als überwindbar auszuweisen. Dieses Versprechen entspricht dem Narrativ des Amerikanischen Traums – gemünzt auf KING RICHARD: von Telefonbuchausträgerinnen zu Multimillionärinnen. Doch besteht nicht die Kehrseite der meritokratischen Verheißung sozialer Mobilität eben in der Leugnung differenter materiell-semiotischer Klassenbedingungen?

Diese Frage kann bereits an den Spielfilm HARD, FAST AND BEAUTIFUL! (USA 1951) unter der Regie von Ida Lupino gerichtet werden. Obwohl er aus der Zeit vor Beginn der Open Era – der Öffnung der renommiertesten Turniere für Berufsspieler*innen 1968 – stammt, verhandelt er die Zusammenhänge von Klassendifferenz und tennisimmanenten Klassifizierungen in erstaunlich ähnlicher Weise wie sieben Jahrzehnte später KING RICHARD. Beide Filme berufen sich auf die elementare Binnendifferenzierung im Tennis und vielen anderen Sportarten zwischen Amateur- und Profisport. Hier zeigen sich die Residuen der kulturhistorischen Herkunft des Tennissports aus der Vereinigung von Aristokratie und Amateurideal, die die ‚wahre Natur‘ von Sport in elitistischer Weise zur non-kommerziellen Zone erklärt hatte (vgl. Lake 2015; 2019). HARD, FAST AND BEAUTIFUL! ist insofern an einer tennisgeschichtlichen Nahtstelle verortet, zudem an einer neuralgischen Schwelle individueller Sportlaufbahnen. Die Protagonistin (Sally Forrest) ist abermals ein jugendliches Tennistalent mit Starpotenzial, zur Karriere getrimmt wird sie allerdings von ihrer verbissenen Mutter (Claire Trevor) – ganz im Gegensatz zur zugewandten Vaterfigur. Gemeinsam mit einem gerissenen Coach und Promoter (Carleton G. Young) organisiert ihre Mutter für verstecktes Sponsoring und Schauwettkämpfe illegale monetäre Vergütungen. Als nicht-professionelle Sportlerin darf die Protagonistin diese gemäß den Statuten des Tennisverbandes nicht annehmen und gleichzeitig an offiziellen Turnieren teilnehmen. Interessanterweise setzt der Film ihre legalen, unbezahlten Einsätze bei Amateurturnieren mehrfach ins Bild, verhandelt die tennissportlichen Gegenleistungen für ihre unerlaubte Bezahlung dagegen rein dialogisch. Beispielhaft hierfür ist eine Szenenfolge in der Filmmitte (Clip 2): Zunächst zeigt eine musikalisch getragene Montagesequenz die Hauptfigur bruchstückhaft bei mehreren Turniersiegen – versinnbildlicht durch gezoomte Überblendungen der jeweiligen Trophäen – sowie im Training, beim Verfassen eines Briefes an ihren Verlobten und Posieren vor dem Spiegel. Die anschließende Dialogszene zwischen ihrer Mutter und dem Coach kontrastiert das Tennisspiel (zumal direkt darauf eine siebenminütige Sportszene folgt) und die Regularien der „tennis people“ mit den unzulässig kommerzialisierenden, insofern außersportlichen Machenschaften. Im Moment vor dem Spiegel kündigt sich zudem die spätere heterosexistische Unterwerfung der Protagonistin an, die im Film schließlich als nicht-sportliche Alternative zum Tennis fungiert.

Der vermeintlich schmutzige Sport bleibt in HARD, FAST AND BEAUTIFUL! unsichtbar, die ‚redlich‘ erspielten Turniererfolge kommen dagegen in (gemessen an damaliger Tennisstilistik und Filmtechnologie) erstaunlich dynamischen Sportszenen zur Anschauung. Indes wird die Motivation der Mutter, verstärkt durch das Schauspiel Trevors, als getrieben vom skrupellosen Drang zum Klassenaufstieg inszeniert. Klassendifferenz stellt sich hier als Unterschied zwischen Mittelstand und Reichtum dar – der qua Erstklassigkeit im Tennissport zu überbrücken sei. Ausgerechnet die Figur der Mutter steht hier für die fortschreitende Kommodifizierung des Sports ein. Mit ihr suggeriert der Film die Durchlässigkeit von Klassenhierarchien. Ohne dieses Narrativ zu negieren, erlaubt die Erzählung der Protagonistin zwar, anders als in KING RICHARD, ihrer Vermarktung zu entkommen. Dies geschieht allerdings zulasten ihrer Eingliederung ins Patriarchat: Ihre Abkehr vom Sport geht mit ihrer Unterordnung unter den Lebensentwurf ihres baldigen Ehemannes einher.

Die Verheißung sozialer Mobilität verläuft in HARD, FAST AND BEAUTIFUL! entlang der Differenz zwischen naturalisiertem und kommodifiziertem Sport. Dass sich Klassenaufstieg und ‚wahre‘ sportliche Klasse angeblich gegenseitig ausschließen, ist eine weitere ästhetisch-diskursive Verknotung sozialer, sportlicher und medialer Differenzverhältnisse, im Rahmen derer materiell-semiotische Klassenvoraussetzungen mit diversen anderen Klassifizierungen überschrieben werden. Gerade im Vergleich mit NAOMI OSAKA und KING RICHARD ist jedoch auch die Differenz von Differenzierungen zu beachten: HARD, FAST AND BEAUTIFUL! schaltet ‚Race‘ und Rassismus vollständig stumm, Tennis behauptet sich hier noch als ganz und gar weißer Sport. Dagegen erscheint insbesondere NAOMI OSAKA als vielfältigere Differenzverflechtung, die zwar ihrerseits Klasse nur sehr randständig berücksichtigt, aber zumindest in Bezug auf ‚Race‘, psychische Dis-/Ability, Gender und die Metaebenen des Mediensports von der situierten Verwobenheit von Differenz zeugt.

Coda: Hartnäckiges Ranken und Ranking von Differenz

Im Zusammenhang mit dem Netzwerk als epistemologische Metapher benennt Haraway (1988: 588) „tenacious tendrils“ – beharrliche, hartnäckige, klebrige Ranken – in der Entstehung von Wissen und Macht. Mein Vorschlag aus der Perspektive einer vervielfältigenden Differenzforschung lautet, dass differenziale Dimensionen wie Klasse, Dis-/Ability und Ethnizität als derartige Ranken begriffen werden können. Gerade der Blick auf Klassendifferenz erlaubt das Zusammendenken sich windender, ineinanderrankender Differenzen mit dem epistemischen Modus des Rankings – des Klassifizierens. Im Sinne einer konstitutiven Relationalität von Differenz ist Klasse notwendigerweise mit weiteren Differenzdimensionen verflochten, sie ist in ein differenziales Netz eingespannt, in dem auch materielle und mediale Facetten von enormer Bedeutung sind.

Entgegen der kulturhistorisch engen Bindung der Sportart Tennis an klassistische Vorstellungen und materiell-semiotische Klassenbedingungen werden diese Aspekte in den von mir analysierten tennisfilmischen Darstellungen überwiegend durch andere Klassifizierungen verdeckt: durch die Behauptung sportlicher Erstklassigkeit, durch die Priorisierung weiterer soziokultureller Klassifikationen wie ‚Race‘ und psychische Un-/Gesundheit sowie durch mediensportliche Grenzziehungen. Wenn Klassendifferenz im Filmtennis vereinzelt aufgerufen wird, dann entweder implizit – als differenter Affekt im Verstoß gegen tennissportliche Etikette (der wiederum als Erfolgstechnik gewendet werden kann) – oder um sie im Verweis auf soziale Mobilität als überwindbar zu versprechen. Filmästhetisch werden an die Stelle klassenbezogener Bedingungen für sportlichen Erfolg vielmehr athletisches Talent, harte sportliche Arbeit und das Ideal eines vermeintlich reinen Sports gestellt. Die von bell hooks problematisierten Klassenprivilegien der Wissenschaft lassen sich auch auf den Tennissport und das Kino münzen, das sich der selbstschützenden Strategie des Dethematisierens von Privilegien offenbar allzu bereitwillig fügt. Immerhin erweist sich filmisches Tennis insofern als besonders anschauliches Feld der ästhetisch-diskursiven Verflechtung unterschiedlicher Dimensionen von Differenz mit ihren epistemologischen und immer auch politischen Implikationen.

Meine Schlussfolgerung ist eine zwiespältige – und eine, die letztlich auf die Frage und den Fragenden zurückfällt: Zum einen sind filmische Tennisdarstellungen zu kritisieren, sofern sie Klassenverhältnisse stummschalten und vorhandene Ungleichheiten damit verdecken. Diese Kritik gilt auch dann, wenn diese Indifferenz gegenüber Klasse zugunsten anderer Differenzdimensionen geschieht, etwa dringend notwendigem Antirassismus – anstatt sich gerade der Verflechtungen dieser und weiterer Klassifizierungskategorien anzunehmen. Zum anderen lassen sich die klassenblinden Tendenzen des Filmtennis auch als Abkehr von meritokratischen Aufstiegsversprechen lesen, deren Nivellierung materieller Ungleichheiten insofern meist unterlaufen wird. Dieses Dilemma verweist auf die hochgradig ambivalente Perspektive jeder Klassenanalyse: Nicht nur indem sie ihrerseits klassifiziert (alleine aus heuristisch-pragmatischen Gründen), sondern weil diese akademische Analyseperspektive immer auch eine klassenbasierte ist, kann sie nicht außerhalb dieser Kritik verortet sein. Wenn Klasse also einerseits nur in relationalen Gefügen mit weiteren Kategorien begreifbar ist, andererseits als einzelne Kategorie zur Berücksichtigung materiell-semiotischer Bedingungen für soziale Schieflagen höchst relevant bleibt, führt das zu einer paradoxalen Situation.9 Meine Einladung ist daher, in diese Ambivalenz und Paradoxie situierter Relationalität weiter(hin) hineinzuforschen, also: spezifische Differenzknoten und symptomatische differenziale Verknotungsmuster in aller Konsequenz zusammenzudenken.

- 1Mein herzlicher Dank für ihre vielfältigen Unterstützungen bei der Entstehung dieses Textes, nicht nur im Rahmen unseres gemeinsamen Forschungskolloquiums, gilt: Sabine Nessel, Janna Heine, Friederike Horstmann, Silke Hilgers, Ina Karkani, Rabea Klein Altstedde, Linda Waack und ganz besonders Natalie Lettenewitsch.

- 2„Filmisch“ meint hier audiovisuelle Darstellungen in Formatierungen als Spiel- oder Dokumentarfilm sowie fiktionaler oder dokumentarischer Serie. Damit soll auch die (unten thematisierte) Differenz zu informationslogischer, zumeist tagesaktueller Sportberichterstattung etwa im Fernsehen oder Internet markiert werden.

- 3Dieser Umstand hat im Anschluss an die erzählte Zeit der Serie eine nochmals höhere Relevanz erhalten, da Ōsaka ihre Erkrankung an einer depressiven Angststörung Mitte 2021 öffentlich erklärt hat.

- 4Meine bewusste Abkehr von Klassentheorien weißer, männlicher und eben klassenprivilegierter Autoren (etwa Marx, Weber, Bourdieu), die diese Situiertheiten und ihre Verschränkungen nicht hinreichend mitdenken, ist der Versuch einer intersektionalen Dekanonisierung eurozentrischer Theoriebildung. Auch übergehe ich die sozialwissenschaftliche Diskussion von Klasse im Unterschied zu u.a. Schicht, Stand und Milieu, die für medienästhetische Untersuchungen weniger produktiv scheint.

- 5Mit ‚differenzial‘ beziehe ich mich auf Chela Sandovals mehrspurige „differential […] theory and method of critical conciousness“ (Sandoval 2000: 5 u. passim), mit ‚Knoten‘ bzw. ‚Verknotungen‘ auf Donna Haraways Betonung materiell-semiotischer „knots“ oder „nodes“ (z.B. Haraway 1988: 595f.; 1994: 63f.), mit ‚genaues Lesen‘ auf Sara Ahmeds heterogenes Verständnis von „close reading“, das Textnähe mit einer kritischen Distanzierung vereint (Ahmed 1998: 9).

- 6Den Spuren McEnroes zu folgen, trägt auch der (Kritik der) tennisfilmischen Konzentration auf männliche und weiße Stars Rechnung. Zusätzlich begünstigt durch seine Tätigkeit als Co-Kommentator von Tennisübertragungen tritt McEnroe in rund einem Viertel der untersuchten Medien in Erscheinung.

- 7In MATCH POINT ist Klassendifferenz fraglos sehr zentral; Tennis dient hier der flüchtigen Markierung eines klassenprivilegierten Status, das ästhetische Motiv Netzroller der plakativen Markierung von Zufall als Faktor der Klassenzuordnung. In Godards Werk sind die punktuellen Tennisverweise vielfältiger, wie etwa im spielerischen Umgang mit der Differenz von Tennis-Outfits in JLG/JLG (F 1994).

- 8Indem sich hier mediale Spezifika unbenannt überkreuzen, ist Farauts Argumentation paradox, gerade weil er im früheren Verlauf von L’EMPIRE auf diesen Differenzen insistiert. Den Einfluss der Filmkamera auf McEnroes Verhalten zu problematisieren, ist dennoch nicht grundlos, da dieser an einer wiederum anderen Stelle des Films offenbar wird.

- 9Eine Perspektivverschiebung abseits der Klassenkategorie könnte den Fährten des „Prekären“ folgen – in Ausdifferenzierung sozialontologischer, materieller und hegemonialer Sphären (Butler 2004; vgl. Lorey 2008). Oder es ließe sich ausgehend von (Forschungen zu) vorfilmischen Formaten und dem Frühen Kino die ‚soziale Frage‘ neu stellen, die Armut und Armenfürsorge in den Mittelpunkt rückt (vgl. Vogl-Bienek 2016). Eine andere Variante bieten differenzvervielfältigende Denkweisen wie diejenige Sylvia Wynters, die den Begriff „ethnoclass“ zur Diagnose eines übergreifenden (und übergriffigen) eurozentrisch-kolonialen Humanismus vorschlägt (Wynter 2003).

Ahmed, Sara (1998) Differences That Matter. Feminist Theory and Postmodernism. Cambridge: Cambridge University Press.

Bee, Julia/Kandioler, Nicole (2020): Differenzen und Affirmationen. Queer/feministische Postitionen zur Medialität. Berlin: b_books.

Bergermann, Ulrike/Seier, Andrea (2018) Klasse. Einleitung in den Schwerpunkt, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 19, Nr. 2, S. 10–21.

Berry, David (2020) A People’s History of Tennis. London: Pluto.

Beyer, Atlanta Ina (2018) Anders zuhören. Tribe 8s ästhetische Praktiken: ‚Disidentification‘ und queere Klassenpolitiken, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 19, Nr. 2, S. 48–61.

Bowker, Geoffrey/Star, Susan Leigh (2000) Sorting Things Out. Classifications and Its Consequences. Cambridge/London: MIT Press.

Butler, Judith (2004) Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London/New York: Verso 2006.

Combahee River Collective, The (1977) The Combahee River Collective Statement, in: Taylor, Keeanga-Yamahtta (Hg.) How We Get Free, Chicago: Haymarket 2017, S. 15–27.

Crenshaw, Kimberlé (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and the Violence against Women of Color, in: Standford Law Review 43, Nr. 6, S. 1241–1299.

Daney, Serge (1987) The Smash of Rage, in: Kinoslang, 23.04.2009, online: https://kinoslang.blogspot.com/2009/04/smash-of-rage-by-serge-daney-where.html (01.05.2022).

Davis, Angela (1981) Women, Race & Class. New York: Vintage/Random House 1983.

Deutscher Tennis Bund (2014) Verhaltenskodex, in: Ders. Regeln & Ordnungen, S. 238–240, online: https://www.dtb-tennis.de/content/download/25688/255797/version/1/file/14+DTB+Verhaltenskodex+2021.pdf (01.05.2022)

Gillmeister, Heiner (1990) Kulturgeschichte des Tennis. München: Fink.

Godard, Jean-Luc (2001) ‚Politik, Kino oder Literatur lügen, der Sport nicht‘. Interview mit dem Filmregisseur und Sport-Enthusiasten Jean-Luc Godard, in: Süddeutsche Zeitung 113, 17.05.2001, S. 38.

Gregory, Stephan (2021) Class Trouble. Eine Mediengeschichte der Klassengesellschaft. Leiden u.a.: Fink.

Guido, Laurent (2008) Von der gefilmten Darbietung zum virtuellen Spektakel. Tennis und TV-Dispositiv, in: montage AV 17, Nr. 1, S. 61–88.

Haraway, Donna (1994) A Game of Cat’s Cradle. Science Studies, Feminist Theory, Cultural Studies, in: Configurations 2, Nr. 1, S. 59–71.

Haraway, Donna (2018) Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™. Feminism and Technoscience. 2. Aufl. New York/London: Routledge.

Haraway, Donna (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: Feminist Studies 14, Nr. 3, S. 575–599.

Hirschauer, Stefan (2017) (Hg.) Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung. Weilerswist: Velbrück.

hooks, bell (2000) Where We Stand: Class Matters. New York/London: Routledge.

Kemper, Andreas/Weinbach, Heike (2016) Klassismus. Eine Einführung. 2. Aufl. Münster: Unrast.

Lake, Robert J. (2015) A Social History of Tennis in Britain. London/New York: Routledge.

Lake, Robert J. (2019) Historical changes in playing styles and behavioural etiquette in tennis, in: Ders. (Hg.) Routledge Handbook of Tennis, London/New York: Routledge, S. 255–265.

Lorde, Audre (1984) Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference, in: Dies. Sister Outsider, Freedom: Crossing Press, S. 114–123.

Lorey, Isabell (2008) Die Regierung des Prekären. Wien/Berlin: Turia + Kant 2020.

Robnik, Drehli (2021) (Hg.) Klassen sehen. Soziale Konflikte und ihre Szenarien. Münster: Unrast.

Sandoval, Chela (2000) Methodology of the Oppressed. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

Schoenfeld, Bruce (2005) The Match. Althea Gibson & Angela Buxton. New York: Amistad.

Stauff, Markus (2009) Der Körper, der Wettkampf und der Rest. Zur Entgrenzung des Sports im Film, in: Axster, Felix et al. (Hg.) Mediensport, München: Fink, S. 67–86.

Vogl-Bienek, Ludwig (2016) Lichtspiele im Schatten der Armut. Historische Projektionskunst und Soziale Frage. Frankfurt am Main: Klostermann/Nexus.

Wallace, David Foster (1992) How Tracy Austin Broke My Heart, in: Ders. String Theory, New York: Library of America 2016, S. 23–39.

Warner, Rick (2008) Tennis with Godard, or, Configuring the Elemental Between, in: La Furia Umana 33, online: http://www.lafuriaumana.it/index.php/archives/66-lfu-33/742-ri (01.05.2022).

Wynter, Sylvia (2003) Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom. Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation, in: The New Centennial Review 3, S. 257–337.