To be or not to be (saatchied)

To be or not to be (saatchied)

Kunst und Politik unter Mitte

1. Realismus

Realistisch ist, was real(o) ist - unter diesem Motto haben sich die Grünen in einem mehrjährigen Prozeß unaufhörlicher Selbstentleibung bis zur Vizekanzlerschaft gedient. Ebenso die SPD, nur dass man da lieber von Machbarkeit redet: realistisch ist, was machbar ist, also dem Unternehmer dient. Das Modell wurde flugs kapiert - mittlerweile lassen sich Gewerkschaftler, mittlere Angestellte und renitente PDSler mit dem Verweis aufs "Reale" einfangen und beruhigen. Seine Komplementärbe- griffe heißen das "Machbare" und die "Reform". Zuammen bilden sie das Begriffsdreieck, in dem die Phrase von der "Neuen Mitte" täglich zu sich selber kommt. Die Neue Mitte ist gekennzeichnet durch zwei Aspekte. Zum einen ist ihr Ausdruck unterbestimmt und zugleich komplett überdeterminiert: "Neue Mitte" fungiert wie ein Signifikant, dessen Assoziationspotential ebenso massenhaften Bedeutungsüberschuß produzieren kann wie die völlige Implosion jeglichen Sinns - je leerer die Phrase, desto größer ihr Fassungsvermögen. Hier tritt der zweite Aspekt hervor: die Neue Mitte verweist durch ihren "Realismus" vor allem auf sich selbst, eine Haltung und ein Bezug, der die Verhältnisse von Gesellschaft heute grundsätzlich bejaht. Schröder hat es 98 gesagt: WIR MACHEN NICHT ALLES ANDERS ABER VIELES BESSER. Der Mann ist Ästhet - nicht weil er Cohiba Esplendidos raucht und den Anzug von der Stange meidet, sondern weil sein Denken in den Bahnen der FIT FOR FUN-Gesellschaft schwimmt: weil im Grunde alles gut ist, müssen lediglich Reformen wie Chirurgenschnitte kleine Schönheitsfehler korrigieren. Wie sich deutsche Schönheit heute realistisch ausstellt, zeigt sich beispiels- weise an Gebäuden und Fensterfronten. Glasportale oder -wände - wie im "Plenarbereich Deutscher Reichstag" - behaupten Transparenz und Inklusion, wo hingegen allseits eher Dissenz und Dunkelheit besteht, was wohl heute wirklich 'wirklich', dazugehörig und durchschaubar ist. Dass der Realismus als 'Wiedergänger' auch in anderen Bereichen Karriere machen mußte, liegt in der "Natur" der Sache - und weil Erfolg zu haben immer auch heißt, marktgerecht zu sein, wirft Kritik nicht selten durchgesetzten Künstlern vor, sie hätten vor allem ein Gespür dafür, was sich gegenwärtig gut verkauft. Natülich kann Applaus, von falscher Seite zumal, bekanntlich die beste Absicht stillstellen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht jedoch wohl darin, dass der Wiedergänger selbst dort zur Beruhigung neigt, wo er verunsichern möchte - und das wäre die Behauptung hier, dass der realistischte Augenschein der Kunst 'letztlich' immer nur vermittelt, was die Vertreter von Mitte im Zuge ihrer Kunstbesuche 'fühlen' wollen.

2. Der Repräsentationsoptimismus

Der Repräsentationsoptimismus in Kunst, Literatur und Theater wird hier kurz und grob verstanden als eine Weltbezugsweise unter anderen und zugleich als eine affirmative Haltung, die jemand zu dieser Bezugsweise einnimmt. Der Ausdruck "Realismus", unter dem der theoretisch-praktische Weltbezug sowie die damit verbundene Haltung sich heute vollziehen, ist unscharf und nicht unwesentlich problematisch, weil er das Problem einer aufs Individuum reduzierten Weltbezugsweise in dem Maße verschärft, wie er die ästhetische Konsequenz des Problems verdunkelt. Denn unterdessen bestimmte Künstler entschieden realistisch arbeiten, indem sie auf Fragmentarisierung, mediale Vermitteltheit oder Vernetzung von Welt extrem komplex, widersprüchlich und medial mehrfach vermittelt antworten, wird der Ausdruck "Realismus" von ihnen entweder gar nicht verwendet (so z.B. im Theater von Castorf oder Pollesch) oder aber in einer derart hyperkomplexen Weise aufgeladen, dass der Ausdruck gesprengt wird (wie z.B. von dem Schriftsteller Rainald Goetz). Infolgedessen ist das Problem des Wiedergängers ein Beglaubigungsproblem: wie stellt sich ein dem Anspruch nach widerspruchsfreier, nichtvermittelter und niederkomplexer Repräsentationsoptimismus realistisch dar? Und woher nimmt der Wiedergänger die Gewißheit, dass seine Befunde auch der Realität entsprechen (also realistisch sind im Sinne einer adäquaten Bezugnahme)? Eben das behaupten aber seine Vertreter: hier gründen sie ihr Fundament zur Praxis, die auf der Oberfläche nicht selten Kritikfähigkeit beansprucht. Auf dieser Ebene eines in Frage gekommenen Erkenntnisniveaus läßt sich, glaube ich, das Problem für alle davon betroffenen Kunst-Praxen behandeln. "Realistisch" soll in allen Fällen sein, was der Realität entspricht. Aber was ist Realität?

Aber das siehst du doch!

Au ja, ´tschuldigung.

3. Fühlen was geschieht

Schon der repräsentationsoptimistische Wunsch ist schwierig, Gegenwart "unmittelbar" zu greifen, weil die Zeit im Augenblick der Gegenwart sich selber wenig sieht. Hinzu tritt das Problem, dass Kunst immer auch sich selbst, und zwar vor allem sich selbst repräsentiert.

Lars Noréns Personenkreis 3.1 zum Beispiel, erstaufgeführt in Deutschland an der Berliner "Schaubühne", wäre an sich schwer genießbar, wenn nicht die Regie von Ostermeier mit einer Handvoll guter SchauspielerInnen und eingestreuter Minimalmomente von Tanz, Musik und Kindergarten dem 233-Seiten-Stück poetische Minuten entlocken würde. Politik jedoch machte wenig später einmal mehr der Film- und Theaterregisseur Schlingensief in Wien mit seinem Asylanten-im-Container-Projekt Bitte liebt Österreich. In Berlin kam nicht politische Ästhetik auf die Bühne, sondern gutes Schauspieltheater. Schaubühnenschauspieler wie Thomas Bading müssen das Publikum und sich mit allen 'Mitteln ihrer Kunst' vor den realexistierenden Realitätsparaphrasen Noréns in Schutz nehmen, mit denen Theater weder viel befragen noch erklären, vielmehr nur verweisen kann:

Da, sieh, Pittbull!

Hat gar nicht wehgetan.

4. To be saatchied

Kunst in jeder Form ist eine Welt für sich. Und irgendwie kaputt hängt sie zusammen mit der anderen. Die bloße Verwendung von abgeschilderten Momenten jedoch, die ein Augenpaar als echt brutale Wirklichkeit tatsächlich abgelebter Alltags-, Elends- oder Clubereignisleben ansieht, garantiert noch lange nicht den scharf gestellten Blick auf unsere Zeit. (Darum lieferte vermutlich die Betrachtung der Verfahrensweisen eines Kunstsammlers wie Charles Saatchi mehr Erkenntnisse zur Gegenwart, als ein Großteil der von ihm zu internationalen Ansehen und Ertrag geführten repräsentationsoptimistischen Kunst der "Young British Artists" - "to be saatchied" bringt diese Praxis auf den Begriff.) Was Zeit ausmacht, zeigt sich vermittelt symptomatisch: 'wie' Kunst als Medium der Zeit an Zeit sich abarbeitet, sagt mehr, als die Betonung neuster Nachrichten, die eh nicht neu sind. Merkwürdig genug, behauptet sich nicht selten Wiedergängerkunst als frei vom Dünkel, selbst ein Medium zu sein. Der kritisierte Sensationismus brutaler Wirklichkeitsvermittlungen in den Medien wird selbst brutal unkritisch ausgestellt. Selbstverständlich will man von schlechter Wirklichkeit sprechen, aber gesprochen wird vor allem von deren Darstellung. Und es fragt sich, ob mit denselben sensationell brutalen Mitteln draufzuhauen wirklich ausreicht, um Kritik zu applizieren. Die eigenen Mittel kritisch mitzudenken wäre wenigstens wichtiger, weit über kalkulierte Schockeffekte hinaus. Mehr noch: uneingeschränkt affirmativ den eigenen Mitteln gegenüber, droht realistischem Augenschein stets die Gefahr, nurmehr den politischen Repräsentationsoptimismus zu reproduzieren.

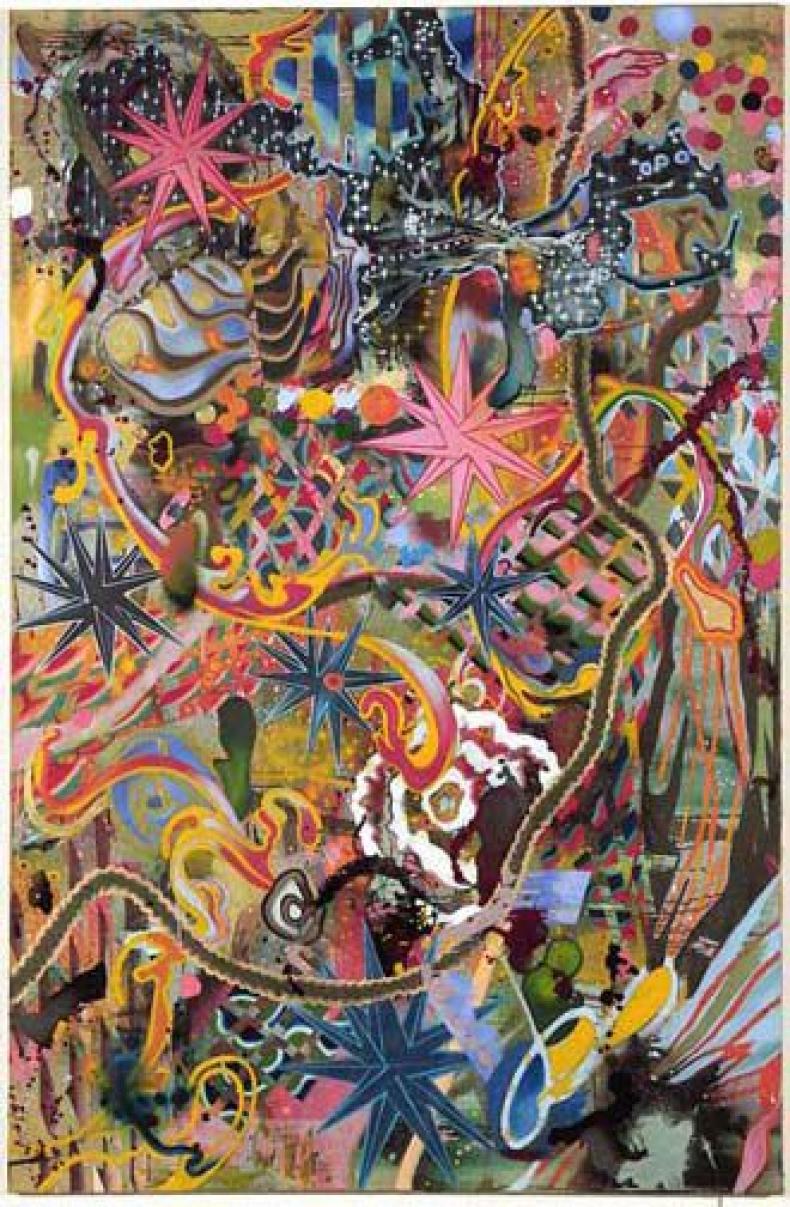

Nicht geht es hier um die Rückkehr zu vollkommener Abstraktion, obwohl der überbordende Bilderdatenrausch eines Malers wie Daniel Richter1 interessanter scheint als beispielsweise ein Julien Michel,2 der seine Leinwände brav mit gegenstandsadäquaten Farben füllt (u.u.). Vielmehr wäre die Frage, wieviel medial vermittelte Realität der künstlerische Augenschein aushält, wieviel davon er in sich kritisch bearbeiten kann. Nicht durch fette Schockeffekte hält er offen für Kritik, sondern durch den immanenten Widerspruch und eingeschriebene Offenheit einander überlagernder Bedeutungsebenen: Un-Bewußtheit und Erinnerungen formen mehr aus ihr als ein vergängliches Moment von "Wirklichkeit". Jene sind es, die den Betrachter souverän erscheinen lassen, in Distanz gerückt fürs Augenmaß kritischer Bezugnahme zum Selbst und Anderen. Jedes Kunstwerk dagegen, das sich selbst sofort sagt als dies und nichts anderes, behauptet nicht nur einen falschen Repräsentationsoptimismus, sondern stellt den Betrachter auch an einen für ihn vorherbestimmten Platz: »so kannst du mich sehen« heißt auch nichts anderes als »so - auf diese Weise und von diesem Ort aus - 'mußt' du mich sehen«. Insofern ist das repräsentationsoptimistische Modell des Augenscheins nicht kritisch, sondern herrisch-regressiv.

5. Euphorie und Sehnsucht

"Der Mensch liebt die Zeichen, und er liebt ihre Klarheit."

Mit diesem Satz hat Roland Barthes (Barthes 1990: 24) darauf hingewiesen, dass jenem jenem ganzen einig Einheitsdenken als Wärmefutter eingenähte Repräsentationsoptimismus eine Euphorie korrespondiert, eine immer wieder neu ersehnte Euphorie des "bürgerlichen" Wünschens, welche stets aufs neue dann sich einstellt, wenn eine künstlerische Arbeit sich sofort zu erkennen gibt als etwas, das sich nahtlos in den kulturell codierten Bildungshorizont verfügen läßt. Um irgendwie für alle da zu sein, versteht der Repräsentationsoptimismus das (vermeintlich) Selbstevidente seiner Kunst als Mittel herabgesetzter Zugangsvoraussetzungen. Wie in Film und Fernsehn soll ein jeder teilnehmen dürfen voll Verständnis fürs Gezeigte. Der Repräsentationsoptimismus verdrängt jedoch (mitunter), dass auch diese Medien auf antrainierte Wahrnehmungsmuster zurückgreifen. Infolgedessen entfacht der Augenschein nur das, was Barthes das "studium" genannt hat (Barthes 1989: 35ff.): die mitunter gar vom Schock touchierte Reflexion, welche sich über ihre kulturell bedingte Möglichkeit zur Rubrizierung dessen, was gezeigt worden ist, beruhigt und letztlich folgenlos zum nächsten schreitet: hat man vielleicht noch nachdenken müssen, ist darüber letztlich niemand nachdenklich geworden - das "punctum", Berührung, Stich ins selbstversicherte Bewußtsein unterbleibt genauso wie das "Abenteuer" (Barthes) ins Zukunftsoffene möglicher Alternativen oder das "metaphysische" Zielen darauf: die "Gerichtetheit" (Diederichsen 1994: 23).

6. Lust for life

Verabredet ins Theater zu gehn, besucht man beispielsweise keine Ausstellung der "Magnum"-Fotoagentur, sondern das seit Jahrtausenden für Menschen und Tote Gemachte. Manchmal werden am Ort der Kunst auch Diskussionen geführt, so zum Beispiel in der "Baracke" des "Deutschen Theaters", die im Juni 99 geschlossen wurde, um Anfang dieses Jahres als "Schaubühne" weitaus größer und vervielfältigt um Tanz und neue Regisseure ihre Tür zu öffnen. Als eine Besucherin anläßlich der letzten Diskussion, die unter dem Motto "Realismus oder Dekonstruktion" stattfand, den Machern der "Baracke" vorhielt, dass ihr Programm im wesentlichen "Boulevardtheater für Mitte" gewesen sei, war jene repräsentationsoptimistische Haltung mitgesprochen worden. Traditionell ist Boulevardtheater eine gutbürgerliche Selbstversicherungs- sowie Verdrängungsveranstaltung - wohingegen sich die Grenzen zwischen Boulevard und kritischeren Formen des Theaters heute, in der jüngeren Dramatik zumal, als aufgeweichte zeigen. Und vielleicht markierte die "Baracke" selbst eine kritische Perforation dieser Grenze.

Darüber hinaus aber sollte das Potential repräsentationsoptimistischer Inszenierungen nicht unterschätzt werden - jeder gutgemeinten Kritik die Spitze nimmt das Performativ der Sicherheitserwägung des SO IST ES NUN EINMAL. Und so kommt, dass im ästhetisch überformten Angesicht des alltäglichen Übels, das Publikum von Neuer Mitte unablässig die repräsentationsoptimistische Reanimation seines Feiertagsgebets WIR DANKEN DIR O HERR DASS WIR IM GEGENSATZ ZUR WELT SO GLÜCKLICH SIND erlebt.

Dass dann Zuschauer angelegentlich in Ohnmacht fielen, weil junge Männer in Mark Ravenhills Shoppen und Ficken3 Analverkehr zum blutrauschhaften Selbstmordritual mißnahmen, sollte vielleicht nicht darüber täuschen, inwieweit Schock und Schockhaftes noch wirken kann. War zunächst noch glaubhaft, dass die schockartige Rückführung dieser bis dahin wunderbar rhythmisierten sowie temporeichen, aberwitzigen Inszenierung auf die tödlichen Momente eines weggehaunen Lebens eine dramaturgische Notwendigkeit sei, ließ sich leider an den Reaktionen eines nicht selten euphorisierten Publikums ablesen, dass alles Lob gerade nicht der guten Absicht zur Kritik, nicht der Politik, nicht einem bewußtseinsschneidenden 'Interrogationismus' gespendet wurde, sondern der Leistung der Regie und einem ausgezeichneten Ensemble. Von Politik und den Motiven schlechter Wirklichkeit von Mitte war dagegen nichts zu hören. Das politische Anliegen wurde in dem Maße repräsentationsoptimistisch versendet, wie die Zuschauer im Augenschein der Botschaft hängenblieben. Infolgedessen wurde der Schock vorwiegend als das diskutiert, was er war: ein quälend langer Augenblick, der irgendwo zwischen mediumverliebter Faszination und einfühlsamer Ohnmacht, Ärger und verklingendem Erschrecken die Fragen aufwarf, wie das Schockmoment 'bühnen- und schauspieltechnisch' realisiert zu werden vermochte - warum andererseits aber ein aus Film und Fernsehn allzubekanntes Mittel auf dem Theater überhaupt verwendet werden müsse. Deutlich zeigte sich der Schock als Gegenstand und Inbegriff des massenmedialen Konsums, dem von daher jeder Griff in und unter das Bewußtsein eines überwiegend abgeklärten Publikums verschlossen scheint - wie auch:

"Wir alle sind Kameras; wir alle sind Bildprozessoren. Selbst das ungeübsteste Auge ist unendlich viel geschulter als ein Auge von 1899 oder sogar noch ein Auge von 1969. Jeder Vierzehnjährige aus Dayton, Ohio, würde noch den avanciertesten Warhol-Jünger ausstechen. (...) Und die Bilder stürzen weiter auf uns ein." (Coupland 2000)

Wohl vermag der Schock im Einzelfalle Ekel aufzurühren, sachlich aber bleibt er bei sich selbst. Tabubruch und Schock, Dokumentarismus und Repräsentationsoptimismus gleichermaßen sind erfolgsverwöhnte Mittel, ob in Werbung (wie von "Benetton"), bildender Kunst (im Stile Jake und Dinos Chapman´s) oder im Theater. Clever lieferte der Slogan einer Werbekampagne des Springerblatts B.Z. das Motto dieser Tage: FÜHLEN WAS GESCHIEHT - fühle Deinem Repräsentanten nach was wahr und wirklich ist. Der Schock jedoch ist heute selbstgefällig: Bühnenzauber, nicht Entzauberung von "Wirklichkeit" vermittels höchst authentizistischer Vermittlungsweisen.

7.Kunst und Politik für die Hauptstadt

Wie gesagt: der Repräsentationsoptimismus hat in Kunst und Politik unterschiedliche Voraussetzungen: während die gesellschaftlichen Verhältnisse von den Vertretern der Neuen Mitte grundsätzlich bejaht werden, stellen sie für repräsentationsoptimistische Kunst nicht selten den Anlaß zu Kritik dar. Das eigentliche Problem liegt aber nicht auf der Ebene dessen, was wirklich ist, sondern auf der Ebene der Vermittlungsweisen dessen, was als wirklich gelten soll. Infolgedessen ist das Problem jedes repräsentationsoptimistischen Augenscheins seine Übereinstimmung mit der Neuen Mitte 'hinsichtlich der Haltung zu ihren Vermittlungsweisen': der Beglaubigung durch das tautologische DU SIEHST DOCH WAS DU SIEHST als grundlegendes Mittel ihrer Interessenvertretung. Das Sichtbare sehen, das Machbare machen - die Repräsentationsoptimisten bejahen ohne Skepsis ihre medialen Mittel, mit denen sie die Dinge zweifelsfrei identifizieren, einordnen, festlegen. Das ist es, was allen dabei ein gutes Gefühl gibt. Der Repräsentationsoptimismus in Kunst und Politik beschwört die Einheit des Einzelnen und des Einzelnen mit allem: sein identifikatorisches Prinzip ist so homogenisierend wie das Motto von Mitte, wonach wir alle T-Aktien geworden sind. Und wer noch kein Aktionär geworden ist, soll sich wenigsten so fühlen, weil der Blick des Aktionärs der Blick des Unternehmers ist. Der Kleinaktionär hat zwar auf der Jahreshauptversammlung seiner AG nichts zu melden, darf sich aber mit dem Unternehmen, an dem er Kleinstanteile hält, identifizieren. Sich mit mit einem Unternehmen und dessen Zielen zu identifizieren heißt logischerweise sich zu identifizieren mit der Wohlfahrt unserer Wirtschaft, also mit deren Standort, also Deutschland. Infolgedessen ist die so genannten Aktie für das "Volk" ein Anteilsschein am Deutschland der Neuen Mitte, die wir logisch alle sind.

- 1D. Richter, geb. 1962, war politisch aktiv in der autonomen Szene Hamburgs, bevor er ebd. Malerei studierte. Danach war er Assistent bei Albert Oehlen. Galerie: Contemporary Fine Arts, Berlin.

- 2J. Michel, geb. 1973 in Paris. Lebt und arbeitet in Dijon. Galerie: Mehdi Chouakri, Berlin.

- 3M. Ravenhills erstes Stück Shoppen und Ficken sorgte bei der Uraufführung am Royal Court Theatre in London für einen Skandal. Nach seinem auch kommerziellen Erfolg im Londoner Westend wurde es im Januar 1998 an der Baracke erstaufgeführt in Deutschland. Der Erfolg von Shoppen und Ficken sowie die große Medienresonanz hat sowohl der jüngeren englischen, walisischen und irischen Dramatik hierzulande zum Durchbruch verholfen wie auch der deutschen Dramatik neue Impulse gegeben. Mit Ravenhills Stück und der Inszenierung von T. Ostermeier hat eine neue Begeisterung für soziale Themen und realistische Stoffgestaltungen an den deutschen Theatern eingesetzt. Feuilletonistische Gegner dieses neuen Bühnenrealismus sprachen - mitunter zu Unrecht und sehr pauschal - von "Blut- und Sperma-Dramatik".

Barthes, Roland (1990) Die Fotografie als Botschaft, in: ders. (1990) Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Frankfurt a.M.

Barthes, Roland (1989) Die helle Kammer. Frankfurt a.M.

Coupland, Douglas (2000) Der Tod der bonbonfarbenen, tangerinroten Stomlinienbabies, in: SZ 12./13.8.2000.

Diederichsen, Diedrich (1994) Wer fürchtet sich vorm Cop Killer, in: Spiegel Spezial 2/1994