No 21: Grünes Kino

No 21: Grünes Kino

Die No 21: Grünes Kino beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Film und Ökologie. Im Fokus stehen Entwürfe, die Film und Kino in ökologischen Zusammenhängen betrachten. Bereits in der Stummfilmzeit sind Landschaftsdarstellungen und der zyklische Rhythmus der Natur zentraler Teil dramatischer Filmerzählungen. Autor*innenfilme zeugen von urbanen Landschaften und machen Vorstellungen eines Lebens in und mit der Natur zum Thema. Naturdokumentarfilme aber auch Katastrophenfilme modellieren Naturschönheit und -zerstörung gleichermaßen. Und erfolgreiche Hollywood-Musicals lassen sich heute nach ihrem ökologischen Fußabdruck befragen: Einerseits sind sie Teil der kalifornischen Filmindustrie, die bekannt ist für ihre hohe Umweltbelastung, andererseits erscheinen sie als nachhaltige Produkte, weil sie immer wieder im Kino und auf den unterschiedlichsten Screens gezeigt werden.

Grünes Kino setzt sich auch mit nachhaltiger Kinokultur und Filmwirtschaft auseinander. Der ökologische Fußabdruck offenbart sich z.B. darin, wie Kinos als Kulturorte gestaltet und betrieben werden. Die Filmförderanstalt in Deutschland hat hierzu ein Handbuch zur Ausgestaltung von „Grünen Kinos“ vorgelegt. Auch ökologisch ausgerichtete Filmproduktionen werden ausdrücklich gefördert. Die Perspektive auf ein Grünes Kino ist dann besonders zukunftsweisend, wenn die Zusammenhänge von Ästhetik, materieller Welt und ökologischen Kreisläufen stärker als bisher in den Blick treten.

Die Beschäftigung mit Grünem Kino bietet die Möglichkeit, Natur und Umwelt zu erfahren, Naturentwürfe in Geschichte und Gegenwart zu erkennen, Filmkultur ökologisch neu auszurichten und schließlich als Naturkultur neu zu denken.

Die hier versammelten Beiträge tragen historische Fallgeschichten, Einzelanalysen und übergreifende Betrachtungen zu einem Kino des Anthropozäns, seinen möglichen Vorgeschichten und seinen Traditionen eines filmischen Vergnügens an der Natur zusammen. Mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auf das Verhältnis von Film und Ökologie geht es in dieser Ausgabe weniger um eine systematische Erfassung eines neuen Forschungsfeldes, das wir hier Grünes Kino nennen. Die Ausgabe versteht sich vielmehr als eine aktuelle Bestandsaufnahme von Diskursen, die eher im Sinne einer Befragung und Positionierung der Filmwissenschaft in Krisenzeiten angelegt ist, – Krisenzeiten, die von Klima- und damit verbundenem Gesellschaftswandel geprägt sind:

Jennifer Fay stellt in Rückbezug auf Nikolaus Geyerhalters Dokumentarfilm ERDE (A 2019) das Nuklearprogramm „Project Plowshare“ (1957-1973) vor, für das sich der Physiker und Nobelpreisträger Edward Teller und die US-amerikanische Atomenergie-Kommission seinerzeit einsetzten und das der Entwicklung einer „friedlichen“ Nutzung von Kernexplosionen diente. Der Beitrag zeigt auf, inwiefern die geografische Beschaffenheit der Erde in diesem Programm neu gedacht wurde und welche Rolle der Film in dieser Geschichte spielte, die sich weit über das Testgelände und die absurde Zeit nuklearer Diplomatie hinaus auswirkte. Winfried Pauleit zeigt, inwiefern historische Naturszenarien und ihre Darstellungen in der Kunst vor dem Hintergrund unserer heutigen Auseinandersetzung mit dem Klimawandel neue Beachtung erlangen. Zentrale Referenzpunkte sind die Rezeptionen von Friedrichs Gemälde Das Große Gehege (1831/2) als Rahmen für eine politische Ökologie bei Bruno Latour (2017), sowie als Schlüsselbild einer Ästhetik des Anthropozäns bei Eva Horn (Horn/Bergthaller 2019). Insbesondere der Impuls von Latour schließt die Kunst Friedrichs an eine Ästhetik der materiellen Welt, sowie an die Kultur- und Medienwissenschaft an und skizziert eine Methode, die die kulturhistorische Erfahrung von Wasserlandschaften neu denkt und ihr Vorgehen auf schwankendem Grund entfaltet. Alice A. Kuzniar zeigt auf, inwiefern die Ursprünge der Homöopathie in der Philosophie und Medizinlehre um 1800 eine Arbeitsthese des Minimalismus und damit die Formel für eine mögliche Beschreibung des Grünen Kinos liefern können. Der Beitrag gibt zunächst einen kurzen Überblick über das Paradigma und die Potenziale der Homöopathie und untersucht darauf aufbauend die minimalistische Ästhetik und die Produktionsbedingungen des letzten Films des iranischen Regisseurs Abbas Kiarostami mit dem Titel 24 FRAMES (IR 2017).

Judith Keilbach & Skadi Loist konstatieren, dass sich auch die Film- und Fernsehwissenschaft mit ökologischer Nachhaltigkeit zu beschäftigen beginnt. Von einem umfassenderen Begriff der Filmkultur ausgehend, der feministische und postkoloniale Perspektiven mitberücksichtig, interessieren sie sich zum einen für die Ökobilanz der Produktion von Filmen und Fernsehsendungen, sowie ihrer Distribution und Aufführung. Zum anderen werfen sie einen (öko-)kritischen Blick auf die Film- und Fernsehwissenschaft und regen die Verankerung von Nachhaltigkeit in einem neuen Curriculum der Medienwissenschaft an, das es noch zu entwerfen gilt. Der Film DERSU UZALA (UdSSR/JP 1975) wird oft als nostalgischster Film des japanischen Regisseurs Akira Kurosawas bezeichnet. Dies macht, wie Tina Kaiser aufzeigt, einerseits hinsichtlich der Inszenierung seiner gleichnamigen Hauptfigur, des Waldläufers, Jägers und Fährtensuchers Dersu Uzala natürlich Sinn. Dieser lebt in der sibirischen Ussuri-Region, ein Grenzgebiet zwischen Russland und China, und ist Angehöriger der ethnischen Indigenen Minderheit der Golden. Sein Verständnis vom Leben in der Wildnis und vom gemeinsamen Miteinander alles Lebendig-Beseelten (und davon hat er einen äußerst weiten Begriff) ist etwas, dass den Forschungsreisenden Arsenjew, der ihn eines Tages zufällig trifft, staunen macht. Im Mittelpunkt des Beitrags von Angelica Fenner steht ein Meeresbewohner, der Gewöhnliche Krake (Octopus vulgaris), der aufgrund seiner komplexen Morphologie, Physiognomie und kognitiven Fähigkeiten eine bemerkenswerte und gar nicht gewöhnliche Wendigkeit besitzt, mit der er Trennungslinien und Unterscheidungen ausweicht. In der Analyse des Oscar prämierten Netflix-Naturfilm MY OCTOPUS TEACHER (RSA 2020) wird gezeigt, inwiefern der Dokumentarfilmer und Protagonist Craig Foster autobiografisch in die Begegnungen zweier Arten an der Südspitze der Kap-Halbinsel Südafrikas eingeschrieben ist.

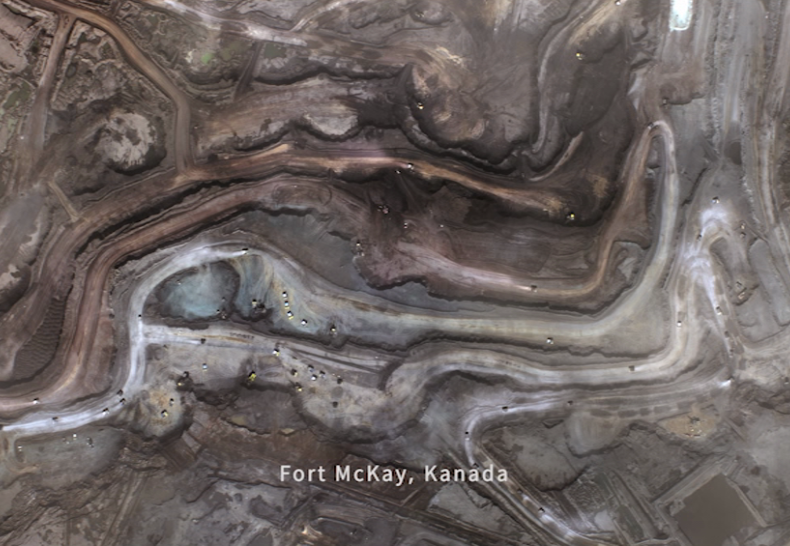

In Dokumentarfilmen wie LEVIATHAN (US/UK/FRA 2012) oder auch ERDE (A 2019) wird bereits auf formal-ästhetischer Ebene auf die epistemologische Erschütterung reagiert, die in der Gegenwartsbestimmung Anthropozän zum Ausdruck kommt – nämlich, dass der „moderne Mensch“ sich nicht länger einer ahistorischen Natur gegenüberstehend begreifen kann. Ulrike Wirth stellt davon ausgehend die Frage, mit welchen signifikanten filmischen Mitteln und konzeptuellen Entscheidungen die Erforschung und Wahrnehmbarmachung dieses instabilen Grundes, dieser ‚critical zone‘ (Latour/Weibel) vorangetrieben wird. Der Beitrag von Matthias Grotkopp stellt die Frage nach der Historizität des Klimawandels und zeigt auf, inwiefern Formen und Verfahren des poetischen Machens in audiovisuellen Formen zu finden sind, die in die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sie darstellen und vermitteln intervenieren, indem sie andere Raum-Zeit-Strukturen entwerfen. In Rückbezug auf NIGHT MOVES (USA 2013) von Kelly Reichardt wird aufgezeigt, auf welche Weise filmische Poetiken neue Weltentwürfe einer Audiovisualität des Klimawandels modellieren können. Diskussionen über das Aussterben reichen vom Verschwinden der Tier- und Pflanzenarten über bedrohte Sprachen und Indigene Kulturen, das Aussterben des Einzelhandels, der Handwerksberufe bis hin zum Aussterben des Kinos. Ausgehend von visuellen Fiktionen des Aussterbens untersucht der Beitrag von Katrin von Kap-herr selbstreflexive Metaphern des Aussterbens und neue Verbindungen in einem Grünen Kino des Anthropozäns beispielhaft an dem Film ANNIHILATION (2018). Wie Julian Hanich ausführt, ist die Erfahrung von Schönheit eine zentrale Attraktion des Kinos. Seit seinen Anfängen hat das Kino die Quellen des ästhetischen Vergnügens auch in der Natur gesucht. In Rückbezug auf das Motiv des sanft rauschenden Windes in der Geschichte der Filmtheorie und eine kurze Phänomenologie medial vermittelter Naturschönheit werden in Anlehnung an Martin Seels Eine Ästhetik der Natur drei Modi vorschlagen, in denen dieses Motiv der Naturschönheit im Film auch heute noch erfahren werden kann.

Die No 21: Grünes Kino fasst die Ergebnisse des 26. Internationalen Bremer Symposium zum Film zusammen, das im Mai 2022 im City 46 / Kommunalkino Bremen stattgefunden hat und gemeinsam mit dem Kino von der Universität Bremen (ZeMKI Forschungslab Film, Medienkunst und Populärkultur) und der Freien Universität Berlin (Seminar für Filmwissenschaft) ausgerichtet wurde. Das Symposium wurde von der nordmedia, der wissenschaftliche Tagungsteil „Grünes Kino“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Wir möchten allen an dieser Ausgabe Beteiligten danken, vor allem den Autor*innen für ihre inspirierenden Beiträge, für die Übersetzungen danken wir Anna Hildegard Czinczoll, sowie Sophie Hartleib (Redaktionassistenz) und Paula Ziegler (Webseite) für ihre Unterstützung.

Sabine Nessel und Winfried Pauleit