Stummes Leid im weepie

Stummes Leid im weepie

Das weibliche Melodrama in den frühen Jahren des amerikanischen Tonfilms

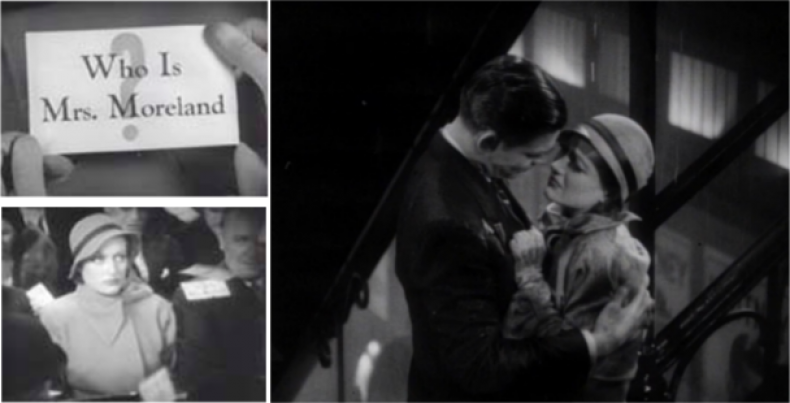

Wenn vom weiblichen Melodrama1 des Hollywood-Kinos die Rede ist, denken viele ZuschauerInnen unwillkürlich an die vierziger Jahre: etwa an Joan Crawford, die in MILDRED PIERCE (Michael Curtiz, 1945, Warner Brothers) zu bebender Musik über einen reißenden Fluß schreitet und sich angesichts ihrer zurückliegenden Leidensgeschichte ins aufgewühlte Wasser stürzen möchte. Doch die Erzählungen von frustrierter weiblicher Autonomie und sexueller Ausbeutung, die dem Leiden zugrundeliegen, hatten im amerikanischen Kino vielfältige Vorläufer. In den zehner Jahren setzten sie als Geschichten 'gefallener Frauen' ein, und in der frühen Tonfilmphase entwickelten sie sich zu regelrechten Produktionszyklen, die genreähnliche Dimensionen annahmen.

Marylin Campbell hat vor vielen Jahren darauf hingewiesen, daß die Jahre 1930 bis 1933 in dieser Hinsicht eine herausragende Periode darstellen, und diese frühe Phase des amerikanischen Tonfilms gilt es tatsächlich neu zu entdecken. (vgl. Campbell 1973) Im Konkurrenzkampf um ein Publikum, das im Sog der Wirtschaftskrise rapide schwand, gewannen die Filme eine eigentümliche Dynamik: sie waren schrill, witzig, urban, dynamisch, extrem. Und sie setzten die Mittel des relativ neuen Tonfilms – Musik, Geräusche, Dialoge – gezielt ein. Was in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre nicht selten mit allgegenwärtiger musikalischer Begleitung unterlegt wurde, kam in der frühen Dekade mit sparsameren Mitteln aus.

Das weibliche Melodrama der Periode von 1930 bis 1933 ist damit in einer interessanten ästhetischen Übergangsphase vom Stumm- zum Tonfilm angesiedelt. Jene Filme, die unter der despektierlichen Bezeichnung "weepies" das vordringliche Ziel hatten, ihrem Publikum Tränen zu entlocken, sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Was machte sie für das Publikum so attraktiv? Oder anders ausgedrückt: Warum können Tränen lustvoll sein?2

Merkmale des weiblichen Melodramas

Das weibliche Melodrama der frühen dreißiger Jahre3 ist durch ein zentrales, genreprägendes Motiv gekennzeichnet: Kernerfahrung der Frauenfiguren ist das Leiden – Leiden an unerfüllbarer Liebe, ausbeuterischen Beziehungen oder verhängnisvollen Dreieckskonstellationen, aber auch an fehlenden Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, verstellten beruflichen Perspektiven oder sozialem Ausschluß. Und es ist eine Erfahrung, die für Stars wie Greta Garbo, Marlene Dietrich oder Claudette Colbert ebenso rollenprägend war wie für heute weitgehend vergessene Schauspielerinnen, etwa Constance Bennett, Dorothy MacKaill, Ruth Chatterton oder Helen Twelvetrees.

Ein typisches Beispiel wiederkehrender Genremerkmale ist BACK STREET. Der von John M. Stahl im Jahr 1932 inszenierte Film erzählt die Liebesgeschichte von Ray Schmidt (Irene Dunne) und Walter Saxel (John Boles), die einander heftig verfallen und im weiteren Handlungsverlauf nicht mehr voneinander lassen können. Eine offene Beziehung ist allerdings unmöglich: Saxel ist bereits verlobt und heiratet eine andere Frau. Er versorgt Ray mit einer eigenen Wohnung und einer spärlichen monatlichen Unterstützung; de facto macht er sie damit jedoch zu einer 'ausgehaltenen Frau', an der das Genre moralische und soziale Probleme entwickelt. Am Anfang ihrer Beziehung steht ein schicksalhaftes Versäumnis: Walter Saxel verspricht, sie seiner Mutter vorzustellen. Doch Ray wird aufgehalten und erreicht den Treffpunkt – ein Konzert im Freien – erst, als die Menschen bereits davonströmen und sie ihren Geliebten inmitten leerer Stuhlreihen nicht mehr auffindet. Das Treffen mit der Mutter wird (außer in ihren Wunschfantasien) niemals stattfinden, und somit kann die Beziehung auch nicht jene moralische Legitimitation erfahren, nach der Ray sich immer wieder vergebens sehnen wird. Diese Hoffnung auf Legitimitation einer Liebesbeziehung, mit der gesellschaftliche Akzeptanz einhergehen würde, ist ein zentrales Motiv, das das Genre von seinen literarischen Vorläufern übernimmt.

Das Leben als illegitime Geliebte, die im Schatten der Familie steht, ist für Ray durch beständiges Warten und Einsamkeit gekennzeichnet. Aber es hält eine Beziehung aufrecht, ohne die beide – Walter und Ray – scheinbar nicht existieren können. Während er finanziell und sozial aufsteigt, unternimmt sie nichts, um aus der fundamentalen Abhängigkeit von seinen Zuwendungen auszubrechen, auch wenn sie dies könnte – an den Reden, die er in der Öffentlichkeit hält, schreibt sie mit. Statt dessen fügt sie sich in ein Muster von Begegnungen, Trennungen und Wiederbegegnungen, die an der Grundkonstellation nichts verändern. Alles, was ihren Status legitimieren und ihr zu Ansehen verhelfen könnte, bleibt versagt. Saxel kann hingegen aus dem Doppelleben größte egoistische Gratifikation beziehen.

Diese emotionale und sozio-kulturelle Schieflage ist paradigmatisch für den Status der 'ausgehaltenen Frau', die eine Variation der fallen woman darstellt und als Genrestereotyp unterschiedliche Ausbeutungsverhältnisse metaphorisch zu verdichten vermag. Je intensiver das Gefühl des Mangels evoziert wird, umso deutlicher zeigt sich ein Kampf um Anerkennung, der mit Hilfe der Frauenfiguren ausgefochten wird. Denn das Mitleid angesichts ihrer Isolation wird auf gesellschaftliche Hierarchien zurückgeführt, die Toleranz nur vordergründig walten lassen, tatsächlich jedoch auf dem Prinzip der Ausgrenzung beruhen. Bis zuletzt unterliegt Ray in BACK STREET diesem Prinzip, das Klassendifferenzen kenntlich macht.

Einzig der dramatische und emotionale Höhepunkt am Ende des Films kann ihr zu einer gewissen Genugtuung verhelfen. Nachdem sie das Doppelleben mit Walter Saxel viele Jahre lang praktiziert hat, erleidet er einen Schlaganfall. Zitternd und gelähmt liegt er im Bett; schlagartig wandelt er sich vom starken, gesellschaftlich anerkannten Repräsentanten zum hilflosen physischen Wrack. Sein letzter Wunsch vor dem nahenden Tod ist ein Anruf bei Ray. Zögerlich stellt sein Sohn die Verbindung her, und am Telefon – jenem technischen Hilfsmittel, das zuvor durch sein Stummbleiben den Zustand des qualvollen Wartens intensiviert hatte und zum Inbegriff unüberbrückbarer Distanz geworden war – raunt er zum Abschied ihren Namen.

Im Augenblick höchster Not wendet er sich demnach nicht an seine Familie, sondern an Ray, der er damit eine späte Vergewisserung über ihren tatsächlichen Status in seinem Leben vermittelt. Zugleich ist dies eine besonders effektive melodramatische Wendung, denn als Saxels Liebe am deutlichsten wird und die gegenseitigen Abhängigkeiten sich anzugleichen scheinen, ist dieser kurze Augenblick auch schon zu Ende. Die expliziteste Manifestation der 'true love' markiert zugleich ihren Endpunkt. Insgesamt ist Rays Existenz demnach durch Versagung und Aufopferung geprägt. Ergraut und müde senkt sich nach seinem Tod ihr Kopf; auch sie stirbt.

VARIETY bezeichnet den Film als "tear-jerker", als gelungenen "weepie".4 Unverkennbar ist, daß Gefühle des Mangels das Zentrum einer weiblichen Erfahrung bilden, die sich ihrer Stigmatisierung und Ausgrenzung bewußt ist, aber unermüdlich an ihrem männlichen Sehnsuchtsobjekt festhält. Wie Susan White hervorhebt, ist in der literarischen Vorlage von Fannie Hurst die Darstellung einer masochistischen Passivität der Protagonistin, die sich ihr Verhalten nicht erklären kann, noch ausgeprägter. Aber auch bei John Stahl bildet der permanente Aufschub eines Glücksversprechens, das aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen niemals eingelöst werden kann, das Zentrum von Rays Dilemma. (vgl. White 1994)

Innerhalb der Fiktion hat Ray niemanden, dem sie sich mit dieser Problematik anvertrauen könnte, ihr Bedürfnis nach Kommunikation ist blockiert. Also übernehmen die ZuschauerInnen die Rolle stummer Zeugen, denen sich die ganze Trostlosigkeit der 'ausgehaltenen Frau' offenbart und die auf diese Weise eine prägnante Leerstelle des Textes besetzen müssen. Auch in BORN TO LOVE (Paul L. Stein, 1931) ist die Hauptfigur in ihrem sozialen Umfeld isoliert, gibt es keine Gespräche mit einer 'besten' Freundin, die ihr helfen könnte. Und da sie von Männern kein echtes Interesse an ihrer Person erwarten kann, wird ihr Leidensweg für die ZuschauerInnen vor allem über Körpersignale kenntlich: die immer stärker geduckte, einknickende Haltung, ihre herabhängenden Schultern, sobald neues Unheil droht. Spuren der hyperbolischen Stummfilm-Gestik unterstreichen die Unmöglichkeit verbaler Kommunikation. Maßgeblich ist ein stummes Leiden an Mangel und Verlust, das sich anderen nicht sprachlich mitteilen läßt, sondern in Regungen und Zeichen des Körpers nur diffus und unscharf zum Ausdruck kommen kann.

Rollenkonflikte der Moderne

Warum ballt sich die Leiderfahrung in den Produktionszyklen der frühen dreißiger Jahre? Häufig ist eine Spiegelungstheorie bemüht worden: die Erschütterungen der frühen Depressionszeit – Börsencrash, Wirtschaftskrise, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Entwurzelung der Bevölkerung – hätten einen spiegelbildlichen Niederschlag im Film gefunden. (vgl. Bergmann 1971) Relevanter erscheint jedoch das Dilemma eines sich abzeichnenden Norm- und Rollenkonflikts. Die Charakterisierung der Frauenfiguren oszilliert zwischen essentialistischen Zuschreibungen (Mutterrolle), sexualisierten Darstellungen (Liebhaberin, Lustobjekt) und professionellen Rollen (Grafikerin, Fabrikantin o.ä.). Entscheidend ist, daß alle Optionen wünschenswert, aber untereinander nicht vereinbar erscheinen. Hieraus beziehen die Filme ihre zeitkritische Aktualität: Mit gegenläufigen Autonomie- und Zugehörigkeitswünschen kündigen sie eine moderne Komplikation des viktorianischen Frauenbildes an, die weniger in der Great Depression als in der gesellschaftlichen Umbruchsphase nach dem Ersten Weltkrieg ihre Ursprünge hat.

Entscheidend für die Struktur des weiblichen Melodramas in dieser Phase des amerikanischen Kinos ist dabei, daß die Wünsche nach Arbeit (ökonomischer Autonomie), Familienglück (Mutterschaft) und körperlich-sexueller Attraktivität nicht 'kompatibel' sind, sondern nur als Erfahrungen des Mangels erzählt werden können. Die berufstätige Frau ist eine schlechte Mutter; die glückliche Mutter verliert ihre ökonomische Autonomie; die sexuell attraktive Liebhaberin ist sozial stigmatisiert und den Launen ihrer Partner ausgeliefert. Kurz: Die Freiheiten der 'neuen Frau' führen im Film der frühen dreißiger Jahre zum unvermeidlichen Gefühl des Verlusts. Selbstverwirklichung erscheint als Nullsummenspiel – was im einen Bereich gewonnen wird, geht im anderen verloren. Der Versuch, Unvereinbares zusammenzuführen, ist für die Figuren nur als Transgression möglich, aber Transgression muß Grenzen mißachten und zieht fast immer gesellschaftlichen Ausschluß nach sich.

Das Leiden der Frauenfiguren resultiert demnach aus einem Konflikt, der zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlicher Moral aufbricht. Obwohl der 'neuen Frau' Freiheiten und Freiräume zugestanden werden sollen, muß sie im konkreten Versuch, diese umzusetzen, die Erfahrung machen, daß sie immer wieder an alte Grenzen stößt. Aus eigener Kraft kann sie ihre Überschreitung von Rollengrenzen nicht ungeschehen machen, und dieses Gefühl des Gefangenseins in einem irreversiblen Zwischenzustand prägt sich immer erbarmungsloser ein. Daß Handlungen unmöglich sind, die nicht durch andere, zumeist männliche Personen definiert wurden, und daß die weiblichen Heldinnen nie zu einer eigenständigen Lebensform – einer gesellschaftlich akzeptieren Autonomie – finden, ist ein roter Faden, der sich als fundamentales Mangelgefühl durch das gesamte Genre zieht.

Tränen der Un/Lust

Verlust, Mangel, Leid – diese Eindrücke setzen sich zu einer melodramatischen Affektkonstellation zusammen, aus der das Weinen einen Weg zu bahnen versucht. Zu verstehen ist es am ehesten als rezeptionsästhetisches Phänomen, als Reaktion eines historischen Publikums, deren Wirkungsweise den Strukturen des Textes eingeschrieben ist. Ein Verlust steht fast immer am Anfang; etwas ist passiert, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und ebenso unausweichliche wie unheilvolle Konsequenzen nach sich zieht. Dieses Etwas läßt sich konkret benennen, denn das Melodrama – moderner Abkömmling der Tragödie – ist fest im säkularen Handlungsraum der Demokratie verankert. Vermeintliche Freiheiten erweisen sich als Trugschluß, soziale oder moralische Normen können nur mit selbstdestruktiven Folgen überschritten werden.

Durch heftiges Weinen und Schluchzen der betroffenen Figuren wird die Dimension dieser Erfahrungen signalisiert und zugleich partiell aufgehoben. Denn in diesen unmittelbaren körperlichen Reaktionen steckt ein archaischer Trost für Erlebnisse, die sich häufig nicht versprachlichen lassen, aber dennoch nach einer Reaktion verlangen. Das Gefühl der verlorenen, unwiederbringlichen Zeit ist dabei ein entscheidendes wirkungsästhetisches Mittel, und es begründet die retrospektive Melancholie, mit der dem schicksalhaften Ereignis begegnet wird. Denn dieses Ereignis trennt die frühere Zeit, in der ein grundsätzliches Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung oder Autonomie als Wunsch lebendig war, von jener unhintergehbaren Gegenwart, in der nur mehr der Mangel spürbar ist. Aus der dauerhaften Blockade des ursprünglichen Bedürfnisses erwächst das Leid, und so hastet das Melodrama der Zeit hinterher in der Hoffnung, vielleicht doch noch die Umkehr des Unausweichlichen herbeiführen zu können.

Zuletzt müssen die Figuren jedoch einsehen, daß ihr Leben von irreversiblen Einschnitten oder einem unerfüllbaren Begehren geprägt ist. All dies wird im weiblichen Melodrama durch ihre isolierte intradiegetische Position verstärkt, und an diesem Punkt trifft sich das Leid der Figuren mit jenem der ZuschauerInnen. Denn die Schmerzen der Hauptfigur offenbaren sich in ihrer vollen Schärfe nur dem Publikum, dessen Mitleid und Mitgefühl in besonderem Maß aktiviert wird. Seine textspezifische Position als 'implizite' Vertrauensfigur verdeutlicht ein zentrales Dilemma, das im zeitlichen Horizont der Rezeptionserfahrung sowohl für die Filmfiguren wie auch die ZuschauerInnen gilt: die Unmöglichkeit, so kommunizieren zu können, wie es gewünscht wird und lebenswichtig wäre. Die erzwungene Passivität im Kinosaal – die Unmöglichkeit, in die Filmhandlung einzugreifen – verwehrt eine aktive Ausgestaltung der impliziten Verbündeten-Rolle, und somit verspüren auch die ZuschauerInnen ein unerfüllbares Begehren. Sie können jenen Trost gerade nicht spenden, den die Erzählung mit ihrer hyperbolischen Viktimisierungserfahrung als mögliche letzte Rettung der Heldin aufgebaut hat.

In dieser Verdoppelung einer verhängnisvollen, weil abgetrennten und unüberbrückbaren Kommunikationsstruktur auf seiten der Figuren und des Publikums liegt der wirkungsästhetische Kern des weiblichen Melodramas, das Geheimnis des tear-jerker. Sie geht über die grundsätzliche Form des Mitgefühls hinaus, die das Melodrama zu aktivieren versucht, und stellt den Versuch dar, emotionale Konflikte möglichst umfassend auf die Rezeptionssituation auszudehnen. Das stumme, körperlich ausagierte Leid der Heldin erscheint als diffuses Reaktionsmodell, das sich dem Publikum in der abgewandelten Form des Weinens anbietet. Denn mit seinen Tränen kann es eine temporäre 'Lösung' jenes Dilemmas zwischen Zuwendungsbedürfnis und blockierter Kommunikation vornehmen, für das keine andere körperliche Reaktionsform als eine Übersprungshandlung zur Verfügung zu stehen scheint.

Mit den Tränen wird insofern eine schockhafte Einsicht – das Zuspätkommen, Getrenntsein, der Verlust – markiert und gleichzeitig ein kompromißhafter, verschobener Ausweg gewählt. Sie setzen ein, weil die ersehnte, intradiegetisch plausibilisierte aktive Handlung blockiert ist, und sind doppelt kodiert: als Signal des Defizits, aus dem Mitgefühl erwächst, und als Möglichkeit der emotionalen Abfuhr. Löst sich der melodramatische Konflikt damit im Sinn einer kathartischen Reinigung auf? Kurzfristig vielleicht. Aber weil die zugrundeliegenden Konflikte sozio-kultureller Natur sind, schwingt in den Tränen ein Element des Protests, der stillen Wut mit, das sich nicht durch den Verweis auf übermächtige göttliche Kräfte besänftigen läßt, sondern auf konkrete Veränderungen drängt.

Sehnsucht nach Wunscherfüllung

Wenn wir Steve Neale folgen, läßt sich darin ein Indiz für den überdeterminierten Charakter von Tränen erkennen. Denn sie können gleichermaßen bei positiven wie negativen Handlungsverläufen auftreten: wenn Wunscherfüllungen stattfinden – bei einem herbeigesehnten Happy-End –, oder wenn sie versagt und aufgeschoben werden. Warum regt beides zum Weinen an? Im Positiven wie im Negativen scheint eine paradoxe Konstellation vorzuliegen, die zu Tränen rührt. Im Fall der Wunscherfüllung wird ein Begehren eingelöst, das der Text geweckt hat, aber die lustvolle, affektiv mitreißende Leidensgeschichte ist zu Ende und macht einen Abschied von der Fiktion – eine Trennung – notwendig. Im Fall des Versagens wird das Begehren hingegen gerade nicht eingelöst, aber die ungestillte Hoffnung auf Wunscherfüllung kann sich voller Emphase auf neue, nachfolgende Leidensgeschichten richten.

In dieser zweiten Variante liegt – so läßt sich abschließend festhalten – der eigentümliche Lustgewinn des weiblichen Melodramas der frühen dreißiger Jahre. In den Tränen drückte sich nicht nur ein intensives Mitgefühl und Mitleiden aus, sondern auch die stellvertretende, 'virtuelle' Viktimisierung des Publikums. Gleichzeitig wurde in ihnen jedoch die Wirkungsmacht eines ungebrochenen Begehrens nach Wunscherfüllung kenntlich. Denn trotz der zeitgenössischen Dominanz von Mangelphänomenen blieb der Reiz des Fiktionalen – die spielerische Umwertung von Rollen und sozialen Verhältnissen – für nachfolgende Geschichten eine durchgängige Quelle der Lust. Hinter dem paradoxen Vergnügen an Tränen und Frustration steckte daher nichts Geringeres als die besondere Lust an fiktionaler Fantasietätigkeit schlechthin. Gerade weil der Mangel als Erfahrungsgehalt so vorherrschend war, verdeutlichten die frühen Jahre des amerikanischen Tonfilms damit eine Einsicht, die kulturell wie ökonomisch interpretiert werden konnte: daß es ohne Tränen keine Sehnsucht nach neuen Geschichten gab.

- 1Der Begriff des 'weiblichen Melodramas' ist keine trennscharfe Genrebezeichnung, sondern er umschreibt im vorliegenden Zusammenhang Produktionen der frühen dreißiger Jahre, die auch unter dem Oberbegriff des woman's film thematisiert worden sind – darunter Filme über 'gefallene Frauen', gold-digger-Filme oder das enger eingrenzbare maternal melodrama. Sie widmen sich Frauenfiguren, die eine geschlechterspezifische Viktimisierungserfahrung erleben, und deren Reiz von der zeitgenössischen Rezeption vor allem hinsichtlich des weiblichen Kinopublikums gesehen wurde. Vgl. Haskell 1987, Balio 1993, Altman 1998 und Jacobs 1991.

- 2Mein Verständnis melodramatischer Affekte orientiert sich an den Ansätzen von Steve Neale (1986) und Linda Williams (1998).

- 3Zu denken wäre etwa an ANNA CHRISTIE (MGM), BORN TO LOVE (RKO), SAFE IN HELL (Warner Brothers), POSSESSED (MGM), ROCKABYE (RKO), BACK STREET (Universal), PANAMA FLO (RKO) oder IMITATION OF LIFE (Universal).

- 4Vgl. "Back Street". Variety. 30 August 1932.

Balio, Tino (1993) Grand Design. Hollywood as a Modern Enterprise, 1930-1939. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

Bergman, Andrew (1971) We're in the Money. Depression America and Its Films. Chicago: Elephant Paperbacks

Haskell, Molly (1987) From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies. Chicago, London: The University of Chicago Press, 153-188

Jacobs, Lea (1991) The Wages of Sin. Censorship and the Fallen Woman Film, 1928-1942. Madison: University of Wisconsin Press

Altman, Rick (1998) Reusable Packaging. Generic Products and the Recycling Process. In: Refoguring American Film Genres. History and Theory. Ed. Nick Browne. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press: 1-41

Back Street (1932) In: Variety. 30. August

Campbell, Marilyn (1973) RKO's Fallen Women 1930-33. In: The Velvet Light Trap 10 (Fall 1973): 13-16.

Neale, Steve (1986) Melodrama and Tears. In: Screen 27/6 (November-December 1986): 6-22

White, Susan (1932) I Burn for Him: Female Masochism and the Iconography of Melodrama in Stahl's Back Street (1932). In: Post Script 14/1&2 (Fall 1994): 59-80.

Williams, Linda (1998) Melodrama Revised. In: Refiguring American Film Genres. History and Theory. Ed. Nick Browne. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 42-88