Die Frau, die weint

Die Frau, die weint

LA FEMME QUI PLEURE - ein Film von und mit Jacques Doillon

Jacques Doillons vierter Spielfilm aus dem Jahr 1978 trägt den Titel LA FEMME QUI PLEURE (Die Frau, die weint). Der Vorspann zeigt den Titel weiß auf schwarzem Grund, ohne Musik. Statt dessen ist, leise aber deutlich, ein verhaltenes, fast kindliches Schniefen zu vernehmen, ohne Dramatik, in sich gekehrt. Es folgen die Namen der Figuren und ihrer DarstellerInnen: Dominique - Dominique Laffin, Jacques - Jacques Doillon, Haydée - Haydée Politoff, Lola - Lola Doillon. Buch und Regie: Jacques Doillon.

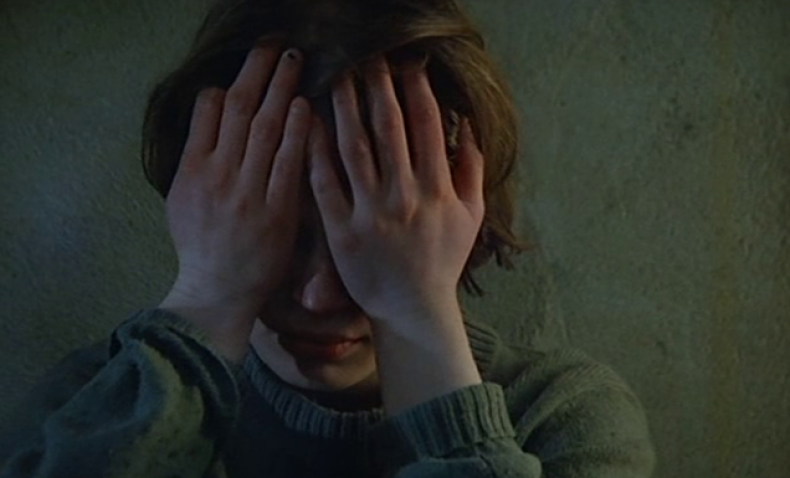

Das Schniefen des Vorspanns geht nahtlos in die erste Einstellung über: eine Halbtotale, eine Frau um die Dreißig (Dominique Laffin), in Jeans und Pullover, an der Rückwand eines Zimmers auf dem Boden sitzend, der Kamera zugewandt, weinend. Die Frau ist allein, aber in ihrer Haltung liegt etwas Trotziges, Schmollendes, das sich an jemand anderes richtet. Sie hat ihre Knie angezogen, schaukelt sie hin und her, kraftlos, unentschieden. Mit den Händen streicht sie sich übers nasse Gesicht, durch die Haare, über den Nacken, in einer Reihe von Selbstberührungen, die das Fehlen eines Gegenübers unterstreichen. Draußen fährt ein Auto vor. Die Frau sieht es durch ein tiefgezogenes Fenster. Jacques (Jacques Doillon) kommt nach Hause, ruft nach Dominique, der Frau, die weint. Die wischt sich mit einer fast kindlichen Geste die Tränen fort, zieht hörbar den Schleim in der Nase hoch und senkt den Blick.

Ein konzeptioneller Anfang: eine Frau in einer bestimmten emotionalen Verfassung wird als Sujet des Filmes angezeigt. Die Verfassung der Frau - am Rande der Verfassung zu sein - ist keine Episode innerhalb einer Geschichte, das Weinen ist nicht Akzidenz der Figur, sondern deren Substanz, nicht momentaner, begrenzter emotionaler Ausbruch, sondern, wie sich im Verlauf des Filmes zeigen wird, eine die Figur ganz bestimmende Haltung, genauer: ein die Figur bestimmender Verlust an Haltung. Das Weinen ist hier nicht Kulminationspunkt und Katharsis einer dramatischen Entwicklung, sondern Ausdruck einer generalisierten Krise, Bestimmung des im folgenden zu entfaltenden filmischen Raumes. Vor seiner Ursache inszeniert, Ausgangspunkt und Sujet des Filmes, ist das Weinen der Frau oder die weinende Frau (wie man den Titel auch übersetzen könnte) nicht nur unter dem Aspekt der Reaktion auf einen konkreten Anlaß betrachtet, sondern an sich in den Blick genommen.

Der Vorspann verweist ebenso programmatisch auf eine Teilidentität von DarstellerInnen und Figur: alle DarstellerInnen spielen unter ihrem eigenen Vornamen. So wie die Krise einer Frau als Zustand selbst in den Blick genommen wird und nicht als Moment innerhalb einer Dramaturgie funktioniert, rückt die Darstellung als Prozeß der Übernahme einer Rolle durch eine Person ins Bewußtsein. Der Vorspann macht aufmerksam auf den Vorgang der Entwicklung einer fiktiven Figur, die nicht unabhängig von der sie darstellenden Person ist, sei es, daß sie von ihr getragen oder verkörpert wird, sei es, daß die Rolle sich auf die Person der Darstellerin oder des Darstellers bezieht oder sogar auf sie zielt.

Auch kündigt der Vorspann an, daß der Autor der Fiktion und Regisseur des Darstellungsprozesses selbst eine Rolle in seinem Film spielt. Dieses Auftauchen des Autors und Regisseurs in seiner Fiktion steht in einem Zusammenhang mit der Namensidentität der Darstellerinnen und ihrer Figuren. In beiden Fällen stellt der Film die Involviertheit der ProduzentInnen (des Autorenfilmers und der Darstellerinnen) in ihr Produkt aus (den Spielfilm und seine fiktiven Figuren) und verwischt damit zugleich eben diesen Unterschied von Produkt und Produzierenden. So wenig wie die Person Dominique Laffins genau zu unterscheiden ist von Dominique, der Figur im Film, sowenig ist Jacques Doillon als Autor und Regisseur zu trennen von dem Jacques, den er spielt. Er spielt seine Rolle (im doppelten Sinne: Jacques ist eine Figur, die Elemente der Autorenregisseursposition - das Verfassen von Texten, das Betrachten und Kommentieren von Szenen, die Organisation einer Situation - repräsentiert) in seinem eigenen Haus, mit seiner dreijährigen Tochter Lola. Er ist vor und hinter der Kamera, er ist außerhalb und in der Geschichte, die er erdacht hat und spielend durchlebt. Der Autor ist eine Figur im Film, und der Film figuriert den Autor als einen vom selbst erdachten Spiel erfaßten Spielleiter.

Jacques und sein Verhalten sind der unmittelbare Anlaß für das Weinen Dominiques, mit dem Jacques sich unablässig konfrontiert, so wie Jacques Doillon sich mit der weinenden Frau als Sujet auseinandersetzt und sich im Bild als Darsteller mit seiner Schauspielerin konfrontiert. Die Frau, die weint, weint zunächst einmal nur, weil Jacques (Doillon) sie zum Weinen bringt: Jacques, der schon öfters Affairen hatte, ist ernsthaft in eine etwas ältere Frau, Haydée, verliebt. Aber Jacques macht keine Anstalten, seine Frau Dominique zu verlassen. Er möchte die offene Dreierbeziehung, möchte ein Kind mit Haydée, einer Frau, die lacht und ein Leben mit Lola, das Dominique mit einschließt. Haydée sagt zu Jacques: "Es ist Dominiques Leiden, das dir gefällt." Für Dominique ist die Situation dramatisch, erschütternd. Sie ist außer sich vor Wut, verzweifelt und bedürftig. Sie begehrt ihren Mann und will von ihm begehrt werden, sie fühlt sich nicht geliebt und nicht liebenswert, sie kämpft um Jacques und empfindet manchmal Haß gegenüber dem gemeinsamen Kind. Letzlich offenbart sich in der Krise ein Leiden, daß nicht allein in der aktuellen Situation, d.h. dem Verhalten Jacques' begründet ist und in seinem Ausmaß und Anspruch dessen Verhalten geradezu hervorruft.

Maler, Modell, Sujet – "La Femme qui pleure" von Picasso

Doillon gab dem Film, in dem er das erste Mal selbst spielte, den Titel einer Reihe von Portraits, die Picasso 1937 realisiert hatte. Es sind Portraits seiner damaligen Lebensgefährtin Dora Maar, Darstellungen einer von Schmerz völlig erfaßten Frau. Tränen schießen aus den Augen oder hinterlassen dicke weiße Spuren auf dem Gesicht. Der Mund ist zum Schrei geöffnet. In manchen der Bilder sind an die Stelle der Pupillen grob angedeutete Flugzeuge getreten. Sie stellen den Zusammenhang zu dem kurz zuvor entstandenen Bild "Guernica" her, das sich mit dem deutschen Bombardement einer spanischen Stadt auseinandersetzt. Dora Maar, Spanierin wie Picasso, hatte an der Entstehung dieses Gemäldes großen Anteil. Picasso löste die Bilder aus dem von ihm selbst in sie hineingemalten aktuellen Bezug. Für ihn sind die Tränen nicht wesentlich Reaktion auf ein schmerzliches, ihn selbst betreffendes Ereignis, vielmehr beschrieb er seine Portraits als objektive Darstellung der "inneren Realität Dora Maars". "Für mich ist sie eine Frau, die weint." (Léal 1996: 395ff) Frauen überhaupt sind für Picasso Frauen, die weinen. Malraux zitiert Picasso mit der Feststellung: "Frauen sind Leidensmaschinen." (Malraux 1974: 128)

Als Dora Maar 60 Jahre nach Entstehung der Portraits starb, titelte Le Monde: "La femme qui pleure est morte" und brachte dazu eines der Portraits. (Le Monde, 26.7.97)

Mit seiner Titelwahl ruft Doillon einen sowohl in der Malerei, der Literatur wie auch im Kino wohlbekannten Themenkreis auf: den des Verhältnisses des männlichen Künstlers zu seinem weiblichen Modell, das als Material, Muse, Geliebte oder Lebensgefährtin Ausgangspunkt der Schöpfung ist und in einem Transformationsprozeß in das Kunstwerk eingeht. Picasso selbst hat Wert darauf gelegt, daß sein Guernica-Gemälde in dem Pariser Haus geschaffen wurde, das der Romancier Honoré Balzac in seiner bekannten Novelle "Le chef-d'œuvre inconnu" (Das unbekannte Meisterwerk) zum Wohnhaus des fiktiven Meistermalers Frenhofer gemacht hatte. Frenhofer versucht sich an der lebensechten, ja eine lebende Geliebte ersetzenden Darstellung einer Frau. Am Ende der Novelle darf der junge, ehrgeizige Maler Poussin das fertige Bild betrachten, weil er zuvor seine eigene Geliebte, Muse und Modell den Blicken des Meistermalers zum Vergleich angeboten hatte. Dem erstaunten zukünftigen Meister, der seine Liebesbeziehung für diesen Blick aufs Spiel setzte, scheint es, als sei das Modell, von dem nur noch ein, wenn auch sehr lebendig wirkender Fuß zu sehen ist, unter "einer Mauer von Farbe" begraben. Von dieser Novelle hat sich Picasso zu seiner Serie "Maler und Modell" inspirieren lassen (Wetzel 1997: 38) und Jacques Rivette nahm sie zur Vorlage für seinen metadiskursiven Film LA BELLE NOISEUSE (F 1991, dt.: Die schöne Querulantin).

Das filmische Portrait, das Weinen und die "exzentrische Position"

Natürlich ist das Verhältnis des Modells zum gemalten Sujet ein anderes als das der Schauspielerin zu der Figur, die der Film erzeugt, ausgehend von der Schauspielerin und ihrem Spiel. Wie die Theaterschauspielerin und im Unterschied zum Modell der Malerei schafft die Filmschauspielerin zunächst einmal "im Material ihrer eigenen Existenz" (Plessner 1948: 407). Das Schauspiel, die Darstellungsleistung eines Individuums, ist eine Kunst, in der der eigene Körper, die eigene Person der Darstellerin zum Instrument wird. Im Prinzip kann die Wirkung dieser Darstellungsleistung im Film stärker als im Theater der Kontrolle der Darstellerin entzogen werden: durch die Aufnahme vereinzelter, oft aus der Chronologie der fiktiven Ereignisse gelösten Momente, durch die Montage und die starke Überformung des Schauspiels durch andere Gestaltungselemente (u.a. den Schnitt, die Tonmischung), vor allem aber durch die Möglichkeit, gerade aus den Momenten des Kontrollverlustes, des Entgleitens der Mimik, aus den Augenblicken, in denen die Schauspielerin aus der Rolle rutscht, oder umgekehrt distanzlos in sie hineinrutscht, eine Figur zu gestalten. Ist ein Film auf die Komposition solcher Momente aus, in denen sich etwas an der Darstellerin offenbart, das sich einem bewußten Bildentwurf ihrer selbst oder der fiktiven Anderen, der Figur, entzieht, (und Doillons Film tut das), entsteht, was der französische Filmwissenschaftler Jacques Aumont auf dem Gebiet des Filmes ein "Portrait" nennt. (Aumont 1992: 111-140).

Mit dem Begriff des Portraits verbindet sich der Anspruch auf Wahrhaftigkeit, Wirklichkeitsbezug, auf enthüllende Darstellung eines Wesenszuges. Das filmische Portrait sucht jedoch nicht die "Wesenszüge" (Aumont spricht von den "qualités profondes") der Schauspielerin, also des Modells zu enthüllen, sondern "Wesenszüge" einer Schauspielerin in einer Rolle, als einer Figur. "Das, worum es in dem Kino, in dem es zu dem Portrait kommt, geht, ist eben genau die Verwischung dieser Grenze zwischen Schauspieler und Figur (personnage)." (a.a.O.: 131, meine Übersetzung) In Frankreich spricht man in diesem Zusammenhang auch gerne in einer an Edgar Allan Poes "Oval Portrait" gemahnenden Metaphorik von "Vampirismus", der "darin besteht, die Figuren mit der lebendigen Substanz der DarstellerInnen zu nähren. Diese sind gezwungen, unaufhörlich zu erfinden, aus ihrem Wissen, sozusagen aus ihrem Leben selbst zu schöpfen." (a.a.O.: 132, meine Übersetzung) Im französischen Film der Nachkriegszeit nimmt diese Art der Arbeit mit den SchauspielerInnen einen gewichtigen Platz ein. Die Rolle funktioniert hier als ein Dispositiv, über das der Darsteller oder die Darstellerin in ein Verhältnis zu sich gebracht wird, d.h. dazu gebracht wird, mit dem Abstand zwischen Sich und Sich zu spielen, der die "exzentrische Position" des Menschen ausmacht: so bezeichnet der Anthropologe Helmuth Plessner die spezifisch menschliche Situation, ein Körper zu sein und ihn gleichzeitig zu haben und, damit verbunden, ein Selbst zu sein, das es gilt, sich zu erarbeiten.

"Zwischen Natur und Gott, zwischen dem, was kein Selbst ist, und dem was ganz Selbst ist, steht der Mensch, der sein Selbst sich präsentiert. Er besitzt weder die ungehemmte Präzision der Marionette bzw. die Instinktsicherheit des Tieres noch die vollkommene Ursprünglichkeit unfehlbarer Verwirklichung. Er ist gebrochene Ursprünglichkeit, die nicht über sich selbst verfügt. Er fällt nicht mit dem zusammen, was er ist: dieser Körper, dieses Temperament, diese Begabung, dieser Charakter, insofern als er sie, sich von ihnen distanzierend, als dieses ihm gegebene Sein erkennt. Sie sind ihm zugefallen und ihrer Zufälligkeit bleibt er sich bewußt, ob er nun ihrer Herr wird oder nicht. (...) In diesem Sich-selber-präsent-Sein liegt der Bruch, die 'Stelle' möglichen Sich-von-sich-Unterscheidens, die dem Menschen im Zwang zur Wahl und als Macht des Könnens seine besondere Weise des Daseins, die wir die exzentrische genannt haben, anweist." (Plessner 1948: 416f)

Der Mensch ist nicht einfach was er ist, sondern muß sich seine Existenz, seine Identität, in einem schöpferischen Prozeß aneignen. Die Erarbeitung des Eigenen läuft auch im Alltag über die Durcharbeitung von Äußerem, einer Rolle, einer Funktion, einer Tradition. Daher gibt es in der Perspektive Plessners zwischen dem menschlichen Sein, das zu sich selbst in einen Abstand tritt, ohne diesen Abstand immer aufrechterhalten zu können, und der Darstellung eine wesensmäßige Beziehung. Der Prozeß der Darstellung ist Aussprache menschlicher Seinsweise.

Auch Lachen und Weinen lassen sich als spezifisch menschliche Ausdrucksformen aus der "exzentrischen Position" ableiten. Lachen und Weinen sind Ausdrucksformen einer Krise, in denen der Körper nicht mehr Instrument eines sinnvollen sprachlichen oder gestischen Verhaltens ist, weil die Person grundsätzlich keine Antwort auf eine Situation findet, sich nicht mehr zu verhalten weiß. Der Körper ist lachend und weinend nicht das transparente Ausdrucksmittel eines seelischen Zustandes, eines Gefühls. Unbeherrscht tritt er selbst, als Urgrund des Verhaltens, in den Vordergrund. Weinen und Lachen verweisen beide auf eine Krise der Verkörperung, einen Grenzzustand, in dem nichts weniger in Frage steht, als das Verhältnis zur Welt.

"Lachen und Weinen bilden ein eigentümliches Ausdrucksgenus. Im Unterschied zur mimischen Gebärde stellen sie Äußerungen dar, bei denen der Verlust der Selbstbeherrschung einen besonderen Grad erreicht und eine besondere Bedeutung gewinnt. Durch das entgleitende Hineingeraten und Verfallen in einen körperlichen Vorgang, der zwanghaft abläuft und für sich selbst undurchsichtig ist (im Unterschied zu den vielleicht maßlosen, unbeherrschten, aber stets symbolisierenden mimischen Gebärden), wird das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper desorganisiert. Diese Desorganisation des Überwältigt- und Geschütteltseins wird jedoch nicht bloß erlitten, sondern wie eine Gebärde, wie eine sinnvolle Reaktion verstanden. Man lacht und weint nur in Situationen, auf die es keine andere Antwort gibt. (...) Diese Erfahrung, mit seinem Latein zu Ende gekommen zu sein, hat nicht den Charakter eines aus Überlegungen und Probierversuchen resultierenden Eingeständnisses, sondern muß - sonst lassen sich die vorsprachlichen Äußerungsformen aufquellenden Gelächters und aufsteigender Tränen nicht erklären - mit der Verkörperung als Instrument der Verhaltensbildung selber in Zusammenhang stehen. (...) Das Unverhältnismäßige ... im absoluten, losgelösten Sinn verstanden, im Modus des Gepacktseins, beantwortet der Mensch mit Tränen. Mit Lachen und Weinen meldet sich die Unterbindung der Verkörperung als des Mittels zur geregelten Bildung menschlichen Verhaltens." (Plessner 1961: 204f).

Dominique Laffin und "die Frau, die weint"

Dominique Laffin war zum Zeitpunkt des Filmes eine ungelernte Schauspielerin am Beginn ihrer Karriere. Sie hatte in den zwei zurückliegenden Jahren in drei Filmen gespielt, es war ihre zweite Hauptrolle. Noch bevor die ehemalige Verkäuferin Schauspielerin wurde, hatte sie Doillon angesprochen. Sie wollte von ihm inszeniert werden, nachdem sie seinen zweiten Film LES DOIGTS DANS LA TÊTE (F 1974) gesehen hatte, ein Kammerspiel mit unbekannten jungen DarstellerInnen und Laien, eine Regiearbeit, die Truffaut zu den Filmen zählte, die "uns den Eindruck vermitteln, den höchsten Grad an Richtigkeit (justesse) im Schauspiel erreicht zu haben." (Truffaut 1974). Doillon arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon an dem Projekt LA FEMME QUI PLEURE. Er hielt sich bedeckt, gab an, schon eine Schauspielerin für seinen nächsten Film zu haben. Laffin erzählte "ihr ganzes Leben”, Doillon hörte ihr zu. (Vgl. Laffin 1979: 112ff.) Zwei Jahre nach diesem Treffen, in denen Doillon vergeblich versucht hatte, Geld für den Film zusammenzubekommen, bot Doillon der 26jährigen die Rolle an, unter der Bedingung, daß sie bereit sei, mit ihm als Partner zu spielen. Er plante den Film nunmehr als billiges Home-Movie. Ein Produzent fand sich erst in allerletzter Minute. Dominique Laffin fand in der ihr nunmehr angebotenen Hauptrolle überraschend viele Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Nach den Dreharbeiten sagte sie über ihre Technik des Schauspiels, daß sie darin bestand, nicht zu spielen, sondern jede Situation wie eine wirkliche Situation aufzufassen, ohne sich jedoch mit der Rollenfigur zu identifizieren. (Laffin a.a.O.) Laffin spielt ohne Kontrolle über ihr Bild, sie denkt ihr Spiel sichtbar nicht von seiner äußeren Erscheinung her. Beinahe trotzig, mit gesenktem Kopf, stürzt sie sich in die Spielsituationen. Man ahnt, wie Schauspielerin und Regisseur alle Möglichkeiten genutzt haben, um die Verhältnisse auf der Ebene der Produktion in das Spiel einfließen zu lassen. In dem Verhältnis libertärer Ehemann – enttäuschte Ehefrau schimmert immer das Verhältnis Regisseur – Schauspielerin durch, in der Angst vor Beurteilungen und dem Ringen um Anerkennung auf Seiten Dominiques und in der Faszination für den dargebotenen Ausdruck von Leid und Schmerz und der Erschöpfung über den darstellerischen Exzeß auf Seiten Jacques'.

Der opake Körper

LA FEMME QUI PLEURE entwickelt das Leiden Dominiques nicht als ein auf Innerlichkeit verweisendes Psychodrama, sondern bindet es an das Motiv einer sich der Kontrolle entziehenden Körperlichkeit. Den Liebesanspruch Dominiques inszeniert der Film als krasses sexuelles Verlangen und imperiales Bedürfnis nach Kontakt, Berührung und Intimität. Dominique zwingt den untreuen Mann fast zum Sex, reißt ihm das ewige Buch aus der Hand, stülpt ihren Pullover über seinen Kopf, öffnet sich die Hose, zerrt ihn am Hemd zu sich ins Schlafzimmer und führt seine Hände über ihre Brüste und ihr Geschlecht, immer am Rande der Tränen. Dominique ist keine Intellektuelle, der das Argumentieren und Reflektieren leicht fiele. Reden, so hat sie gelesen, sei ein Versuch der Unterwerfung. Sie sagt das vorwurfsvoll zu Jacques, dessen Domäne die Sprache ist, die er leise, präzise und unter geringer Mitwirkung des Körpers artikuliert. Dominiques Sprechen hingegen entwindet sich der Körperlichkeit und kehrt schnell wieder dorthin zurück, wird zum Spucken, Schreien, Schluchzen, Umsichschlagen, zur zugedonnerten Tür, zum gegen ihren Mann geschleuderten Stein, zuletzt zur gefährlichen, impulsiven Attacke gegen die Konkurrentin. Ihrer Frustration verleiht Dominique in einer direkten, immer auf den Körper bezogenen Sprache Ausdruck, und so zählt sie einmal in einem langen Monolog die Symptome ihres Unglücks auf:

"Meine Möse ist total verfault. Ich verliere unaufhörlich Blut. Dünnpfiff hab ich auch dauernd. Ich bin müde. (...) Ich hab abgenommen. Davon krieg ich einen schönen Arsch, aber das ist nicht mal mehr ein Trost."

So sind auch Dominiques Tränen keine schimmernden Perlen gefühlsseliger Flüssigkeit, in denen sich pathetisch das Licht bricht, sondern treten vielmehr als allgemeines Anschwellen der Schleimhäute in Erscheinung, das die Nase verstopft und laufen läßt, das Gesicht verquellt und sich als Belag auf die Stimme legt, die immer rauh und kurz vorm Brechen ist. Das Weinen ist nicht kristallin und klar, der Höhepunkt emotionalen Ausdrucks, reine Psyche, sondern ein Opak-Werden des Körpers, der schwer und plump wird, mit ungenauen, unharmonischen Bewegungen und zu dessen Attributen eine Reihe unkontrollierter Flüssigkeitsabsonderungen gehören. Der Körper Dominiques ist nicht mehr kontrolliertes Medium und transparentes Instrument des Ausdrucks, sondern ein dunkler, ungedachter Grund, mehr eine Macht, der sie unterworfen ist als eine Möglichkeit. Diese schwere, durchtränkte Körperlichkeit der Frau, die weint wird zum Gravitationszentrum des Films, zu einer Kraft, die die anderen Figuren anzieht und abstößt. Der gewaltsame Angriff auf die Rivalin und das verzweifelte Betteln um Liebe und Verzeihung gehen gestisch ineinander über. Die Ambivalenz wie die Eigenwilligkeit und Undurchdringlichkeit der Physis werden zu Ausdrucksformen der psychischen Grenzsituation. Von der zusammengesunkenen, spannungslosen, tränenschweren Haltung Dominiques zu Beginn des Filmes, gehen wie von einer auf einen Punkt zusammengezogenen Energie die Linien in entgegengesetzte Richtungen aus. Doillons Film zeigt eine verletzliche und verletzende Frau, eine die Halt sucht und Hilfe ausschlägt, die gierig liebt und neidisch haßt. Kindlich geraubte Küsse und mörderische Attacken, wütendes Umsichschlagen und krasse Einforderungen sexueller Befriedigung: alles ist ein- und derselbe maßlose, ungezügelte Versuch, Nahverhältnisse herzustellen und sich gleichzeitig von ihnen zu befreien, ein unverhandelbares Greifen und Schlagen nach jemandem.

Die Figur Dominiques kontrastiert stark mit der unbeschwerten, abgegrenzten, distanzierten Haltung der eigentlich älteren, aber in ihrer Ironie viel jünger wirkenden Haydée (gespielt von Haydée Politoff, der Männer sammelnden COLLECTIONEUSE aus Rohmers gleichnamigem Film aus dem Jahr 1966). Haydées Gang ist federnd, ihre Mimik bewegt und hell, ihre Bewegungen kraftvoll und geschickt, ihre Emotionen nie überbordend, im sprachlichen Ausdruck ist sie schlagfertig und eloquent. Die ganze Figur gehört eher in das Register der Komödie, nicht in das des Dramas, das Dominique durchlebt. Zur zärtlichen Begrüßung ihres Geliebten in ihrer Wohnung legt sie diesen erst einmal mit einem Karategriff rücklings flach auf einen Tisch, wo er sich dann handlich küssen läßt. "Alle, Frauen und Männer, müßten in Dich verliebt sein", sagt sie lächelnd und fordert ihn dann auf: "Wenn Du ein Mann bist, dann zeig dich im Pyjama!" Das traditionelle Geschlechterverhältnis ist hier gelockert. Haydée rasiert ihren Jacques, im Gegenzug erzählt der ihr im Bett, wo er Zweifel äußert, ob er noch den "jungen Hengst geben" könne, von seiner Begeisterung für Ausdrücke wie "verklebte Eierstöcke" (des trompes bouchées), "Gebärmuttersenkung" (descente des organes) oder "Nachgeburt" (le retour des couches).

Doillon und sein Film interessieren sich nicht für die Erklärungen eines Verhaltens oder für eine Be- oder Verurteilung seiner Figuren, sondern für das, was in der Krise, die vor allem Dominique durchlebt, auf dem Spiel steht, ins Spiel gebracht wird, sichtbar wird. Er inszeniert die Liebesbeziehungen und ihre Auflösung in der Unmittelbarkeit des Körpers und dem Pathos des Leidens, die der Film in seiner Form ironisch durchkreuzt. Vor allem gegenüber der Distanzlosigkeit Dominiques geht der Film in eine betrachtende, nicht verurteilende Distanz, die durch die Bildkomposition, die Montage und die Figurenkonstellation, aber vor allem auch durch die Figur Jacques im Bild selbst vertreten wird. Die Szenen sind oft in einer einzigen Plansequenz gedreht, die Akte jeweils durch Schwarzblenden getrennt und in den Dialogen oder der Inszenierung als bewußt oder unbewußt theatrale Auftritte deutlich gemacht. So präsentiert der Film die Entwicklung der Situation mehr als ein Schachspiel denn als ein Melodrama. Er ist heftig, körperlich, direkt, unerbittlich und fasziniert von seiner Hauptdarstellerin und zugleich ungerührt, ironisch, logisch-mechanisch. LA FEMME QUI PLEURE löst beim Anschauen keine Tränen aus.

1983, fünf Jahre nach LA FEMME QUI PLEURE, inszeniert Rudolf Thome in SYSTEM OHNE SCHATTEN Dominique Laffin als die Schauspielerin Dominique Laffin. Hanns Zischler spielt einen Mann, der von ihrer Arbeit als Filmschauspielerin schwärmt. Er geht mit ihr ins Kino, sie sehen LA FEMME QUI PLEURE. Laffin hatte zwischen 1978 und 1983 acht weitere Filme gedreht, doch der Film, der über sie als Schauspielerin Auskunft zu geben schien, war Doillons Portrait-Film, in dem sie sich der für sie konzipierten Rolle ausliefert, rückhaltlos, schonungslos und der sie als verletzliche, um ihr Selbstwertgefühl ringende Frau zeigt.

1985 starb Dominique Laffin, 33 Jahre jung, an einer Mischung von Alkohol und Tabletten. LA FEMME QUI PLEURE est morte.

Aumont, Jacques (1992) Du visage au cinéma. Paris: Ed. de l'Etoile.

Laffin, Dominique (1979) Interview in der Révue du Cinéma, Nr.335, Januar 1979.

Léal, Brigitte (1996) Per Dora Maar tan rebuffon. Les portraits de Dora Maar, in: Rubin, W. (Hg.) Picasso et le portrait, Paris 1996.

Malraux, André (1974) La tête obsidienne, Paris.

Plessner, Helmut (1948) Zur Anthropologie des Schauspielers. Gesammelte Schriften Bd. VII, Frankfurt/Main 1982.

Plessner, Helmut (1961) Die Frage nach der Conditio humana, in: Gesammelte Schriften Bd. VIII, hg. von G.Dux, O.Marquard und E.Ströker, Frankfurt/Main 1983, S.136-217.

Truffaut, François (1974) Un film simple comme bonjour, in: L'Avant-Scène du cinéma, Nr. 157, April 75.

Wetzel, Michael (1997) Die Wahrheit nach der Malerei. München: Fink.