The Longest Take

The Longest Take

Montageverzicht in der postkinematografischen Ästhetik

I.

Seit dem Entstehen der ersten vollständig digital gedrehten Spielfilme in den späten 1990er Jahren gehören Experimente mit dem Verzicht auf Montage und Filme, die als eine einzige, ununterbrochene Plansequenz angelegt sind, zum festen Repertoire des digitalen Kinos. Was Alfred Hitchcock mit seinem Film ROPE (USA 1948) konzeptuell entworfen hat, aber technisch noch nicht hat realisieren können – einen Langspielfilm ohne jeden Schnitt zu gestalten – ist im Zuge der digitalen Aufnahme und Speicherung von Filmen auch technisch in den Bereich des Möglichen gerückt: In ROPE wurden die materialbedingt notwendigen Schnitte durch den Schwenk der Kamera in dunkle Bildbereiche camoufliert. Die kontinuierliche Aufnahme mit analogem Film ist auf den Zeitraum begrenzt, die dem Umfang des auf einer Filmrolle befindlichen Materials entspricht. Hingegen erlaubt die digitale Speicherung der Aufnahmen auf mobilen hochkapazitären Festplatten, die mit der aufnehmenden Kamera mitgeführt werden können, weitaus längere ununterbrochene und die übliche Laufzeit eines Films übertreffende Aufnahmen.

Ein weithin bekanntes und zugleich eines der eindrücklichsten Beispiele des sogenannten One-Take-Films (auch als One-Shot-, Contiuous-Shot- oder Single-Take-Film bezeichnet) steht nahezu am Anfang der Geschichte des digitalen Spielfilms: Mike Figgis‘ TIMECODE (USA 2000), der für seine Kinoaufführung noch auf analoges Filmmaterial umkopiert werden musste. Im Vergleich zu nachfolgenden One-Take-Filmen ist TIMECODE allerdings mit der zusätzlichen Komplikation verknüpft, dass der Film nicht aus einer, sondern aus vier gleichzeitig ablaufenden, ungeschnittenen Kameraaufnahmen besteht. Die vier parallelen Einstellungen verfolgen jeweils an unterschiedliche Personen geknüpfte Teile einer zusammenhängenden Geschichte und laufen im fertigen Film simultan auf einem in vier rechteckige Teilbereiche aufgeteilten Screen ab.

Durch kleinere Erdbeben bedingte Erschütterungen demonstrieren im Verlaufe des Films wiederholt die Synchronizität der vier Takes, die zudem gelegentlich zusammengeführt werden, wenn die in unterschiedlichen Takes begleiteten Personen innerhalb der Diegese aufeinandertreffen.

TIMECODE rückt eine semantische Konnotation in den Vordergrund, die in anderen One-Take-Filmen zurücktritt, nämlich der Bezug zu visuellen Überwachungsdispositiven, den der Film durch die an Monitorbänke von Überwachungszentralen erinnernde Aufteilung der Leinwand sowie durch gleich zu Beginn des Films integrierte Aufnahmen von Überwachungskameras herstellt.

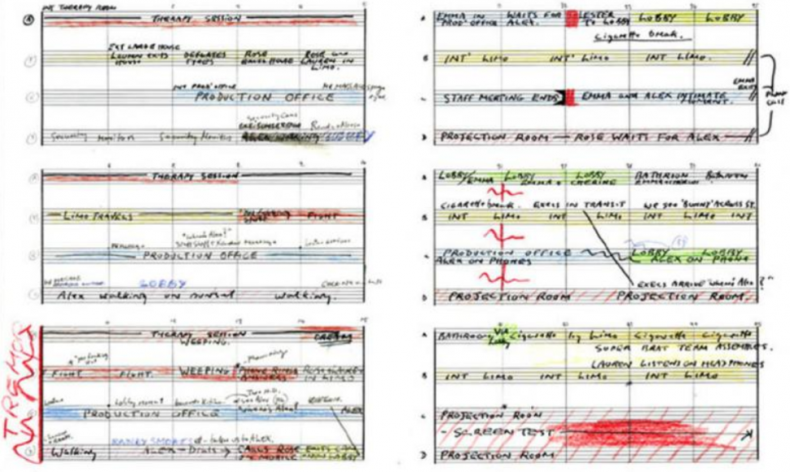

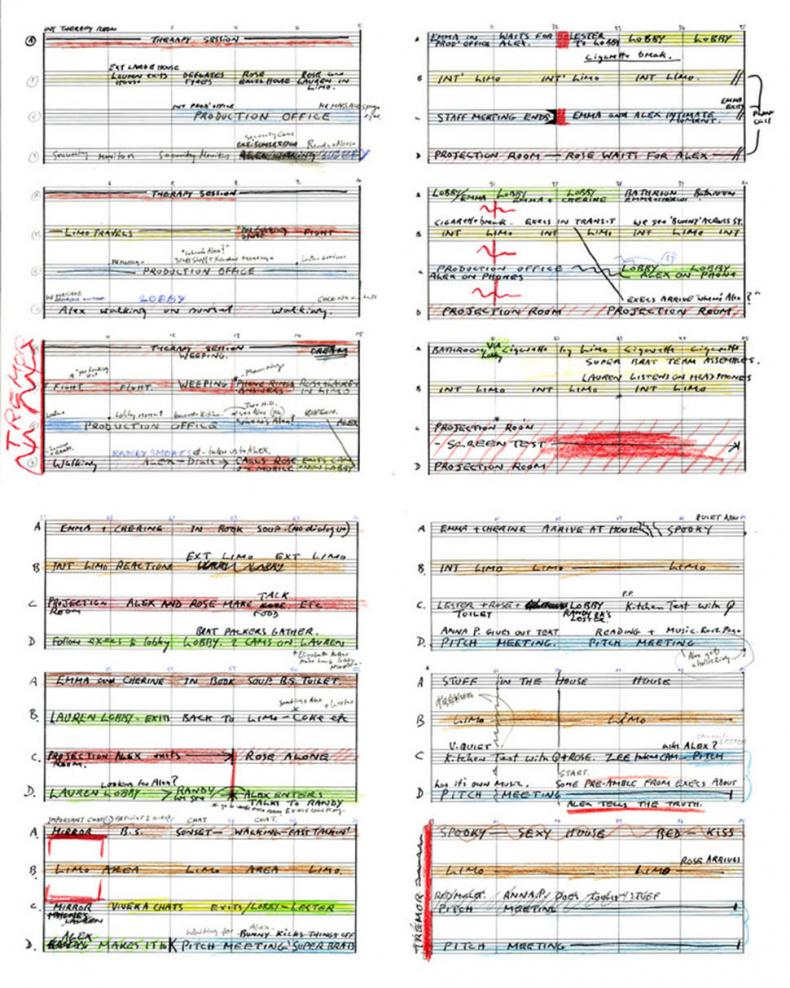

Figgis hat den Film nach eigener Aussage entlang einer musikalisch verstandenen Struktur konzipiert, einem Streichquartett vergleichbar. Das Drehbuch, das weitgehende Improvisationsmöglichkeiten für die Schauspieler vorsah, ist eine auf Notenpapier festgehaltene Partitur, in der jedes Notensystem eine Kamera und jeder Takt eine Minute Film repräsentiert.1

Mit TIMECODE steht am Anfang der kurzen Geschichte des digitalen One-Take-Films ein konzeptuell besonders anspruchsvolles Beispiel, in dem Figgis frühzeitig die ganz eigenen Möglichkeiten digitaler Filmproduktion verfolgt hat, statt sich, wie im Falle vieler der zeitgleich entstandenen frühen digitalen Spielfilme, einzig an dem Ziel zu orientieren, die Standards des analogen Films mit digitalen Mitteln zu kopieren. TIMECODE problematisiert allerdings sogleich, bei diesem und ähnlichen Filmen von Montageverzicht zu sprechen: Figgis verzichtet zwar auf Schnitte, montiert aber durchgängig vier Bilder auf der geteilten Leinwand. Dies deutet bereits an, dass der hier gewählte Fokus nur eine, gleichwohl zentrale Möglichkeit darstellt, sich den in Frage stehenden Filmen zu nähern.

Nicht die Aufteilung des Bildes in vier zusammenhängende, aber autonome Teilbilder, wohl aber die spielfilmlange ununterbrochene Aufnahme ist in den folgenden Jahren im digitalen Film immer wieder aufgegriffen worden. Zu den wichtigsten Beispielen zählen RUSSIAN ARK (R: Alexander Sokurov, RUS/D 2002), PVC-1 (R: Spiros Stathoulopoulos, COL 2007), der Dokumentarfilm PEOPLE’S PARK (R: Libbie D. Cohn & J.P. Sniadecki, USA 2012), FISH & CAT (R: Shahram Mokri, IRN 2013), ANA ARABIA (R: Amos Gitai, F/ISR 2013), der durch seine Laufzeit von knapp 140 Minuten herausstechende VICTORIA (R: Sebastian Schipper, D 2015), zwei norwegische Filme, UTØYA: JULY 22 (R: Erik Poppe, NOR 2018) und BLINDSONE/BLIND SPOT (R: Tuva Novotny, NOR 2018), sowie schließlich der als Abschlussfilm an der HFF München entstandene LIMBO (R: Tim Dünschede, D 2019) um nur die Filme zu nennen, die weitere Verbreitung gefunden haben. Zu nennen ist noch das Regiedebut des Schauspielers Woody Harrelson, LOST IN LONDON (USA/UK 2017), der wie TIMECODE eine weitere Komplikation einbezogen hat: der Film wurde simultan zur Aufnahme live in Kinos übertragen und ließ so die Grenze zwischen Film und Live-Performance erodieren. BIRDMAN (USA 2014) von Alejandro G. Iñárritu und 1917 von Sam Mendes (UK/USA 2019) simulieren zwar die zusammenhängende Aufnahme nur und enthalten faktisch eine ganze Reihe, allerdings verdeckter Schnitte, doch auf Montage als expressives Mittel der Filmgestaltung wird auch in diesen Fällen verzichtet.

Die damit skizzierte filmästhetische Option wird flankiert von einigen Filmen der vergangenen zwei Jahrzehnte, die zwar nicht als durchgehende Einstellung konzipiert wurden, aber doch mit sehr langen, elaborierten (wenn auch teils simulierten, d. h. erst in der Postproduktion entstandenen) Plansequenzen arbeiten, wie in CHILDREN OF MEN (R: Alfonso Cuarón, USA/UK/J 2006) und ENTER THE VOID (R: Gaspar Noé, F/J 2009), der zudem die langen Einstellungen noch mit verschiedenen Formen subjektiver Perspektive verbindet. Jüngst hat sich hier LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT/DIQIU ZUIHOU DE YEWAN (R: Gan Bi, PRC/F 2018) eingereiht, dessen zweite Hälfte aus einer knapp 60 Minuten langen, nicht simulierten Plansequenz besteht, die das Verfahren erneut mit einer weiteren Komplikation verknüpft, insofern dieser Teil des Films in 3D gedreht wurde.

II.

Grundsätzlich sind die planerischen Anforderungen einer ununterbrochenen, spielfilmlangen Einstellung hoch. Sie stellen eine Weiterentwicklung und Überbietung jener hochkomplexen Plansequenzen dar, die als bekannte Bravura-Stücke am Anfang von Filmen wie TOUCH OF EVIL (R: Orson Welles, USA 1958), THE PLAYER (R: Robert Altman, USA 1992) und SNAKE EYES (R: Brian de Palma, USA 1998) stehen.2 In diesen, wie in den elaborierteren Beispielen des One-Take-Films ist das schiere Gelingen der Aufnahme bereits bemerkenswert und so wird die fertige Aufnahme nicht nur als Darstellung einer fiktionalen Welt betrachtet, sondern ist zugleich Dokument des Aufnahmeprozesses, also ihres eigenen Entstehens. Das Gelingen spielt in der Rezeption der Filme eine wesentliche Rolle: In der Berichterstattung über einen Film wie VICTORIA und in seiner öffentlichen Wahrnehmung ist das Wissen um die Unwahrscheinlichkeit des Bezwingens technischer und anderer Kontingenzen, das für das Gelingen einer solch langen kontinuierlichen Aufnahme nötig ist, sehr präsent. Dieses Wissen stellt zumindest für Teile des Publikums eine Motivation dar, sich den Film anzuschauen und geht in die Erfahrung derartiger Filme ein. Anders gesagt: Betrachter*innen des One-Take-Films haben die fiktionale Geschichte und den Akt der Herstellung gleichermaßen im Blick, doch Praktiker*innen scheinen nicht davon auszugehen, dass das Interesse am Herstellungsprozess dem emotionalen Engagement der Zuschauer*innen entgegensteht. Im Gegenteil: die Macher*innen betonen oftmals, dass der Verzicht auf Schnitt und Montage eine besondere Einbindung der Betrachter*innen in die ‚unterbrechungsfrei’ und in Echtzeit ablaufende Geschichte ermöglichen soll.

Diese Intention lässt sich mit dem Hinweis auf zwei Filme untermauern, in denen das Verfahren des One Takes gerade gewählt wurde, um eine auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte, zumindest der aus den Filmen ablesbaren Vorstellung der Macher*innen nach, möglichst ‚nah‘ an den tatsächlichen Ereignissen zu erzählen. So geht es in dem kolumbianischen PVC-12 um den Tod einer Frau und Mutter, der von Verbrechern eine Art Rohrbombe um den Hals befestigt wird, um Geld von der Familie zu erpressen. Da die Familie jedoch über keinerlei finanzielle Mittel verfügt, besteht die einzige Option darin, die Polizei zu informieren und sich deren Sprengstoffexperten anzuvertrauen, der jedoch trotz aller Bemühungen letztlich scheitert: die Bombe explodiert und tötet die Frau. Erst am Ende wird deutlich, dass der Film die letzten 90 Minuten ihres Lebens erzählt hat. Auch Erik Poppe hat in UTØYA: JULY 22 die Form des One-Take-Films gewählt, um sich angesichts des realen Hintergrunds der erzählten Ereignisse, dem terroristischen Amoklauf eines Rechtsextremisten auf der titelgebenden Insel im Jahr 2011, dem 69 Menschen zum Opfer fielen, von der Ästhetik herkömmlicher Spielfilme zu distanzieren. Poppe forciert die intensive Identifikation mit der Position der Opfer, weil der Verzicht auf Montage nicht nur die Echtzeit der Narration unterstreicht, sondern für den/die Zuschauer*in die Zeit sinnlich spürbar macht, die es gedauert hat, bis Hilfe die Kinder und Jugendlichen auf der Insel erreichte. Die Zuschauer*innen sollen die unerträgliche Länge der 72 Minuten Angst körperlich nachvollziehen. Schließlich hat jüngst auch Sam Mendes, dessen Film 1917 zumindest teilweise auf Erzählungen seines Großvaters beruht, zu Protokoll gegeben, dass der Verzicht auf Montage dazu dient, die Zuschauer ohne Möglichkeit der Distanznahme mit der Perspektive der Protagonisten zu verknoten.3

Wenn es stimmt, dass die Rhythmisierung von Szenen und Sequenzen durch den Schnitt für deren affektive Dimension wesentlich ist, wie Jan-Hendrik Bakels kürzlich in seiner Studie zu den audiovisuellen Rhythmen des Films gezeigt hat (vgl. Bakels 2017), und diese rhythmische Gestaltung zudem eine eminente bedeutungstragende Funktion für die filmische Erzählung insgesamt einnimmt, wie Yvette Biró in ihrer Studie zum ‚rhythmischen Design‘ des Films herausgearbeitet hat (vgl. Biró 2008), dann gilt dies auch für die Negation des zentralen rhythmischen Verfahrens des Films: zwar lassen sich auch in kontinuierlichen Einstellungen rhythmische Elemente aufzeigen, doch sind diese durch den Verzicht auf das in dieser Hinsicht vornehmliche expressive Mittel der Montage im Vergleich zu herkömmlichen filmischen Poetiken stark zurückgenommen. Der Verzicht auf Montage ist aber kein Verzicht auf Affektion und expressiver Adressierung der Betrachter*innen, sondern generiert eine andere Form affektiver, perzeptiver und kognitiver Adressierung.

Diese wird freilich von Praktiker*innen, wie im Falle von Poppes UTØYA: JULY 22, häufig zu schlicht als Schaffung einer besonderen Nähe zu Figuren und Erzählung durch die Eliminierung des vermeintlich artifiziellen Mittels der Montage verstanden. Versteht man die Montage als primäre Sprache des Films, so erscheint deren Eliminierung als Zurücktreten filmischer Artikulation zu Gunsten einer höheren Transparenz, zu Gunsten eines unverstellten Zugangs zum Geschehen. Im Falle von UTØYA: JULY 22 ist allerdings nicht erst die ästhetische Strategie des Montageverzichts, sondern bereits das Ziel, der diese Strategie dienen soll, sehr zwiespältig aufgenommen worden. So ist Poppe vorgeworfen worden, mit diesem letztlich scheiternden Versuch erzwungener Nähe zu den Opfern deren Leiden und Angst für kommerzielle Zwecke auszuschlachten. Aus unserer Perspektive ist aber eben nicht nur die ethische Dimension der Intention, sondern vor allem das Gelingen des ästhetischen Konzepts im Sinne des intendierten Effekts anzuzweifeln, ist doch der geringere Grad an Mediatisierung des Gefilmten durch Verzicht auf Montage, der als Annahme derartige Experimente befeuert, gar nicht gegeben. Aus der Tatsache, dass die visuelle menschliche Alltagswahrnehmung keine ‚Schnitte‘ im filmischen Sinne kennt und sich in ununterbrochener raumzeitlicher Kontinuität vollzieht, die Annahme abzuleiten, der Verzicht auf Montage stelle im Medium des Films eine ‚authentischere‘ Form der Wahrnehmung her, ist letztlich naiv. Eine solche Annahme übersieht nämlich, dass die strukturelle Isomorphie von menschlicher und filmischer Wahrnehmung, auf die auch Vivian Sobchack im Rahmen ihres phänomenologischen Ansatzes aufmerksam gemacht hat (vgl. Sobchack 1992), weder eine Entsprechung auf der Ebene konkreter filmischer Verfahren noch die Möglichkeit einer direkten Emulation menschlicher Wahrnehmungserfahrungen durch technisch reduzierte filmische Ausdrucksformen bedeutet. Die Behauptung einer Strukturanalogie zwischen filmischer und menschlicher Wahrnehmung widerspricht keineswegs der technischen bzw. physiologischen Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Wahrnehmungsformen, und eine wie auch immer verstandene Authentizität lässt sich nicht durch die Reduktion filmischer Mittel mit dem Ziel einer Anpassung an menschliche Wahrnehmungsvorgänge erreichen.

Dieser etwas umständliche Argumentationsgang war notwendig, um die Semantik von Nähe, Authentizität, Natürlichkeit, etc. auf Distanz zu setzen, die immer wieder mit dem One-Take-Film in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich handelt es sich aber um ein in dem Maße als künstlich wahrgenommenes Verfahren, in dem es eine Abweichung von der gängigen Filmsprache darstellt.

III.

Die besondere Stellung des One-Take-Films im Kontext der Postkinematografie resultiert daher auch nicht aus einer vorgeblich direkteren, weniger mediatisierten Form der Adressierung, als aus der Tatsache, dass die Ästhetik der kontinuierlichen Einstellung, die zu einer der emblematischen Formen des digitalen Kinos avanciert ist, in einer deutlichen Spannung zu mindestens zwei relevanten filmtheoretischen Diskursen des Post-Cinema steht.

David N. Rodowick hat in seinem viel zitierten, 2007 erschienenen Buch zum digitalen Kino, The Virtual Life of Film, die bereits seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre (vgl. Prince 1996) in vielfacher Weise propellierte These aufgegriffen und ausgearbeitet, der Wandel vom analogen zum digitalen Film sei vor allem durch einen Verlust der Indexikalität, und damit eines medientechnisch verankerten und vor jeder ästhetischen Entscheidung ansetzenden Realismus des filmischen Mediums charakterisiert. Ausgehend von Deleuzes Filmphilosophie baut Rodowick diesen Befund vor allem mit Blick auf die temporale Dimension des Kinos aus: Mit dem Wandel vom Bild als Abbild zum Bild als reine Information, ohne jeden indexikalischen Bezug zum Abgebildeten, geht nach Rodowick vor allem der Bezug zur Dauer verloren, der aus seiner Sicht das Hauptmerkmal des fotografisch basierten Film ist:

Photographic causation implies not only the camera’s presence at the events it relates, but also its implication in the duration of those events – that the photographic act registers the duration of the events it conveys and indeed conveys duration as much as anything else. It presents the common duration wherein camera and event were commonly held. (Rodowick 2007: 61)

Während der Film ein Abbild vergehender kontinuierlicher Zeit ist, zerstückelt das digitale Kino diese Kontinuität und entstellt zeitliche Dauer bis zur Unkenntlichkeit:

I have maintained that photographs transcribe rather than represent, and that the primary sense of this transcription is temporal; in short, photographs express duration and our present relationship to past events. Photographs and films capture blocks of duration in a uniform and continuous causality effecting physical transformations in the recording medium. […] Analog media transcribe time as duration; digital capture or synthesis consumes time as processing cycles. (Rodowick 2007: 116–118)

Mit dem Übergang vom Analogen zum Digitalen tritt der Film in eine neue Logik der Codes, der Algorithmen, der diskreten Einheiten, der Synthetisierung, der Prozesshaftigkeit und der Manipulierbarkeit ein; was uns nach wie vor als filmisches Bild erscheint, ist nach Rodowicks Auffassung in Wirklichkeit nur noch Information. Das so charakterisierte digitale (Pseudo-)‚Bild‘ besitze keinerlei Beziehung mehr zur Dauer eines Ereignisses.

Ganz offensichtlich steht diese These der impliziten Behauptung der Ästhetik des One-Take-Films entgegen, zeitliche Kontinuität unbearbeitet wiederzugeben. Filme, die aus einer einzigen ungeschnittenen Einstellung bestehen, könnten Rodowicks These konterkarieren und Anspruch darauf erheben, Dauer in einer Weise wiederzugeben, wie es dem analogen Film niemals möglich gewesen ist. Auch Rodowick hat dies bemerkt und widmet daher ein ganzes Kapitel einem einzelnen Beispiel dieses Formats: Sokurovs RUSSIAN ARK (Rodowick 2007: 163–174). Mit hohem argumentativem Aufwand versucht Rodowick – letztlich ohne Erfolg, wie ich behaupten würde – dieses für ihn gefährliche Gegenbeispiel zu entschärfen. In RUSSIAN ARK bewegt sich die Kamera in einer mehr als 90 Minuten dauernden Einstellung durch 33 Räume der Eremitage in Sankt Petersburg, die von insgesamt rund 2000 Akteuren bevölkert werden. Auch im Falle dieses Films, für den eigens eine neue, bewegliche und tragbare digitale Aufzeichnungsmöglichkeit mit erweiterter Kapazität entwickelt wurde, hat der technische und planerische Aufwand in der Rezeption des Films eine große Rolle gespielt.4

Rodowick bezeichnet nun RUSSIAN ARK nicht nur als „failed film“ (Rodowick 2007: 164), sondern hält den Film auch für unzutreffend beschrieben, wenn man ihn als kontinuierliche Einstellung charakterisiert, weil es sich im Kern um ein Werk der (verdeckten) Montage handele. Denn die zusammenhängende Einstellung umfasst, so zitiert Rodowick Jens Meure, den Produzenten des Films, „13.000 ‚digital events‘“ (Rodowick 2007: 165), d. h. nachträgliche, in der digitalen Postproduktion bewerkstelligte Manipulationen des ursprünglich aufgenommenen Materials. Diesem Prozess liege eine Separierung von In- und Output zu Grunde, zwischen denen nur noch die Ordnung numerischer Information vermittle, die an Stelle einer physischen Kausalität trete, wie sie für den analogen Film charakteristisch gewesen sei. Dadurch seien die Kräfte der Indexikalität suspendiert, die dem fertigen Film eine intrinsische Beziehung zur vorgängigen Zeit als Dauer gewähren würden. Rodowick gelangt so zu einer ganz anderen Auffassung als Thomas Levin, der in der Auseinandersetzung mit TIMECODE die Überlegung angestellt hat, das in diesem Film angeeignete digitale Überwachungsdispositiv und die daraus resultierende Ästhetik der Echtzeit sei durch eine Aufgabe der räumlichen zu Gunsten einer temporalen Indexikalität geprägt: „The fundamentally indexical rhetoric of cinema’s pre-digital photo-chemical past thus survives in the digital age, albeit now re-cast in the form of the temporal indexicality of the real-time surveillant image“ (Levin 2000: 592). In Rodowicks Augen hingegen prätendiert der Film lediglich eine noch als indexikalisch zu charakterisierende Beziehung zur Zeit, die faktisch durch digitale Prozesse zerstört würde.

Es muss hier nicht entschieden werden, ob in diesem Fall der Film oder die Theorie als ‚gescheitert‘ zu betrachten sind. Die Ausführungen Rodowicks, so fraglich ihre Prämissen (nämlich die Gleichsetzung von Analogizität mit Indexikalität und Dauer) letztlich sind, tragen dazu bei, den ästhetischen Einsatz des One-Take-Films im Kontext des digitalen Kinos zu verorten. Dieser ästhetische Einsatz nimmt noch einmal eine andere Gestalt an, wenn man den One-Take-Film auf Steven Shaviros Theorie der Postkinematografie bezieht, die sich von der Diskussion über Indexikalität und ihren Verlust emanzipiert hat, die den Diskurs über das digitale Kino lange Zeit beherrschte.

IV.

Während der One-Take-Film mit seiner Technik eine Ästhetik der forcierten raumzeitlichen Kontinuität verfolgt, hat Steven Shaviro in seinen Studien zur postkinematografischen Ästhetik diese auf den Begriff der ‚Postcontinuity‘ (Shaviro 2010; Shaviro 2016) gebracht. Der Begriff bezieht sich zunächst auf die Regeln des Continuity-Editing, wie sie für das klassische Hollywoodkino charakteristisch gewesen sind. Shaviro opponiert mit dem Begriff daher zunächst der Auffassung David Bordwells, das digitale und postkinematografische Kino sei allenfalls durch eine ‚Intensivierung‘ der Continuity-Regeln, keineswegs aber durch einen Bruch mit diesen gekennzeichnet (vgl. Bordwell 2002). Zur Stützung seiner Auffassung kann Bordwell darauf verweisen, dass ein Großteil der aktuellen Filme in vielen Szenen immer noch den Normen der Continuity folgt, die im klassischen Hollywoodkino eine Transparenz der filmischen Erzählinstanz im Verhältnis zur Erzählung und damit eine irritationsfreie Wahrnehmung garantiert haben. Dennoch kommt Bordwells Auffassung einer Realitätsverweigerung gleich: die stilistischen und formalen, die ästhetischen und in einem umfassenden Sinne aisthetischen Verschiebungen, die das postkinematografische Kino im Horizont des Digitalen kennzeichnen, geraten unter Bordwells Prämissen nicht in den Blick. Shaviro zielt mit dem Begriff der Postcontinuity zunächst darauf, dass im aktuellen Kino die Regeln des Continuity-Editing zwar nicht gänzlich aufgegeben wurden, allerdings ihre normative, bindende Kraft für die Filmgestaltung verloren haben. Weitergehend aber zielt er, wie etwa an seinen Ausführungen zu Richard Kellys SOUTHLAND TALES (USA 2006) oder Mark Neveldines und Brian Taylors GAMER (USA 2009) deutlich wird (Shaviro 2010: 64–92, 93–130), auf eine Filmästhetik, die jedes Kontinuitätsversprechen aufgegeben hat, um sich mit den fragmentarisierten Erfahrungsweisen der Spätmoderne auf Augenhöhe zu begeben.

Die Postkontinuitäts-Ästhetik des digitalen Kinos bringt Formen hervor, die in radikaler Weise die existenziellen Bedingungen unserer Gegenwart reflektieren: globalisierter Wettbewerb (Bresser-Pereira 2010), Finanzialisierung (Krippner 2005, Vogl 2019), postfordistische Just-in-time-Produktion, kognitiver (Hyper-)Kapitalismus (Moulier-Boutang 2007, Lorey/Neundlinger 2012), ein System ‚flexibler Akkumulation‘ (Harvey 1990), eine Krise der Subjektivität (Lazzarato 2014), Prekarisierung (Butler 2004, Lorey 2012, Marchart 2013, Nachtwey 2016), Mikro-Überwachung (Zuboff 2019) und Plattform-Kapitalismus (Srnicek 2016) bilden den Horizont einer wirklich gegenwärtigen postkinematografischen Filmästhetik. Dieser Wirklichkeit Rechnung zu tragen, ist nach Shaviros Auffassung keine Frage der Geschichten, die erzählt werden, sondern eine Frage der kinematografischen Form.

Nimmt Shaviro unter dem Rubrum der Postkontinuität daher filmische Formen in den Blick, die mit dieser mimetischen Strategie den Versuch der Kartierung der spätmodernen Realität unternehmen, so stellt der One-Take-Film sich mit seinem Versprechen, zumindest für die Dauer eines Films eine unkompromittierte Kontinuität der Erfahrung zu ermöglichen, gegen die Tendenzen des Gegenwartskinos, die in Shaviros angenehm kompromissloser Einschätzung einzig in der Lage sind, unsere medial geprägte, fragmentierte, algorithmische (vgl. Galloway 2006, Colman et al 2018) Gegenwart ästhetisch zu reflektieren. Avancierte Beispiele des postkinematografischen Kinos tragen durch ihre Verweigerung einer geschlossenen und am Ideal der Kontinuität ausgerichteten Filmästhetik der Tatsache Rechnung, dass die digitale Gegenwart weder in den tradierten filmischen Formen mehr reflektiert werden, noch mehr Gegenstand einer zusammenhängenden filmischen Erfahrung sein kann. Aus dieser Perspektive haftet dem One-Take-Film etwas Restauratives an, der gerade durch die Kontinuität von Wahrnehmungserfahrung, die er prätendiert, die Wirklichkeit verfehlt. Ist vor diesem Hintergrund die Form des One-Take-Film noch zu retten?

V.

Diese Frage kann letztlich nicht theoretisch, sondern nur durch die ästhetische Praxis beantwortet werden, die bisher durch die Fixierung auf Fetische wie ‚Nähe‘, ‚Authentizität‘, ‚Entmediatisierung‘ und ‚Echtzeit‘ die Potenziale der Form noch nicht hat zur Entfaltung bringen können. Man kann natürlich BIRDMAN, und damit vielleicht nicht zufällig einem ‚falschen‘ One-Take-Film, attestieren, durch seine Zeit-, Perspektiv-, und Realitätswechsel die Logik der raumzeitlichen Kontinuität zu durchbrechen, die der Form des One Takes derzeit mehr Fessel als Möglichkeit ist. TIMECODE hat das Verführerische der raumzeitlichen Kontinuität durch die Aufteilung der Leinwand konterkariert. Und Rodowick hat gezeigt, in welcher Weise RUSSIAN ARK die vermeintliche Kontinuität auf vielfache Weise technisch subvertiert hat, ohne allerdings den Wert dieser ästhetischen Durchkreuzung zu erkennen. Aber abseits solcher Optionen bleibt die Frage, ob der Form des One-Take-Film selbst, und nicht allein ihrer Subversion, ein spezifisches Ausdruckspotenzial zukommt, das einen nicht allein – und trotz der Abhängigkeit von der jeweils neuesten digitalen Kameratechnologie – restaurativ anmutenden Beitrag zum digitalen Gegenwartskino leisten kann. Eine mögliche Antwort darauf soll hier abschließend mit Blick auf narratologische Implikationen angedeutet werden.

In seinen Studien zum frühen Kino hat André Gaudreault eine Unterscheidung eingeführt, die jedoch für das filmische Medium insgesamt charakteristisch scheint. Gaudreault (2009a, 2009b) postuliert für den Film in Abgrenzung zur Literatur die Anwesenheit zweier Erzählinstanzen, mit denen zwei temporale Modi einhergehen. Die erste wird repräsentiert durch die Instanz der Kamera, die ein Geschehen in der Gegenwart seines Ablaufs präsentiert. Diese Erzählinstanz zeigt etwas; Gaudreault bezeichnet dies daher als ‚monstration‘. Für den Monstrator existiert das Geschehen in der Gegenwart, sein Tempus ist das Präsens. Die zweite Erzählinstanz wird erst durch den Schnitt etabliert. Dies ist ein Eingriff in die Logik des Geschehens, die nur aus einer zeitlich späteren Perspektive heraus möglich ist. Für die Erzählinstanz, die in der Montage, in der nachträglichen Anordnung des präsentischen Materials zum Tragen kommt, befindet sich das Geschehen in der Vergangenheit. Statt sich zwischen Präsens und Präteritum zu entscheiden, wie es die Literatur in der Regel tun muss, sind mit den beiden Erzählinstanzen im Film auch beide Zeitperspektiven simultan präsent. Für den vorliegenden Zusammenhang ist insbesondere von Bedeutung, dass erst mit dem Schnitt eine rückblickende Erzählperspektive in den Film eintritt, die im Erzählfilm üblicherweise in dialektischer Verschränkung mit dem präsentistischen Gestus der Monstration existiert: jeder Schnitt verwandelt das gerade noch Gegenwärtige in ein Vergangenes, um einer neuen Gegenwärtigkeit Platz zu machen.

Der One-Take-Film verzichtet auf die sich durch Schnitt und Montage artikulierende zweite Erzählinstanz. Was er erzählt – was er zeigt –, erzählt er in der Gegenwart der Ereignisse, im fortwährenden Präsens performativer Entfaltung. Darin liegt, nach dem bisher Gesagten, zwar keine Reduktion der Medialität, durchaus aber ein Formverlust, eine Tendenz zum Zerfließen der temporalen Struktur in einer fortwährenden Gegenwart des Ansichtigen, ohne Unterbrechung durch die sinnstiftende Arbeit der Montage. Die Implikationen dessen hat Pier Paolo Pasolini in einem ursprünglich 1967 publizierten Text zum ‚long take‘ angedeutet, der Gaudreaults Unterscheidung bereits vorwegnimmt. In diesem knappen Text geht Pasolini nicht vom Spielfilm aus, sondern von einem dokumentarischen Amateurfilm: dem 8mm-Farbfilm Abraham Zapruders von der Ermordung John F. Kennedys am 22. November 1963. Entlang dieses Beispiels führt Pasolini aus, dass die lange Einstellung im Kern eine subjektive, zumindest eine subjektivierte Einstellung sei, die Sicht eines inkarnierten, physischen Subjekts im zeitlichen Modus des Präsens. Freilich sind die eingangs erwähnten Beispiele von Plansequenzen in Filmen wie TOUCH OF EVIL, THE PLAYER und SNAKE EYES durchweg keine Subjektiven – zumindest keine, die sich einem diegetischen Subjekt zuschreiben ließen. Aber an dieser Stelle muss man Pasolini stärker im Lichte filmphänomenologischer Ansätze (vgl. Sobchack 1992; Morsch 2011) lesen: die Subjektive der langen Einstellung ist nicht die einer filmischen Figur, wohl aber die Perspektive einer verkörperten, von einem konkreten physischen Ort aus wahrnehmenden Instanz, die über die Kamera die Form filmischer Wahrnehmung bestimmt, während die Montage als zweite Erzählinstanz des Films nicht zur Ordnung dieser quasi-menschlichen Wahrnehmung gehört. Entlang dieses Pfades arbeitet Pasolini bereits als grundlegende Unterscheidung heraus, was Gaudreault später als Dichotomie von filmischen Erzählinstanzen schildern wird, und optiert im Rahmen dieser Unterscheidung für die lange Einstellung als Kern – als ‚Substanz‘ – filmischer Ästhetik. Dies geschieht in Formulierungen, die sich wiederum gefährlich nah an die Feier der ungeschnittenen Einstellung als unmittelbarer Ausdruck ungestellter Realität bewegen:

The substance of cinema is therefore an endless long take, as is reality to our senses for as long as we are able to see and feel (a long take that ends with the end of our lives); and this long take is nothing but the reproduction of the language of reality. In other words it is the reproduction of the present. But as soon as montage intervenes, when we pass from cinema to film (they are very different, just as langue is different from parole), the present becomes past: a past that, for cinematographic and not aesthetic reasons, is always in the present mode (that is, it is a historic present). (Pasolini 198: 5, Herv. im Original)

An die Realität schmiegt sich die lange Einstellung an, weil sie deren präsentischen Charakter medial reproduziert. Die einzelne Einstellung ist reine Gegenwart. Erst die Montage trägt einen Vergangenheitsindex in das filmische Material ein (und bringt uns vom ‚Kino‘ zum ‚Film‘, also zu den konkreten historischen Ausdrucksmöglichkeiten des ästhetischen Mediums). Diesen Zusammenhang bezieht Pasolini in der Folge auf die Frage des Sinns, aber zugleich auf das Verhältnis von Leben und Tod:

It is thus absolutely necessary to die, because while living we lack meaning, and the language of our lives (with which we express ourselves and to which we attribute the greatest importance) is untranslatable: a chaos of possibilities, a search for relations among discontinuous meanings. Death performs a lightningquick montage on our lives; that is, it chooses our truly significant moments (no longer changeable by other possible contrary or incoherent moments) and places them in sequence, converting our present, which is infinite, unstable, and uncertain, and thus linguistically indescribable, into a clear, stable, certain, and thus linguistically describable past (precisely in the sphere of a general semiology). It is thanks to death that our lives become expressive. Montage thus accomplishes for the material of film (constituted of fragments, the longest or the shortest, of as many long takes as there are subjectivities) what death accomplishes for life. (Pasolini 1980: 6)

Die Kontinuität langer und längster Einstellungen entspricht der Gegenwart des Lebens – aber so wie das Leben erst durch den Tod Sinn erhält, so das filmische Material durch den Schnitt. Es ist die Plansequenz zu Beginn von Orson Welles TOUCH OF EVIL, die den Zusammenhang von Schnitt und Tod explizit macht: die ungeschnittene Anfangssequenz des Films ist eine Feier des Lebens, der Vergnügung und der Bewegung, und der Schnitt setzt exakt im Moment der Explosion der todbringenden Autobombe ein:

In strukturell ähnlicher Weise beendet auch in PVC-12 das Explodieren der Bombe den Film.

Im Licht von Pasolinis Ausführungen lässt sich der Formverlust des One-Take-Films nun besser erfassen: Es ist das Abbild des Lebens in seiner gelebten, fließenden, fortwährenden Bedeutungslosigkeit, das der Verzicht auf die Montage bewerkstelligt, ein Leben noch ohne Sinn und Bestimmung, die durch den Montageverzicht fortwährend aufgeschoben werden.

Kein Leben ohne Tod, kein Film ohne Schnitt. Auch die längste Einstellung (Schippers VICTORIA prahlt bekanntlich mit einer Laufzeit von rund 140 Minuten) endet mit dem Ende des Films. Der fortwährende Fluss des Lebens im Präsens kann im Film sinnvoll allein vor dem Hintergrund dieses Horizonts, dem unausweichlichen Ende, und im Futur II konzipiert werden: am Ende wird die lange Einstellung eine Bedeutung gehabt haben.

- 1Vgl. das Interview mit Mike Figgis von Tara Veneruso auf Nextwavefilms http://www.nextwavefilms.com/timecode/ (letzter Zugriff: 25.11.2019).

- 2SNAKE EYES: https://vimeo.com/3235512; THE PLAYER: https://vimeo.com/75881931; TOUCH OF EVIL: https://www.youtube.com/watch?v=EhmYY5ZMXOY (letzter Zugriff: 25.11.2019).

- 3Vgl. das Interview mit Mendes auf der Internet Movie Database, „Why ‚1917‘ Had to Be One Shot”, https://www.imdb.com/video/vi3474308889?listId=ls093405086&pf_rd_m=A2FGELUUNOQJNL&pf_rd_p=3f7659b3-abf2-420b-a2e0-149cdddd09da&pf_rd_r=Z2DDYEF4116EQKWGHVJN&pf_rd_s=center-3&pf_rd_t=15021&pf_rd_i=tt8579674&ref_=tt_vd_1917_jkt_sm (letzter Zugriff: 28.2.2020).

- 4Ein Interview mit dem Kameramann Tilman Büttner findet man auf Indiewire (Ross 2002) in einem Artikel, der schon im Titel noch einmal die ‚Unmöglichkeit‘ des Unterfangens hervorhebt: https://www.indiewire.com/2002/11/interview-achieving-the-cinematic-impossible-russian-ark-dp-tilman-buttner-discusses-what-its-l-80105/ (letzter Zugriff: 25.11.2019).

Bakels, Jan-Hendrik (2017) Audiovisuelle Rhythmen. Filmmusik, Bewegungskomposition und die dynamische Affizierung des Zuschauers. Berlin/Boston: de Gruyter.

Biró, Yvette (2008) Turbulence and Flow in Film. The Rhythmic Design. Bloomington: Indiana University Press.

Bordwell, David (2002) Intensified Continuity. Visual Style in Contemporary American Film, in: Film Quarterly, Bd. 55, Nr.3, S. 16–28.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2010) Globalization and Competition. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, Judith (2004) Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso.

Colman, Felicity/Bühlmann, Vera/O’Donnell, Aislinn/van der Tuin, Iris (2018) Ethics of Coding: A Report on the Algorithmic Condition [EoC]. H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies. Brussels: European Commission, https://cordis.europa.eu/project/rcn/207025_en.html.

Galloway, Alexander R. (2006) Gaming. Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

Gaudreault, André (2009a) American Cinema 1890–1909: Themes and Variations. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Gaudreault, André (2009b) From Plato to Lumière: Narration and Monstration in Literature and Cinema. Toronto: University of Toronto Press.

Harvey, David (1990) The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge/Oxford: Blackwell.

Krippner, Greta R. (2005) The Financialization of the American Economy. In: Socio-Economic Review, Bd.3, Nr.2, S. 173–208.

Lazzarato, Maurizio (2014) Signs and Machines. Capitalism and the Production of Subjectivity. Cambridge, MA/London: MIT Press.

Levin, Thomas Y. (2000) Rhetoric of the Temporal Index: Surveillant Narration and the Cinema of “Real Time”, in: Levin, Thomas Y./Frohne, Ursula/Weibel, Peter (Hg.) CTRL [Space]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, Cambridge, MA: MIT Press, S. 578–593.

Lorey, Isabell (2012) Die Regierung der Prekären. Wien: Turia+Kant.

Lorey, Isabell/Neundlinger, Klaus (Hg.) (2012) Kognitiver Kapitalismus. Wien: Turia+Kant.

Marchart, Oliver (Hg.) (2013) Facetten der Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Verhältnisse. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Prekarisierung von Arbeit und Leben. Bielefeld: transcript.

Morsch, Thomas (2011) Medienästhetik des Films. Verkörperte Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung im Kino. München/Paderborn: Fink.

Moulier Boutang, Yann (2007) Le Capitalisme cognitif: la nouvelle grande transformation. Paris: Éditions Amsterdam.

Nachtwey, Oliver (2016) Die Abstiegsgesellschaft: Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin: Suhrkamp.

Pasolini, Pier Paolo (1980) Observations on the Long Take, in: October, Nr. 13, S. 3–6.

Prince, Stephen (1996) True Lies. Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory, in: Film Quarterly, Bd. 49, Nr. 3, S. 27–37.

Rodowick, David N. (2007) The Virtual Life of Film. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.

Ross, Matthew (2002) INTERVIEW: Achieving the Cinematic Impossible; "Russian Ark" DP Tilman Buttner Discusses What It's Like To Make History, in: Indiewire, 26.11.2002, https://www.indiewire.com/2002/11/interview-achieving-the-cinematic-impossible-russian-ark-dp-tilman-buttner-discusses-what-its-l-80105/ (abgerufen am 25.11.2019).

Shaviro, Steven (2010) Post Cinematic Affect. Winchester, Washington: Zero Books.

Shaviro, Steven (2016) Post-Continuity: An Introduction, in: Denson, Shane/Leyda, Julia (Hg.) Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film, Falmer: REFRAME, S. 51–64.

Sobchack, Vivian (1992) The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Srnicek, Nick (2016) Platform Capitalism. Cambridge/Malden: Polity.

Veneruso, Tara (2000) An Interview with Mike Figgis, Director of “Time Code” [sic!]. http://www.nextwavefilms.com/timecode/ (abgerufen am 25.11.2019).

Vogl, Joseph (Hg.) (2019) Das Finanzregime. Freiburg: Karl Alber.

Zuboff, Shoshana (2019) The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for the Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs.