Ästhetik der Kriegerin im zeitgenössischen Film

Ästhetik der Kriegerin im zeitgenössischen Film

"Müssen wir schon wieder kämpfen?!" fragt Catwoman (Michelle Pfeiffer) ihr Gegenüber Batman (Michael Keaton) im Film BATMAN RETURNS (UK / USA, 1992), während sie ihre Zunge genussvoll über die Lippen des unter ihr Liegenden gleiten lässt. Und schon explodiert alles um sie herum, der gerade noch vor sich hin tingelnde Maskenball löst sich in Farbnebel auf, das Filmbild verliert an Tiefenschärfe, wird neblig abstrakt und afigurativ. Catwoman und Batman sind der Sichtbarkeit entzogen, verloren auch füreinander und suchen sich erneut in ihrer gewohnten duellhaften Begegnungsform.

Dieser Umschlag von figurativer Bildgestaltung zu figuralen Bildfolgen gehört zu jener filmischen Ästhetik, die hier versuchsweise als die der Kriegerin bezeichnen werden soll. Denn diese neue Ästhetik lebt von ungewöhnlichen weiblichen Protagonisten, die sich in kein traditionelles Bild von Weiblichkeit einfügen, sondern durch neue, nicht nur geschlechtlich uneindeutige Existenzweisen charakterisiert sind. Als zarte, erotische und zugleich schlagkräftige Wesen inkarnieren sie das Humanum als grenzwertige Daseinsweise und unterhalten eine Nähe zu anderem, zu Tierischem, Viralem, Alienhaftem und neuerdings auch Technologischem. Für dieses Außen bekunden sie eine besondere Anteilnahme, gehen mit ihm neuartige Kombinationen, "widernatürliche Anteilnahmen" und Brechungen ein, so dass von "dividuellen" Figuren gesprochen werden muss.

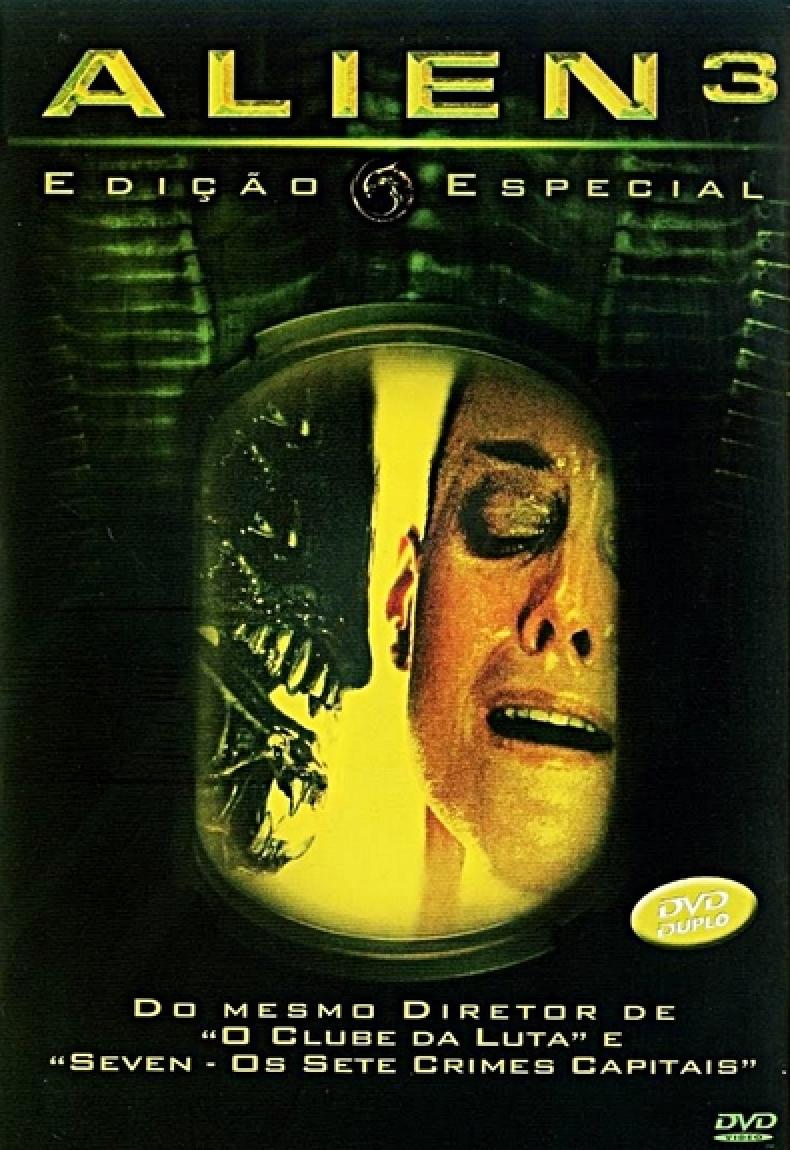

Das älteste Ansteckungsverhältnis, jenes zum Tierischen, wie es sich bereits im Namen CATWOMAN (USA 2004) verrät, wurde in der Gegenwart dank biotechnologischer und genmanipulatorischer Fragestellungen abgewandelt und zugespitzt: Was bis dato als Spaltung, als schizophrene Existenzweise, verstanden wurde und nach Thomas Koebner "den Zusammenprall zwischen domestizierender Kultur und wilder Natur zu veranschaulichen" (Koebner 2004: 29–44) suchte, nimmt nun neue, vermehrte Brechungs- und auch Vermischungsformen an, multipliziert sich zu weiteren Alterationen oder geht teilweise in die heimtückischste aller Alterationen über, in die der Reproduktion des Selben, den Klon. Als mehrfach Alterierte oder Klons ihrer selbst erweisen sich die Protagonistinnen als besonders leistungsfähige, ethisch motivierte und vor allem – was hier interessiert – filmkompatible Figuren. Solitär und zölibatär, undurchschaubar, aber alles durchschauend, distanziert, aber jederzeit einsatzbereit, hochdynamisch und dabei kontemplativ, verdoppeln sie das souveräne Kameraauge, treiben die Narration in ihrer kämpferischen Dynamik voran und unterstellen den Film den verschiedenen Aspekten ihrer Junggesellinnenexistenz. Dazu gehört, dass ihre besondere Nähe zum anderen neue, teilweise ambivalente Affektartikulationen eröffnet, die jene von Furcht und Schrecken des klassischen Dramas unterlaufen. Ripley, die Protagonistin der ALIEN-Serie (USA 1979 - 2017), welche menschliche und tierische Anteile hat, zu ihrem eigenen Klon wird, besondere Beziehungen zu Menschen, Tieren und Robotern unterhält und darin beispielgebend für die nachfolgenden Kriegerinnen geworden ist, ist das herausragendste Beispiel dieses neuen Frauentyps, der auch noch die filmische Dramaturgie modifiziert und den Film zur Serialisierung zwingt.

Allerdings kann das Ursache-Wirkungs-Verhältnis nicht nur in diese Richtung gelesen werden. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass die Protagonistinnen ihrerseits vom Medium hervorgebracht werden, Effekte des Filmischen, insbesondere der neuen digitalen Produktionsmöglichkeiten sind. Eine wechselseitige Hervorbringung und Durchdringung der beiden Seiten muss angenommen werden, welche Fragen nach Anfang und Erstursache unbeantwortbar werden lassen. Aufgrund dieser wechselseitigen Bedingungsverhältnisse kommen den Protagonistinnen und Filmen ähnliche Züge zu, welche, zusammengefasst, folgende sind:

1. Erhöhte Dynamik: Die besondere, raubtierhafte Beweglichkeit der Protagonistin kommt dem – auch digital bedingten – filmischen Wunsch nach Tempoerhöhung in den simulierten Filmräumen und nach anderen formalen Raumauflösungen entgegen. Der dynamische und teilweise übermenschliche Einsatz der Protagonistin treibt das Bewegungsbild und seine figurative Ökonomie von Akteuren, Milieus und Handlungsschemata zu beschleunigten Abläufen, einstellungsinterner Dynamisierung, zu erhöhter und gewagterer Kamerabewegung, häufig konstruktiv-sprunghaften Anschlüssen und zu gelegentlich abstrakten Bildauflösungen in "figuraler" Montage, wie Nicole Brenez (Brenez 1998) die montagebedingte Modifikation der wiedergegebenen Figurationen hin zur Profilierung anderer, unter Umständen abstrakter Figuren, nennt. Mit Deleuze und dessen Lektüre der Gemälde von Francis Bacon (vgl. Deleuze 1993) sieht sie in gewissen Filmsequenzen Entfigurierungsvorgänge am Werk, die innerhalb der figürlichen Abbildungen anderes hervortreten lassen: nicht-anthropomorphe Züge, graphische Kompositionen, die "abstrakte Linie" der Zeit, energetische Essenzen, die sich in figurale Gegebenheitsweisen übersetzen und das Bewegungsbild in Richtung Zeitbild modifizieren.

2. Brechungen und Hybridisierungen kennzeichnen sowohl die Protagonistinnen wie die Filme selbst: Zu beobachten sind auf beiden Seiten sowohl nebeneinander bestehende Heterogenitäten wie auch Pfropfungen, die neue, unbekannte Figuren generieren. Während Catwoman eher den unvermittelten Wechsel ihrer Doppelnatur lebt, stellt Ripley, Mutter des Alien und selbst Klon, eine vielfach Hybride dar. Analoge Bilder wechseln mit digitalen, ebenso wie es digitale Nachbearbeitungen und Hybridisierungen analoger Bilder gibt. Der damit einhergehende verstärkte Wandlungssprozess, der zu immer neuen metonymischen Verhältnissen und Metamorphosen führt, eignet den Protagonistinnen wie den Filmen. Tendenziell treiben sie ihre interne Wiederholung und Variation so weit, dass sie sich nicht nur selbst serialisieren und in ihren Sequels überbieten, sondern auch andere Filme in ihrem Maximierungszwang herausfordern, aufgreifen und variieren, so dass ein imaginäres Feld einerseits horizontaler Modulationen gewisser Figuren, Motive und filmischer Auflösungen, andererseits vertikaler filmischer Hochleistungsschau entsteht.

3. Diese Tendenz zu Brechung und Hybridisierung gründet nicht zuletzt auf inhaltlich plausibilisierten genmanipulatorischen Lebensverlängerungen und deren Verwischung der Grenze von Leben und Tod. Bereits die Catwomen sind besonders filmgerecht aufgrund ihrer erhöhten Vitalität, der sieben Katzenleben, was dramaturgische Formen der Wiederkehr erlaubt und sie in die Nähe zu Untoten und Zombis rückt. Serientauglich wird die übermenschliche Lebensdauer der geklonten Figuren Ripley und Species, deren Körper für genmanipulatorische, aber auch xeno- und gendertheoretische Problematisierungen herhalten müssen und mit jedem Sequel zugespitzt werden. Als inkarnierte Prinzipien der Potenzierung und Hybridisierung treiben sie auch ihre Filmkörper innerhalb der filmischen Verteilungskämpfe maximal voran, insofern sie einerseits durch Serialisierung das imaginäre Film besetzen, andererseits zwischen den ALIEN- und SPECIES-Serien (USA 1995 - 2007) ein Feld von Resonanz- und Spiegeleffekten eröffnen, auf welchem sich weitere Kriegerinnenfilme ansiedeln und die visuellen und narrativen Dividuierungen vervielfachen können.

Diese verschiedenen Veränderungen treiben nicht nur den vormals konventionellen Filmtyp, der aufgrund seiner Handlungsorientierung, seiner Unterordnung unter die Erzählung und seinem prinzipiell nicht-prononcierten Bilderdiskurs einem klassischen Continuity Editing untersteht, in Ansätzen aus seiner Bewegungsbildlichkeit hinaus. Aber vor allem wird das Kriegerische dieser Frauen zum genetischen Prinzip des filmischen Imaginären und des gesamten medialen Feldes selbst, welches sich im Kampf um imaginäre Statthalterschaft in ein kriegsanaloges Schlachtfeld transformiert. Kriegsanalog schon deshalb, weil das Imaginäre der zeitgenössischen Großfilme immer mehr dem Imaginären des – zum Teil noch konventionellen – Krieges entnommen ist: Techniken des Schießens, des körperlichen Kampfes, der Kontrolle des Feldes durch symbolische Besetzung und Verteidigung des Terrains herrschen vor – das verbindet diese Frauenkörper mit ihren männlichen Pendants; der immer häufigere innerdiegetische Rückgriff auf visuell-elektronische Waffen findet eine Parallele in der allgemeinen Annäherung von Realität und elektronischer Simulation, wie von Virilio und Baudrillard konstatiert und beklagt. Dazu kommt die innerdiegetisch gesteigerte Vernichtung und bildliche Auslöschung des anderen, der im Sinne der interfilmischen Überbietung in allen nur erdenklichen monströsen Figuren und Tier-Maschinen-Hybriden ausgeformt wird. Diese Vernichtung des anderen kann als Spiegelbild der interfilmischen Blendungs- und Vernichtungsstrategien gelesen werden; in ihnen stellt sich der Filmmarkt als kriegsähnlicher zur Schau. Das Publikum wird dabei ebenfalls zum Gefangenen dieser Kriegslogik: Während seine Parteinahme durch die Wiedererkennungsgarantie und das Lustversprechen, das die Sequels bieten, erködert wird, degradiert man seinen Körper, analog zu jenem der Kriegerinnen, im verschärften visuellen und auditiven Beschuss zum Opfer des kinematographischen Prozesses.

Dieses Prinzip von Wiederholung und Potenzierung ist jenes von mir als Ästhetik der Kriegerin bezeichnete Prinzip, da es zu seiner Realisierung des neuen Frauentyps bedarf. Die Existenzweise solch ehemaliger Comicfiguren wie Catwoman ist bereits innerdiegetisch von Taktiken unberechenbaren Verschwindens und Wiederauftauchens bestimmt, lässt sie in unterschiedlicher Inkarnation die Filmgeschichte durchlaufen und den Katzenfilm zu einer Art Genre mutieren. Als Figur, die bereits den medialen Wechsel vom Comic zum Film hinter sich hat, wird sie zum Vorbild für die neuen Kriegerinnen, die intrafilmische Überbietungen zu erbringen wie interfilmische Wettkämpfe zu bestehen haben. Deren gemischte Natur, die durch die Hybridisierung des analogen Bildes durch das digitale vorangetrieben wird, führt auch zu visuellen Schaukämpfen, umso mehr, wenn die Filme von Klonierungsprozessen ausgehen und sich in der Monstervervielfältigung, in der visuellen Performanz der Aliens, auszustechen trachten.

In Kampf und Kriegsführung, ihrer "natürlichen" Daseinsweise, dienen die "Popcorn"-Helden mithin dem Leistungs- und Überbietungswettbewerb auf dem audiovisuellen Feld. Als übermenschliche Agenten treiben sie die Handlung ins Spektakuläre und verleihen ihr eine apersonale Dimension; als vielseitig affizierte Wesen ermöglichen sie die Darstellung neuer horizontaler Allianzen, ein Wuchern der Narration auf Nebenschauplätzen und erzwingen neue Bildqualitäten. Zwischen Individuation und Dividualität changierend, inkarnieren sie aber vor allem den aktuellen Status des Films, insofern dieser selbst Singularität und Serialität, analoges Original und digitale Simulation, zwittrige Kombinatorik des Einzelfilms, potenzierte Brechung im Sequel und fortgesetzte Modulation mit verwandten Filmen zu kombinieren sucht. Für die dividuelle Natur dieses Filmtyps sind sie die verkörperte und überschaubare Fassung und fungieren als deren Legitimation. Ihre morphogene Existenzweise lässt sie insgesamt zum Scharnier, zum Interface der interfilmischen Varianten werden und verführt nicht zuletzt zum intermedialen Wechsel, zur durchgängigen Animierung der Figur wie im Film FINAL FANTASY (USA / JAPAN 2001).

Innerhalb des audiovisuellen Kriegsschauplatzes übernehmen die Kämpferinnen mithin strategische Funktion. Diese beschränkt sich längst nicht mehr auf ihren vom feministischen Diskurs beklagten Fetischcharakter als Objekt männlicher Schaulust. Obwohl sie auch selbstgefällig als Spektakel Frau und dank der zusätzlichen Aspekte als umso abgründigeres Mysterium glänzen, ihre weiblich-alterierten Attribute in unterschiedlicher Dosierung als innerdiegetisches Kampfmittel, aber auch als Publikumslockmittel einsetzen, dabei neue Emanzipationsbilder bieten, treiben sie jenseits dessen die Dynamik des medialen Kriegsgeschehens hervor. Ihre Kriegstauglichkeit, deren Voraussetzung ihre erhöhte Wandlungsfähigkeit und ihre weiblich bedingte Affizierungspotenz sind, liegt nicht zuletzt im von ihnen maximal verkörperten Prokreations- und Vernichtungsprinzip. Als solches geben sie das figurale Double des Werdens und Vergehens des einzelnen Films wie des Zwangs zu fortgesetzter filmischer Neuproduktion ab. Und in ihrer schwesterlichen Verwandtschaft ermöglichen sie gleitende Übergänge zwischen CATWOMAN, ALIEN-Ripley, SPECIES und LARA CROFT (USA / GB / JAPAN / DEUTSCHLAND 2001) unter Einschluss anderer Frauengestalten wie jener aus TIGER AND DRAGON (TAWIAN / HONG KONG / USA / CHINA 2000), aus RESIDENT EVIL (GB / DEUTSCHLAND / FRANKREICH / USA 2002) oder KILL BILL (USA 2003). Sie agieren damit horizontal und vertikal zugleich: Als dividuelle Figurenvariationen treiben sie die Modulationen der Filmzeichen im audiovisuellen Feld voran; gleichzeitig verschärfen sie die Modi der Kriegsaustragung, jagen die Leistungsschau ins Vertikale und verkörpern das interfilmische Blendungs- und Vernichtungsprinzip.

1. Katzenfrau

Die älteste Ausprägung des zeitgenössischen Kriegerinnentypus ist die Katzenfrau. Trotz ihrer Doppelnatur und ihres dadurch erhöhten Kampfvermögens, ihrer Raubtiereleganz und ihres triebhaft-erotischen Flairs, erscheint Catwoman in ihren verschiedenen filmischen Daseinsweisen nicht als glückliche Kämpferinnennatur. Da ihr das Tier-Werden aufgezwungen wird, sie nicht versteht, warum sie sich verwandeln muss noch wodurch diese Verwandlung ausgelöst wird, bleibt ihr ihre tierische Seite selbst fremd. Sie mutiert zum Zwitter in todesähnlichen Zuständen und komatösen Blackouts. Zunächst lässt nur ein kleines Wundmal auf ihrer Stirn, ihr selbst unsichtbar, die Verwandlung augenfällig werden. Nur mühsam findet sie in diese wiederkehrende triebgesteuerte Transformation ihres Wesens hinein, ihre Doppelnatur verschmilzt nicht zu einer einzigen, weshalb sie im engeren Sinn nicht als Hybrid bezeichnet werden kann. In BATMAN RETURNSturns nimmt Catwoman Batmans Angebot, sich mit ihm dauerhaft zu verbinden, da sie "gleich seien in ihrer Gespaltenheit", trotz der Aussicht auf eine gewisse emotionale Beruhigung nicht an: "Ich kann ja nicht mal mit mir selber leben. Wie also mit dir? Nein, ein Happy End ist für einen wie uns nicht drin".

Damit gibt sie selbst ihrer früheren Bitte an Batman, ihr zu zeigen, wer die Frau sei, die hinter der Katzenmaske steckt, nicht nach. Allerdings bekennt sie sich nach und nach zu ihrer Selbstfremdheit und schizoiden Existenzweise und kämpft dann als vormalige Assistentin eines Großunternehmers, der sie aufgrund einer Mitwisserschaft zu töten versucht hat, umso unerbittlicher gegen dessen korrupte Machenschaften. Als neu geborene Katze verfügt sie nun über mindestens sieben Leben, überlebt Mordanschläge und gibt sich als nahezu Untote zu erkennen, die ihre Leben niemals zu Ende aufs Spiel setzen – und damit den Film niemals zu Ende bringen – kann.

Während Batman auf seinem Schloss, mit Panzerwagen und Waffenarsenal einen kalkuliert-kühlen Kampf samt Butler gegen die städtische Mafia und ihre Heuchler führt, kämpft Catwoman auch gegen sich selbst. Ihr Verhältnis zu Batman bleibt ambivalent, wechselt zwischen Schnurren, Schmusen und ihm die Krallen ins Fleisch Drücken rapide und scheinbar unmotiviert hin und her. "Ich bin unberechenbar", ruft sie ihm zu, schlägt ihn und fängt ihn zugleich. Bald verweist sie auf ihre weibliche Schwäche, um, wenn sich Batman ihr mitfühlend zuneigt, nur umso heimtückischer zuzuschlagen. Bald ist sie "überkandidelte Emanzipationszicke", bald katzenhaft-erotische Verführerin, bald peitschenknallende Domina. Im schwarzen Lederkostüm bewegt sie sich akrobatisch geschmeidig, fast flüssig wie T 1000 aus TERMINATOR (GB / USA 1984), weint zwischendurch und zeigt ihr Leiden in tiefen Augenringen an. So erscheint ihre Kämpferinnenexistenz als unfreiwillige Doppelnatur aus Selbem und anderem, die eine unbestimmte Lebensverlängerung in triebhafter Verwandlung bedeutet – und, ins Positive gewendet, zum Emanzipationsmodell der 90er Jahre und der Gegenwart avanciert. Aus der Zwitterexistenz jenseits von Gut und Böse, aber vor allem jenseits von Leben und Tod, lässt sich ein attraktives Heldinnenleben schlagen, lassen sich neue weibliche Tugenden gewinnen, die als Unberechenbarkeit, Schläue, Kampfbereitschaft, Wendigkeit, interessengeleiteter Einsatz nun als mit dem Femininen vereinbar sind.

Seltsamerweise nutzt weder dieser Film noch seine neueste Variante CATWOMAN das digitale Morphing für die Verwandlung des weiblichen Gesichts ins tierische. Ihr Auftritt als Tierwesen ist durch Schnitte von jenen ihrer Menschennatur geschieden. Die Verwandlung der Pfeifferschen Catwoman zeichnet sich im Verlust an zivilisatorischem Verhalten an: Beim Trinken lässt sie Milch auf den Boden schwappen; sie zerreißt ihre Stofftiere usf. Ihr Katzendasein, ihr Springen und Klettern über Dächer, wird dagegen digital realisiert. Das gilt auch für Pitofs CATWOMAN, die vermutlich deshalb so häufig auf dem Catwalk auftritt, um ihre zahlreichen digitalisierten Erscheinungsweisen als springende und kämpfende Katzenfrau auszubalancieren.

Paul Schrader beklagt in seinen Kommentaren zu seinem Film CAT PEOPLE (USA, 1981), dass er 1981 noch nicht über digitale Morphing-Möglichkeiten verfügt habe und das Tier-Werden, wie es gegen Ende des Films durch eine Reihe von Überblendungen als graduelle Verwandlung von Irenas (Nastassia Kinskis) Gesicht in das eines echten Leoparden vorgeführt wird, mit Spezialeffekten und Schnitttechniken habe herbeiführen müssen. Im Vergleich seiner Wiedergabe des Tier-Werdens mit den zeitgenössischen verrät sich auch der Unterschied zwischen dem Frauenbild der 80er Jahre und jenem der Gegenwart: Während in den 80ern die unzähmbare Natur der Frau in schauspielerischer Andeutung suggeriert und in einer Schlussszene als triebhafte Fremdheit bildlich eingelöst wurde, wird diese Fremdheit in der Heutzeit – aufgrund medialer Kompatibilität – in figürlicher Manifestation, aggressivem Spiel und medialer Verwandlung affirmativ ausagiert.

In Schraders Filmvorlage, Jacques Tourneurs CAT PEOPLE (USA, 1943), einem Schwarzweiß-Film in der Noir-Tradition, gibt es keine Verwandlungsinszenierung der Frau zum Tier. Nur ein einziges Mal werden die Traumgesichte der Protagonistin (Simone Simon) in Überblendungen als in den Bildvordergrund laufende echte Panther wiedergegeben. Auch hier wird das Tier-Werden der Frau erst am Filmende realisiert, davor allerdings wiederholt suggeriert: Wie Schraders Irena hält sie sich vorzugsweise vor dem Raubtiergehege eines Zoos auf und bekundet im Zeichnen von Raubtieren ihre Neigung zu diesen. Schraders Film deutet im Schnitt-Gegenschnitt-Verfahren zwischen den Augen einer Raubkatze und jenen von Irena heftige Affinitäten an. Tourneurs Catwoman dagegen schließt mit einem Panther einen mephistophelischen Bund, der später zu dessen Freilassung führt. Ihre Pathologie wird mit einer moralischen Aberration verbunden, gemäß dem Spruch: "Manch einer fühlt den psychischen Drang in sich, das Böse in der Welt zu mehren". Aufgrund ihres selbst auferlegten "Vermeidungs-Fluchs" (Koebner 2004: 35) wird die Präsenz ihrer unzähmbaren Natur vor allem indirekt, durch Knurren und Tierschatten, zerrissene Stoffe und nur einen einzigen Auftritt als Panther1 evoziert. Das Mienenspiel von Schraders Irena dagegen vertiert bereits bei ihrer Annäherung an den Raubtierkäfig; nach dem Geschlechtsakt verwandelt sie sich Schnitt für Schnitt in einen Panther, bis ein solcher neben dem Mann, einem Zoowärter, im Bett liegt, dabei allerdings menschlich reagiert. Beide Protagonistinnen werden als erblich vorbelastet charakterisiert2, beiden wird die Katzenexistenz als Fluch und unheilbare Triebhaftigkeit attestiert.

Die neueste Variante, CATWOMAN Pitof, bringt hingegen digitale Möglichkeiten zum Einsatz, um der Katzenfrau höchste Sprungkraft und Wendigkeit, Eleganz und Charme zugleich zu verleihen. Während Catwoman Patience (Halle Bery) anfangs eine romantisch verspielte Malerin und Designerin ist, deren Lockengekringel an Botticellis Venus und deren, um mit Aby Warburg zu sprechen, einzig "bewegtes Beiwerk" (Vgl. Warburg 1979: 11-63) erinnert, weshalb der Film eine gemächliche Gangart vorlegt, wird sie im Mutationsmoment in eine apokalyptische Landschaft versetzt und als katzenhaftes und bewegungssüchtiges Luxusgeschöpf wiedergeboren. Der Vorspann konstruiert bereits eine Genealogie der Katzengöttin seit den alten Ägyptern in renaissanceartig stilisierten Bildern, weshalb die Mutation nun in einem satten goldgrünen Ambiente durch den Blick und Hauch einer "Tempelkatze" erfolgt. Formal kündigt sie sich in einer Großaufnahme von Patiences Pupille und in deren Verschmälerung zum Raubkatzenauge an.

Im Übrigen lehnt sich die narrative Struktur an die in Hollywood geläufige zyklische Dramaturgie an: Nach seinem auratisierenden Vorspann beginnt der Film mit der paradoxen, spannungssteigernden Aussage in Patiences Off-Stimme: "Alles begann an dem Tag, an dem ich starb". Der erste Teil ist denn auch die Darlegung dieser Paradoxie: Patience, die als Designerin in einer Kosmetikfirma arbeitet, wird von Angestellten des Unternehmens umgebracht, als sie hinter die gesundheitsschädigenden Folgen einer neuen Kosmetikproduktion kommt. Die Jagd nach ihr durch die Abwasserrohre des Unternehmens wird als farblich überhöhte Sequenz samt einem dicken, in der Luft stehenden Abwasserstrahl surreal nahegebracht. Ihre Erweckung auf einer Abfalldeponie zu neuem tierischen Leben und ihre befremdliche Selbstbegegnung in der eigenen Wohnung löst sich erst allmählich, nach zaghaften Sprüngen durch die Wohnung, in der Erkenntnis ihres tiefgreifenden Wandels ein. Eine Katzenesoterikerin findet dafür die emanzipatorische Formel:

"Du gehörst zu jenen, die sich kein Gesetz aufzwingen lassen, die leidenschaftlicher, unabhängiger, intensiver leben als andere".

Im zweiten Teil sucht der Film eben dies unter Beweis zu stellen, beschleunigt seine Kamerabewegung zu steilen Flügen durch die Stadt, verwandelt den Gang der Protagonistin in einen bunten Lichterstrom. Die Kamera folgt lustvoll der Katzenfrau, die nun mit Maske und schwarzem Lederkostüm leichtfüßig auf den Gesimsen hoher Räume hin und her springt. In flotten Schnittfolgen wechselnder Einstellungsgrößen aus gewagten Blickwinkeln gibt der Film ihre Sprünge über die Hausdächer, ihre vertikalen Stürze die Hauswände hinab, ihr sanftes Abfedern auf dem Boden wieder und verleiht sich dabei selbst einen geschmeidigen bis rasanten Rhythmus. Er findet Orte, an welchen er ihre neue Existenzweise besonders gut zur Wirkung bringen kann: In einer Diskothek lässt er sie ihre erste Dominanummer unter flackerndem Stroboskoplicht entfalten, später auf der Hinterbühne eines Theaters zwischen den Zügen und Seilen hin und her springen. In fetischisierenden Nahaufnahmen stellt er ihre Partialobjekte, ihre prallen und glänzenden Körperteile aus.

Damit gibt sie einen völlig anderen Kriegerinnentypus als die Pfeiffer-Figur ab: Weder leckt sie sich selbstheilend die Pfoten noch weist sie einen Ausdruck von Angst ob ihrer Selbstgefährdung auf. Von ihrem anfänglichen Lockengekringel darf nichts ins Tierische übergehen: Tier-Werden bedeutet in dieser schnellschnittigen Montage nicht personale Entgrenzung wie bei Ripley, sondern kostümgestützte personale Konturierung und gleichzeitig sprunghafte Zerstückelung. Wenn Catwoman zum Rachefeldzug gegen ihre Mörder in erotisch aggressiver, häufig in Untersicht aufgenommener Dominastatur antritt und sie mit funkelnden Krallen und harten Peitschenhieben erledigt, verwandelt die Montage den Auftritt der Figur in einen figuralen Akt. In Naheinstellungen zerlegt sie den Katzenkörper, so dass das Zerstückeln des Gegners als montierte Tierkörperpartialisierung erscheint. Ihr Tier-Werden dient hier – im Gegensatz zur ALIEN-Serie – keiner Affektion für ein Außen, sondern ausschließlich Vernichtungs- und Distanzierungsakten, vor allem aber der Leistungsschau von Kameraakrobatik, surreal-farbkräftiger Bildbearbeitung, raffinierter Montage, glatter Personenzeichnung und hygienischem Setdesign.

Im Vergleich zu Tim Burtons Märchenatmosphäre mit Weihnachtsbaumanheimelung herrscht hier ein kaltes Glashausambiente mit kosmetisch designten Marmorfiguren (Sharon Stone) vor. Und obwohl den Höhepunkt des Katzenfraueinsatzes der Kampf gegen diese weibliche Skulptur abgibt, treten sich in der Glaskuppel vor funkelnder Wolkenkratzerkulisse nur zwei Hochleistungssportlerinnen gegenüber, denen kein Mitempfinden füreinander entsteht. Als die Figur der Stone schließlich besiegt wird, in die Tiefe stürzt und auf einem Glasdach landet, zerspringt nicht nur dieses, sondern auch ihre wachsfarbene Marmorhaut.

Was Catwoman an physischem Einsatz bietet, büßt sie an figürlicher Vieldeutigkeit ein: Zu sehr ist sie nach Kriterien der Glätte geformt, zu sehr glänzt ihr Outfit und jenes des Films, so dass die Aussage ihres Begleiters: "Sie sind anders, was Besonderes, das gefällt mir", bald keinen Spiegel mehr hat. Mit der alleinigen Betonung ihrer körperlichen Gewandtheit mutiert sie zu einer unzugänglichen Egomanin, die lernt, ihre Doppelnatur zu integrieren und dabei alle Anteilnahme für andere hinter sich lässt. Sie entscheidet sich für eine ungebändigte Existenz ohne Begleiter und stakst hochhakig auf die Mondscheibe zu. Implizit kündigt sie aber auch die Fortsetzung ihrer Raubzüge an, da eine solche wie sie, undomestizierbar und frei, mit dem filmischen Bewegungsbild verwachsen, im Film kein Ende mehr finden kann.

2. Alien-Mutter

Den radikalsten zeitgenössischen Kriegerinnentyp bietet jene Heldin, die sich im Kampf mit außerirdischer und molekularer Materie, deren Verhalten jenem von Viren ähnelt, nun schon vier Sequels lang herumschlagen muss. Die mit außerirdischen ALIEN(s) kämpfende Kriegerin Ripley (Sigourney Weaver), zunächst Menschenfrau, später alterierte und geklonte Spezies, findet wie keine andere Fortsetzung in verwandten Frauenfiguren. In der vierten Folge, in ALIEN: RESURRECTION (USA, 1997), wird sie zu einem potenzierten Hybrid, insofern ihre alienierte Menschennatur neu geklont wird, sie als Mutter des Alien und Klon ihrer selbst die Generationenfolge und Geschlechterpositionen verschiebt. Als solchermaßen Alterierte erwirkt sie eine vielfache Verunsicherung binärer Unterscheidungen, führt ambivalente Affekte gegenüber den anderen in den Filmtyp ein und wird damit zur differentiellsten Ausprägung der Kriegerin. Sie bekämpft nicht nur – nach herkömmlichem Modell – das andere in seiner ungezügelten Fortpflanzung, das sich des menschlichen Körpers als Wirt bedient und das Überleben der Menschheit bedroht. Da sie als Wirtin eines Alien geklont wird, entwickelt sie – erstmalig für die Filmserie selbst – nicht nur eine übermenschlich starke Physis, sondern mütterliche Zuneigung zum anderen, erweist sich als durch "widernatürliche Anteilnahme" (Deleuze) mit ihm verbunden und zerstört nur unfreiwillig ihre Brut. Tiernah erschnüffelt sie ihr Baby und bettet sich liebkosend in dessen Masse zurück, sie schützt schwache Wesen wie das Mädchen Nut, das sie aus einem Alienkokon befreit und um dessen Überleben sie kämpft. Dagegen tötet sie phallische Monster, bekämpft zynische Genforscher und löscht ihre eigene Erscheinung in weiteren Klonen aus. Als Kriegerin, die sich zu Gunsten der Errettung der Erde selbst opfern möchte, inkarniert sie ein allgemeines Lebens- und Schutzprinzip, das auch die Verlängerung des Films mit seinem Körper gewährleistet. Darin entfaltet sie sich zu einem filmkompatiblen Unschärfeprinzip, das dem Horrorgenre eine neue, unbestimmte Tonalität verleiht.

Indem Ripley als Alterierte und zombieähnliche Natur alle Kreatur überlebt, trägt sie nicht nur Sedimente früherer Sequels weiter, sondern garantiert die Fortsetzung der Serie. Als reines Reproduziertes ist sie zugleich reine Produktion. Und wie sie die Narration zeitlich vorantreibt, erzeugt sie auch Haltepunkte in ihr: Wenn sie sich in den Körper der Alienkönigin legt, bringt sie die Erzählung zum Innehalten und verleiht dem Film in dieser zeitlichen Unbestimmtheit einen neuen Affekt, eine ambivalente Haltung zum anderen. Neben Horror und Schrecken bekundet der Film dann Mitempfinden mit der Kreatur, Anteilnahme mit sich selbst als anderem, mithin eine Art Selbstaffektion.

Die entsprechende Filmsequenz kennt keine Tiefenschärfe und Perspektive, tendiert zur planen, abstrakten Fläche und bindet an den Vorspann zurück, in dem bildlich bereits Alteration evoziert wird: In Nahaufnahme werden organische Strukturen gezeigt, Bilder von gehäutetem Fleisch, das keine Begrenzung hat, über den Bildrand hinauswuchert und keinen Überblick erlaubt. In sich bewegliche, pulsierende Strukturen von Fasern, Gängen, Höhlungen lassen das Bild abstrakt werden, so dass sich der Kamerablick verliert. Die Alteration, wird damit deutlich, beläuft sich auch auf die Unmöglichkeit der visuellen Distanznahme und die Affektion des Kamerablicks selbst, der wie Ripley gebannt auf diese wabbernde Masse schaut. Das andere in seiner Unstrukturiertheit erweist sich als organloser Körper, als differentieller Immanenzplan, den Deleuze für die Existenzweise des Vitalen schlechthin hält. Ripley als Kriegerin, die das Amorphe dieses Immanenzplans in sich selbst aktiviert, wird mit Freud als Tendenz des Lustprinzips zur Rückführung des Organischen ins Anorganische erkennbar und katalysiert im Film unbewusste Alterationen. In der damit freigesetzten Selbstschöpfung des anderen, das immer schneller und wilder wächst und nicht mehr ausgerottet werden kann, verleiht sich der Film selbst eine tendenziell unbegrenzte Wiederkehr, die sich allenfalls an der Grenze bildlicher und narrativer Maximierung stößt. Als Ripley mit der Roboter-Schwester auf die Welt zufliegt, scheint das letzte Alien im All zerstäubt; gleichwohl suggeriert schon die Serie, dass aufgrund der Unmöglichkeit definitiver Vernichtung des Alienierten eine weitere Folge dräut.

3. Kungfu-Überfrauen

Andere gleichsam Untote, weibliche Samurai, gesetzesfreie Schwertkämpferinnen des östlichen – und mittlerweile westlichen – Kinos, weisen sich durch andere, indes nicht weniger übermenschliche Züge aus. Erste Kampf- und Flugszenen von Frauen im Hongkong-Kino gehen auf die CHINESE GHOST STORY (HONG KONG 1987) zurück. Allerdings kämpft die Frau hier noch nicht mit Schwertern, sondern mit weißen Schleiern, in welche sie ihre Gegner einwickelt. Im Übrigen fliegt sie mit ihrem Geliebten, in Doppelprofilansicht wie auf einem ägyptischen Relief, durch die Luft. Elegante Saltos jüngerer und älterer Kriegerinnen verleihen dem Filmbild jene Bewegtheit, die das östliche und westliche Kino seither in unermüdlicher Bildakrobatik perfektioniert.

Der Film, der den neuen Kriegerinnentyp wie kein anderer prominent gemacht hat, ist TIGER AND DRAGON von Ang Lee aus dem Jahr 2001. Das Besondere dieses filmischen Epos von weiblichen "Gesetzesfreien", Samuraikämpferinnen, ist das Emanzipationsstreben, das mit dieser märchenartigen Erzählung nach traditionellen Vorlagen verbunden wird. Jegliche Heirat erscheint im Munde der jüngeren Kriegerin als Versklavung, die Schwertkämpferexistenz samt ihrem Prinzip des Tötens und Getötet-Werdens als einzig mögliche Freiheit. Der Film huldigt einem weiblichen Individualismus, der sogar als Rivalität zwischen schwesterlich einander Zugetanen ausgefochten wird. In diesem Breitleinwandepos steht der Kampf der ausnehmend feinsinnigen, zarten, akrobatischen und gut aussehenden Kämpferinnen allerdings vorwiegend im Dienste eines pikturalen Anliegens: Der Film malt Bildtotalen und Sequenzen in langen Einstellungen und Panoramaschwenks nach farblichen und kompositorischen Kriterien. Der dynamische Tanz der Kämpferinnen dient dabei der inneren Belebung des Bewegungsbildes, der rhythmischen Bewegtheit der Kamera, der gleitenden Verbindung von Bildsequenzen und der dynamischen Montage von Totalen, Nah- und Detailaufnahmen. Erhöht wird die Geschmeidigkeit des Bilderflusses vor allem durch die fliegende Fortbewegungsart, durch horizontale Bilddurchquerungen, weiche Sprünge über die Dächer, eine zwischen Innehalten und Überstürzung changierende Bewegung, Drahtseilakte auf Ästen und in Baumwipfeln und eine gesamte Existenzweise, die jener von Vögeln mehr als von Tigern und Drachen gleicht.

Während in TIGER AND DRAGON die Akteurinnen nichts von der Triebhaftigkeit und dem Leid der Katzenfrauen wissen, vielmehr sich aus buddhistischer Klarheit und emanzipatorischem Abenteuergeist zum Kampf entscheiden und darin mit Grazie und kunstvollem Krafteinsatz agieren, kennt das in die amerikanische Gegenwart transponierte "Remake" dieses Films, KILL BILL 1 und 2 (USA, 2003/04) diese philosophische Gelassenheit nicht. Während die asiatischen Frauen nur minimale Verwundungen zeigen und im Prinzip ihr perfekt ziseliertes Aussehen durch die Kämpfe hindurch bewahren, sind die Gestalten aus KILL BILL alle schwer angeschlagen, keine Meister einer souveränen, verborgenen Lebensführung, sondern grelle, fluchende Opfer und Täter im Reich der Unbeherrschtheit, Vollzugsagenten einer Rache und des damit verbundenen Tötungswillens, welche die alleinigen Dimensionen ihrer Existenzweise sind. Mit den asiatischen Kriegerinnen verbindet sie ihr geschärftes Ehrempfinden und eine klare Parteinahme, vor allem aber jene magische Kampftechnik, die ebenfalls von einem chinesischen Meister erlernt sein soll. Das hehre Ideal des Schwertkämpfers ist in der amerikanischen Version auf das des Killers herabgekommen, der allerdings trotz seines berechnenden Einsatzes einen Ehrenkodex hat. Seine bipolare Weltsicht zwingt ihn, bei minimaler Verletzung des selbst gewählten, außergesetzlichen Ethos eine lange Blutspur hinter sich her zu ziehen.

Im Gegensatz zum Epos TIGER AND DRAGON, welches eine vergleichsweise lose geknüpfte narrative Struktur besitzt, beginnt KILL BILL, ein Drama mit abgezählten Auftritten und häufig bildparallel fixierter Kameraeinstellung, nach bewährtem Hollywoodschema mit einem Tötungsakt, der noch vor dem Vorspann dem Film eine zyklische Struktur aufzuerlegen scheint. De facto aber folgt auf diese Tötung wie in CATWOMAN eine Art Auferstehung: Die blonde "Braut" (Uma Thurman) erwacht aus einem vierjährigen Koma, erkennt, dass man ihr das Baby, von dem sie zuvor schwanger war, weggenommen hat – und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Die beiden Filmteile geben diesen als Abfolge von kreuzwegartigen Stationen wieder, um am Ende die Befreiung der Braut und ihren Aufbruch in eine Zukunft samt Kind vorzuführen. Wie schon in JACKIE BROWN (USA 1997) stellt Tarantino hier eine einzelgängerische, unbeirrbare, allerdings jüngere und zartere Kriegerin ins Zentrum seines Films, setzt sie ikonenhaft frontal in die Großaufnahme, wodurch sie dem Film einen cool-rachelüstern-dynamischen Affekt verleiht und gegen Ende sogar einen blinzelnden Zuschauerkontakt aufnimmt.

Während TIGER AND DRAGON das Geschehen sanft einleitet und die Personen dialogisch porträtiert, beginnt KILL BILL nach dem als masochistisch bezeichneten Tötungsakt unvermittelt mit einem Überfall. Eine Haustüre wird eingetreten und damit gleichsam der Verschluss des Kameraobjektivs weggezerrt. Im nächsten Moment beginnt zwischen der blonden Braut und einer mexikanisch aussehenden Dunkelhaarigen ein beinharter Kampf mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln – ein Vorgang, der im Film mehrfach wiederkehrt und innerhalb von Sekunden der Dramaturgie eine unvorhergesehene Wendung verleiht. Bald liegt die Braut selbst am Boden, bald dringt sie unangemeldet in das Leben ihrer vormaligen Killer ein.

Der beinharte Kampf der Frauen verrät deutlich asiatische Kungfu-Künste, auch wenn er mit Küchenmesser, Pfanne, Regal und Pistole ausgetragen wird. Die in Großaufnahme ineinander geblendeten Augen zeigen die Egalität, aber auch die Unbarmherzigkeit ihres Kampfes an. In steilen Untersichten, aus Vogelperspektiven und gelegentlich aus der Subjektiven der Blonden wird dem häuslichen Schlagabtausch eine großfilmische Dimension verliehen. Das Motto lautet: Kein Erbarmen, kein Mitgefühl, auch nicht aus Rücksicht auf das Kind, es zählt einzig der Sieg: "Töte jeden, der dir im Weg steht". Die Tötungspraxis dieses verschärften Einzelkämpfertums wertet das asiatische Vorbild um, insofern hier nicht die bessere, sondern die listigere und hinterhältigere Kämpferin gewinnt. Ebenso geht der Emanzipationsanspruch verloren und wird durch reine Rache ersetzt.

Wie ihre asiatischen Vorbilder besitzt die blonde Protagonistin nahezu übermenschliche Kräfte, höchste Agilität und eine schier unüberbietbare Kampftechnik, dank welcher sie sich aus geschlossenen Särgen befreit und ihre GegnerInnen fertig macht. Als halber Zombie bringt sie wie ihre Kriegerinnenschwester geklonten Typs, SPECIES, die Männer im Beischlaf um. Und wie in der ALIEN-Serie wird die Zunge als Bindeglied des Unheils, als todbringendes Alien, eingesetzt. In Serie tötet sie die "TopkillerInnen" der Welt, Aug in Auge, Aug um Auge. Dazu lässt sie sich – erneute Anspielung auf TIGER AND DRAGON – ein besonderes Schwert schmieden, hat aber vor allem spektakuläre Zweikämpfe gegen Eisenkugeln und Hackebeilchen zu bestehen. Den letzten und härtesten, im schnellen Wechsel von Nah- und Detailaufnahmen dynamisierten Einsatz stellt ihr Zweikampf mit "Elle" dar, die kurzfristig asiatisch-horizontal den Raum durchquert und damit die Herkunft auch ihrer Selbstverteidigungskunst verrät. Wirksamer als die Kungfu-Technik erweist sich allerdings erneut der Einsatz ordinärer Mittel, Ertränkungsversuche in der Toilette und das Ausreißen des Auges von Elle. Die hehre Schwertkunst beider, beim selben Meister, den Elle zuletzt vergiftet hat, erlernt, kommt kaum zum Einsatz, worin sich ein Kommentar zur Aktualität von TIGER AND DRAGON verbergen mag. Den Sieg über andere, so das indirekte Statement des Films, erringt Frau heutzutage vor allem mit fiesen Tricks. Die Blonde wird denn auch als geborene Killerin bezeichnet, die allerdings diesen Job aufgeben will, als sie merkt, dass sie schwanger ist. In seltsam sentimentaler Anwandlung erklärt sie, dass ihr Kind nicht in diese Welt des Mordens hineinwachsen solle. Am Schluss ihres Rachefeldzugs tötet sie den Erzeuger ihres Kindes nach einem kurzen, im Sitzen ausgefochtenen Schwertkampf, wie die junge Kriegerin aus TIGER AND DRAGON, durch Bewegung nur eines Arms und eine Art tödlicher Akupressur – und fährt mit ihrem Kind davon.

Im Gegensatz zur poetisch überhöhten Erzählweise der asiatischen Vorlage, in welcher die Kamera die Bewegung der Kungfu-Kämpfe übernimmt und sich in horizontale Sequenzeinstellungen hineinziehen lässt, betont dieser Film die Banalität des Kampfes durch statische Einstellungen, die nur zwischendurch in konstruktiver Montage dynamisiert werden. Das von einem Off-Monolog kommentierte Geschehen findet, obwohl bereits Abwandlung eines vorgängigen Kriegerinnenfilms und in sich bereits gedoppelt, keine Fortsetzung, nicht nur weil sich die zyklische Dramaturgie geschlossen hat, sondern vermutlich, weil der arthouse-Film seine Singularität ausstellen will.

4. Biomonster

Die dividuellste Ausprägung des Kriegerinnentyps präsentiert RESIDENT EVIL und seine Fortsetzungsserie, die schon in der Protagonistin zahlreiche Anleihen bei den ALIEN- und SPECIES-Serien, aber auch bei Eastern und sogar bei Autorenfilmen wie LOLA RENNT (DEUTSCHLAND 1998) erkennbar werden lassen. Der Film thematisiert wie die ALIEN-Serie Probleme der Biotechnologie, der Genmanipulation und menschlicher Mutation. Doch trotz der hohen Dividualität seiner Protagonistin wird die Trennlinie zwischen dem Selbst und dem anderen hier traditioneller gezogen, das heißt erneut ins Antagonistische gerückt. Hatte der Reiz von ALIEN: RESURRECTION gerade im vielfältigen Unschärfeverhältnis zwischen Ripley und ihrer Umgebung bestanden, das sie Affinitäten zu einem weiblichen Roboter, zur männlichen Besatzung wie zum vielgestaltig-amorphen Alien bekunden lässt, so wird in RESIDENT EVIL zwischen Mensch und Zombie, zwischen Kämpferin und anderem ein Unverträglichkeitsverhältnis konstruiert und ein eindeutiger Vernichtungskampf in Szene gesetzt.

Beide Sequels von RESIDENT EVIL heben mit einem postkatastrophalen Zustand an: In dem weltweit größten Unternehmen in Sachen Biotechnologie, Arznei- und Kosmetikprodukte – eine Anspielung auf CATWOMAN – und dessen gentechnischem Forschungslabor hat sich ein "T-Virus" ausgebreitet, weshalb der selbsttätige Computer mittels Flutung und Aussendung von Nervengas – Anspielung auf NS-Vernichtung? – alles Leben im Labor vernichtet hat. Das T-Virus hat indes die Menschen wiedererweckt und zu Zombies mutieren lassen, woraus der Film in der Folge seine Horroreffekte bezieht. Ohne Gehirnfunktion, rein auf das Überleben reduziert, fallen die Zombis über die KriegerInnen her und suchen sie zu verspeisen, können von diesen nicht mehr vernichtet, sondern nur weggesperrt werden. In der zweiten Folge soll die gleiche Katastrophe in der darüber liegenden Stadt geschehen sein.

Das Übel schleicht sich – in ikonographischer Nähe zu den ALIEN-Folgen – in fast unsichtbarer Gestalt, als flüssige bis gasförmige Materie ein. Es tropft aus Reagenzgläsern, dringt durch Belüftungsschächte, löst eine unbeendbare Vernichtungsreaktion – und eine vorübergehende Amnesie aus, welche der Film als Orientierungslosigkeit der Protagonisten und als ihre Suche nach der Ursache der Katastrophe und nach ihrem eigenen Erinnerungsvermögen inszeniert.

Die rotblonde Sterntalerfrau Alice (Milla Jovovich), rein optisch eine Verwandte von Lola aus LOLA RENNT wie auch von SPECIES, vormals Sicherheitsangestellte in diesem biotechnologischen Unternehmen, macht sich mit einem postkatastrophalen Aufklärungstrupp ins Innere des Forschungslabors auf. Aufgrund ihrer Amnesie erscheint sie sich selbst – ähnlich den Katzenfrauen – unbekannt, sucht sich auf Hochzeitsfotos zu erkennen, weiß nichts mit ihrem Hochzeitsring anzufangen, hat aber blitzlichtartige Flashbacks, dank welcher sich das filmische Geschehen zusammen mit ihrer wiederkehrenden Erinnerung entfaltet.

Ähnlich selbstfremd wie die Protagonistin hybridisiert sich der Film durch Überlagerung unterschiedlicher Bildtypen: Infrarot-, Überwachungskamera- und gerasterte Computerbilder wechseln mit analogem Bildmaterial ab und lassen den Film zwischen klinisch- aseptischem Ambiente und einer blutrünstig-barocken Bildhaftigkeit changieren. Die Menschenleichen, die in farbenprächtig ausgeleuchteten, überfluteten Kammern – in Anlehnung an die Klons in ALIEN: RESURRECTION – schwimmen, erwachen plötzlich zum Leben und deuten den Gang in die Katastrophe der Postkatastrophe an.

Wie in der ALIEN-Vorlage besteht das unterirdische Forschungszentrum, in das die Truppe einzudringen sucht, aus einem bienenstockartigen Bau, der keinen Überblick erlaubt, hier allerdings technoider und kälter gestaltet ist. Als weitere Kriegerin gibt sich der Computer zu erkennen, versinnbildlicht im Hologramm eines blonden Mädchens, das die Truppe davor warnt, den Computer auszuschalten, widrigenfalls sie alle ums Leben kämen. Nach seiner Ausschaltung stellen sich auch unverzüglich Gefahren unterschiedlichster Herkunft ein: Ein damit aktiviertes Laserabwehrsystem zerteilt den Raum mittels horizontaler Linien und schneidet die Personen in Scheiben. Die Menschenzombis, bislang hinter verriegelten Türen gefangen gehalten, fallen die Mannschaft ebenso an wie blutige, gehäutete Raubtiere. Und obwohl Alice mit der Restmannschaft diese Angreifer abwehrt, an den Wänden entlang läuft wie ihre asiatischen Schwestern, einerseits schießt, andererseits ihre Mitkämpferin mit einem Gegenserum am Leben zu halten sucht, nimmt der Film nie die Dynamik und montagebetonte Schnittigkeit der Parallelfilme an. Vielmehr bewegt sich die Kamera verhalten, zeigt ruhige Einstellungen, begleitet von ziehenden, unbestimmten Geräuschen, die die Haltung des Ausspürens und die Atmosphäre dräuender Gefahr noch verstärken. In den dominierenden Halbnahen werden vor allem die Beziehungen der Personen zueinander, auch eine gewisse Solidarität, thematisiert. Besonders Alice hat von Ripley eine verstärkte Anteilnahme, allerdings nur für Ihresgleichen, geerbt. Die bedrohlich andrängenden Monster werden dagegen als bewegte Nahaufnahmen und Totalen dazwischen geschnitten und übersetzen sich in Kamerazudringlichkeit, in unscharfe Bilder konturloser Massen, die einen unheimlichen Off-Raum eröffnen und den sie abbildenden Sequenzen einen Zug ins Figurale verleihen.

Alice sucht ihre Gefährten zu retten und wird nach ihrer eigenen Errettung von einem Ärzteteam zwangseingewiesen - der Verdacht der Ansteckung schwebt über ihr wie früher über Ripley. Aber noch auf andere Weise wird die Fortsetzung des Films motiviert: "Wir machen das Labor wieder auf – wir müssen wissen, was dort geschehen ist". Dabei hat die vorangehende Szene – in Anlehnung an ALIEN: RESURRECTION – gerade die definitive Vernichtung des Alien suggeriert: Während der Zug aus dem Forschungslabor ins Freie rollt, ragt noch einmal ein mutiertes Wesen in den Waggon herein, verbrennt aber in der Fahrtgeschwindigkeit des Zugs. Alice, nackt und gefangen in einem Operationssaal, trommelt nun wie Species gegen die Glaswand, befreit sich auf elektronischem Wege und bricht wie Species auf in die Stadt. Die nächste Katastrophe, so lässt schon ihre Nähe zu ihrer geklonten Schwester erahnen, trägt sie in ihrem eigenen Körper dorthin.

Alice mutiert zu einer hybriden, sich selbst fremden Figur wie Ripley und zur militanten Kriegerin; symbolisch greift sie am Ende von Teil 1 nach einem Maschinengewehr. In Teil 2, RESIDENT EVIL – APOCALYPSE (GB / D / CA / F / USA, 2004) wird sie sofort als infizierte vorgestellt. Sie wiederholt nun oberirdisch ihren Kampf gegen die Zombies. Die unterschiedlichen Bildtypen, Subjektive aus dem Blickwinkel der Zombies (Infrarotbilder), der Wissenschaftler (Computerbilder) und der Protagonistin (Filmbilder), kämpfen ihrerseits gegeneinander und hybridisieren das filmische Bild. Alice wird als wissenschaftliches Programm erkennbar, das in ihrer Iris aktiviert worden ist. Sie muss wie Ripley alles erneut lernen, kann wie diese affektiv Nahestehendes riechen und wird ob ihrer Hybridität doppelt stark. Gleichzeitig bewegt sie sich schwerelos wie ihre asiatischen Vorläuferinnen. Der Film thematisiert damit nicht nur Formen der Ansteckung durch ein Virus und dadurch ausgelöste Mutationen, sondern sich selbst als Produkt von Ansteckung und Mutation. Wogegen er diegetisch den Krieg führt, stellt er formal aus: Vor allem seine Affizierung durch ALIEN: RESURRECTION, auch wenn er das humane Andere nur perhorresziert und zu vernichten strebt. Zusätzlich multipliziert er seine Hybridisierung durch narrative und bildmotivische Anleihen bei weiteren Filmen, bei SPECIES, MATRIX (USA 1999) und INDEPENDENCE DAY (USA 1996), und beraubt seine Kriegerin des letzten Anscheins von Individualität.

5. (Re)Animierte Endzeitkriegerinnen

Zuletzt seien zwei Filme vorgestellt, die sich von den vorangehenden dadurch unterscheiden, dass sie den Körper der Kriegerin zum innermedialen Wechsel verwenden: indem sie einmal das analoge Abbild zur Vorlage der Digitalisierung machen, indem sie zum anderen das digitale Bild ins Analoge rückübersetzen. Der Kriegerinnenfilm LARA CROFT: TOMB RAIDER ist der Abkömmling eines Computerspiels und das nachgeschobene analoge Quasi-Original einer digitalen Serie. In FINAL FANTASY ist der Kriegerinnenmythos durchgängig animiert.

Lara Croft alias Tomb Raider (Angelina Jolie) stellt eine zwar ebenfalls zarte, aber von vornherein aggressive Variante der Kriegerin dar. Ihre ganze Existenz steht im Dienste einer Mission, zu deren Erfüllung sie nicht nur ein solitäres Dasein pflegt, sondern sich zu einer unüberwindlichen Kämpferin ausgebildet hat. Gleich in der ersten Einstellung wird auf ihre Iris fokussiert als dem Zentrum ihres Durchblicks und ihrer Überlegenheit. Und schon hier zeigt sich, dass sich der Film in seiner optischen Allpräsenz über das Kriegerinnenimage selbst thematisiert. Ein 180 Grad-Schwenk – und Lara Croft kämpft kopfüber, kopfunter in allen erdenklichen Posen gegen mythische und menschliche Wesen, feuert mit gestreckten Armen aus zwei Pistolen, die sie ansonsten an ihren nackten Oberschenkeln festschnallt – und als erotische Sekundärmerkmale an die Mitkriegerinnen aus RESIDENT EVIL weitergibt. Den lasziven Aspekt dieser Revolverbefestigung machen zu Beginn wiederholte Nahaufnahmen auf Hüften und Oberschenkel klar. Dazu passt, dass ihr Kämpferinnendasein vergleichsweise selbstgewählt und im Dienste eines höheren Ethos affirmiert erscheint. Wie ihre asiatischen Schwestern kämpft sie im Dienste eines esoterischen Geheimwissens um ein magisches Dreieck, um dessen Funktionalisierung innerhalb einer besonderen Planetenkonstellation und um die Möglichkeit der Umkehrung der Zeit. Wie Ripley vor ihr und die Protagonistin von FINAL FANTASY nach ihr kämpft sie um das Weiterleben der Erde und treibt eine mythisch überhöhte Abenteuerdramaturgie nach dem Muster von INDIANA JONES (USA 1981 - 2008) voran. Hinter ihrer Mission wird allerdings – für den Kriegerinnenfilm untypisch – ihr Vater erkennbar, der ihr bereits als Kind – in Anspielung auf den Film CONTACT (USA 1997) –, wie eine Traumsequenz klar werden lässt, den Auftrag, die Apokalypse abzuwenden, erteilt hat. Gegen ihre Widersacher kämpft sie zwischen venezianischen, kambodschanischen und arktischen Architekturen in einer zeitlichen Deadline-Struktur, die gleichwohl Zeitreisen und Momente der Wiederkehr der Vergangenheit kennt.

Bereits ein anfänglicher Übungskampf gegen drei selbst programmierte, echsenförmige Roboter zwischen ägyptischen Sarkophagen wird in einer schnellschnittigen Montage von Nah- und Detailaufnahmen und von digitalen Bildern aus der Subjektiven der Roboter wiedergegeben, so dass der Kampf als akrobatisches, äußerst bewegliches, gleichwohl kalkuliertes Ritual erscheint. Spektakuläre Dimensionen nimmt der Kampf an, als Lara, in ihrer herrschaftlichen Villa angegriffen, sich einen hochartistischen Kampf mit ihren bewaffneten und vermummten Gegnern liefert, welcher die Kamera ebenfalls in Schwung versetzt: Während zunächst weitwinklige Totale Laras gezielte Flüge an langen Gummiseilen von der Decke quer durch den Raum wiedergeben, folgt die Kamera zunehmend ihren horizontalen Umläufen und schwingt schließlich aus Laras Subjektiver in der Vertikalen mit. Später kämpft Lara mit unterschiedlichsten, auch mechanischen Waffen, lässt sich über eine elektronische Kamera dirigieren, fliegt mit einem Motorrad durch die Luft – eine Zeitlupe zeigt sie unbewegt in der Luft stehend. In einer Kampfszene im kambodschanischen Tempel erledigt sie wiederbelebte Statuen und göttliche Automaten, mutiert dabei ansatzweise zum Raubtier, flieht bezeichnenderweise in einen Dschungel, bevor sie sich einen Wasserfall hinunterstürzt. Gleichwohl wird sie als affektives und am traumatischen Verlust ihres Vaters leidendes Wesen gezeigt: Zwar gelingt ihr die Auffindung und Zusammensetzung des magischen Dreiecks, die Wiederholung der Vergangenheit und die Wiederbegegnung mit ihrem Vater. Dieser allerdings gebietet ihr die Rückgängigmachung der Zeitumkehrung und die Zerstörung des Dreiecks im Sinne des Weiterlebens der Erde. Als das soeben Vergangene durch Zeitumkehr ungeschehen gemacht ist und Lara einen gestorbenen Freund ins Leben zurückgeholt hat, kehrt sie den Zeitpfeil erneut um, wendet ihn gegen ihren Widersacher, wendet die Vergangenheit in Zukunftspotential und damit die Apokalypse ab.

Medial gesehen stellt FINAL FANTASY eine gewisse Grenze der hier konstruierten Genealogie der Kriegerin dar. Denn der Film bietet erstmalig eine durchgängig animierte Figur, die für die Bewegtheit ihrer Lidschläge und Haare – darin wie keine ihrer Vorgängerinnen an das "bewegte Beiwerk" von Botticelli erinnernd – berühmt geworden ist. An den Haaren soll sich ein weiteres Mal der Zusammenhang zwischen weiblicher Bewegtheit und filmbildlichem Affekt erweisen, wie ihn Warburg für die Malerei der Renaissance beobachtet hat.

Auch in diesem Film ist der narrative Vorwurf eine drohende Apokalypse, die Notwendigkeit der Entdeckung spiritueller Heilmittel und ein damit verbundenes Abenteuernarrativ. Aki, die Protagonistin, zart, schmal, sensibel wie ihre Vorgängerinnen, aus dem Weltall herbeieilend, muss sich auf eine Art Kriegszug begeben und gegen Heere von geisterhaften Widersachern antreten, wenn sie die Erde vor dem Untergang retten will. Denn diese wurde von alienhaften "Phantomen", welche das menschliche und irdische Leben fast gänzlich vernichtet haben, zur neuen Heimstatt erklärt. Als Traumbilder von Aki wird die kriegerische Vorgeschichte dieser Phantome - die einander in figurativer Nähe zur Druidenarmee aus STAR WARS (USA 1977) bekämpfen - und der Vernichtung ihres Heimatplaneten aufgerollt. Zusammen mit Professor Sid sucht Aki nach überlebenden Substanzen, nach "Spirits", um die Erde, "Gaia", wiederzubeleben. Dabei infiziert sie sich selbst mit den Phantomen und wird wie ihre kriegerischen Schwestern zu einer Hybriden. Die in ihr lebenden Phantome werden als fleischartiges Gewürm in einer körperexternen Blase abgebildet. In dem Maße, wie Aki herausfindet, dass sich die Phantome bei jedem kriegerischen Angriff vermehren, nehmen visuelle Kompositionen mit echsen- bis korallenartigen, abstrakter werdenden lichtartigen Tentakeln und Fangarmen, die sich zu vertikalen Ornamenten verdichten, zu. Als "Phantomzoo" werden diese Erscheinungen bezeichnet, als "Arche Noah" von Geistern, die ein Schlachtfeld eröffnen, weil sie verirrt seien, wie Aki erklärt. Befallen diese Phantome einen Menschen, wachsen ihm Feuerzungen aus der Brust, bevor ihm ein blaufarbiger Astralleib entschlüpft. Und in dem Maße, wie Akis Mitkämpfer die Phantome mit überdimensionalen Maschinengewehren zu beseitigen suchen, nehmen die visuellen Wucherungen und die figuralen Sequenzen des Films zu. Um die Phantome einzudämmen, schlägt der Professor daher ihre Neutralisierung durch eine "Gegenwelle" vor. Die Rettung der Erde erfolgt schließlich – in Umkehrung der ALIEN-Logik – durch Ausbruch des Spirits aus Akis Brust: Lange, transparente, rosa glänzende Fangarme treten aus Aki hervor, verschlingen sich mit der Erde und verwandeln das Visuelle in bläulich und rosa changierende Lichtornamente, die schließlich in abstrakte Farbfelder übergehen.

Wie Ripley rettet Aki die Welt dank ihrer umsichtigen Affinität zum anderen. Diese Affinität erlaubt die bildliche Wiedergabe geistiger Größen, die die menschenförmigen Figuren überlagern, die Landschaft durchkreuzen und den Bildraum dynamisieren. Während sich die Figuren vergleichsweise wenig bewegen, Aki eher durch bedächtige Blicke als durch Kampfeinsatz ausgezeichnet ist, dienen die Implemente der sukzessiven Transformation der Figuren in konturlosen Lichtraum, der zuletzt in feuersbrunstartigen Lichtschwaden zergeht. Wird damit nicht ein weiteres Mal eine der Narration gegenläufige Bildlichkeit geboten, die verrät, dass die phantasmatische Vernichtung der Welt im Gegensatz zu dem, wofür die Kriegerin eintritt, die tiefste Lust der digitalen Kriegsführung ist?

Zumindest der Tendenz nach werden die hier vorgestellten Kriegerinnen als genetisches Prinzip der einzelnen Filme erkennbar, indem sie zunächst durch kriegerische Spitzenleistung die jeweilige Besonderheit des Films herausstellen, sodann in Wiederholungen, die sich aus ihrem hybriden Wesen begründen, seine Serialisierung ermöglichen und zusätzlich zu motivisch verwandten Filmen und ihren Kriegerinnenschwestern deutliche Anlehnungs- und Abstoßungsbeziehungen unterhalten. Als diegetisch motivierte, auch verweisungsbedingte "Dividuen" verdichten die Kriegerinnen das audiovisuelle Feld und bringen neue Resonanz- und Spiegelungseffekte zwischen den Filmen hervor. Dank ihrer Dividualität, die sie als je anders portionierte Modulation gewisser unpersönlicher Züge und Ereignisse erscheinen lässt, entstehen gleitende Übergänge zwischen den Filmen und tut sich ein audiovisuelles Feld auf, das, multipliziert noch durch die Konfigurationen der Video- und Computerspiele, aus zunehmend dichteren Querverweisen zwischen den Filmzeichen und engeren Variationen der Motive und bildlichen Auflösungen besteht. Schon weil diesem Feld die figurative Sättigung droht, bedarf es der rituellen Kriegsführung in diesem Feld, die den einzelnen Film zu narrativen Überbietungen, aber vor allem zur Vernichtung der figurativen Bildökonomie und zu figuralen Abstraktionen zwingt. Auch diese hat die Kriegerin durch ihre übermenschlichen Schaukämpfe und die von ihr in die Wege geleiteten auch bildlichen Hybridisierungen zu gewährleisten. Gleichzeitig steht sie in ihrer schwesterlichen Affektion für die fortgesetzte Hervorbringung artverwandter Filme, die sich überbieten im geschwisterlichen Wettstreit. Der einzelne Film erscheint dabei mehr und mehr als dividueller Teppich sich modulierender audiovisueller Zeichen, deren Verweisungscharakter den Film sukzessive entkonturiert und im audiovisuellen Gesamtfeld aufgehen lässt.

- 1Tourneurs Film zeigt, dass der Katzenfrau weder vom liebenden Ehemann noch vom Psychiater geholfen werden kann, der bei einem Verführungsversuch von ihr umgebracht wird. Ersterer rettet sich nach Jahren der sexuellen Enthaltung zu einer anderen Frau, wodurch die Problematik in ein Eifersuchtsdrama übergeht. Irenas sexuelles Vermeidungsverhalten aus Rücksicht auf ihre Triebnatur legt dem Film ein sinnenfeindliches Moment ein. Erst am Schluss lässt sie ihrer Frustration freien Lauf. Als Raubkatze bedroht sie ihren Mann und dessen Geliebte und lässt erst ab, als, aus der Subjektiven der Katze gesehen, Mann und Frau unter dem Zeichen des Kreuzes als Schattenriss auf der Wand zu sehen sind und die männliche Stimme beschwörend sagt: "In the name of god leave us in peace". Diese Assoziationskette rückt ihren Tod in die Nähe zum christlichen Opfer, wie es auch der moralische Gesamtrahmen des Films nahe legt.

Die Figur der Kinski dagegen lebt – nach langer Jungfernschaft – ihre Triebhaftigkeit an einem Zoomitarbeiter aus, wird allerdings von diesem wissenden Liebhaber vor sich selbst geschützt, so dass sie die Gefahr überlebt und eine Heilung in den Bereich des Denkbaren rückt. - 2In Tourneurs Version tritt bei Irenas Hochzeit eine katzenhaft aussehende Frau auf, die sich als ihre Schwester bezeichnet. Schraders Irena dagegen hat einen Bruder, den sie nach Jahren der Trennung wiedertrifft, der ihr von dem geschwisterlichen Fluch erzählt und sie zum "erlösenden" Inzest verführen möchte. Er lässt von Anfang an seine Raubtiernatur sehen: Nachts springt er katzengleich auf ihr Bettgestell und beobachtet sie. Dass er außerdem jene Raubkatze ist, die Prostituierte zerreißt, wird assoziativ deutlich gemacht. Die beiden entsprechenden Szenen sind allerdings die einzigen, in denen das Ergebnis eines blutigen Gemetzels zu sehen ist.

Brenez, Nicole (1998) De la figure en général et du corps en particulier. L’invention figurative au cinéma, Paris/Bruxelles: De Boeck.

Deleuze, Gilles (1993) Logique de la sensation, Paris.

Koebner, Thomas (2004) Verwandlungen. Schriften zum Film. Vierte Folge, Remscheid : Gardez ! Verlag, , S. 29-44.

Warburg, Aby M. (1979) Sandro Botticellis 'Geburt der Venus' und 'Frühling', in: Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hg. v. Dieter Wuttke, Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner, S. 11-63.