Vermittler zwischen Kunst und Information

Vermittler zwischen Kunst und Information

Der Dokumentarfilm ist schwer zu fassen

Von einem Boom des Dokumentarfilms war seit der Jahrtausendwende vielfach die Rede. Die Gründe dafür, dass in den letzten zehn Jahren vermehrt Dokumentarfilme ihren Weg ins Kino gefunden haben sind sicherlich vielfältig. In der Regel wird jedoch vor allem eine verstärkte Nutzung der Konventionen des Spielfilms als Erklärung herangezogen. Da die Erzeugung von Emotionen beim Zuschauer als ein Hauptanliegen des populären Spielfilms beschreiben werden kann, ist es durchaus denkbar, dass auch eine Intensivierung der emotionalen Stimulation mitverantwortlich für den neuen Erfolg des Dokumentarfilms ist.1 In der Filmwissenschaft findet in den letzten Jahren daher auch eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Form des Dokumentarfilms – nicht zuletzt im Hinblick auf seinen emotiven Potentiale – statt.2 In der Schule wird der Dokumentarfilm hingegen weiterhin eher als Instrument, denn als Gegenstand des Unterrichts betrachtet. Während in Bezug auf den Spielfilm das Bewusstsein für die Bedeutung der Form und den Rezeptionsprozess in den letzten Jahren gestiegen ist und Mittel der Spielfilmanalyse ihren Weg in den Unterricht gefunden haben, scheint sich dieser neue Trend nicht auf den Umgang mit dem Dokumentarfilm auszuwirken, der weiterhin inhalts- und themenbezogen bleibt.

Dieser Unterschied im Umgang mit den Gattungen ist unserer alltäglichen Wahrnehmung geschuldet: Wenn wir Spielfilme sehen, erwarten wir Unterhaltung und/oder künstlerische Verfremdung. Wenn wir einen Dokumentarfilm sehen, erwarten wir Information. Während bei der Rezeptionsform Information der Erkenntnisgewinn im Vordergrund steht, liegt der Fokus bei Unterhaltung auf den affektiven und sinnlichen Folgen (die selbstverständlich auch in Zusammenhang mit Erkenntnis auftreten können: „Wo Erkenntnis jedoch als anstrengend empfunden wird, kann von Unterhaltung keine Rede mehr sein“.3,4 Zudem wird der Spielfilm in sehr viel größerem Maße als der Dokumentarfilm mit dem Konzept Kunst in Verbindung gebracht. Und da das Kunstwerk, im Gegensatz zum Dokument, Mehrdeutigkeit kommuniziert, fordert es den Rezipienten selbst zur Interpretation und Betrachtung seiner Form auf.

Die unterschiedlichen Gattungen verstärken also unterschiedliche Vorerwartungen und Rezeptionshaltungen. Während der Spielfilm, der künstlich eine fiktionale Welt erschafft, zur Auseinandersetzung mit seiner Form und seiner emotionalen Wirkung auffordert, scheint der Dokumentarfilm, der sich auf die reale Welt bezieht, einen objektiven Zugang zu einem Thema zu bieten, der ihn zur Einführung in oder Auflockerung einer Unterrichtseinheit prädestiniert. Er wird damit auf die Funktion eines Lehrfilms beschränkt, dem eine formale Qualität und eine vermittelnde Instanz abgesprochen werden.

Natürlich wissen wir, dass auch Dokumentarfilme (und Lehrfilme) ‚gemacht‘ sind und durch den Einsatz filmischer Mittel wie beispielsweise Sounddesign, Inszenierung und vor allem Montage immer nur einen kleinen Ausschnitt einer Wirklichkeit zeigen (wobei die Betonung auf einer Wirklichkeit liegt). Trotzdem bleibt das Vorurteil des Objektiven so hartnäckig am Dokumentarfilm hängen, wie das Vorurteil des Infantilen am Animationsfilm.

Gerade in einer Zeit in der Scripted-Reality-Formate weiterhin boomen und die Grenzen zwischen dem Fiktionalen und dem Faktualen in vielen Medienprodukten verschwimmen, gewinnt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz filmischer Mittel im Dokumentarfilm und ihren Auswirkungen auf den Zuschauern an Bedeutung.

Schule sollte eine derartige Auseinandersetzung leisten und bei der Vermittlung von Dokumentarfilmen stets ihre vermittelnden Aspekte mitbedenken und -kommunizieren.

Der Dokumentarfilm macht es seinen Zuschauer/innen dabei nicht leicht. Da er sowohl in einem Informations- als auch in einem Kunstkontext verstanden werden kann, ist er schwer in Analysekategorien einzuteilen. Anders als man aufgrund der heutigen Entwicklungen und Diskussionen um eine ‚Fiktionalisierung‘ des Dokumentarfilms denken könnte, ist dieses Problem des ‚sowohl als auch‘ kein neues, sondern wurde bereits in den ersten theoretischen Ausführungen zum Dokumentarfilm formuliert.

„Historisch gestaltet“

Bezeichnenderweise wurde in den ersten Jahren der Filmgeschichte kein kategorischer Unterschied zwischen fiktionalen und dokumentarischen Filmen vorgenommen. Die Brüder Auguste und Louis Lumière können nicht nur als die ersten Filmemacher, sondern auch als die ersten Dokumentarfilmer betrachtet werden. Im Gegensatz zu den fast zeitgleich entstandenen Werken Georges Méliès, die vor allem die Möglichkeiten filmischer Illusion und Tricks ausloteten, zeigten die kurzen Filme der Brüder Lumière realistische Szenen, wie die Einfahrt eines Zuges oder eine Gruppe Arbeiterinnen beim Verlassen der Fabrik. Dabei wurde das Alltägliche durch die Filmaufnahme zum spektakulären Moment. Auf Grund von teurem, wenig lichtempfindlichem Filmmaterial und schwerem, immobilen Geräten mußten die meisten Szenen dieser frühen Werke nachinszeniert werden.5 Es handelt sich folglich bei den ersten dokumentarischen Filmen gleichzeitig auch um die ersten „Reenactments“.

Die Kategorie „dokumentarisch“ entstand (in Bezug auf den Film) erst in Reaktion auf den in den 1910er Jahren steigenden Erfolg der fiktionalen Filme. Der schottische Filmemacher John Grierson schuf in seinem 1932 erschienenem Aufsatz First Principles of Documentary den ersten Ansatz zu einer Dokumentarfilmtheorie, in der er den Dokumentarfilm nicht nur vom fiktionalen Film (Grierson meinte vor allem den Hollywoodfilm), sondern auch von anderen faktualen Formen wie dem Wissenschafts-, dem Lehrfilm sowie Wochenschaubeiträgen abgrenzte. Er definiert den Dokumentarfilm als „kreative Behandlung der aktuellen Wirklichkeit“.6 Bemerkenswerterweise waren die Werke von Regisseuren wie Edward E. Curtis und Robert Flaherty, an denen Grierson den Begriff Dokumentarfilm darlegte, meistens nicht nur „bis ins letzte Detail inszeniert, sondern auch deutlich nach narrativen Strukturen aufgebaut“.7 Flaherty entwickelte als erster Regisseur Erzählstrategien für den Dokumentarfilm, die das Publikum der 1920er Jahre, das vor allem an die fiktionalen Erzählweisen Hollywoods gewöhnt war, verstehen und entschlüsseln konnte.8 Für seinen berühmten Film NANOOK OF THE NORTH (R: Robert Flaherty, GB 1922) inszenierte Flaherty mit ‚echten‘ Inuit das Leben einer fiktionalen Familie und die hochdramatisierte Geschichte einer Jagd. Die Inuit, die zu dieser Zeit schon Zugang zu Motorbooten, Gewehren und westlicher Kleidung hatten, gingen extra für den Film in traditioneller Kleidung und mit traditionellen Waffen auf die Jagd. In einem 1950 veröffentlichten Interview erklärte Flaherty diese Techniken als maßgeblich verantwortlich für den Erfolg, den er mit seinem Film vor allem in Europa erzielte: „Most of all the triumph of NANOOK is that it found drama in the seemingly domestic and sythesized the travelogue/expeditionary film with the narrative techniques of the fiction film“.9 Einer der maßgeblichen Unterschiede zu anderen dokumentarischen Aufnahmen dieser Zeit war, dass Flaherty sich in seinen Filmen an den Geschichten einzelner Personen oder kleiner Personengruppen orientierte. Nicht nur in NANOOK OF THE NORTH sondern auch in Filmen wie MOANA (R: Robert Flaherty, USA 1926) oder MAN OF ARAN (R: Robert Flaherty, GB 1934) dokumentierte er das Leben einzelner Charaktere in familiären Strukturen. Flahertys Narrationen stützten sich dabei auf das gattungsübergreifende narrative Schema der Heldenreise und kamen gleichzeitig den Wahrnehmungserwartungen einer Zuschauerschaft entgegen, die mit dem gerade entstehenden Hollywood-Star-System der 1920er Jahre vertraut war.10,11 Inszenierung, Dramatisierung und Personalisierung traten also seit den ersten Tagen der Gattung Dokumentarfilm als Creative Treatment hervor und grenzten ihn von anderen faktualen Filmformen ab. Creative Treatment bedeutet demnach, dem Zuschauer etwas zu zeigen, dass er ohne die filmische Vermittlung, sei es ein untermalender oder kontrastierender Musikeinsatz, Nachinszenierung oder Perspektivierung, nicht gesehen hätte. Es geht also um die Art und Weise, wie der Film etwas zeigt. Der Dokumentarfilm erhebt insofern von Anfang an für sich gleichzeitig den Anspruch auf eine informative, erkenntnisgenerierende sowie eine künstlerische, kreative Funktion. Er ist einerseits an Fakten gebunden, kann aber gleichzeitig im Kunstkontext rezipiert werden, „dann aber wird er nicht wie andere Tatsachenkommunikation als eindeutig verstanden sondern als mehrdeutig. Denn das Kunstwerk beinhaltet immer die Aufforderung ‚Interpretier mich‘“.12

Wenn der Dokumentarfilm sich schon in seinen praktischen Ursprüngen der Nachinszenierung bedient und in der ersten theoretischen Abhandlung als „kreativ-gestaltetes“ Realitätsbild beschrieben wurde, wie kommt es dann, dass unser aktuelles Verständnis vom Dokumentarfilm primär auf den Informationscharakter bzw. Abbildungscharakter des Dokumentarfilms abzielt?

„Historische Wirklichkeit“

Als in den späten 1950er Jahren kleinere Handkameras und tragbare Geräte zur Tonaufzeichnung eine synchrone Bild- und Tonaufnahme ermöglichten, wendeten sich junge Dokumentarfilm-Regisseure von Nachinszenierungen ab. Die Entwicklung des kostengünstigen 16-mm Films führte zu einem großzügigeren Umgang mit dem Filmmaterial und damit auch der Drehzeit. Es war nun nicht mehr so zentral den einen wichtigen Moment aufzunehmen, bzw. ihn zur Sicherheit lieber nachzustellen. Dieser neue, freiere Umgang mit Technik und Material ermöglichte eine bis dahin ungesehene Art der Beobachtung, die den Dokumentarfilm stark prägen sollte. Ein „beobachtender Modus“ dominierte nun fortan die Gattung und beeinflusste maßgeblich unsere Wahrnehmung von Dokumentarfilm.13 Die in den späten 1950er Jahren entstandene Bewegung des Direct Cinemas, vertreten durch Filmemacher wie Albert und David Maysles oder Frederick Wiseman, arbeitete meist vollkommen ohne Voice-Over-Kommentar, erklärende Titel, externe Musik, Reenactment und Interviews und erweckte damit den Einruck einer ungefilterten Realitätsbeobachtung. Dabei ist wichtig, dass auch diese Filme zumeist narrativ strukturiert sind und somit über Auswahl und Montage eine unsichtbare, aber nicht weniger kontrollierte und künstlerisch schaffende Vermittlung beinhalten. In Reaktion auf dieses scheinbare „Reinheitsgebot“ wurde der Dokumentarfilm sehr viel stärker als zuvor als Abbildung der Realität wahrgenommen. Eine Vorstellung die auch heute noch unser Bild von Dokumentarfilm maßgeblich prägt.

Das, in den 1960er Jahren aufkommende Cinéma Verité, kann auch als eine Gegenbewegung gegen diese Theorie des Regisseurs als ‚Fliege an der Wand‘ gesehen werden. Insbesondere der Franzose Jean Rouch propagierte mit seinen Filmen die Ansicht, dass der Prozess des Filmens selbst die abgebildete Wirklichkeit immer verändern müsse, und thematisiert in Filmen wie CHRONIK EINES SOMMERS (R: Edgar Morin, Jean Rouch, F 1960) konfrontativ das Eingreifen des Regisseurs und damit die Unmöglichkeit der unverfälschten Beobachtung.

Interessant ist dieser Blick in die Geschichte des Dokumentarfilms also vor allem deswegen, weil die unterschiedlichen historischen Bewegungen verschiedene Methoden etabliert haben, die im Dokumentarfilm auch heute noch verwendet werden, um dem Zuschauer die Nähe zur Realität zu suggerieren. Ihnen liegen unterschiedliche Authentizitätsbegriffe zugrunde. Während die Filme des Direct Cinemas als dokumentarisch oder ‚authentisch‘ wahrgenommen werden, weil sie ein Eingreifen verneinen, behauptet die Filme des Cinéma Vérité eine Nähe zur Realität genau deshalb, weil sie ihre Arbeitsweisen offen legen.

In den 1980er und 1990er Jahren differenzierten sich die Formen des Dokumentarfilms weiter aus. Reflexive Filme, die die Möglichkeit des Dokumentarischen generell in Frage stellen oder poetischen Formen, die das dokumentarische Material als Metaphern interpretieren, entwickelten sich. Die meisten aktuellen Dokumentarfilme, sind keiner der genannten Bewegungen eindeutig zuzuordnen. Sie verwenden eingreifende Szenen, wie beispielsweise Michael Moore, der seine Existenz als ordnende Instanz durch ein Auftreten vor der Kamera sichtbar macht, ohne jedoch damit den dokumentarischen Charakter des Gefilmten in Frage stellen zu wollen. Auch die Verwendung von untermalender Musik und der Einsatz von Reenactments hat seit den 1990er Jahren (wieder) zugenommen.

Aktuell nimmt die Digitalisierung Einfluss auf die Produktion und Rezeption von Dokumentarfilmen. Das Drehen ist noch günstiger und einfacher geworden. Finanzierbare, leicht zugängliche und erlernbare digitale Schnittprogramme ermöglichen die Filmmontage am Heimcomputer. Die digitale Technologie macht das Filmbild beliebiger veränderbar als das analoge, was den meisten Menschen heute bekannt sein dürfte. Dieses Wissen, so könnte man annehmen, müsste zwangsläufig zu einem sinkenden Vertrauen in den Abbildungs- und Realitätsgehalt von Bildern führen. Daher ist es mehr als bemerkenswert, dass wir auch heute noch, trotz unseres Wissens um die zahlreichen Methoden der Bildbearbeitung und der Manipulation, durch Ton, Schnitt oder Nachinszenierung an einen Abbildung- und Informationsgehalt des Dokumentarfilms glauben.

Wahrheitsanspruch und Wahrnehmungsvertrag

Griersons Begriff des Creative Treatments hilft dabei, den Dokumentarfilm von anderen faktualen Beiträgen wie Nachrichtenbeiträgen abzusetzen. Da sich jedoch auch ein Spielfilm kreativ mit der aktuellen Wirklichkeit auseinandersetzen kann, muss auch in diese Richtung nach einem sinnvollen Abgrenzungskriterium gesucht werden. Um herauszufinden ob ein Film faktual oder fiktional kommuniziert, bringen ‚harte‘ Beweiskategorien wenig, da ich ‚mit bloßem Auge‘ nicht unbedingt unterscheiden kann, ob eine filmisch vermittelte Szene (Reenactment oder nicht) real so stattgefunden hat. Stattdessen bietet sich ein Blick auf die Kommunikationsintention des jeweiligen Films an. Im Gegensatz zum Spielfilm, der fiktional, also in einem ‚Als-Ob‘-Modus kommuniziert, erhebt der Dokumentarfilm einen Anspruch auf Wahrheit.14 Der Zuschauer muss diese Kommunikationsintention verstehen und annehmen. Das kommunikative Verhältnis zwischen Filmemacher und Zuschauer kann also mit dem Konzept eines Wahrnehmungsvertrags, der einen Akt der kommunikativen Kointentionalität beschreibt, definiert werden.

„Der/die ZuschauerIn unterstellt der/dem FilmemacherIn (oder wem auch immer er/sie das Kommunikationsangebot zuweist), dass er/sie faktual kommuniziere und diese/r hat auch diese Wirkungsintention.“15

Um das aus der Literaturwissenschaft stammende Konzept, beruhend auf der Trennung zwischen Autor und Erzähler und der Verschiebung des Wahrheitsanspruches, vom Ersten auf den Zweiten, zu übertragen, gehen Christian Huck und Jens Kiefer in Ihrem Aufsatz Documentary Films and the Creative Treatment of Reality von einem übergeordneten narrativen System (superordinate narrative system = SNS) aus. Dieses System bezeichnet eine anonyme und nicht-personale narrative Funktion, die für die Auswahl, das Arrangement und die Fokalisierung des Materials verantwortlich ist und vereint in Bezug auf den Film alle vermittelnden Verfahren wie Kamera, Ton, Schnitt, Regie und Postproduktion.16 Im Gegensatz zum fiktionalen Wahrnehmungsvertrag bezieht sich der an das SNS gestellte Wahrheitsanspruch im dokumentarischen Wahrnehmungsvertrag nicht nur auf die diegetische Welt, sondern auch auf die Realität.17 Der Wahrheitsanspruch wird also nicht in der gleichen Weise wie beim fiktionalen Film vom Filmemacher auf das SNS übertragen. Nicht nur in Bezug auf Filme im Stile Michael Moores, in denen sich der Filmemacher selbst exzessiv in Bild und Ton präsentiert wird der Dokumentarfilmregisseur häufig mit dem SNS gleichgesetzt.18

Signale des Dokumentarischen

Die interessante Frage dabei bleibt: Woher aber wissen wir während des Filmsehens, dass wir einen Film mit Wahrheitsanspruch anschauen?

Damit ein Film vom Zuschauer als Dokumentarfilm gerahmt wird, bedarf es spezifischer Signale, externer und interner Hinweise. In den meisten Fällen weiß der Rezipient schon vor der Ansicht eines Films, wie er diesen einzuordnen hat. Er erlangt dieses Wissen über außer- oder paratextuelle Hinweise wie Kurzbeschreibungen in Fernseh- oder Kinozeitschriften, erläuternde Titelsequenzen, Informationen in Trailern, Internetforen auf Plakaten oder durch Gespräche. Diese Art der ‚Etikettierung‘ führt dazu, dass Zuschauer einen Film mit bestimmten Vorerwartungen wahrnehmen, z.B. mit der Erwartung, dass es sich um einen Film mit einem konkreten Bezug zur Realität handelt. Auf der Grundlage und im Abgleich mit diesen Annahmen findet die Reaktion auf das Kommunikationsangebot statt.

Neben solchen externen Hinweisen, existieren filminterne Merkmale oder Darstellungstechniken, die viele Dokumentarfilme oder vor allem bestimmte Schulen des Dokumentarfilms teilen. Diese Text- bzw. Kontextelemente appellieren an das Alltags- und Medienwissen des Zuschauers über die Welt und die Diskurse hinsichtlich ihrer Darstellung.19 Dazu gehört das Einordnen von „authentischen“ Filmaufnahmen, von historischen Persönlichkeiten oder Ereignissen, aber auch Kenntnisse und Zuordnung bestimmter Stilmittel, beispielsweise lange Einstellungen als Merkmal von Filmen des Direct Cinemas. Die wackelige Kamera, die heute häufig bewusst als ‚Authentizitätssignal‘ eingesetzt wird, verweist sowohl auf den Low-Budget- Dokumentarfilm als auch auf den Amateurfilm. Nachdem sie vielfach im Spielfilm als Stilmittel eingesetzt wurde, erzielt sie heute auch nur noch in einem bestimmten Kontext ihre Wirkung.20 Trotz dieser Hinweise erscheint es äußerst schwierig den Dokumentarfilm anhand filmischer Merkmale vom Spiel- oder Experimentalfilm zu unterscheiden. So gibt es nicht nur Dokumentarfilme mit Reenactment-Szenen, in denen (semi-)professionelle Darsteller eine Situation nachspielen,21 sondern auch immer wieder Spielfilme ohne ausgebildete Schauspieler,22 Spielfilme, in denen Schauspieler sich selbst spielen23 oder Spielfilme, in denen Schauspieler direkt in die Kamera sprechen,24 wie es in klassischen Interviewsituationen üblich ist.

„We are compelled with unavoidable conclusion that fiction and nonfiction cannot be differentiated by pointing out some linguistic or textual features that belong to all and only fiction or nonfiction respectively.“25

Diese Nicht-Unterscheidbarkeit anhand von stilistischen Merkmalen führt den Semiotiker Christian Metz zu der Schlussfolgerung, dass ein nicht-fiktionaler Film demnach nicht existieren könne. Die Tatsache, dass sich Fiktion und Nicht-Fiktion durch keine linguistischen oder textuellen Eigenschaften, die ausschließlich einer der beiden Kategorien zuzuordnen wären, unterscheiden lassen, muss jedoch nicht gleichbedeutend mit einer generellen Nicht- Differenzierbarkeit sein.26

Prototypisch

Es ist unbestreitbar, dass manche Filme nicht oder weniger stark in einem „Als ob“-Rahmen wahrgenommen werden als andere. So würden wenige Zuschauer von Uli Edels DER BAADER-MEINHOF KOMPLEX (R: Uli Edel, D 2008) behaupten es handele sich um einen Dokumentarfilm, obwohl sich der Film auf wahre Begebenheiten und ein Buch bezieht, das sich als Dokument versteht, während BLACK BOX BRD (R: Andres Veil, D 2001)von Andres Veiel – trotz nachgestellter Szenen – in der Regel als faktual kommunizierend verstanden wird. Deutlich komplizierter wird es bei der Einordnung animierter Filme wie Chris Landreths RYAN (R: Chris Landreth, CA 2004), der eine dokumentarische Tonspur mit eindeutig künstlich erschaffenen, gezeichneten Bilder kombiniert oder Ari Folmans WALTZ WITH BASHIR (R: Ari Folman, Israel 2008), in dem der Filmemacher das eigene Kriegstrauma in animierten Bildern darstellt.27

In den meisten Fällen jedoch ordnen Zuschauer einen Dokumentarfilm auch ohne weitere Informationen seiner Gattung zu. Huck und Kiefer erklären sich dieses unwillkürliche Erkennen damit, dass Zuschauer ein implizites Wissen über Mediengattungen und -genres besitzen, das ihnen dabei hilft die aufgenommenen Informationen zu rahmen: „This knowledge we suggest, is dependent on mental representation of what a prototypical documentary looks like“.28

Carl Plantinga zielt in seinem 1997 veröffentlichten Aufsatz Rhetoric and Representation in Nonfiction Film in eine ähnliche Richtung, wenn er vorschlägt, den Dokumentarfilm als offenes Konzept zu verstehen, das, wie z.B. das Konzept Kunst oder das Konzept Spiel, keine notwendigen oder hinreichenden Merkmale aufweist, die allen Mitgliedern dieser Gruppe zu eigen wären.29 Er beruft sich dabei auf den von Wittgenstein geprägten Begriff der Familienähnlichkeit zur Definition von Begriffen, die aufgrund ihrer verschwommenen, unscharfen Grenzen mit einer taxonomischen Klassifikation nicht hinreichend erfasst werden können. Wittgensteins Konzept wurde vor allem in der Prototypentheorie angewendet, die die Mitgliedschaft in einer Kategorie in Abstand zu einem Prototyp, der als zentrales Mitglied dieser Kategorie angesehen wird, definiert. Es lassen sich also keine notwendigen oder hinreichenden wohl aber prototypische Merkmale definieren. Eine prototypische Eigenschaft des Dokumentarfilms ist bspw. die Anwesenheit der Kamera zum Zeitpunkt des Geschehens. Animationsfilme und Filme mit Reenactment-Szenen befinden sich demnach in einen größeren Abstand zum Prototyp, was zu Einordnungsschwierigkeiten führen kann. Weitere prototypische Attribute sind die Möglichkeit der dargestellten Ereignisse in der realen Welt, das heißt die Übereinstimmung mit bestimmten lebensweltlichen Erfahrungen sowie die Zentrierung um Menschen bzw. die Beschäftigung mit sozialen Themen.30 Großen Einfluss auf die Gestaltung des heutigen Prototyps von Dokumentarfilm hatte und hat die Bewegung des Direct Cinemas.

Erhebung zum Gegenstand

Seit seiner Entstehung bewegt sich der Dokumentarfilm in einem Raum zwischen Kunst und Information. Obwohl Inszenierung und Dramatisierung seit den ersten Tagen zu seinen Stilmitteln gehören zählen wir sie nicht unbedingt zu seinen prototypischen Eigenschaften. Wichtig ist jedoch, dass unser Bild vom Dokumentarfilm wie alle prototypischen Vorstellungen durchaus wandelbar ist. Heutige Dokumentarfilme nutzen beispielsweise wieder sehr viel freier als in den 1960-1980-er Jahren Konventionen, die wir prototypisch dem Spielfilm zuschreiben würden und werden folglich stärker mit Unterhaltung assoziiert. Veränderungen, die nachvollziehbarerweise mit einer wachsenden Popularität des Dokumentarfilms in Kino und Fernsehen einhergehen.31

Die Schule könnte diese neue Popularität und vor allem ihre Hintergründe zum Anlass nehmen, ihren Umgang mit Dokumentarfilm zu ändern und ihn vom Mittel zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu erheben. Praktisch bedeutet das neben einer theoretischen Einführung in die technisch-historischen Hintergründe und Authentizitätsbegriffe, eine Konfrontation mit dem Material selbst. Die Sichtung unterschiedlicher Dokumentarfilme und deren Kontextualisierung mit anderen Filmen sowie technischen, gesellschaftlichen und ästhetischen Strömungen sind dafür von zentraler Bedeutung.

Einige Beispiele

Die folgenden Beispiele zum Einstieg in eine filmanalytische Beschäftigung mit dem Dokumentarfilm in der Schule arbeiten mit dem Vergleich mehrere Filmausschnitte oder kurzer Filme:

Als ersten Einstieg in eine Unterrichtseinheit zum Dokumentarfilm bietet sich folgendes kleines Experiment an: Den Schülern/innen werden mehrere kurze Szenen aus unterschiedlichen Spiel- und Dokumentarfilmen aus unterschiedlichen Epochen und Schulen direkt nacheinander vorgespielt. Ad hoc sollen sie entscheiden, ob sie den Film als Spielfilm oder Dokumentarfilm einordnen würden, oder ihn für uneindeutig befinden. Dabei soll es nicht darum gehen, ob die Schüler mit ihrer Einschätzung ‚Recht‘ haben, als vielmehr darum einen Einstieg in die Frage zu finden, aus welchen Gründen bestimmte Ausschnitte eindeutig zugeordnet werden (können) und andere nicht.32 Auf dieser Grundlange können dann Eigenschaften gesammelt werden, die Schüler eher einem Spielfilm oder eher einem Dokumentarfilm zuordnen. Da es sich meist herausstellt, dass weder genügend notwendige noch hinreichende Eigenschaften für den Dokumentarfilm gefunden werden können, kann an dieser Stelle das Konzept der prototypischen Eigenschaften zur Definition von Dokumentarfilmen eingeführt werden.

Die weitere Diskussion von Ausschnitten oder kurzen Filmen aus unterschiedlichen Epochen und Schulen des Dokumentarfilms kann dazu genutzt werden, um unsere historisch gewachsenen Vorstellungen von Dokumentarfilm zu thematisieren.

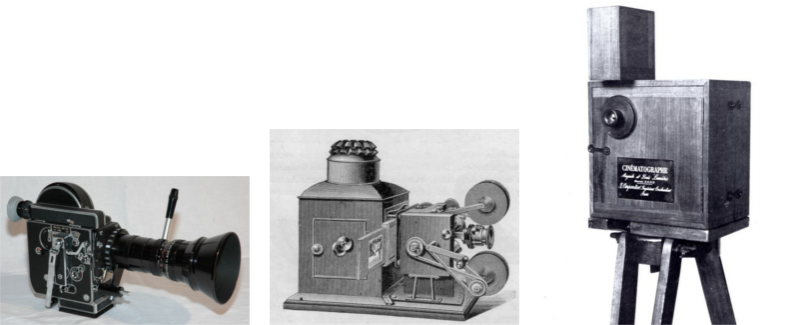

Mit der Sichtung der frühen Filme LA SORTIE DES USINES LUMIÈRES (R: Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, Louis Jean Lumière, F 1895) und LE VOYAGE DE LA LUNE (R: Georges Méliès, F 1902) lässt sich zeigen, dass der Dokumentarfilm seit den ersten Tagen des Films vor und neben dem Spielfilm existierte. Gemeinsam kann diskutiert werden wie das immobile technische Equipment sowie ein sehr viel weniger lichtempfindliches und teureres Filmmaterial die Drehpraxis und Form der Filme beeinflusst haben könnte. So zeigen die meisten frühen Dokumentarfilme sehr kurze Ereignisse, die sich draußen abspielen. Bilder eines antiken Cinematographen lassen sich dabei eindrucksvoll mit Abbildungen mobiler 16 mm-Kameras der 1960er Jahre und heutiger Kameras vergleichen. Dabei kann anhand der Filmbeispiele von Meliés und den Lumiere Brüdern auch darüber diskutiert werden, inwiefern sich diese Technik unterschiedlich auf den Dokumentarfilm, der trotz Nachinszenierung ja Ausschnitte des realen Lebens darstellen wollte und dem inszenierten Trickfilm, der gänzlich unter kontrollierten Studiobedingungen entstand, auswirkte.

Die nächsten Filmbeispiele eignen sich, um das komplexe Verhältnis von Dokumentarfilm und Wahrheit bzw. Authentizität mit Schülern/innen zu entwickeln und zu diskutieren. Aus den 1930er Jahren bieten sich hier vor allem die Filme Robert Flahertys für die gemeinsame Sichtung an. Sie dienten als Grundlage für John Griersons Grundsätze[n] des Dokumentarfilms, das sich gut als begleitende Quelle lesen lässt.

Vor der Sichtung des Films gebe ich in der Regel den Schülern/innen eine Liste von beobachtungsleitenden Fragen an die Hand. Beispielsweise können die Bereiche; Bild (Kamerabewegung, -einstellung, Anordnung vor der Kamera, Licht) Ton (Originalton, zusätzlicher Ton, Musik, Voice Over), Montage, Rolle und Sichtbarkeit der Filmemacher vor dem Sehen des Films als Beobachtungsaufgaben auf die Schüler verteilt und nach der Sichtung wieder zusammen getragen werden.33

Flahertys MAN OF ARAN begleitet eine Fischerfamilie auf der westirischen Inselgruppe der Aran-Inseln. Mit Hilfe von Texttafeln informiert der Film über die harten Lebensbedingungen, die in Folge im Bild sichtbar werden. Das Bild folgt insofern gewissermaßen dem Text und illustriert dessen Aussagen. Die Kamera ist halb statisch, Bewegungen erfolgen über Schwenk und Zoom. Da sie jedoch immer noch ziemlich schwer immobil auf einem Stativ befestigt sein muss, kann sie sich nicht im Raum bewegen, wie bspw. ein am menschlichen Körper geführtes Gerät. Die Montage wechselt zwischen Totalen Aufnahmen, die karge Umgebung und das wilde Meer zeigen, halbtotalen und halbnahen Einstellungen, die dem Zuschauer vor allem die Familienmitglieder und oft auch ihre Haustiere näher bringen und Detailaufnahmen, die vor allem Arbeitschritte verdeutlichen.

Während die erste Hälfte des Filmes ein stimmungsvolles aber eher thematisch arrangiertes Porträt einer Familie darstellt, nimmt er in der zweiten Hälfte sowohl inhaltlich als auch formal dramatisch an Fahrt auf. Auf See kämpfen die Fischer mit einem riesigen Hai. In einer Parallelmontage sieht man die Ehefrau eine Öllampe anzünden. Öl, so erfährt der Zuschauer durch eine Schrifttafel, das aus der Leber von Haifischen gewonnen wird. Durch diese Information erhält die Jagd zusätzlich eine existenzielle Bedeutung. Nachdem die Männer wieder hinausgerudert sind, schwillt der Sturm an. In halbtotalen und halbnahen Einstellung fängt der Film die sorgenvollen bis panischen Blicke der Fischersfrau und ihres Sohnes auf, die an der Küste entlanglaufen. Parallel dazu schneidet er in immer schnellerer Bildfolgen Einstellungen des kleinen Bootes in den meterhohen Wellen. Nach einem dramatischen Kampf gegen die Wellen erreichen die Männer schließlich unversehrt die Küste. Die hochdramatische Montage erinnert eher an das Finale eines Hollywoodfilms und dient eindeutig weniger der Information als der emotionalen Stimulation der Zuschauer. Nach diesem dramatischen Höhepunkt verlangsamt sich die Montage wieder zunehmend. In Naheinstellungen kann der Zuschauer noch einmal den ernsten Blick der Familienmitglieder auf die wilde See sehen. Als letztes Bild vereint der Film die Familie in einer totalen Einstellung vor der tosenden See.

Im Anschluss an die Sichtung des Films im Rahmen von Lehrerfortbildungen waren mehrere Teilnehmer der Ansicht, dass man MAN OF ARAN nicht als Dokumentarfilm bezeichnen könne. Zu offensichtlich handele es sich hier um ein für die Kamera inszeniertes Ereignis. Die Information, dass es sich bei der Mutter-Vater-Kinder-Konstellation um eine gecastete Gruppe von Menschen handelte, die zwar allesamt auf der Insel lebten, jedoch nicht in verwandtschaftlichen Beziehung standen, verstärkte diese Sichtweise und führte teilweise sogar zu Empörung. MAN OF ARAN entspricht also aufgrund des zu starken Eingreifens der Filmemacher durch Casting, Montage und Dramaturgie nicht unseren heutigen Vorstellungen von Dokumentarfilm. Vor allem den Szenen am Ende des Films, warfen die Teilnehmer/innen vor, zu dramatisch inszeniert zu sein als dass sie der Wirklichkeit entsprechen könnten. Insbesondere die Tatsache, dass die Mutter und der Sohn offensichtlich aus unterschiedlichen Kameraperspektiven gefilmt wurden sprach für die Teilnehmer gegen die Authentizität der Ereignisse.

Solche empörten Reaktionen über die ‚Täuschung‘ des Zuschauers lassen sich sehr gut auf den Komplex eines kommunikativen Kontraktes zwischen Film und Zuschauer beziehen, da der Zuschauer dem Film den Bruch eines Wahrheitsversprechens vorwirft, dass er mit dem Dokumentarfilm verbindet. In Rückgriff auf die technischen Bedingungen kann nun diskutiert werden warum sich Flaherty zu seiner Zeit nicht mit Fälschungsvorwürfen konfrontiert sah, obwohl er nie ein Geheimnis aus seinen Methoden machte. Die materiellen und technischen Bedingungen machten zu Flahertys Zeit eine Nachinszenierung schlicht notwendig und wurden wohl daher auch vom Publikum akzeptiert. In diesem Zusammenhang kann auch besprochen werden, inwieweit das Wissen um die Filmtechnik auch die Akzeptanz eines generell stärkeren Eingreifens durch Montage bedingte. Auch die Nutzung von Zwischentiteln, die in MAN OF ARAN oft autoritär und erklärend den Inhalt der Bilder vorwegnehmen, kann damit in Verbindung gebracht werden.

Gerade in Bezug auf die Frage des Eingreifens in die filmisch dokumentierte Realität ist ein Vergleich zum Direct Cinema sehr fruchtbar. Ein spannendes Beispiel ist hier der Film SALESMAN (R: Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin, USA 1968), in dem Albert Maysles, David Maysles und Charlotte Zwerin vier Bibelverkäufer auf ihren Vertretergängen und in ihrem sehr eingeschränktem Privatleben begleiten. Thematisch geht es also auch wie bei MAN OF ARAN um den außergewöhnlichen Alltag einer Kleingruppe. In den Szenen, die mit einer mobilen Kamera den Vertretern folgen, bemerkt man die Anwesenheit der Filmemacher in Bild und Ton fast nie. Sie halten sich aus dem Geschehen scheinbar vollkommen raus. Dass der Film trotzdem eine teilweise hochdramatische Qualität hat, liegt nicht nur an der außergewöhnlichen Situation und den spannenden Menschen, die er porträtiert, sondern auch an der geschickten Montage, die bestimmte Situationen und Zustände (einer der Verkäufer gerät zunehmend in eine Krise, da er immer geringere Umsätze macht) verdichtet und zuspitzt. Im Gegensatz zu MAN OF ARAN ist die Schnittfrequenz in SALESMAN eindeutig niedriger. Lange Einstellungen vermitteln das Gefühl einer ungebrochenen Wirklichkeitsbeobachtung.34 Es geht also in der Montage stärker um die Auswahl und Kombination einzelner Szenen in denen beispielsweise durch die Aneinanderreihung von Misserfolgen der Eindruck vermittelt wird, der Protagonist würde gar nichts mehr verkaufen.

Einen interessanten Vergleich zur aktuelle(re)n Dokumentarfilmpraxis bietet in diesem Zusammenhang der deutsche Dokumentarfilm DIE BLUME DER HAUSFRAU (R: Dominik Wessely, D 1999). Dominik Wessely begleitet vier Staubsaugervertreter im schwäbischen Umland. Das thematische Motiv, der Blick in private Wohnzimmer sowie das narrative Motiv, der Niedergang eines Verkäufers, kontrastiert mit drei weiteren Hauptfiguren, ähnelt SALESMAN stark. In seinem beobachtenden Modus mit einem mobilen ‚unsichtbaren‘ Filmteam können ebenfalls viele Parallelen gefunden werden. Im Kontrast zu SALESMAN schneidet Wessely jedoch sehr viel schneller und nutzt zudem exzessiv Musik zur Erzeugung und Zuspitzung von Stimmungen. Zudem eröffnet der Film mit einem offensichtlich inszenierten Vorspann zur Einführung der Figuren. Im Vergleich der beiden Filme lässt sich der Einfluss des Direct Cinema auf den aktuellen Dokumentarfilm diskutieren. Andererseits zeigt Wesselys Film auch den Abstand vom damaligen ‚Reinheitsgebot‘.

Generell kann davon ausgegangen werden, dass sich für eine kontroverse Diskussion vor allem Dokumentarfilme anbieten, die sich eher am Rande des Stereotyps bewegen. Im Vergleich der Filme SALESMAN und DIE BLUME DER HAUSFRAU zeigt sich jedoch, dass sich auch sogenannte ‚konventionelle‘ Dokumentarfilme zur Analyse eignen. Um über prototypische Eigenschaften von Dokumentarfilmen zu sprechen, sollten also auch Filme gesehen werden, die in den engeren Kreis des Dokumentarfilms gehören.

Als ‚gute‘ prototypische Beispiele bieten sich oft genau jene Filme an, die in der Schule bisher gerne als ‚objektive Dokumente‘ (zur Einführung eines Unterrichtsthemas) genutzt werden. Als ein Beispiel sei hier der Film WE FEED THE WORLD (R: Erwin Wagenhofer, AT 2005) des Österreichers Erwin Wagenhofer genannt, der sich mit den Auswirkungen der Globalisierung auf die Ernährungsindustrie befasst. Das tut er anhand unterschiedlicher Beispiele, die er sowohl in unkommentierten Bildern als in Interviews erforscht. Die Kamera zeigt in teils festen, teils bewegten Einstellungen erschütternde Bilder aus unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Formal ähnelt er einer Fernsehreportage. Als Vergleich bietet sich der Film UNSER TÄGLICH BROT (R: Nikolaus Geyrhalter, AT 2005) an. Der Film des Österreichers Nikolaus Geyrhalter hat mit WE FEED THE WORLD nicht nur das Produktionsland und -jahr gemein. Auch er nähert sich dem Thema industrielle Lebensmittelproduktion, konnte jedoch an der an der Kinokasse sehr viel weniger Erfolg verzeichnen als WE FEED THE WORLD. In ungewohnt langen, unkommentierten und statischen Einstellungen zeigt der Film vor allem die maschinellen Produktionstätten. In den tableauartigen Bildern gewinnen die funktionalen Abläufe eine abstrakte ästhetische Qualität. Anhand eines Vergleiches beider Film kann diskutiert werden, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Darstellungsmodi auf den Zuschauer haben. Was könnte beispielsweise der Grund dafür sein, dass Wagenhofers Film soviel größeren Erfolg an der Kinokasse hatte, während UNSER TÄGLICH BROT sich dafür mit einer Vielzahl von internationalen Auszeichnungen und positiven Kritiken im Feuilleton schmücken kann?35

Während WE FEED THE WORLD seine Informationen leichter zugänglich und vor allem eindeutig kommuniziert, lässt UNSER TÄGLICH BROT in seiner unkommentierten und ästhetisierenden Vorgehen, dem Zuschauer mehr Freiraum sich selbst ein Bild zu machen. Er entspricht damit stärker unserem mentalen Schema von Kunst als von Information. Gleichzeitig können Geyerhalters Arbeiten auch im Kontext des Direct Cinemas betrachtet werden.36

Anhand der beiden Filme lässt sich über das Eingreifen und die Sichtbarkeit des Regisseurs diskutieren. Ist es authentischer, wenn wir die Bilder so sähen, als würden sie ohne jede Vermittlungsinstanz zu uns gelangen oder wenn der Regisseur sein Eingreifen eindeutig zu erkennen gibt?

Wenn es bei den bisher beschriebenen Beispielen jeweils um Filme geht, die sich zwar in unterschiedlicher Entfernung zum Stereotyp befinden, jedoch alle mehr oder weniger eindeutig als Dokumentarfilm erkannt werden können, möchte ich zum Abschluss mit dem Film THE GREEN WAVEhe Green Wave (R: Ali Samadi Ahadi, D, I 2010) noch einmal auf den Sonderfall des animierten Dokumentarfilms eingehen. Der als Dokumentarfilm ‚gelabelte‘ Film behandelt die Proteste im Umfeld der iranischen Präsidentschaftswahl im Sommer 2009, die als „Grüne Bewegung“ oder „Grüne Revolution“ in die Geschichte eingegangen sind. Formal vermischt THE GREEN WAVE Interviewsequenzen mit Bildmaterial aus den neuen Medien (Material aus den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter, Blogs und Youtube, sowie Handyvideos) und Spielszenen, die am Computer verfremdet wurden und so wie animierte Bilder wirken.

Gemeinsam kann nach der Sichtung erst einmal der Frage nachgegangen werden, was den Regisseur zu dieser Collage unterschiedlichsten Bild- und Filmmaterials bewogen haben könnte? Auf den ersten Blick liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Nutzung von Amateurfilmen und Animationen um eine Notlösung handelt, da kein anderes Bildmaterial von den Ereignissen verfügbar ist. Gleichzeitig nutzt die filmische Collage so aber auch die Kommunikationsmedien, derer sich die revolutionäre Bewegung selbst bedient hat und verbindet so Form und Inhalt.

Anschließende Fragen könnten sein: Wie geht es den Schülern mit dieser filmischen Form? Was bedeutet die Kombination der unterschiedlichen Bilder für sie? Grob verpixelte Bilder ordnen wir in der Regel als ‚private‘ bzw. non-professionelle Bilder ein, wir verdächtigen sie aus diesem Grund weniger der Manipulation. Vereinfacht gesagt könnte man also annehmen: je verpixelter, desto unbearbeiteter, desto wahrhaftiger und authentischer werden die Filmbilder wahrgenommen. Die Handybilder in THE GREEN WAVE haben also Beweischarakter. Kommentiert werden sie von einer Vielzahl von Interviews im Talking-Heads-Format.37 Diese Praxis entspricht normalerweise vor allem der Fernsehreportage, wird aber auch in vielen Dokumentarfilmen verwendet.

In einer zusätzlichen Ebene verdichtet der Film hunderte Beiträge iranischer Blogger zu den fiktionalen Biografien der beiden Studenten Azandeh und Kaveh, deren Erfahrungen stellvertretend für die iranische Zivilbevölkerung in animierten Sequenzen dargestellt werden. Es wurden also aus den Blog-Einträgen zunächst Szenarien entwickelt, die Samadi Ahadi und sein Team mit realen Schauspielern nachstellten und fotografisch festhielten. Anschließend wurden einzelne Bilder unter der künstlerischen Leitung von Ali Reza Darvish zeichnerisch umgesetzt und von einem Team an Animatoren schließlich per Computer in Bewegung gesetzt.

Allein die Tatsache der künstlerischen Verdichtung unterschiedlicher Geschichten zu zweien, bewegt den Film an den Rand des prototypisch Dokumentarischen. Der Einsatz animierter Spielszenen ist jedoch das noch größere dokumentarische ‚Tabu‘. Denn der Animationsfilm scheint dem Dokumentarfilm ja auf den ersten Blick konträr entgegensetzt. Auch wenn sich die meisten Animationsfilme an der Realität orientieren ist das Abbildungsverhältnis zur Wirklichkeit zumindest theoretisch vollkommen aufgehoben. In den letzten Jahren tauchen jedoch vermehrt animierte Dokumentarfilme auf (vgl. WALTZ WITH BASHIR (R: Ari Folman, Israel 2008), TATSUMI (R: Eric Khoo, SG 2011), RYAN, TUSSILAGO (R: Jonas Odell, SE 2010)). Eine Sichtung verschiedener animierter Dokumentarfilme verdeutlicht, dass auch diese Untergattung keine einheitliche Linie auf der Skala zwischen Spiel- und Dokumentarfilm bildet. Während Filme wie PERSEPOLIS oder WALTZ WITH BASHIR zwar auf autobiografische Erfahrungen der Filmemacher basieren, nutzen sie formal kein dokumentarisches Bild oder Tonmaterial. Filme wie THE GREEN WAVE, I STOP CRYING IF YOU STOP CRYING (R: Andy Glynne, Amanda Scott, GB 2012) oder RYAN nutzen unterschiedlich eingesetzt dokumentarisches Material. So kombinieren Ryan und I STOP CRYING IF YOU STOP CRYING reale Interviews auf der Tonspur mit animierten Bildern. In beiden Fällen geht es um die Sichtbarmachung von inneren Zuständen, die dem Zuschauer ansonsten nicht zugänglich wären.38 Auch THE GREEN WAVE nutzt die Animationsebene zur Verdeutlichung einer persönlichen Dimension, die der Film mit anderen Formen nicht hätte herstellen können. Die Ebenen zwischen dokumentarischem und eher fiktionalem Material sind jedoch getrennt. Die animierte Ebene fügt also eine persönliche Ebene hinzu, die ähnlich, wie die Dramatisierung und Personalisierung die Flaherty mit dem Reenactment und der dramatischen Verdichtung durch die Montage auf eine stärkere Emotionalisierung des Zuschauers zielt. An THE GREEN WAVE lässt sich demnach der doppelte Anspruch des Dokumentarfilms auf Information und künstlerische Verdichtung sehr gut verdeutlichen.

Die hier lediglich skizzierten Filmbeispiele sollen nicht als Vorgabe für die Gestaltung einer schulischen Unterrichtseinheit zum Dokumentarfilm verstanden werden, sondern wollen vorführen, das sich Dokumentarfilmtheorie und -geschichte am Besten an Filmbeispielen diskutieren lässt, die sich vergleichen und miteinander in Beziehung setzten lassen.

Wie ich zu zeigen versucht habe, ist die Frage, der bei der Untersuchung von Dokumentarfilmen als Gattung nachgegangen werden sollte, nicht nur die (zumeist unlösbare), ob die dargestellten Ereignisse genauso stattgefunden haben, sondern, in welcher Form sie uns präsentiert werden, warum sie uns in genau dieser Form präsentiert werden und zudem warum wir in einer bestimmten Art und Weise darauf reagieren.

- 1vgl. Tan 1996

- 2vgl. Brinkmann 2005; Naber 2008

- 3Unterhaltung wird nach Eder als Eigenschaft des Rezeptionsprozesses definiert, „die darin besteht, dass der vom Zuschauer empfundene affektive und viszerale Gewinn die kognitiven, affektiven und viszeralen Investitionen übersteigt und das diese Investitionen eine gewisse Grenze nicht überschreiten“; vgl. Eder 1999, S. 20

- 4Eder 1999, S. 20

- 5So mussten bspw. die Arbeiterinnen statt zum Feierabend schon zu hellerer Tageszeit gleichzeitig das Gebäude verlassen.

- 6Grierson 1979, S. 41

- 7Hickethier 2001, S. 181

- 8Hohenberger 1988, S. 119

- 9Flaherty 1996, S. 36

- 10vgl. Campbell 1989

- 11vgl. Hohenberger 1988, S. 119

- 12Kiefer 2007, S. 132

- 13Nichols 1991, S. 64

- 14Das heißt auch, dass dem Dokumentarfilm im Gegensatz zum Spielfilm der Vorwurf der Lüge gemacht werden kann; vgl. Eitzen 1998, S. 26

- 15Huck, Kiefer 2007, S. 107

- 16Jahn 2001, S. 674 nach Huck, Kiefer 2007, S. 107

- 17Huck, Kiefer 2007, S. 108

- 18vgl. BOWLING FOR COLUMBINE (R: Michael Moore, USA 2002)

- 19vgl. Eitzen 1998, S. 37

- 20Dass Paratexte und die Voraussetzung einer gewissen Medienerfahrung auch irreleitend eingesetzt werden können, wie das Genre der Mockumentaries beweist (vgl. BLAIR WITCH PROJECT (R: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, USA 1999); BROTHERS IN THE HEAD (R: Keith Fulton, Louis Pepe, GB 2006); bestätigt nur ihre stark konventionalisierte Wirkung auf den Rezeptionsprozess.

- 21Vgl. ROSES IN DECEMBER (R: Ana Carrigan, Bernard Stone, USA 1982)

- 22Vgl. ENTRE LES MURS (R: Laurent Catet, F 2008), WILD STYLE (R: Charlie Ahearn, USA 1983)

- 23Vgl. BEING JOHN MALKOVICH (R: Spike Jonze, USA 1999)

- 24Vgl. RAGE (R: Sally Potter, GB/USA 2009); ANNIE HALL (R: Woody Allen, USA 1977)

- 25Carroll 2003, S. 199

- 26vgl. Carroll 2003, S. 199

- 27WALTZ WITH BASHIR wird auch in Paratexten unterschiedlich gekennzeichnet: während die Website sowie die Internetseite des Filmfestes Freiburg ihn als animierten Dokumentarfilm bezeichnen steht auf der Seite der International Movie Data Base (IMDB) unter Genre (worunter IMDB auch Dokumentarfilm fasst) Animation/Biography/Drama.

- 28Huck, Kiefer 2007, S. 110

- 29Plantinga 1997, S. 15

- 30In dem Moment in dem ein sozialer Akteur in einem Film von dem die Zuschauer bis dahin annehmen, dass es sich um einen Dokumentarfilm handelt, beginnt zu fliegen, werden die meisten Zuschauer ihre bisherige Definition zumindest infrage stellen.

- 31Seit den 1990er Jahren schaffen es immer mehr Dokumentarfilme in die Kinos; von den 50 erfolgreichsten Dokumentarfilmen in Deutschland stammen über 30 aus den letzten 15 Jahren.

- 32Eine Liste mit Vorschlägen für mögliche Filme befindet sich im Anhang.

- 33Explizitere Fragestellungen können beispielsweise lauten: Welche Darstellungsweisen finden sich zu welchen Anteilen im Film (Interviews, beobachtende Szenen, Schrifttafeln, erkennbar inszenierte Sequenzen)? Wie sind die Bilder gestaltet (handelt es sich bspw. um feste Kameraeinstellungen oder um Handkamerabilder)? Wie auffällig ist die Montage (schneidet der Filme eher „unsichtbar“ oder wird die Montage betont? Handelt es sich um eine ruhige oder schnelle Montage)? Werden Informationen durch ein Voice-Over oder Schrifttafeln vergeben? Wird Musik eingesetzt und wenn ja an in welchen Sequenzen? Werden die Filmemacher im Film in Bild oder Ton sicht- oder hörbar?

- 34Dabei ist jedoch zu bedenken, dass das Verhältnis von gedrehtem Material zu verwendetem Material erheblich größer ist, da das Filmmaterial in den 1960-er Jahren schon erheblich günstiger war.

- 35Bspw: Grand Prix, Festival International du Film d'Environnement, Paris, 2006 / EcoCamera Award, Rencontres internationales du documentaire de Montréal, 2006 / Ehrende Erwähnung, Jury-Preis - Internationales Feature - Hot Docs Canadian International Documentary Festival Toronto 2006 / Special John Templeton Prize - Visions du Réel, Nyon 2006 / Adolf-Grimme-Preis 2008 in der Kategorie Information und Kultur.

- 36Hier eignet sich vor allem Frederick Wisemans Films MEAT (R: Frederick Wiseman, USA 1976) in dem der Regisseur Amerikas Fleischindustrie portraitiert. Wiseman gehörte zum engeren Kreis der Regisseure, die in den 1960 Jahren das Direct Cinema etablierten uns ist insbesondere für seine Filme bekannt in denen er unterschiedliche Institutionen porträtiert, Sehr ähnlich wie Geyerhalter nutzt er dazu zumeist kein Kommentar sondern bildet in längeren Einstellung, die unterschiedlichen Ebenen und Vorgänge der jeweiligen Institution ab. Im Gegensatz zu Geyerhalter liegt bei Wiseman der Fokus jedoch zumeist stärker auf den Menschen in der jeweiligen Institution. Geyerhalter hingegen scheint ins einen Filmen zumeist eher von Orten aus zu gehen, die auch die Statische Kamera und tableauartigen Bilder bedingen.

- 37Der Interviewte sitzt frontal vor der Kamera. Der Zuschauer hat am unteren Bildrand Namen und Funktion der Person eingeblendet und kann so die Aussagen des Interviewten einordnen.

- 38In I STOP CRYING IF YOU STOP CRYING erzählt ein junger Junge von den schrecklichen Erlebnissen seiner Flucht aus Afrika. Der Film bebildert seine Erzählung. In RYAN dienen die Bilder zur abstrakten Darstellung der psychischen Probleme des Protagonisten.

Brinkmann, Christine N. (2005) Die Rolle der Empathie oder Furcht und Schrecken im Dokumentarfilm. In: Brütsch, Mathias / Hedinger, Vinzenz / Schneider, Alexandra / Tröhler, Magrit / von Keitz, Ursula (Hrsg.): Kinogefühle: Emotionalität und Film. Marburg.

Carroll, Noël (2003) Engaging in the Moving Image; New Haven/London.

Eder, Jens (1999) Dramaturgie des populären Films. Hamburg.

Eder, Jens (2008) Einführung in die Figurenanalyse. Hamburg.

Eitzen, Dirk (1998) Wann ist ein Dokumentarfilm? Der Dokumentarfilm als Rezeptionsmodus, in: montage AV, S. 13-44.

Grierson, John (1932) First Principles of Documentary. In: Hardy, Forsyth (1979) Grierson on Documentary. London.

Hickethier, Knut (2001) Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart.

Hohenberger, Eva (1988) Die Wirklichkeit des Films. Dokumentarfilm. Ethnographischer Film. Jean Rouch. Hildesheim/Zürich/New York.

Huck, Christian/ Kiefer, Jens (2007) Documentary Films and the Creative Treatment of Reality. In: Anglistik. International Journal of English Studies, London, S. 103-120.

Kiefer, Jens (2007) Inszenieren mit Realitätsanspruch. In: Kultur und Gespenster, Hamburg, S. 82-100.

Naber, Christina (2008) Alles anderer als Nüchtern. In: Schick, Thomas / Ebbrecht, Tobias (Hrsg.): Emotion – Empathie – Figur: Spielformen der Filmwahrnehmung. Potsdam.

Nichols, Bill (1991) Representing Reality. Blomington/Indianapolis.

Plantiga, Carl (1997) Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge.

Reinerth, Maike (2013) Filmanalyse: THE GREEN WAVE. In: Markus Kuhn, Irina Scheidgen, Nicola Valeska Weber (Hrsg.): Filmwissenschaftliche Genreanalyse. Hamburg.

Tan, Ed (1996) Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine. Mawah.