Crediting Difference

Crediting Difference

Audiovisuelle Schriftkulturen früher Schwarzer Kinematografien

Die folgenden Überlegungen haben zwei Fluchtlinien: eine materialbezogene und eine theoretische. Erstens geht es um jüngere Veröffentlichungen historischen Filmmaterials, das bisher, zumal in der deutschsprachigen Forschung, unberücksichtigt geblieben ist. Bei den Gegenständen handelt es sich um Filme und Filmfragmente des afroamerikanischen Kinos von 1915 bis in die 1940er Jahre. Diese frühen Schwarzen Kinematografien werden im überschaubaren US-amerikanischen Diskurs bislang weitgehend einheitlich mit den Begriffen „Race Cinema“ bzw. „race films“ oder „race movies“ überschrieben (vgl. Bowser/Gaines/Musser 2001, Gaines 2001, Stewart 2005, Lupack 2014, Musser 2016, Stewart 2016). Diese Begriffe werfen Fragen der Perspektivität auf: Worauf bezieht sich ‚Race‘? Geht es um Filme von und/oder mit und/oder über und/oder für Schwarze Menschen? Wer bezeichnet hier was? Wie kann ich mich – als weißer Forscher – diesem Material angemessen nähern? Zweitens gehe ich von einer theoretischen Frage nach Verhältnissen aus, insbesondere der Relation von Medialität und Materialität, die nach meinem Verständnis epistemologische und politische Implikationen hat. Beide Fluchtlinien verbindet die Frage nach den diskursiven und materiellen Facetten von ‚Race‘-Differenz. Meine Annäherung verbindet post-/dekoloniale und feministisch-neomaterialistische Theorien mit einem medien- und filmwissenschaftlichen Anliegen.

Die theoriebezogene Arbeitsthese des Aufsatzes ist der Gedanke, dass im Kinematografischen mediale und materielle Modi ineinandergreifen, dass sie konstitutiv relational miteinander verflochten sind, anstatt in Opposition zueinander zu stehen. Meiner konkreteren Einschätzung des vorliegenden Materials zufolge ist eine solche relationale Form der Intra-Aktion insbesondere in den audiovisuellen Schriftkulturen (hier: Filmcredits, Zwischentiteln, Schriften im Film, Paratexten) früher Schwarzer Kinematografien zu verorten. An einem exemplarischen Fall des Korpus möchte ich erläutern, inwiefern Formen des Creditings – des prozessualen Ausweisens an Filmproduktionen beteiligter Personen – in überaus heterogenen Weisen ästhetisch-diskursiv differenzieren, was zu Überlagerungen rassistischer Sedimentierungen und affirmativer Aneignungsgesten führt.

1. Titel: Ebony Films

Der Film TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE (USA 1915) ist eine 11-minütige Slapstick-Komödie des frühen Schwarzen Kinos mit verworrener Produktions- und Distributionsgeschichte. Die opening credits des Films bestehen aus einer singulären, statischen Titelkarte (Clip 1). Ein zum Film selbst gehörender Abspann ist nicht erhalten; lediglich closing credits, die allerdings erst im Rahmen der vorliegenden Ausgabe, einer Publikation von Kino Lorber/BFI 100 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ergänzt worden sind. In dem eröffnenden Insert findet sich neben dem mittig in großen Buchstaben präsentierten Filmtitel, unten eingelassen in die rahmende Verzierung der Tafel, eine weitere, weniger auffällige textliche Angabe: „Ebony Films“ – der Name einer Firma für Filmproduktion und -distribution (vgl. Header-Abbildung). Doch bereits ohne zu wissen, auf wen oder was sie sich bezieht, enthält diese Angabe einen anfänglichen Verweis auf ‚Race‘-Differenz. Denn „ebony“ heißt Ebenholz, ebenhölzern, tiefschwarz – Schwarz aber eben nicht nur als Farbe, sondern im Zuge von ‚Race‘, der Rassifizierung von Menschen. „Ebony“ ist ein ambivalenter Begriff, der sowohl als Fremdzuschreibung pejorativ – d.h. rassistisch – als auch als Selbstbeschreibung affirmativ verwendet wird, wie etwa im urban dictionary aufgefächert (N.N. o.J.).

Der Rückgriff auf die filmhistorische Forschung zu diesem Material liefert weitere Ambivalenzen, Leerstellen und Widersprüche. Im überschaubaren Diskurs scheint Konsens zu herrschen, die Firma Ebony Films habe durch ihren Namen nur als Black-owned business wirken sollen, sei aber tatsächlich in der Hand weißer Entscheidungsträger gewesen (Cripps 1977: 172, Sampson 1977: 207, Bowser/Gaines/Musser 2001: xx, Stewart 2005: 196, Lupack 2014: 27, Butters Jr. 2016: 106). In der Vorbereitung dieses Textes stoße ich zufällig in den Chicago Film Archives auf den zweiteiligen Dokumentarfilm THE VERY LAST LAUGH (USA 1978). Dieser legt dagegen dar, Luther J. Pollard, der afroamerikanische Produzent von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE, sei alleiniger Gründer und Chef von Ebony Films gewesen. Recht glaubwürdig macht diese Behauptung der Auftritt Pollards selbst als hochbetagter Interviewter des Dokumentarfilms: Pollard erzählt, wie seine Frau den Namen „Ebony Films“ vorgeschlagen habe, und zwar mit dem expliziten Hintergedanken, damit einen impliziten Bezug zu Schwarzer Kultur herzustellen (Clip 2). Von Abhängigkeiten oder sonstigen Einschränkungen der Entscheidungsgewalt Pollards ist in THE VERY LAST LAUGH nie die Rede. Das schließt derartige Hintergründe sicher nicht aus. Bereits in den 1970er Jahren stellt dieser Dokumentarfilm allerdings eine wesentliche Tendenz des „Race Cinema“-Diskurses zumindest entscheidend in Frage: dass „race films“ nämlich meist nicht unter Schwarzer (Produktions-)Kontrolle entstanden seien (vgl. Cripps 1977, Sampson 1977, Bowser/Gaines/Musser 2001, Gaines 2001, Stewart 2005, Stewart 2016). Der Fund von THE VERY LAST LAUGH, der in keinem der mir bekannten Diskursbeiträge auch nur erwähnt wird, zeigt also zumindest, wie komplex, widersprüchlich und unvollständig die Forschung zu frühen Schwarzen Kinematografien ist – einschließlich der Eignung des Labels „Race Cinema“.

Tatsächlich ist der Herstellungskontext von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE sogar noch unklarer, zumal keine Angabe einer Regieverantwortlichkeit überliefert ist. Mehrere jüngere Quellen bestreiten nämlich, dass Ebony Films diesen überhaupt selbst produziert hat. Gerald R. Butters Jr. (2016: 105–108) und Allyson Nadia Field (2023: 32) zufolge hat die weiß geführte Produktionsfirma Historical Feature Films den Kurzfilm hergestellt. Ebony Films habe lediglich als Distributionsfirma fungiert, indem sie 1917 die Rechte an diesem Film (und einigen weiteren) erworben und dann unter dem Label „Ebony Comedies“ vertrieben habe, so Butters Jr. und Field. Dies würde die o.g. Titelkarte als nicht zum Film selbst gehörend erweisen. Die Unterschiede der Produktionsgeschichten von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE sind auch deshalb relevant, weil sich der „Race Cinema“-Diskurs wiederholt daran abgearbeitet hat, die Komödien von Ebony Films – oder alternativ nur die ursprünglich von Historical Feature Films produzierten unter ihnen – seien insbesondere einem Schwarzen Publikum ob ihrer platten Stereotypisierungen übel aufgestoßen (Gaines 2001: 305f., Stewart 2005: 190ff., Musser 2016: 7f., Butters Jr.: 107f., Field 2023: 33ff.). Dies widerspricht zumindest dem von Luther Pollard in THE VERY LAST LAUGH artikulierten Anliegen, Schwarzem Kunstschaffen eine Bühne bieten zu wollen, vehement.

Die Frage nach der Produktionsverantwortlichen hinter TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE scheint umso wichtiger zur Einordnung zeitgenössischer Paratexte – unabdingbarer Quellen jeder filmhistoriografischen Forschung – zu sein, etwa einer fragwürdigen Zeitschriftenannonce zu „Ebony Comedies“ von 1918 (Abb. 1), die auch in THE VERY LAST LAUGH kurz eingeblendet wird. In sprachlich eindeutiger Fremdzuschreibung ist in dieser Branchenanzeige vom „quaint“ (kuriosen) Humor Schwarzer Menschen die Rede (N.N. 1918: 13). Ausgerechnet der „black faced act“ der Vaudeville-Tradition dient als Vergleichsfolie, wird gar als marketingstrategische Erfolgsgarantie bemüht (ebd.). Ein eindeutiger Fall exotisierender, rassistischer Essenzialisierung, scheint es zunächst. Und doch hebt der Werbetext gleichzeitig die Spezifik Schwarzer Kultur hervor (wenngleich sicher nicht in dieser Terminologie). Insofern mag als affirmativ gelesen werden, dass etwa „the real [n-word]“ als Darsteller*in gegenüber „imitators“ privilegiert (ebd.: 12) und mit einer solchen Nachahmung auch Blackface implizit kritisiert wird. Diese – sicher diskutable – Reklamation von Authentizität kann ebenfalls als eine Form des Creditings verstanden werden, des Ausweisens von Kulturspezifik. Dennoch präsentiert dieses schriftkulturelle Artefakt Schwarzes Kino als Attraktion des Anderen und scheint somit eher ein weißes (und tendenziell rassistisches) Publikum zu imaginieren. Ließe sich daraus folgern, dass Luther Pollard kaum für eine derartige Werbestrategie verantwortlich zeichnen konnte? Dass seine Erinnerungen unzuverlässig sind? Oder lässt das Wissen um seine Beteiligung den Duktus der Anzeige gerade als weniger ausgrenzend wirken? Während sich die Rolle Pollards bei Ebony Films anhand der Annonce sicher nicht abschließend klären lässt, scheint sie zumindest die Setzung eines rein oder primär Schwarzen Publikums zu konterkarieren, die durch den Begriff „Race Cinema“ vorgenommen wird.

2. Zwischentitel (I): „Race Matters“

Wenn also weder Filmproduktion noch zeitgenössische Filmrezeption klar als dezidiert Schwarz vorausgesetzt werden können, inwiefern lässt sich TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE dann dem Label „race films“ zuordnen? Bevor ich auf diese Frage anhand der Besetzungsdiskurse und filmischen Ästhetik zurückkommen werde, schiebe ich zunächst einen argumentativen Zwischentitel ein, der auf meine theoretische Relationierung von Medialität und Materialität zielt.

Im Zuge ihrer post-/dekolonialen Differenz- und Rassismustheorie schreibt Sara Ahmed (2015: 95): „Racism is how others are created as beings apart […]. There can be an indifference to what difference is the difference that matters […].“ Ahmed ruft hiermit ‚Race‘ als differenzlogische Kategorie sowie die Unterschiedlichkeit von Unterscheidungen auf, also das Verhältnis von Differenzen (sowohl innerhalb der Kategorie ‚Race‘ als auch deren Verhältnis zu u.a. Gender und Klasse). Sie führt weiter aus:

[D]ifferences become congealed in entities; differences become sediment, heavy histories that weigh us down. […] To think of race as a sedimented history is to think of how race matters as matter. Something becomes sedimented, when it has settled, often near a barrier, as that which stops a flow. And race is precisely this: a congealing, a solidifying: a history that becomes concrete, a physical barrier in the present: stop. (ebd.)

Dass Differenzen Ahmed zufolge – ungeachtet ihrer sozialen Konstruiertheit – gerinnen, geschichtliche Ablagerungen hinterlassen, hat zwei wichtige Implikationen. Zum einen positioniert sich Ahmed ambivalent zu Differenz, stellt nötige Ausdifferenzierungen gegen essenzialisierte Unterscheidungen. Dies verstehe ich als symptomatisch für eine feministisch-antirassistische Genealogie der Differenztheorie, die seit mindestens Sojourner Truth (1851) Mitte des 19. Jahrhunderts insbesondere Theoretikerinnen of Color vorangetrieben haben, einschließlich des Intersektionalitätskonzepts von Kimberlé Crenshaw (1991). Über ihre wichtigen Spezifika hinaus ist diesen Ansätzen von Truth über Crenshaw bis zu Ahmed gemein, dass sie den theoretischen Fokus auf Verhältnisse unterschiedlicher (unterschiedener!) Differenzkategorien lenken. Zum anderen konzipiert Ahmed ‚Race‘ als auch materiell: Der Ausdruck „race matters“ ist hier doppelwertig, verweist er einerseits auf die Gewichtigkeit des Konzeptes (to matter = von Bedeutung sein), stellt andererseits klar, dass Rassismus zu Ablagerungen, zu Verfestigungen geführt hat, die im Gegensatz zum rassistischen Konzept selbst keine rein diskursiven Konstrukte sind (matter = Materie).

Mit diesem Schlaglicht möchte ich meinen Überlegungen damit ein spezifisches theoretisches Verständnis von Differenz und Materialität zugrunde legen. Dies veranschlagt eine relationale Vorstellung des Dazwischen, eine spezifische Vorstellung konstitutiver Relationalität.1 Neben Ahmeds Differenztheorie berufe ich mich für dieses Verständnis von Relationalität auch auf Neue Materialismen, etwa Donna Haraways und Karen Barads. Das Theorem der materiell-semiotischen Verknotungen von Haraway (1988) sowie die Idee einer rigorosen Verschränktheit von Materie und Diskurs von Barad (2007) scheinen mir in diesem Sinne auch kulturwissenschaftlich produktiv. Mit dieser transdisziplinären Brücke schließe ich auch an Olga Moskatova (2019) und ihr Konzept eines relationalen Materialismus an. Was Moskatova vor allem auf kameralose Filme bezieht, scheint mir auf weitere Aspekte des Kinematografischen erweiterbar: Unter anderem mit Bezug auf Barad betont Moskatova die Verflochtenheit materieller und medialer Implikationen im Filmischen. Das bedeutet eine erhebliche theoretische Wende, eine Abkehr von der binären Trennung von Materialität und Medialität. Die Genese dieser Trennung verfolgt Moskatova theoriegeschichtlich bis zu Aristoteles zurück. Dagegen setzt sie das Ineinandergreifen des Materiellen und Medialen, unter anderem mit Bezug auf das Konzept der Intraaktion, das wiederum Barad geprägt hat (und auf das ich zurückkommen werde). Zentral für meine Argumentation sind zunächst zwei Punkte: erstens mit Ahmed gerade ‚Race‘/Rassismus als Beispiel einer Verschränkung von (auch medialer) Differenz-Konstruktion und geronnener Materialität zu verstehen; zweitens dieses relationale Verständnis mit verwandten neomaterialistischen Überlegungen zu verbinden, die Medialität und Materialität filmwissenschaftlich als ebenfalls konstitutiv miteinander verflochten denken lassen.

3. Zwischentitel (II): Ebonics

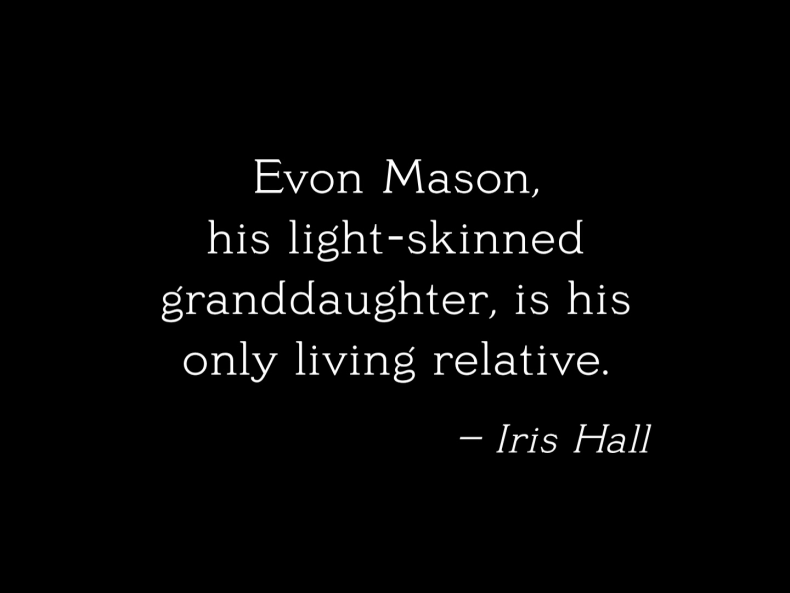

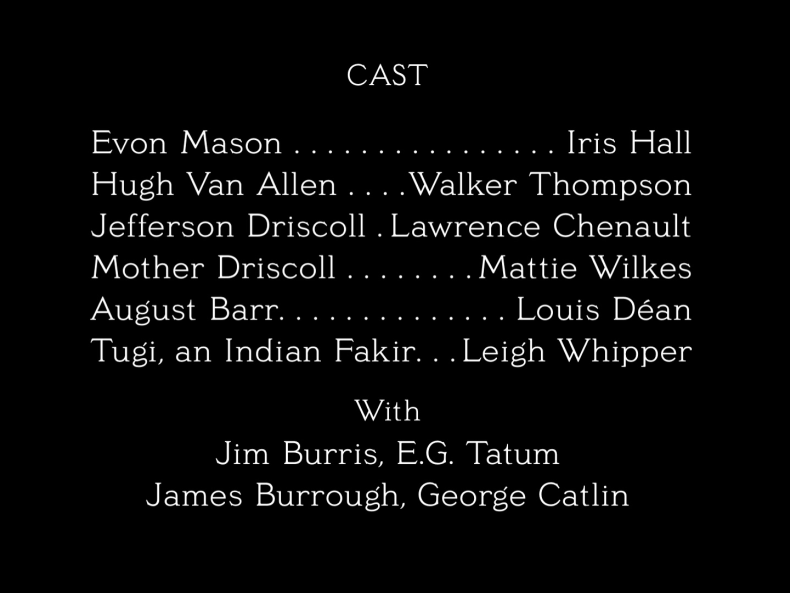

Von diesem theoretischen Einschub kehre ich zurück zu filmischen Zwischentiteln früher Schwarzer Kinematografien. Im Gegensatz zu den meist äußerst spärlichen Angaben in Anfangs- und/oder End-Credits wie in TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE wird in manchen Filmen deren Besetzung innerhalb der Zwischentitel angegeben. In THE SYMBOL OF THE UNCONQUERED (USA 1920) etwa wird der Cast auf diese Weise nach und nach offengelegt (Abb. 2). Dies läuft sowohl der Listenförmigkeit von Credits zuwider als auch ihrer Verortung an den Rändern des Films. Wie bei vielen der (sehr wenigen) erhaltenen Filme des frühen Schwarzen Kinos ist die Faktenlage zur Besetzung im Fall von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE brüchig: In der einzigen erhältlichen – 2016 veröffentlichten – Fassung gibt es im Film selbst keinerlei Angaben zum Cast, nicht einmal zur Crew. Zu konstatieren ist hier also die Abwesenheit audiovisueller Besetzungslisten (wie in heutigen Vor- und Abspannen gängig) sowie entscheidende Leerstellen.

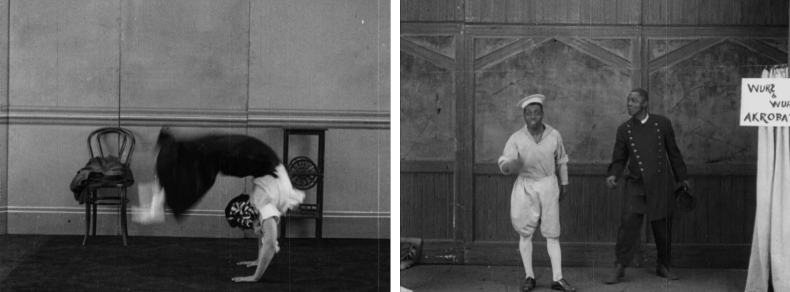

Wie der inhaltliche Verweis auf ‚Race‘ in THE SYMBOL OF THE UNCONQUERED zeigt (Abb. 2), tragen Zwischentitel erheblich dazu bei, dass diese Filme als „race films“ gelabelt werden. Das ist besonders prekär, wenn nicht geklärt ist, wer diese Zwischentitel wann eingefügt hat. In TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE wiederum findet sich der besagte „Ebony Films“-Credit in sämtlichen Zwischentiteln der erhaltenen Version und verstetigt diesen verzweigten Bezug insoweit. Zusätzlich vollzieht sich hier eine ebenfalls mehrdimensionale ‚Race‘-Differenzierung durch eine sprachliche Verschiebung zum Slang. Auslöser der Handlung des Kurzfilms ist der zufällige Fund von Tickets zu einem Varieté durch die Titelfiguren (Clip 1). Die Vorstellung besuchen die beiden gemeinsam mit einer Frau und einem Hund (die beide bezeichnenderweise aus dem Titel ausgeschlossen bleiben) (Abb. 3). Durch die Erfahrung des Varietés inspiriert, stellen die drei Protagonist*innen ein eigenes Vaudeville-Programm zusammen, in dem sie mitunter die Nummern des zuvor rezipierten Varietés (Akrobatik, Jonglieren) nachahmen (Abb. 4) und das im ausgelassenen Chaos endet (Clip 1). Die eigene Vorführung ist aber keine bloße Kopie der besuchten, sondern enthält Variationen und Ergänzungen. Sie lässt sich somit auch als Aneignung lesen – einschließlich einer noch stärkeren komödiantischen Überzeichnung. Insofern mag die zweite Darbietung eine Parodie der ersten darstellen, also als ambivalente „mimicry“ im postkolonialen Sinne Homi Bhabhas (1984) fungieren.

Die Dramaturgie von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE ist zweigeteilt: in eine erste, weiß konnotierte2 und eine zweite, Schwarz konnotierte Aufführung. Diese Konnotationen leisten nicht zuletzt die sprachlichen Verschiebungen in den Zwischentiteln. Im Gegensatz zu den Dialogtexten der weißen Figuren gemäß orthografischer Normsprache (Abb. 5) sind die Dialogtexte der beiden Schwarzen Protagonisten stets im Slang formuliert, wird z.B. sir „sah“, leaving „leabin“ oder here „hyar“ buchstabiert (Abb. 6). Diese Differenzierung kann zunächst als othering begriffen werden, indem mit der Abweichung von der Norm auch eine Abwertung einhergeht. Sie erinnert aber gleichzeitig an Praktiken der Hip-Hop-Kultur, die mich lehren, dass ein solcher Slang aus afroamerikanischer Perspektive durchaus eine Form der Aneignung sein, also auch affirmative Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge haben kann. Es ist kein Zufall, dass dieser angeeignete Slang im Hip-Hop als „ebonics“ bezeichnet wird.

4. Intratitel: Relationalität

Eine solche Verschiebung qua Rassifizierung und/oder Reapropriation gibt es in TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE nicht nur in den Zwischentiteln, sondern auch in den Besetzungsangaben auf Schildern innerhalb der Erzählung, also als Schrift im Film.3 Auch insofern geht Crediting non-konventionell vonstatten – nicht an den Rändern des Films extradiegetisch oder paratextuell, sondern intradiegetisch und performativ. Auf die normsprachlichen Angaben der Performer*innen des ersten Varietés folgen hier ebenfalls im Slang geschriebene, orthografisch und schriftstilistisch abweichende Angaben im Zuge des zweiten Varietés: So entspricht etwa dem Schild „Queenie Singer“ (Abb. 7) das spätere Schild „De Roze THe ZoNg BiRd“. Dabei wechselt nicht nur die Schreibweise kreativ zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und wird – konsistent – jedes S spiegelverkehrt geschrieben (so dass es als Z erscheint), sondern fällt auch das Schriftbild unregelmäßiger und geschwungener aus, wodurch es deutlich verspielter wirkt (Abb. 8). Auffallend ist auch, dass das Anbringen der Schilder beiderseits wiederholt in Szene gesetzt wird. Dies stellt zum einen die Performativität von Crediting heraus. Noch eher als im Fall der Zwischentitel erscheint mir dieser Umgang mit Schrift zum anderen als Aneignung, als ästhetisch-diskursiver Ausbruch aus Unterdrückungsverhältnissen. Durch die Verschiebung der abgewandelten Sprache innerhalb der Diegese und durch deren Herausstellung in der filmischen Ästhetik wird in meiner Lesart hier deutlicher eine agency dieser im (und durch den) Film sichtbaren Schwarzen Menschen ins Bild und in Kraft gesetzt. Dies ermöglicht eine weitere Parallelisierung mit der Hip-Hop-Kultur, insoweit das ausschweifende Schriftbild gewisse Ähnlichkeiten mit Graffiti hat – wo es ebenfalls nicht nur um orthografische, sondern mindestens gleichermaßen um ästhetische Abweichungen und um die Performativität des Oppositionellen geht.

Zudem ist die Kontrastierung der Performances in TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE als Dopplung der außerfilmischen Umstände lesbar, d.h. der Film als selbst- und metareflexiv. In diesem Sinne entsprechen die qua ‚Race‘ differenzierten Performanzen dem Verhältnis Schwarzer Filmkomödien zu weißen (Keystone-)Komödien jener Zeit. Daneben werden spielerisch weitere Facetten der frühen Schwarzen Kinogeschichte aufgerufen, wie etwa die Aufführung Schwarzer Kultur vor einerseits weißen, andererseits Schwarzen Publika, deren Rezeption wiederholt in Szene gesetzt wird (vgl. Field 2023: 29). In diesem Sinne ließe sich folgern, dass sich hier performativ – schriftkulturell akzentuiert – etwas Widerständiges gegen die auch kinematografisch virulente white supremacy konstituiert.

Mein Vorschlag lautet, derartige Credits innerhalb der Diegese als Intratitel zu bezeichnen: erstens mit Blick eben auf ihre intradiegetische Positionierung, zweitens in Rückbindung an eine bereits erwähnte theoretische Referenz zur Relationalität von Materie und Diskurs – nämlich Karen Barads Konzept der Intraaktivität. Hergleitet aus der Quantenphysik, stellt Barad (2007) ihren Begriff der Intra-Aktion dem der Interaktion gegenüber. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass eine Interaktion vorhandene Entitäten voraussetzt, die dann miteinander interagieren – während Intra-Aktion eine Form des Ineinandergreifens beschreibt, der eben keine festen Entitäten vorausgehen. Das Prinzip einer konstitutiven Relationalität nach Barad (sowie Haraway und Moskatova) besagt vielmehr: Entitäten – und hier sind explizit auch Differenzkategorien gemeint – entstehen dieser Konzeption zufolge erst aus Verhältnissen heraus. In Bezug auf ‚Race‘ heißt das: Akte des Differenzierens gehen den als essenziell behaupteten Differenzkategorien Schwarz und weiß in Wahrheit voraus. Diese rassistischen Kategorien sind das Ergebnis von Operationen und nicht deren Voraussetzung.

5. Abspann: Intraaktives Crediting

Die kinematografischen Operationen, um die es mir geht, nenne ich also Crediting. Das Verb to credit meint hier: ausweisen, angeben, nennen, aber auch anrechnen, gutschreiben, anerkennen, glauben. Die Verlaufsform crediting unterstreicht das Prozessuale und Performative dieser Praxis. Mit Blick auf frühe Schwarze Kinematografien scheinen mir diese Operationen intraaktiv zu funktionieren, d.h. bildet ihr heterogenes Ineinandergreifen überaus instabile Credits heraus. Im vorliegenden Material sind diese Credits meist gerade nicht listenförmig oder klar an den filmischen Rändern zu verorten. Vielmehr überlagert sich das Crediting mit dem Inhalt und der Ästhetik der Filme sowie ihren Herstellungs- wie Vertriebskontexten, einschließlich ihrer Vermarktung. Diese Überlagerungen entsprechen dem von Barad aus der Quantenphysik hergeleiteten Prinzip der Interferenz. Schließlich gehören auch die jüngeren Film-Publikationen und jegliche forschenden Perspektiven zu dieser Operationalität – zumal sich beide Sphären etwa in den wissenschaftlichen Texten im Beiheft der Edition von Kino Lorber/BFI kreuzen (Musser 2016, Stewart 2016).

Ein solcher relationaler Ansatz muss sich damit arrangieren, dass Credits nicht einfach vorhanden sind oder fehlen, sondern sich intraaktiv zusammensetzen, ja: immer wieder neu zusammengesetzt werden (können). Neben dem filmischen Material selbst, oft in divergenten Versionen, gehören dazu u.a.: zeitgenössische Marketingformate, aktuellere Begleitmaterialien (hier: das Booklet einer Blu-ray-Edition), wissenschaftliche Literatur, graue (publizistische, kuratorische, archivarische) Angaben, Datenbankeneinträge (z.B. der Internetfilmdatenbank IMDb) und wiederum andere Filme mit Making-of-Charakter (hier: THE VERY LAST LAUGH). Die meisten dieser Materialien werden medienwissenschaftlich bisher als Paratexte gefasst. Diese Bei-Ordnung scheint mir hier nicht hinzureichen, um deren epistemische Relevanz und auch ihre Überlagerung untereinander sowie mit dem vermeintlichen Primärtext zu benennen. Zudem blendet der Paratext-Diskurs die Situiertheit eines jeden Blicks auf das Material aus und ist damit aus feminismustheoretischer Sicht epistemologisch unterkomplex (vgl. Haraway 1988). Wenn in Filmen des frühen Schwarzen Kinos vereinzelt doch Besetzungslisten auftauchen, wie etwa in THE SYMBOL OF THE UNCONQUERED (Abb. 9), muss das stutzig machen – das Schriftbild und die fehlenden Alterungsspuren sprechen hier sehr dafür, dass diese Besetzungsliste erst im Zuge der Restauration ein gutes Jahrhundert später ergänzt worden ist.

Außerdem gibt es zum aus dieser Epoche erhaltenen Material weiterhin etliche Wissenslücken und Diskrepanzen: Etwa widerspricht eine der wenigen Regieangaben innerhalb eines Korpusbeitrags – im Kurzfilm MERCY, THE MUMMY MUMBLED (USA 1918) – dem entsprechenden Credit der IMDb.4 Hinsichtlich TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE machen die verschiedenen Angaben der Rolle Luther Pollards in der Produktionsfirma Ebony Films (bzw. der Rolle der Firma in der Produktion des Films) gewaltige Unterschiede: Wer hatte damals das Sagen, wer hat heute die Deutungshoheit? Handelt es sich bei Ebony Films um die erste Schwarze Filmproduktionsfirma oder bei Pollards Position innerhalb dieser um reinen Tokenismus einer rassistischen Firma, wie dies bekanntlich auch heute – etwa im Zuge von Black Lives Matter – oft zu beobachten ist?

Weder zur Klärung der Sachlage noch zu ihrer politischen Einschätzung kann ich eine eindeutige Lösung anbieten. Vielmehr ist Crediting Difference gerade als eine ambivalente Operation gemeint, die Differenzen sowohl verstärkt als auch Möglichkeiten der Aneignung und Affirmation aufzeigt – und insgesamt ein unabschließbarer Prozess bleibt. Theoretisch bleibt für mich das vorläufige Resümee, dass diese Operationen auf konstitutive Verschränkungen deuten, und zwar von Ästhetischem und Diskursiven wie von Medialität und Materialität. Ebenso wie ‚Race‘ nach Sara Ahmed gleichzeitig medial/konstruiert und materiell/sedimentiert ist, verflechten sich in diesem ‚Race‘-Crediting mediale mit materiellen Implikationen, sind ihre ästhetischen und die diskursiven Aspekte nicht strikt voneinander trennbar. Letztlich geht es aber vielleicht zunächst um eine ganz basale Affirmation: nämlich die bisher weitgehend vernachlässigten frühen Schwarzen Kinematografien überhaupt erst einmal wissenschaftlich anzuerkennen und angemessen zu würdigen – in ihrer oft unauflösbaren Komplexität.

- 1

Sehr verkürzt gesagt, geht es um ein relationales Konzept, das Relationen epistemologisch zentral schaltet: Es bevorzugt Verhältnisse gegenüber den ins Verhältnis gesetzten Entitäten (Relata), wodurch auch der ontologische Status von Relata in Zweifel gerät. Mehr dazu unten im Fließtext.

- 2

Charles Musser (2016: 6) behauptet, die diegetisch weißen Performer*innen des ersten Varietés würden von Schwarzen Darsteller*innen in Whiteface gespielt oder im Zuge eines Passings als weiß innerhalb der Diegese. Beide Varianten würden die Verhältnisse der Performanzen in TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE erheblich verkomplizieren. Heikel ist Mussers Behauptung aus einer seinerseits weißen Perspektive, insofern sie – angesichts fehlender Quellen – auf seiner eigenen (unreflektiert) rassifizierenden Lesart des Films zu fußen scheint.

- 3

Zusätzlich zu den Zwischentiteln die im Kamerabild sichtbare Schrift einzubeziehen, ist auch deshalb wichtig, weil somit meine Argumentation aufrechterhalten werden kann, selbst wenn Ebony Films im Zuge des vermeintlichen Weitervertriebs von TWO KNIGHTS OF VAUDEVILLE (vgl. oben im Fließtext) auch den Sprachstil der Zwischentitel verändert und nicht nur den Firmennamen ergänzt haben sollte.

- 4

Während die Regie in der Titelkarte des Films „R.G. Phillips“ zugeschrieben wird, weist die IMDb (https://www.imdb.com/title/tt0223727; 31.07.2024) „R.W. Phillips“ als Regisseur von MERCY, THE MUMMY MUMBLED aus.

Ahmed, Sara (2015) Race as Sedimented History, in: Postmedieval, Nr. 6, S. 94–97.

Barad, Karen (2007) Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham/London: Duke University Press.

Bhabha, Homi K. (1994) The Location of Culture. London/New York: Routledge.

Bowser, Pearl/Gaines, Jane/Musser, Charles (Hg.) (2001) Micheaux and His Circle. African-American Filmmaking and Race Cinema of the Silent Era. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.

Butters Jr., Gerald (2016) Capitalizing on Race, in: Barbara T. Lupack (Hg.): Early Race Filmmaking in America. New York/London: Routledge, S. 105–122.

Crenshaw, Kimberlé (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in: Stanford Law Review 43, Nr. 6, S. 1241–1299.

Cripps, Thomas (1977) Slow Fade to Black. The Negro in American Film, 1900–1942. Oxford/New York: Oxford University Press.

Field, Allyson Nadia (2023) Two Knights of Vaudeville (1915), in: Wyatt, Justin/Phillips, W.D. (Hg.): Screening American Independent Film, London: Routledge, S. 27–36.

Gaines, Jane M. (2001) Fire & Desire. Mixed-Race Movies in the Silent Era. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Haraway, Donna (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: Feminist Studies 14, Nr. 3, S. 575–599.

Lupack, Barbara Tepa (2014) Richard E. Norman and Race Filmmaking. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.

Moskatova, Olga (2019) Male am Zelluloid. Zum relationalen Materialismus im kameralosen Film. Bielefeld: transcipt.

Musser, Charles (2016) Race Cinema and the Color Line, in: Pioneers of African-American Cinema [Booklet der Blu-ray-Edition], S. 4–26.

N.N. (1918) Ebony Comedies, in: Exhibitor’s Herald 7, Nr. 26, 29.06.1918, S. 12–13.

N.N. (o.J.) ebony, in: urban dictionary, online: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ebony (31.07.2024).

Sampson, Henry T. (1977) Black in Black and White: A Source Book on Black Films. Lanham: Rowman & Littlefield.

Stewart, Jacqueline Najuma (2005) Migrating to the Movies. Cinema and Black Urban Modernity. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.

Stewart, Jacqueline Najuma (2016) Race Movies: A Patchwork History, in: Pioneers of African-American Cinema [Booklet der Blu-ray-Edition], S. 28–42.

Truth, Sojourner (1851) Bin ich etwas keine Frau*? in: Kelly, Natasha A. (Hg.): Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte. Münster: Unrast 2019, S. 15–16.