Vom Parergon zum Ergon

Vom Parergon zum Ergon

Das Objektschild als Kunstwerk

1. Vom Parergon zum Ergon

Besetzungslisten im engeren Sinn scheinen vor allem bei performativen und zeitbasierten Künsten wie Film oder Theater eine Rolle zu spielen. Denn diese Künste benötigen eine aufwendige, in diesen Listen angezeigte Arbeitsteilung und eine damit einhergehende umfangreiche Finanzgrundlage, die neben den Namen der Beteiligten an den Produktionen zudem vertraglich vereinbarte Firmennennungen oder Urheberrechte mit einschließen kann. Bildende Kunst, gemeinhin unbewegt wie im Medium der Zeichnung, Malerei, Skulptur oder Installation, ist hingegen traditionell von autorisierenden Einzelpersonen getragen und vergleichsweise kostengünstig. Sie verspricht sogar im Idealfall einen Handelspreis, der weit über den Produktionskosten liegt. Abseits der in Ausstellungen immer häufiger gezeigten, bewegten Bilder mit Vor- und Abspann, die analog zum Film funktionieren, und abseits von Texten an Wänden und Katalogen, die kuratierte Präsentationen mit der Auflistung von beteiligten Personen und Unternehmen eröffnen oder abschließen können, mag sich damit die Frage nach den unterschiedlichen Formen und Funktionen, Materialitäten und Temporalität von Credits oder Listen im Kontext der Bildkünste in der Regel nicht stellen.

Im Folgenden sollen zwei Ausnahmen von dieser Regel zur Sprache wie zur Anschauung gelangen, die zugleich einen spezifischen Theoriehorizont eröffnen. In Frage steht, welchen Status bildkünstlerische Credits in den hier vorgestellten Ausnahmen besitzen. Damit ist auch angedeutet, was das über den Status von Credits im Allgemeinen aussagt, doch bleibt es weiteren Überlegungen mit Bezug auf bewegte Bilder vorbehalten, dies zu klären. Eines ist jedenfalls hier bereits zu Beginn zu behaupten: Mit Rücksicht auf Gérard Genettes poststrukturalistische Literaturtheorie sowie Jacques Derridas dekonstruktivistische Philosophie kann Besetzungslisten der Status eines Beiwerks, eines Paratextes (Genette) oder Parergons (Derrida) zwischen einerseits Werk und andererseits Kontext der Rezeption zukommen.

Die beiden zu diskutierenden Ausnahmen von der Regel – Louise Lawlers Writers Should Be Well Paid und Kirsten Pieroths Untitled (loan) – irritieren diese Statusbestimmungen, indem sie jeweils ein Objektschild, wahlweise auch Wandetikett oder Ausstellungslabel genannt, zu ihrem zentralen Thema machen und damit das Beiwerk als Werk erscheinen lassen. Diese Schilder können für die Rezeption in Präsentationskontexten als dasjenige gelten, was Besetzungslisten für Theater und Film im engeren Sinn sind: Sie verzeichnen zunächst den Namen der Kunstschaffenden, den Titel des Werks sowie die Entstehungszeit und nennen oft zusätzlich die Maße und die verwendete künstlerische Technik. Je nach Konvention der ausstellenden Institution können außerdem Provenienz, Erwerbsdatum oder Inventarnummer hinzukommen. Neuerdings finden sich hier sogar verstärkt weniger faktenbasierte Informationen wie Werkanalysen und weiterführende Interpretationen.

Insofern entspricht der Text auf dem Objektschild denjenigen Merkmalen, die Genette entweder zu den werkexternen Epitexten oder zu den werkinternen Peritexten, aber in jedem Fall zu den übergeordneten Paratexten zählt. Darunter sind auch – und für Besetzungslisten von besonderer Relevanz – „Der Name des Autors“ oder „Titel“ (1989: 41–57 und 58–102). Genettes „Paratext. Das Buch vom Beiwerk des Buches“ – auf Französisch mit einem einzigen Wort „Seuils“ („Schwellen“) – widmet sich ausschließlich literarischen Werken. Doch kommt dabei nicht nur der Text, sondern auch die Materialität des Buches, das die „Materialisierung eines Textes für das Publikum“ (ebd.: 23) darstellt, zum Tragen. Darauf kann ebenso die Vorsilbe Para- hinweisen. Genette hat dazu in der zweiten Fußnote – auch sie selbst stellt einen Paratext dar – eine „Bemerkung von J. Hillis Miller“ zitiert:

Para ist eine antithetische Vorsilbe, die gleichzeitig Nähe und Ferne, Ähnlichkeit und Unterschied, Innerlichkeit und Äußerlichkeit bezeichnet […]. Etwas Para-artiges ist nicht nur gleichzeitig auf beiden Seiten der Grenze zwischen innen und außen: Es ist die Grenze als solche, der Schirm, der als durchlässige Membran zwischen innen und außen fungiert. (ebd.: 9)

„Schirm“ und „Membran“ weisen auf die zugleich trennende wie durchlässige Materialität des Para- hin. Es ist diese derart konzipierte Vorsilbe, welche die Theorien von Genette und Derrida verbindet.1 Dessen Dekonstruktion des Parergons, die er von der äußerst marginalen Nennung des Begriffs in Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft ableitet, ermöglicht, die Bildkünste mitsamt ihrer eigenen Materialität gut und möglicherweise noch besser als Genettes Paratext zu adressieren. Denn ausgehend von Beispielen des architektonischen Beiwerks bei Kant geht Derrida von einer stärker raumbezogenen Rahmung aus und nähert sich durch die Verwendung des Ergon-Begriffs dezidiert bildkünstlerischen Werken. Er hat dazu im nicht von ungefähr Die Wahrheit in der Malerei betitelten Buch geschrieben:

Ein Parergon tritt dem ergon, der gemachten Arbeit, der Tatsache, dem Werk entgegen, zur Seite und zu ihm hinzu, aber es fällt nicht beiseite, es berührt und wirkt, von einem bestimmten Außen her, im Inneren des Verfahrens mit, weder einfach außen noch einfach innen, wie eine Nebensache, die man verpflichtet ist, am Rande, an Bord aufzunehmen. (1992: 74)

Die beiden hier behandelten Werke von Lawler und Pieroth, welche die gemeinhin flankierenden Angaben von Besetzungslisten nicht nur „an Bord aufzunehmen“, sondern auch in ihr Zentrum stellen, stehen in der Traditionslinie der New Yorker Conceptual Art und weitergehend der Institutional Critique. Das kann kaum verwundern, sind die institutionellen Rahmenbedingungen einer auch textbasierten Rezeption doch gerade ein signifikanter Gegenstand der Konzeptkunst. Wenn das Objektschild die Formen und Funktionen von Besetzungslisten in der bildenden Kunst übernimmt, vermag es, so die These, in den hier diskutierten Fällen nach deren Status zwischen Werk und Beiwerk zu fragen. Wie zu zeigen versucht, können dafür die Begriffe des Paratexts und vor allem des Parergons eine theoretische Grundlage bilden.

2. Louise Lawler: Writers Should Be Well Paid

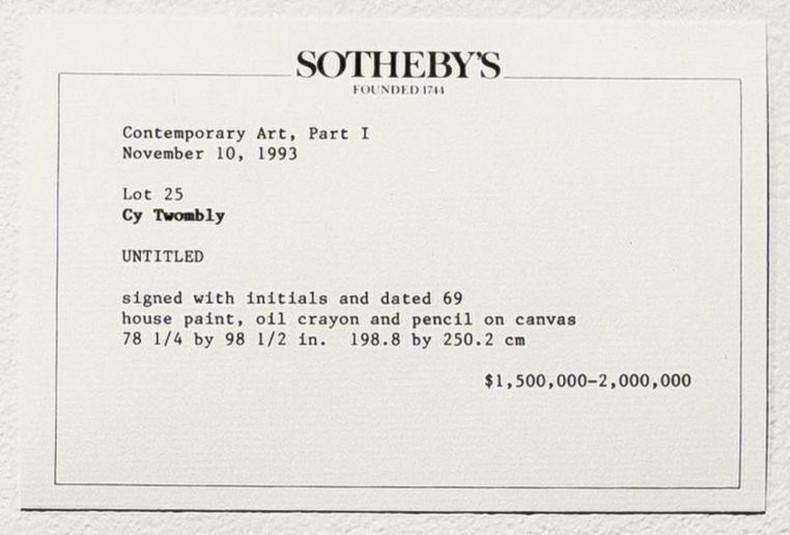

Am rechten Rand des Blickfelds, das sich Diedrich Diederichsen nach eigenen Angaben von seinem Schreibtisch aus um 2017 eröffnete, hing eine Kugelschreiberzeichnung von Michael Krebber mit einer Aufzählung von dessen favorisierten „artists and poets“ (2017: 73), die einer persönlichen Bestenliste in popkultureller, für die postmodernen Jahre des ausgehenden 20. Jahrhunderts so bezeichnenden Manier entsprach. Am gegenüberliegenden linken Rand von Diederichsens Blickfeld befand sich die innerhalb ihres Rahmens beschriftete Fotografie eines Objektschilds, das in neun Zeilen die Charakteristika eines Kunstwerks listenförmig wiedergab (Header).

Dass die Ähnlichkeit beider Papierarbeiten, die in dieser Pendant-Hängung zum Ausdruck kam, kein Zufall war, bestätigte Diederichsen selbst, indem er die einzelnen Zeilen des Objektschilds in seinem Text eigens schriftlich auflistete. Anders als in Diederichsens Text stehen diese Angaben auf der Fotografie des Objektschilds in Schreibmaschinentype und in unterschiedlichen Zeilenabständen. Wie das in Großbuchtstaben gesetzte, auf seine Abwesenheit und damit implizit ebenso auf die Abwesenheit des eigentlichen Werks hinweisende „UNTITLED“ ist ebenso der fett gedruckte Künstlername besonders betont. Eine feine schwarze Linie rahmt den Text in Form eines Längsrechtecks, das oben mittig „Sotheby‘s“ mitsamt einem kleiner daruntergesetzten „founded 1744“ im Corporate Design des Unternehmens unterbricht. Alle Angaben zusammengenommen, referiert das abfotografierte Schild also auf ein Gemälde von Cy Twombly während seiner Vorbesichtigung des Auktionshauses zur Versteigerung im November 1993. Obgleich die analog anmutende Type genauso mit einem Digitaldrucker hätte erzeugt sein können, legt sie nahe, dass das Wandetikett aus papierenem Material, etwa einem Karton, besteht, zumal die deutlich erkennbare Raufasertapete im Hintergrund des Schilds ebenfalls – wie bei Vorbesichtigung üblich – eine provisorische Hängung andeutet. Denn die Werke sollen mit ihrer Versteigerung die Besitzer:innen wechseln und folglich auch ihren Ort der Präsentation. Im hiesigen Fall erwarb der Versicherungskaufmann, Milliardär und Philanthrop Eli Broad das Gemälde, das sich heute mit dem Titelzusatz einer Ortsangabe als Untitled (Bolsena) im seinem privat gestifteten Museum The Broad in Los Angeles befindet.

Außerhalb des Etikettenrands, der mit dem schwarz linierten Rahmen um den Text korrespondiert, bildet ein annähernd quadratischer Ausschnitt aus einem Passepartout, das über die Fotografie montiert ist, die nächste Rahmung innerhalb des 51 auf 40,5 Zentimeter messenden Werks (Abb. 1).

In seiner unteren Hälfte stehen die Versalien „WRITERS SHOULD BE WELL PAID“. Ihr Grünton könnte sich auf einen traditionell hierarchisch höhergestellten oder exzentrischen, in jedem Fall einen außerordentlichen Status dieser Unterschrift beziehen. Erst dieser imperativische Satz, dessen Farbe wie Semantik mit der prosaisch wirkenden, unbunten Fotografie kontrastiert, verleiht dem Werk eine Kunstnähe, die das abgebildete Objektschild alleine kaum herzustellen vermag. Das liegt vor allem am vermuteten künstlerischen Eigenanteil des formal wie rhetorisch hervorgehobenen Zusatzes: Könnte Louise Lawlers Autorinnenschaft bei der vermeintlich kunstlos appropriierten Fotografie noch fragwürdig sein, schreibt sie sich spätestens mit den grünen Buchstaben ins Werk ein – und das nicht nur sinnbildlich, sondern auch wortwörtlich. Sobald Lawler als Urheberin zumindest dieser Bildunterschrift identifiziert ist, tritt eine autoreflexive Dimension zutage und die Künstlerin steht als „Writer“ und damit als „well paid“ zur Diskussion. Zufolge Diederichsens Interpretation beinhalten jedoch auch Twomblys Gemälde im Allgemeinen und das hier imaginierte, aber nicht sichtbare Untitled (Bolsena) im Besonderen durch die gekritzelten, gezeichneten oder gemalten Schriftspuren die Art und Weise eines „Writing“ (2017: 75). Demnach könnte mit dem Satz genauso gut Twombly angesprochen sein, der in seinen Anfängen weitaus weniger verdiente als die auf dem Etikett erbetene Millionen-Dollar-Spanne.

Rekurriert das Papierschild in Lawlers Writers Should Be Well Paid auf ein Gemälde von Twombly, aktualisiert das Werk selbst Robert Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing 2 (Abb. 2).

Beide Werke bestehen aus einer gerahmten Grafik – bei Lawler das Foto des Labels, bei Rauschenberg eine eigens ausradierte Zeichnung von Willem de Kooning – und in beiden Fällen ist diese Grafik mit gewissem Aufwand innerbildlich beschriftet – bei Lawler mit dem prägnanten Satz, bei Rauschenberg mit einem von Jasper Johns hergestellten und in das Passepartout eingelassenen Dreizeiler auf einem Papierstück: „ERASED de KOONING DRAWING/ ROBERT RAUSCHENBERG/ 1953“, das selbst als Objektschild für die Zeichnung darüber fungiert.

Zu diesen Parallelen hinzu kommt die Geste der Abgrenzung zur jeweils vorausgegangenen Generation: Während sich Lawler von Twombly distanziert, indem sie auf das rezeptionsleitende wie ökonomiegesteuerte Beiwerk – und eben nicht auf dessen Malerei – fokussiert, löscht Rauschenberg weitestgehend die Spuren des Abstrakten Expressionisten de Kooning und integriert mithilfe von Johns das Beiwerk der Beschriftung ins geleerte Werk. Die Bezugnahmen von Writers Should Be Well Paid auf Erased de Kooning Drawing können weitere historiografische Zusammenhänge unterstreichen: Zum einen steht Rauschenbergs Œuvre als Übergang zwischen Abstraktem Expressionismus (Twombly) und Conceptual Art (Lawler) innerhalb der tradierten Hagiografie der New Yorker Kunst. Zum anderen waren Rauschenberg, Johns und Twombly sowohl künstlerisch als auch privat sehr eng miteinander verbunden. Lawler versucht, mit ihrer kunstvoll gerahmten Fotografie im Sinne der Appropriation Art die New Yorker Kunstgeschichte zu kommentieren, wenn nicht sogar zu schreiben.

Wie Diederichsen in seinem Text ausführt, nimmt Lawlers Satz allerdings maßgeblich Bezug auf die Zeitschrift Texte zur Kunst. Deren Redaktion war insofern beteiligt am Werk, als sie Lawler um eine Edition für das Themenheft „Interessen – Gruppen – Zwänge“ gebeten hatte. Ab Mai 1995 konnte die Zeitschrift ihre Autor:innen mit Writers should be well paid statt eines Geldbetrags entlohnen. Einerseits war das Werk somit als Kritik an der durchaus üblichen Unterstützung von Selbstausbeutung in Kulturjournalismus und Wissenschaftsbetrieb zu verstehen, andererseits versprach die Edition gemäß den Regeln des Kunstmarkts einen Wertzuwachs, der über die Höhe eines üblichen Honorars exponentiell hinausgehen konnte. Indem Lawlers Werk zentral einen Paratext zu lesen oder ein Parergon zu sehen gab, verunklärte sie die Grenzen und öffnete das Werk – ganz im Sinne der Institutional Critique – für die Kontexte von rezenter Geschichte und zeitgenössischem Markt. Lawlers Werk selbst war davon nicht ausgenommen. Die in einer Auflage von 100 hergestellte Edition war am 16. September 2023 beim AaG Auktionshaus am Grunewald in Berlin mit einem Schätzpreis von 400 bis 600 Euro – durchschnittlichen Honorarsätzen durchaus angemessen – zu ersteigern.

3. Kirsten Pieroth: Untitled (loan)

Bevor 2019 das neue Mitternachtsblau an den Wänden des größten Raums im Pariser Louvre, die Salle des États, die alte Champagnerfarbe abgelöst hatte, hingen rechts und links neben dem auf Deutsch gemeinhin Mona Lisa genannten Gemälde von Leonardo da Vinci zwei identische dunkelgraue Metallschilder mit hellgrauer Schrift. Ihre jeweilige Entfernung zum Exponat, das alleine und mittig an der Stirnseite hing, war mit über zwei Metern recht groß. Enorm war und ist der nach wie vor betriebene Aufwand der Präsentation in historischem Bilderrahmen, mit Panzerglas verkleidetem, klimatisiertem Safe samt eigener Fensterbank und einem ebenfalls hölzernen, halbrunden Abstandshalter. Auf dem einzelnen Objektschild stand in der obersten Zeile der Name des Malers, darunter in kleinerer Schriftgröße sein Geburts- und Todesort samt den dazugehörigen Jahreszahlen. In der folgenden Zeile waren die verschiedenen Betitelungsvariationen und Rufnamen des Gemäldes auf Französisch und Italienisch verzeichnet und wiederum darunter – erneut kleiner gesetzt – die Angabe des Malgrunds, gefolgt von Stätte und Zeitraum der Entstehung. In der linken unteren Ecke war die Provenienz und das Erwerbungsjahr zu lesen, in der rechten unteren Ecke die Inventarnummer des Museums.

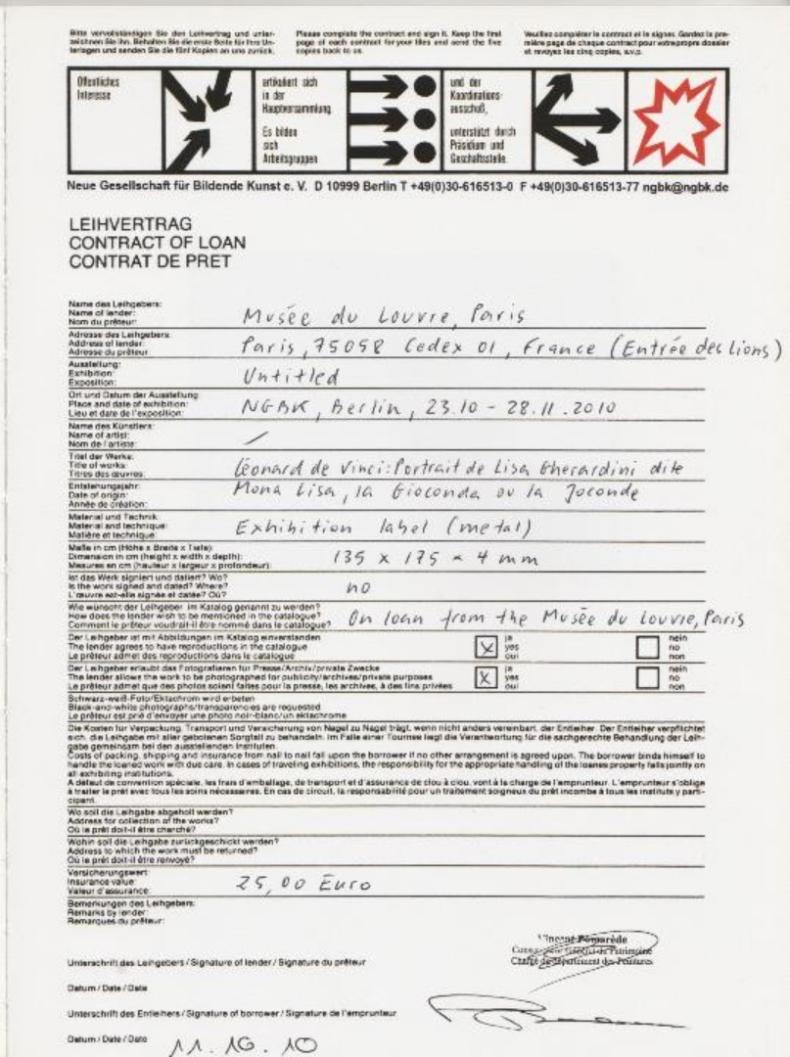

Dieses Label aus dem Louvre war 2007 in der Tate Modern zu sehen und zu lesen (Abb. 3). Es gehörte zum Beitrag Untitled (loan) von Kirsten Pieroth für die dortige Gruppenausstellung Learn to Read. Pieroth hatte ihren Beitrag derart konzipiert, dass über das Schild hinaus ebenso der gesamte Prozess der Ausleihe von Paris nach London, eingeschlossen der erforderliche Schriftverkehr samt Leihvertrag zwischen den Museen, das Abschrauben des Schilds in der Salle des États und das Anschrauben in der Tate Modern, dazugehörten. Die Bedeutsamkeit dieser vermeintlichen Beiwerke und Nebentätigkeiten belegten weitere Versionen des Werks, die Pieroth ein Jahr später in der Berliner Galerie Klosterfelde und der Wiener Galerie Martin Janda sowie 2010 im Berliner Kunstverein nGbK präsentierte (Bell 2008, Eichler 2008, Rottmann 2008).

In den Galerien dokumentierte sie – konträr zur Tate Modern – ausschließlich den Leihprozess anhand von Papieren in Vitrinen und Fotos an den Wänden (Abb. 4+5), in den Räumen der nGbK wieder das Objektschild und im dazugehörigen Ausstellungskatalog neben einer Fotografie des Schildes an der Wand der Londoner Tate außerdem den Leihvertrag zwischen dem Louvre und der Berliner Ausstellungsinstitution (Abb. 6). Der hier bezifferte Versicherungswert von 25 Euro für das Metallschild war selbst für einen untersubventionierten Kunstverein erschwinglich.

In den unterschiedlichen Konstellationen, die diesen vier Displays zu Grunde lagen, wird das Objektschild zu Mittel-, Dreh- und Angelpunkt zeitgenössischer Kunst. Fraglos ist in diesem Rückgriff auf bereits fertiggestellte, kunstferne Produkte Marcel Duchamps Konzept des Readymade impliziert. Pieroths Readymade allerdings profitiert insofern schon von einem Kunstverdacht, als es wiederum selbst als indexikalisches Zeichen auf ein anderes – weltberühmtes – Kunstwerk verweist. Das Objektschild als Index, der nach Charles S. Peirce semiotischer Theorie „in einer Zweitheit oder einer existenziellen Relation zu seinem Objekt“ (1983 [1903]: 65) steht, wird wie ein Ikon präsentiert, das in einer „Erstheit […] unabhängig davon ist, ob es in einer existenziellen Beziehung zu seinem Objekt steht“ (ebd.: 64). Parallel zu dieser Verschiebung von Index zum Ikon ist die Verschiebung vom Parergon zum Ergon zu begreifen.

Die Ikone Mona Lisa, Bild der profanen Bilder, bleibt als Referenzgröße, ist aber gerade nicht in der üblichen Form musealen Leihverkehrs, nämlich als Original, zu sehen, sondern taucht nur in zwei von Pieroths Fotografien der Schild-Demontage auf. Pieroth referiert also auch auf die Unmöglichkeit, das Original zu entleihen, und macht somit zugleich eine Enttäuschung erwartbar. Dieser Umstand ist wichtig, um die Aufmerksamkeit noch stärker auf das Objektschild zu richten, dessen Status als Beiwerk in Zweifel zu ziehen und ihm zugleich seinen Status als Werk nicht zuzusichern. Dabei entfaltet sich die Aufklärung über eine auch ökonomische Verwendungs- und Verwertungskette von der unverkäuflichen, äußerst kunstvollen Mona Lisa über das ausgeliehene, kunstfernere Objektschild zu den von Pieroth erstellten oder beauftragten, sowohl als Kunstwerke handelbaren als auch dokumentarischen Fotografien und anderer vermeintlicher Ephemera des Leihprozesses.

Über „Das Etikett“ hat Michel Butor in seinem 1969 erschienenem Buch Die Wörter in der Malerei folgendes bemerkt:

Bei meinem Besuch im Museum, in der Galerie oder Ausstellung bleibt es, selbst wenn ich für kurze Zeit den mich bedrängenden lästigen Lärm zum Verstummen bringen kann, ein gewissermaßen am Werk haftender, ein wesentlicher Bestandteil. Ich meine das kleine Rechteck aus Messing, Goldpapier oder Plexiglas auf dem Rahmen oder dicht daneben an der Wand, das zu befragen ich mir nicht versagen kann, besonders dann nicht, wenn mich etwas Neues, Unbekanntes verblüfft, und das mir mindestens zwei wesentliche Auskünfte gibt: den Namen des Malers […] sowie den Titel. (1992 [1969]: 12)

Es sind genau diese beiden von Butor genannten Auskünfte, die im Falle von Pieroths ausgeliehenem Etikett mit überhaupt nichts Neuem oder Unbekanntem verblüffen können. Leonardo da Vincis Mona Lisa gilt als Paradebeispiel für die Definition von Kunst, was auch Butor gleich nach „Das Etikett“ im Kapitel „Die Mona Lisa“ (ebd.: 13–15) zu verstehen gibt. Zumindest den Künstlernamen und Titel müsste deren Objektschild gar nicht nennen, weil das gesamte Louvre-Publikum diese kennt und womöglich extra wegen diesem Gemälde das Museum besucht. Es ist deshalb nur konsequent, dass der Louvre nach der baulichen und farblichen Neugestaltung der Salle des États 2019 zeitweise auf die beiden Objektschilder rechts und links der Mona Lisa verzichtete und stattdessen ein Leitsystem aus flexiblen Absperrbändern aufbaute, wie sie von Flughafenhallen aus bis in die Museumsinnenräume des globalen Kunsttourismus vordringen.

4. Das Objektschild als Kunstwerk

Pieroths Objektschild spannt einen weiten historischen Bogen von der Malerei der Hochrenaissance zur konzeptuellen Gegenwartskunst, stellt anhand des Paradigmas eurozentristischer Begriffe von Kunst schlechthin die Frage nach dem Status zwischen Index und Ikon sowie Parergon und Ergon und nennt ihr eigenes Werk, das in einem Netzwerk aus anscheinenden Readymades und anscheinenden Ephemera im Prozess eines Leihverkehrs entstanden ist, Untitled (loan). Lawler hingegen verengt die Perspektive auf die New Yorker Hochkunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wählt ein beliebiges Beispiel eines beliebten Malers auf Auktionen gewinnträchtiger „Contemporary Art“, dem Spekulationsspektakel schlechthin, für die Zentralisierung des abfotografierten Objektschilds und ergänzt den Satz „WRITERS SHOULD BE WELL PAID“ für ihre Edition, die ökonomische Prozesse in Kunstmarkt und Ausstellungsbetrieb zugleich affirmiert und kritisiert.

Allen Unterschieden zum Trotz, ebenso hinsichtlich der Materialität des jeweiligen Objektschilds, der jeweiligen Entstehungszeit des Werks und des je eigenen Marktwerts der Künstlerinnen, tragen beide Verfahren auch Gemeinsamkeiten. Sie betreffen im Wesentlichen die Dimensionen zwischen dem Objekt als Ergon und dem Objektschild als Parergon. Über diesen „space between object and label“ hat Michael Baxandall geschrieben: „I have in mind a sort of intellectual space in which the third agent, the viewer, established contact between the first and the second agent, the maker and the exhibitor.” (1991: 37). Ausgehend von Lawlers und Pieroths geteiltem Interesse an Rezeptionsprozessen, welche die eigene Produktion leiten und diese in eine historische Tradition von Konzeptkunst, Appropriation und Institutionskritik stellen, fokussieren beide Künstlerinnen auf das Objektschild, das neben dem Gemälde platziert als Scharnier zwischen „maker“, „exhibitor“ und „viewer“ fungiert.

Zugleich – und das scheint am Ende ein weiterer springender Punkt – platzieren Lawler und Pieroth das Objektschild im Zentrum des Diskurses um Wertzuweisung in der Kunstbetrachtung. „The wall labels in museums take more of the spectators‘ time than the images. They are a substitute for seeing, replacing the material, visual presence of the picture with labels, anecdotes, and the reassurance of the famous-artist brand name: ‘Ah! A Courbet!‘.” (Mitchell 1994: 209) Diese Unterstellung hat Mitchell zur Entstehungszeit von Lawlers Writers Should Be Well Paid formuliert und damit in einer Zeit, in der zeitgenössische Kunst zum begehrten Investment avancierte. Seitdem stellen sich umso verstärkter bildkünstlerische Statusfragen im „intellectual space“, einem Raum zwischen Paratext und Text, Parergon und Ergon, Nicht-Kunst und Kunst. Wie dies für Credits in Film oder Theater funktionieren könnte, bleibt, wie erwähnt, noch genauer zu untersuchen. Zwei mögliche Extreme mögen sich vor dem Hintergrund von Lawlers und Pieroths Werk gewordenen Beiwerken bereits abzeichnen: einerseits eine Aufführung, die ausschließlich von ihrer Besetzungsliste handelt, andererseits eine Aufführung, die ganz ohne Credits auskommt.

- 1

Aus Perspektive der Kunstgeschichte siehe dazu: Vogt 2016 sowie die noch unveröffentlichte Dissertation von Lukas Töpfer Die Beiwerke der Leere – Die Beiwerke des Lebens. Paratext und Parergon: Konstellationen der Konzeptkunst.

- 2

Gregor Stemmrich hat unlängst Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing einen zentralen Stellenwert zugewiesen. Stemmrich 2023.

Baxandall, Michael (1991) Exhibiting intention: Some preconditions of the visual display of culturally purposeful objects, in: Karp, Ivan/Lavine, Steven D. (Hg.) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, D. C.: Smithsonian Instit. Press 1991, S. 33–41.

Bell, Kirsty (2008) Re-shifted Re-contextualisations / Kirsten Pieroth in der Galerie Klosterfelde, in: vonhundert Nr. 5, Februar 2008, S. 10.

Butor, Michel (1992 [1969]) Die Wörter in der Malerei. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Derrida, Jacques (1992) Die Wahrheit in der Malerei. Wien: Passagen-Verl.

Diederichsen, Diedrich (2017) More Jokes about Autonomy and the Private Sphere, in: Marcoci, Roxana (Hg.) Louise Lawler: Receptions. New York: Museum of Modern Art 2017, S. 72–79.

Eichler, Dominic (2008) Kirsten Pieroth, in: frieze Nr. 113, März 2008, S. 196.

Genette, Gerard (1989) Paratexte. Das Buch von Beiwerk des Buches. Frankfurt a. M.: Campus-Verl.

Mitchell, William John Thomas (1994) Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press.

Peirce, Charles S. (1983 [1903]) Phänomen und Logik der Zeichen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Rottmann, André (2008) Kirsten Pieroth, in: Artforum 46/8, April 2008, S. 383–384.

Stemmrich, Gregor (2023) Robert Rauschenbergs »Erased de Kooning Drawing« (1953): Modernismus, Literalismus, Postmodernismus. Berlin: Hatje Cantz Verlag.

Vogt, Tobias (2016) Sprache am Kunstwerk, in: Hausendorf, Heiko/Müller, Marcus (Hg.) Handbuch Sprache in der Kunstkommunikation. Berlin/Boston: de Gruyter 2016, S. 69–87.