Heterochrone Töne

Heterochrone Töne

Zur Frage der Historiographie im Dokumentarfilm ALLES WAS WIR HABEN

So sehr man versucht, der Sache gerecht zu werden: jede Geschichtsdarstellung vermischt zwangsläufig verschiedene Zeit- und Beschreibungsebenen. Was ein Mangel sein könnte, mag gleichzeitig von Vorteil sein: vom Schein der Präsenz abgeschnitten, der allzu oft sowohl einer adäquaten Beobachtung als auch einem daraus resultierenden Verständnis der Gegenwart zuwiderläuft, kann die Geschichtsdarstellung nicht anders als widersprüchliche Zugänge zu überlagern und diese von ihren Konsequenzen her erörtern.

So kann man sagen, dass die anachrone Darstellung für die Vergangenheit zwangsläufig das verwirklicht, was auch für die Gegenwart gelten kann – nämlich dass sie fundamental uneinheitlich ist, sich gewissermaßen also ‚nicht auf den Punkt bringen‘ lässt. Die diachrone Untersuchung hingegen stößt beim Versuch, sich auf die historische Situation einzulassen, auf Aspekte, die gerade nicht in dem von ihr gewählten archäologischen Zeithorizont aufgehen1. Die Gegenwart wäre demzufolge nur scheinbar zugänglicher als die Vergangenheit, und damit auch kaum ein ‚Ausgangspunkt‘, den man für eine „interessengeleitete Deutung“ verantwortlich machen könnte2. So wird man sich genauso wenig auf eine ‚klassische anachrone‘, also in einer Art Pappelalleeperspektive sich im Rückblick totalisierende Darstellung zurückziehen können wie auf der Vorstellung, sich in die Vergangenheit selbst ‚klassisch diachron‘ so hineinversetzen zu können, dass sich alles dem Blick darbietet. Als vergangene Gegenwart ist die Vergangenheit nicht minder uneinheitlich, das Problem des Anachronismus bleibt bestehen. Sich von der Unmittelbarkeit eines sinnlich oder rational Gegebenen zu distanzieren, erlaubt es umgekehrt wiederum, von der strengen Unterscheidung zwischen Geschehenem und Geschehen abzusehen, und beides gleichermaßen offen für verschiedene methodische Zugänge zu halten.

In diesem Sinne gilt auch: gerade weil das Hören oft als Stellvertreter für eine unhinterfragbare Präsenz der Empfindung herangezogen wird, verspricht die Auseinandersetzung mit indirekten, sekundären, oder auf irgendeine Art uneigentlichen Schallquellen paradoxerweise eine adäquate Darstellung vergangener Ereignisse. Der dokumentarische Anspruch versetzt diese gewissermaßen heterochronen Umwege in eine interessante Spannung: wenn in anderen künstlerischen Repräsentationsformen so häufig die möglichst vollkommene Abgeschnittenheit des Klangs von jeder Referenz auf eine mögliche Klangquelle (wie beispielsweise in der musique concrète) das Ziel der Arbeit ist, bleiben hier im Gegensatz dazu bei aller gegebenen Indirektheit immer darstellende oder indexikalische Aspekte im Mittelpunkt. Es gibt im Dokumentarischen zwar ausschließlich Umwege, aber es bleiben Wege, die Übertragungen, Übersetzungen und Wirkungen vermitteln, d.h. verschiedene Zeitebenen indirekt aufeinander zu beziehen trachten.

Diese Perspektive schärft den Blick auf augenscheinlich ‚unrealistische‘, ‚künstliche‘ oder ‚abstrakte‘ Verfahren, denen eine gewisse Distanz eigen ist zur Ergonomie unmittelbar einleuchtender Zusammenhänge. Der Abstand vom Anschaulichen ist eine der Voraussetzungen von Erkenntnis: als eine Haltung der Distanzierung oder als eine Anerkennung von Mittelbarkeit erhält sie die Bereitschaft der Fremderfahrung. Zu behaupten, insbesondere der Ton (und nicht etwa das Gesprochene) eröffne ein solches Verhältnis ist jedoch keinesfalls selbstverständlich, und selbst für den Tonfilm ist es erklärungsbedürftig.

Was die Theoriefähigkeit des Mediums des dokumentarischen Films angeht, setzt die methodische Entwicklung der Ethnografie eine wichtige Landmarke. So übernahm lange Zeit in der ethnografischen Feldforschung das Schreiben die Aufgabe, in Form der Unterscheidung zwischen Erleben und Erkennen eine innere Distanz der Forschungssituation zu ermöglichen und aufrecht zu erhalten. Dass die Schrift das mehr oder minder einzig adäquate Mittel einer solchen analytischen Distanzierung sei, war in der Ethnographie ebenso lange unwidersprochen wie in anderen Wissenschaften. Allerdings gewann das Medium Film als alternative Form der Theorie immer mehr an Plausibilität und versprach eine Antwort auf die Kritik an der spezifischen Subjektivität der Schriftlichkeit3. Es diente hier nicht mehr im Wesentlichen als Filmdokument, also als historisches Material, das einer nachträglichen schriftlichen Analyse dienen kann; das wäre kaum ein neuer Gedanke gewesen. Der Dokumentarfilm trat vielmehr zu einer solchen Auffassung mehr oder weniger deutlich in Widerspruch, weil er sich als Form der Analyse direkt an die Stelle der Schrift setzte.

Auch wenn so zumindest im Prinzip Film als Analyse- und Erkenntnismedium der Schrift gleichgestellt gelten darf, bleibt ein Bruch bestehen. Denn durch die Ton und Bild gemeinhin zugerechnete gesteigerte Präsenz stellt die scheinbare Realitätstreue des Films gerade den Dokumentarfilm paradoxerweise unter einen allgemeinen Manipulationserdacht. Für den Ton gilt das in besonderem Maße. Das könnte daran liegen, dass gewöhnlich davon ausgegangen wird, dass Schall sich schlechter als das Bild fixieren lässt, dass das Auditive mit dem Gefühl eher assoziiert wird als mit dem Verstand, und dass insbesondere die Techniken zur Tonbearbeitung, sobald sie thematisiert werden, schnell den Anschein einer Fälschung erwecken, da sie per se immer unsichtbar bleiben4 (in Verbindung mit der menschlichen Stimme ist dieser Zusammenhang viel diskutiert worden).

Wenn im Kino eine historische Tonaufzeichnung reproduziert wird, entsteht daher ein eigentümliches Oszillieren zwischen der Erfahrung einer übersteigerten Präsenz und einem Mangel an Greifbarkeit. Diese ‚spukhafte Fernwirkung‘ in der Zeit schlägt sich dann auch darauf nieder, was man über das Tondokument sagen kann: entweder unmittelbar wirkendes, archäologisches Signal, oder Oberflächeneffekt der gerade zuhandenen Reproduktionstechnik.

Was die Tonspur betrifft, richtet sich der Manipulationsverdacht zumeist auf deren anachrone oder asynchrone Eigenschaften – „in Wirklichkeit, “ so die Vermutung, „stammen die Geräusche von anderen Bildern oder gar von Geräuscharchiven für die Nachvertonung.“ Und genau dies mag auch tatsächlich häufig der Fall sein. Nur bleibt umgekehrt genauso fragwürdig, ob synchron aufgenommener Ton automatisch sich jedwedem Manipulationsverdacht entziehen kann. Es zeichnet sich ab, dass im Gegensatz zwischen der Behauptung diachroner Unmittelbarkeit und anachroner Nachträglichkeit in der Frage der Historiographie das gleiche Problem berührt wird wie in der Frage der Asynchronität der Filmtonspur.

Die Arbeit an der Tonspur unseres Films ALLES WAS WIR HABEN lässt sich von hier aus als methodische Arbeit an einer Alternative zu dieser Wahlmöglichkeit lesen, und zwar indem sie weder den Wirklichkeitsbezug leugnet, noch versucht, den Verdacht durch Anschaulichkeit zu zerstreuen. Wie wir gleich sehen werden, ist es das Thema des Films, das eine Suche nach solchen heterochronen Alternativen fordert.

In einer Reihe von 360°-Panoramaschwenks tastet sich ALLES WAS WIR HABEN durch die norddeutsche Kleinstadt Rotenburg/Wümme. Eine dazu erklingende Sprecherstimme führt den Betrachter in die Geschichte des Ortes ein, hin und wieder sind atmosphärische Geräusche zu hören. Sowohl die Kamera als auch die Erzählung folgen einer Reihe von Bauten mit offenbar lokalgeschichtlicher Bedeutung. Nach und nach ergeben sich so Beziehungen zwischen den eher trivial anmutenden Orten und der Erzählerstimme, die die Einmaligkeit der gezeigten Einrichtungen affirmiert. Fast beiläufig erwähnt der im Abspann als Stadtarchivar ausgewiesene Sprecher nicht weniger als dreizehn Flächenbrände5. Sie sollen die Stadt in vergangenen Jahrhunderten wiederholt „in Schutt und Asche gelegt“ haben, und so beschleicht einen schon bald die unheimliche Gewissheit, nicht die hier beschworene Präsenz der Dinge sei kennzeichnend für diesen Ort, sondern vielmehr die fortwährende Vernichtung und Rekonstruktion. Doch diese Bedrohungen, so beteuert man, hätten den Ort nicht erschüttern können. Aufgrund des starken Bezugs der Bevölkerung zur eigenen Geschichte habe man sich in den 1950er Jahren zum Bau eines Heimatmuseums entschieden. Doch ganz so als würde das Heimatmuseum seine Aufgabe, die Geschichte der Stadt repräsentieren zu müssen, etwas zu inbrünstig und unglücklich verkörpern, verlagern sich die überwunden geglaubten Stadtbrände fortan auf das Heimatmuseum selbst. Insgesamt vier Brände zeugen so seit 1974 von einem Widerstreit zwischen Brand- und Museumsstiftern. Das in sich schon historische Sujet des Films – nämlich die Versuche eines Heimatmuseums, die Geschichte eines Ortes an einem überschaubaren Punkt synchron zur Anschauung zu bringen – war für uns der Ausgangspunkt, die Ebene der Geräusche zum zentralen Thema zu machen. Dabei sollte der Ton weder das Bild im Sinne einer konventionellen Realitätsauffassung vervollständigen, noch in der Rolle eines extradiegetischen Kommentars jeden Referenzcharakter verlieren. Er sollte analog dazu den Film selbst weder als eine Erlebnisreise in die Vergangenheit erscheinen lassen, noch – in einer häufig praktizierten medienreflexiven Manier – der Geschichte jede eigenständige Realität absprechen.

Die Tonspur von ALLES WAS WIR HABEN nähert sich dem Problem des Anachronismus gewissermaßen von der Seite. Wir hören einerseits die Stimmen der im Bild nicht sichtbaren Protagonisten als scheinbar freie Rede. Alles dialoghafte, was auf das Aufnahmesetting in Form eines Interviews verweisen könnte, wurde im Tonschnitt entfernt, sodass die Äußerungen gänzlich aus sich heraus motiviert scheinen. Die Stimmen sind somit eindeutig außerhalb des Bildes verortet, ein Effekt, der durch die Tonmischung und ihrer spezifischen Belegung der Lautsprecherkanäle verstärkt wird. Entgegen der Konventionen der Kanalbelegung im Filmton ertönen hier im Saal die Sprecherstimmen nicht etwa vorrangig von vorne, sondern vielmehr im Rücken der Zuschauer / Zuhörer. Der Film wird so während seiner Vorführung räumlich aufgespalten in eine frontale Bildprojektion und eine dorsale Emission der Sprecherstimmen über Lautsprecher.

Alle Töne, die der auf der Leinwand repräsentierten sichtbaren Welt zuzurechnen sind (also Atmos oder Umweltgeräusche), werden über die vorderen Lautsprecherboxen dargestellt. Sie können also als ‚nah‘ zum Bild verortet werden. Das Bild wird durch diese Geräusche zusätzlich strukturiert; nicht zuletzt durch ein enges Stereopanning und eine ebenso anmutende (scheinbare) Mikrofoncharakteristik erscheinen die Geräusche geradezu auf den Bildkader fixiert und in nahezu absoluter Abhängigkeit zum Sichtbaren. Im Gegensatz zu einer kontinuierliche Atmo, die den Film zum einheitlichen Luftraum verbinden würde, wirken die Geräusche hier eigentümlich hyperreal und jeweils gebunden an den eigenen Raum jeder Bildeinstellung.

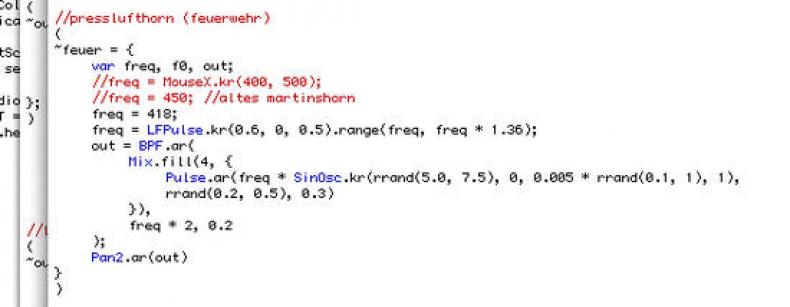

Allerdings, und das ist ein wesentlicher Teil der Methode des Films, wurde keines dieser Geräusche mit einem Mikrofon aufgenommen. Was man hört, sind vielmehr synthetische Klänge, die nicht auf Aufnahmen, sondern auf Formeln beruhen. Sie stammen also einer anderen Zeitebene, einer zumindest teilweise schriftlichen, wobei das klangliche Resultat der formalen Beschreibungen von Algorithmen, aus verschiedenen Gründen den Geräuschen der gefilmten Situationen entspricht. Die Arbeitsweise in der sie entstanden sind, darf als Frage an die Heterosynchronie der Geschichte gelesen werden. Das Bildmaterial wurde als erstes und ohne Ton aufgenommen; im Gespräch arbeiteten wir dann anhand von langen experimentellen Umschriften der Klangalgorithmen eine Erinnerung an die Geräusche vor Ort heraus. In einem dritten Schritt wurde in der Tonmischung aus der Konfrontation mit dem stummen Bildmaterial eine Balance versucht, in der der Ton weder als fremd heraussticht noch mit dem Bild verschmilzt und stattdessen im filmischen Gegenstand eine innere Distanz versucht herauszuarbeiten.

Der Ton ist hier also zunächst bloß anachronistisch, ganz im historischen Sinn – erst während der in der Postproduktion entstehenden Filmsituation fallen dann abstrakte Prinzipien mit momenthaften Ereignissen zeitweilig zusammen. Dieses Zusammenfallen ist nicht automatisch. Es ist das Ergebnis einer besonderen kollektiven Arbeitssituation, die Erinnerung, Programmierung, Wahrnehmung und Konversation benötigte, und in der wir als Autoren gleichzeitig verschiedene, nicht völlig zur Deckung zu bringende Vorerfahrungen und Medien kombinierten. Indem der Films selbst die Frage nach der Vergegenwärtigung der Vergangenheit zum Thema hat, verliert das Bild die Verankerung, von dem aus eine Unzeitigkeit sich erst begründen ließe. Anstatt den Ton zur Fundierung und Grundierung des Bildes einzusetzen, hält er diesen auf der Kippe zwischen vollständig fremden Zeiten und versucht, eine heterochrone filmische Historiographie zunächst überhaupt plausibel zu machen.

- 1Asynchronismen als Element der Alltagserfahrung untersuchte Harold Garfinkel. Siehe Schüttpelz 2014.

- 2Zum Gegensatz zwischen anachroner und diachroner Wissenschaftsgeschichtsschreibung: Martin Carrier 2001.

- 3Clifford 1999 gilt als Wegmarke in diesem Zusammenhang.

- 4Vgl. Altmann 2013.

- 5Im Verlauf des Films wechselt die Stimme von der des Stadtarchivars zu der der Leiterin des Heimatmuseums – nicht ohne den Umweg über eine dritte Stimme gemacht zu haben, die die Aussagen der Sprecher als zweite Stimme mitspricht.

Altman, Rick (2013): Viereinhalb Trugschlüsse. In: Volko Kamensky, Julian Rohrhuber (Hg.): Ton. Texte zur Akustik im Dokumentarfilm, Berlin: Vorwerk8, S. 46 ff.

Carrier, Martin (2001): Der Wandel der Wissensformen: Zur Vielfalt und Rationalität der Wissenschaftsgeschichte. In: J. Büschenfeld, H. Franz & F.-M. Kuhlemann (Hg.), Wissenschaftsgeschichte heute. Festschrift für Peter Lundgreen, Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, S. 211-231.

Clifford, James (1999): The Predicament of Culture. Cambridge, Massachusetts.

Schüttpelz, Erhard (2014): Die dokumentarische Methode der Ratsuche. Harold Garfinkels Experiment und seine Auswertung. In: Michael Niehaus/Wim Peeters (Hg.): Rat geben. Zu Theorie und Analyse des Beratungshandelns, Bielefeld: transcript 2014, S. 93-105.

Mündlichkeit/Schriftlichkeit. In: Natalie Binczek/Till Dembeck/Jörgen Schäfer (Hg.): Handbuch Medien der Literatur, Berlin und Boston: de Gruyter 2013, S. 27-40.