Von der Katastrophe des Glücks

Von der Katastrophe des Glücks

Fotografie und Film in Louis Malles ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD

"La route n'est pas glissante, sans glisser sur elle-même" (Die Strasse ist nicht rutschig, ohne dass sie selbst ins Rutschen kommt). Gilles Deleuze, L'Image-Temps. Cinéma 2

Der Film ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD (Fahrstuhl zum Schafott) folgt in seiner Entwicklung einem Chiasma. Er beginnt mit einer Maske, die ein geschlossenes Augenpaar zeigt. Die Maske öffnet sich in eine in Weiß getauchte skulpturale Großaufnahme eines Frauengesichtes. Für kurze Zeit empfange ich die Ausstrahlung einer fotografiengleichen Existenz. Jedoch nicht als Stasis, Stillstand, vielmehr als Ekstase, als ästhetischer Ausbruch eines Körpers, der im Bild der großen Aufnahme seinen maximalen Ausdruck findet. Die Augen öffnen sich und die Frau spricht mit nach innen gekehrtem Blick.

Nachdem die Kamera ein wenig von Florence zurückgewichen ist, sehe ich, dass sie telefoniert. Eine Übertragung findet statt, ein Orts- oder Stellenwechsel, eine medientechnische Koinzidenz, die mit ihrer Stimme und der Stimme von Julien erfolgt. Im Schnitt/Gegenschnitt bringt der Film auf seine Weise Julien und Florence zusammen. Ich sehe nur beide, denn die Musik und die Titel haben das Bild eingenommen. Erst gegen Ende der Sequenz passiert noch ein letzter Austausch, definitive Sätze werden gesprochen, dann endet das Gespräch. Dieser Anfang lässt also jene beiden Akteure, die Antrieb der Erzählung sind, ihre Beziehung, ihr Verhältnis zueinander als einen medialen Raum spiegeln. Dem Filmischen gelingt es, diese andere Medialität, die Medialität des Telefons, zu simulieren. Es vermag beide Orte, beide Stellen in der Montage so zueinander in Beziehung zu setzen, dass dem technischen Akt ein Bewusstsein zugespielt wird, das Bewusstsein, eine Verbindung, eine Relation zwischen zwei örtlich getrennten Menschen zu ermöglichen. Ein relationaler Raum also. Jemand, der mit jemand anderem telefoniert, ist Teil eines medialen Raumes, ist für die Dauer der Übertragung mit dem Anderen und dessen Stimme verbunden. Und diese Verbundenheit vermag, unter gewissen Vorzeichen, Ausdruck einer Kraft zu sein, die andere Kräfte bedroht. In diesem Fall den Mann von Florence. In seiner ganzen Flüchtigkeit demonstriert das Telefonische die Dauer des Fotografischen und die notwendige, wenn auch kontingente Veränderung durch das Filmische.

Nach dem Telefongespräch, Julien am Schreibtisch, in der linken Hand dreht er einige Male einen schmalen, länglichen Gegenstand, er legt ihn auf den Tisch. Es ist eine Kamera, ein für die späten fünfziger Jahre beliebtes, modisches Objekt, ein Minox B Fotoapparat. Eine Spionagekamera, wie Véronique später meint, also eine Technik für verbotene Wirklichkeiten. Die Frau des Deutschen hat ihre Minox B bei einer Freundin in Amsterdam vergessen. Vergessen, übersehen kann man sie leicht, nimmt man sie jedoch in den Blick, ist sie beredter Zeuge dafür, dass es das Fotografische überall gibt, als ein konstitutives Bild dieser Welt. Die Fotografie ist also an diesem Ausgangspunkt zweimal sichtbar, als Großaufnahme von Florence, ein Bild des Gesichts als Affekt, wie es vermutlich auch Julien gerne imaginiert, und als Apparatkörper, in welchem sich vermutlich ein belichteter Film, Bilder befinden.

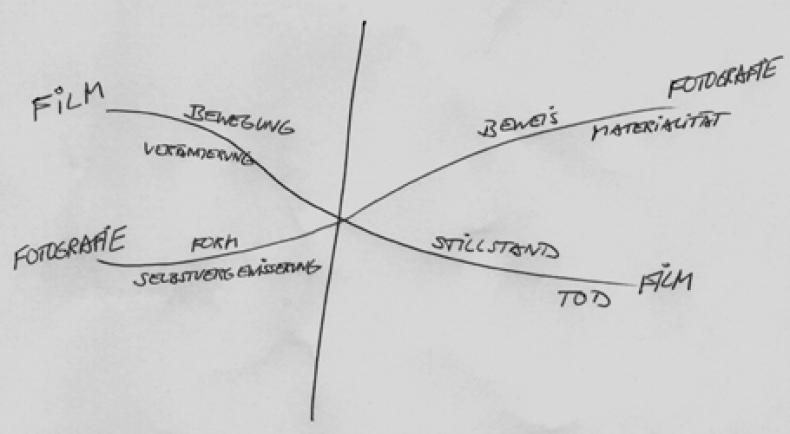

Ein filmisch inszeniertes Telefongespräch und die Fotografie markieren die beiden Instanzen, die den Film beginnen lassen, das Fotografische und das Filmische, sie werden sich im Verlauf der Erzählung verschränken, in der Mitte überkreuzen, um gegen Ende in Umkehrung zu wirken. Am Ende sehe ich tatsächlich Fotos, Fotos von Florence und Julien, die sich in einem Entwicklungsbad leicht bewegen. Der Film ist zum Stillstand gekommen, das Foto zu seiner Materialität. Das Foto, es ist zugleich Ursache des Endes einer Bewegung, einer filmischen Erzählung, und es ist zeitloser Raum der Existenz eines in dieser Geschichte eingekapselten Liebesverhältnisses. Man hat den Eindruck, dass, auch wenn der Film zu Ende ist, die in ihm zirkulierenden Fotografien eines "glücklichen Raumes" (Bachelard) irgendwo weiter sein werden. Vielleicht sind Fotos in ihrer "Eidolomorphie" narrationsresistent, also in dem, dass sie alles von ihnen aufgenommene einem anderen Seinsstatus überantworten, dem eines aufbewahrenden, singulären, fotografischen Bildraumes.

Fotografie

In einem viel zitierten Text von 1859 zu einer quasi-ontologischen Betrachtung der Fotografie hält Oliver Wendell-Holmes (1979) fest, dass durch die Entdeckung des ersten technischen Bildreproduktionsverfahrens die Form von der Materie getrennt wird. Die Fotografie überträgt das aufzunehmende Objekt als seine vom Licht ermöglichte Erscheinung – als je bestimmte Menge an Lichtreflektionen – auf die Emulsionsfläche des Fotopapiers. Man kann diesen Vorgang auch als einen Raumwechsel beschreiben. Der vom Sujet oder vom Subjekt als je besondere Lagebeziehung in der natürlichen Geographie mitgestaltete Raum wird vom fotografischen Bildraum formal aufgenommen und gespeichert. Also bildlich reproduziert, rekonstruiert. In dieser Verbildlichung transformiert der Raum vor der Kamera in einen fotografischen Bildraum, der eigenen Regeln folgt. Der Übertrag betrifft – mit Wendell-Holmes – nur die Erscheinung, also die Formen des einen Körpers und seines Raumes, wobei diese Form oder Erscheinung, sein eidos, selbstverständlich immer schon politisch, sozial durchwirkt ist. (Als Juliens Foto als Täterfoto in den Tageszeitungen aufscheint, ist es ein Bild aus seiner Fallschirmjägerzeit, es legt also sogleich den sozialen Status von Julien offen, auch wenn dieser für den aktuellen Gebrauch kaum eine Rolle spielt.) Form, Erscheinung des Körpers, sie statuieren zugleich dessen Koexistenz mit anderen Körpern, mit Gemeinschaft. Es ist dieser soziale Körper der Form, der von der Fotografie aufgenommen wird, also "eingeladen" wird, im fotografischen Bildraum eine zweite Existenz einzunehmen. Der materielle Körper kann darob in Vergessenheit geraten, er kann zerstört werden oder ableben. Seine Form wird ihn überleben.

Aus diesem ontologischen Transfer resultiert eines der begehrens-logisch oder pragmatisch wichtigsten Attribute der Fotografie: Die über das Bild garantierte existentielle Selbstversicherung des Aufgenommenen, die Versicherung, nunmehr eine zweite Existenz als Formkörper in einem Bildraum weiterführen zu können. Jegliches fotografische Porträt lässt das Abgebildete argumentieren: "Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme existiert, also werde ich als dieses eine Bild subsistieren, werde ich der Vergänglichkeit standhalten". Die Fluchtlinie führt also von der Vergangenheit in eine unbestimmte Zukunft.

Die bisherigen Überlegungen gehen davon aus, dass es eine Ding-, im Besonderen eine Menschenwelt gibt, die ihr Bildwerden, ihr Zur-Erscheinung-werden, ihre Ästhetisierung zum Zwecke der Selbstversicherung begehrt. Warum? Die Trennung von Form und Materie zielt für alle fotografischen Verfahren auf eine Transformation: Formen werden nunmehr als von aller Weltlichkeit und Entfremdung befreite Lichtgebilde wahrgenommen (zumindest was die Inszenierung im fotografischen Porträt betrifft). Die Übertragung der Objektform in den Bildraum vollzieht sich als programmatische Menge an Licht, und was sich dort, in den Bildraum (hin)einstellt, ist eine Lichtform, sind luminöse Gestalten. Ich möchte, mit Gernot Böhme, festhalten, dass diese luminösen Gestalten in einer eigenen, einer fotografischen Wirklichkeit leben, die ihrer – gesellschaftlichen – Realität als Dinge entgegengesetzt ist, wenngleich die Wirklichkeit der Bildform ohne referentiellen Bezug zur Realität der Dingformen nicht vorstellbar ist. Diese Wirklichkeit, sie wirkt auf die Betrachter ein, die so von ihrer Notwendigkeit überzeugt werden.

Die Verdoppelung, besser, das ästhetische Raumwerden im fotografischen Akt, also die bildliche Konstruktion von Lagebeziehungen der Formkörper und ihr Wahrgenommenwerden durch einen Bildbetrachter, der das räumliche Arrangement hermeneutisch abschließt, all dies wird von den kommenden Bildtechniken übernommen, nuanciert und erweitert.

Film

Kennt die Fotografie eine Rematerialisierung ihrer Erscheinungswelt in Gestalt der Abzüge, der Positivbilder, so erscheint das Filmische ausschließlich als Projektion und Reflektion von Lichtformen auf einer Wand, ist hinfort in dieser seiner Immaterialität unangreifbar – und also auch der ursprünglichen Idee von Wendell-Holmes näher. Mit den filmischen Bewegungsbildern wird der Bildraum selbst bewegt. Veränderungen sind nun möglich: Denn, was sich bewegt, das verändert sich. Über die Logik der Veränderung in Malles Film nun einige Überlegungen.

Die am Anfang zwischen Julien und Florence ausgetauschten Sätze bilden eine Art Partitur für die Etablierung der Narration: Juliens trickreiche Tötung von Carala. Die Einstellungen sind der Erzählung angepasst, sie zeigen eine festgelegte Dramaturgie, ermöglichen dem Zuschauer, der Zuschauerin ein "habituelles Wiedererkennen" (Deleuze 1991: 80). Das Gesagte wird zum – voraussehbaren, bekannten – Sichtbaren, zum Akt. Die filmische Entwicklung, ihre Argumentation, ist linear und kausal: Wenn zwei sich lieben, dann tun sie alles, um dieser Liebe eine kleine, eigene Welt zu ermöglichen, auch wenn diese Welt mit Unrecht einher geht und sie sich strafbar machen.

Doch für Malle ist diese Etablierung nur ein Vorwand, eine Art vorgeschobenes Bild, das sehr bald aufgelöst, gebrochen, in gänzlich andere Bilder übersetzt werden wird. Julien hat ein Zeichen am Tatort hinterlassen, das auf ihn als Täter rückschließen lässt. Als er es entfernen will, entwickelt sich die filmische Bewegung in unvorhersehbarer Weise. Ihre Logik ist nun nicht mehr einsehbar, sie ist einer Kontingenz unterworfen. Gilles Deleuze hat dieses Kontingente, das in vielen Filmen Louis Malles aufscheint, so verstanden: Es ist nicht mehr die einzelne Person, die auf die optisch-akustischen Situationen reagiert, sondern die Bewegung der Welt tritt an die Stelle der zurücktretenden, verunmöglichten Bewegung der Person. "Es ereignet sich eine Art Verweltlichung [mondialisation] oder "Verweltung" [mondanisation], von Depersonalisierung oder Pronominalisierung der verlorenen oder verhinderten Bewegung. [...] Die Welt nimmt die Bewegung auf sich, welche das Subjekt nicht oder nicht mehr vollziehen kann." (Deleuze 1991:83)

Als Julien nicht zur verabredeten Zeit kommt, scheint Florence mit einer "Bewegung der Welt" in die Dunkelheit der Stadt gezogen, diese gleitet um sie herum, treibt sie vor sich her. Florence irrt durch die Strassen, sich selber fremd, ziellos. Während Véronique und Louis in einer zweiten Bewegung der Welt mit dem Auto von Julien über die Autobahn "gefahren werden". In dieser Fremdbewegung findet "sich" plötzlich die kleine Kamera von Julien wieder. Es ist, als ob sie gleichermaßen in einer Bewegung der Welt erscheint und ihre Rolle nun anders, nach einer anderen Vorlage zu spielen beginnt. Dies ist die Mitte des Films. Nun beginnt das andere, das fotografische Bild zusehends mächtiger zu werden. Louis und Véronique werden von der übernatürlichen Geschwindigkeit von Wagen und Autobahn wie von selbst zu einem Motel gezogen, mitgerissen. Hier nun wird der zweite Mord passieren, der jedoch keiner Planung und Gesetzmäßigkeit mehr folgt, einfach so, ohne Motiv und Grund erfolgt. Und Julien? Er, Experte für ungewöhnliche militärische Szenarien, muss sich gleichfalls der Fremdbewegung des Fahrstuhls überlassen, auch wenn diese "bloß" einen Stillstand zwischen zwei Etagen eingenommen hat. Keine List hilft ihm, die Bewegung für sich zurückzugewinnen. Auch als Julien dem Fahrstuhl entkommt, kann er sich nicht mehr frei bewegen. Die Stadt verfolgt ihn, zieht ihn mit sich, lässt ihn als Mörder verdächtigen und festnehmen. Julien kommt deshalb ins Rutschen, weil alles um ihn herum ins Rutschen kommt. Auch das Seil, das Julien nach dem Mord am Geländer vergessen hatte, kommt während des Gewitters "ins Rutschen" und fällt einfach herunter, ein kleines Mädchen wird es finden und mitnehmen. Der einzige Beweis für die Täterschaft verschwindet wie von selbst, die Bewegungen der Welt sind alogische, kontingente, nicht kontrollierbare.

Der Fortgang der Erzählung baut also auf Inversionen auf. Nicht mehr entscheiden die Subjekte über ihre Bewegung, ihre Akte, diese werden über konditionslose Prozesse, über uneinsehbare Bewegungen der Welt selbst entschieden. Und diese Entwicklung wird der Film erst mit seinem eigenen Ende abstoppen können.

Ich selbst möchte nun kurz abstoppen und eine für mich wichtige Unterscheidung einführen. Die zwischen den 'Raumbildern' und den 'Bildräumen': 'Raumbilder', das sind die bildtechnischen (Ab-) Bilder von physischen und sozialen Räumen. Die 'Bildräume' hingegen, sie sind nicht abbildungstheoretisch zu lesen, sondern handlungstheoretisch. Ihre ausgezeichnete Funktion ist es, das 'Raumbild' in eine Beziehung zum Zuschauer, zur Zuschauerin zu setzen, also eine Koexistenz von Publikum und Geschehen herzustellen und diese dann über Interventionen in eine Koinzidenz zu überführen, d.h. die Zuschauer vielfältig an das Geschehen zu binden, einen filmischen Raum zwischen beiden zu etablieren mit der impliziten Aufforderung an die Zuschauer, zu reagieren, zu handeln. Somit lässt sich formulieren: Die 'Raumbilder' zeigen mir Abbilder der Orte und Körper im Bildraum des Mediums, von dem ich als Zuschauer ein konstitutives Teilelement bin. Die skizzierten "Bewegungen der Welt" versetzen mich also mittels des filmischen Bildraumes in eine Beziehung zum Lift, zur Stadt, zum Motel und zu den von ihnen bewegten Körpern, überhöht von der Musik von Miles Davis, und diese Beziehung macht mich zum Co-Akteur des Geschehens, bzw. affiziert mich mit Bewegungen, Veränderungen, die ich wahrnehmen muss, auch wenn sie Unruhe und Unbehagen hervorrufen.

Die Logik der Ermöglichung der Erfahrung anderer Körper, anderer Lebensbewegungen, ihrer Veränderungen, folgt der Konstruktion von Bildräumen, einer "Geoästhetik des Kinos", die mich selbst als Zuschauer in eine andere Beziehung zur Welt stellt.

Fotografie nach dem Film

Die Fotografie war vor dem Film. Irgendwann, bevor der Film in ausschnitthafter Verdichtung sein Chiasma entfaltet, wurden die Bilder von Florence und Julien aufgenommen. Und sie werden auch nach dem Film sein, als Beweis vor Gericht, wie als Selbstvergewisserung der Liebe. Diese paradoxe Gebrauchsweise – Anklage und Versicherung, Absprechen und Zusprechen – mag Indiz sein für den eingangs besprochenen Seinsstatus des Bildes. Bachelard (1987) hatte davon gesprochen, dass man einem Bild – im Gegensatz zur Metapher – als Leser sein ganzes eigenes Sein anvertrauen kann, "es stiftet Sein". Bachelard meint jedoch das Bild als "reines Werk der absoluten Einbildungskraft". Erst Roland Barthes (1985) wird in verwandter phänomenologischer Sprechweise diese Gedanken auf die Fotografie beziehen. Er wird die "absolute Aufzeichnungskraft" als Noema der Fotografie beschwören, das "avoir-été-là", das "Es-ist-so-gewesen oder auch das Unveränderliche". Erst diese Eigenlogik des fotografischen Bildes ermöglicht, ja fordert geradezu ihre heterogene Gebrauchsweise heraus.1

Der Polizist, der die Bilder von Florence und Julien sieht, liest nicht die Liebe, sondern den Tod, das Verbrechen aus den Bildern, oder: Er begreift die Beziehung der Körper als Wirklichkeit, die aus den Bildern zurück ins Reale wirkt und folgert daraus die Möglichkeit einer Tat. Die Fotografie ist angerufen, als ein "gepriesener Raum" eine Wirkung hervorzurufen, die das Reale zu verändern in der Lage ist. So wird das Glück zum Verhängnis, zur Katastrophe, also zur Wendung, zum Fanal, zu einem weithin wirkenden Zeichen, das eine Veränderung ankündigt, den Aufbruch zu etwas Anderem. Die fotografischen Bilder weisen also in eine Zukunft. Der vorfilmische fotografische Akt bewirkt ein Fakt inmitten des Filmischen, aber auch darüber hinaus, im Nachfilmischen.

Am Ende wird sich Florence aus dem Bild zurücknehmen, wenn sie zu sich gewandt den abwesenden Julien anspricht: "Dein Bild wird in mir sein, alle Tage, über viele Jahre". Ihre Einbildungskraft, jene Kraft also, die sich aus gesellschaftlichen Bedingungen in andere mediale Kräfte, die Fotografie, den Film ... veräußert hat, wird sie, die aus der Gesellschaft nunmehr ausgeschlossene, wiederfinden und mit ihr den "glücklichen Raum" einer Beziehung fortleben lassen. Zumindest in der deutschen Synchronfassung des Films. In der französischen Originalfassung sagt Florence, und wir sehen die eben entwickelten Fotografien von Julien und Florence, die sie als Täter überführen: "Dort sind wird vereint und niemand wird uns trennen können." In dem Raum der Fotografie ist das Glück als Eidos unvergänglich aufbewahrt. Es erscheint all jenen, die es sehen wollen. Diese Gebrauchsweise ist die der Selbstaffektion. Die Realität des Gesetzes trennt Julien und Florence, vielleicht für immer. Doch als fotografisches Bild, dessen Wirklichkeit sich selbst genügt, werden die beiden Körper für immer aufeinander bezogen bleiben, lange nachdem der Film zu Ende ist.

Mit einer Beobachtung von Marcel Proust zum Verhältnis von Bild und Betrachter schließt nun dieser Text. Das "Ich" in diesem Monolog kann Proust sein, kann Julien oder Florence sein, können sie und kann ich sein.

"Während ich ein letztes Glas leerte, betrachtete ich eine gemalte Rosette auf der weißen Wand und übertrug auf sie die ganze Lust, die ich in mir empfand. Sie allein auf der Welt existierte für mich; ich folgte ihr mit dem Auge, ich berührte sie, verlor sie ab und zu aus meinem abirrenden Blick, ich war gleichgültig gegen die Zukunft und begnügte mich mit meiner Rosette wie ein Schmetterling, der um einen anderen sitzenden Falter kreist, mit dem er sein Leben in einem Akt höchster Wollust beenden wird." (Proust 1964: 570).

- 1Als die Polizei Julien Tavernier als Täter identifiziert, wird ein Foto von Tavernier als Soldat zum Täterfoto umdefiniert und in Tageszeitungen veröffentlicht. Auch dieses Foto argumentiert mit der unverbrüchlichen und veränderlichen Beziehung des Bildkörpers zum physischen Körper, versucht jedoch eine Umkehr: mit dem Bildkörper den realen Körper von J. T. zu finden, ihn "dingfest" zu machen.

Bachelard, Gaston (1987) Poetik des Raums. Frankfurt am Main: Fischer.

Barthes, Roland (1985) Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Deleuze, Gilles (1991) Das Zeit-Bild. Kino 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Proust Marcel (1964) Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Sodom und Gomorra. Zweiter Teil. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wendell-Holmes, Oliver (1979) Das Stereoskop und der Stereograph, in: Wolfgang Kemp (Hg.): Theorie der Fotografie. Bd. 1, München: Schirmer/Mosel 1979, S. 114-121.