Listentypen, Schriftgebilde, Lese-Aufgaben

Listentypen, Schriftgebilde, Lese-Aufgaben

Listen aller Art sind im täglichen Leben und in den Künsten omnipräsent, auch wenn sie oft unauffällig agieren: Sie organisieren verschiedene Posten zu einer übersichtlichen Folge, stiften so neue Einheiten und lassen dabei zugleich schon auf den ersten Blick ein besonderes Ordnungsprinzip erkennen. Indem ihre einzelnen Elemente typischerweise untereinandergeschrieben sind und somit von einer horizontalen Schreib- und Leserichtung in die Vertikale wechseln, sind auch Wörterlisten oder solche Reihungen visueller Zeichen mit der schriftlichen Anordnung von Zahlen für einfache Rechenoperationen offensichtlich verwandt, wie ohnehin bereits seit den Anfängen der Schriftgeschichte Piktogramme und andere Zeichen zugleich Buchstaben- und Zahlwerte ausdrücken können. Mag die Listenform so auch Operationen des Überschauens, Einordnens und Berechnens erleichtern, ist sie zudem eng verwandt mit Formen des poetischen Schreibens, in Versen wie in Prosa – spätestens im frühen 20. Jahrhundert sind Gedichte, wie Listen, ohnehin nur noch durch den Zeilenbruch und die größere ‚weiße‘ Rahmung im Druck von Texten in ‚fortlaufender‘ Prosa zu unterscheiden.1

Dass mit den Praktiken des Listenführens spätestens in Frühformen der Buchhaltung – etwa über Eigentum oder Besitz, Tauschgegenstände und Wert oder Preis – auch Machttechniken für (wenige) Privilegierte etabliert werden, lässt sich bereits mit Blick auf die ältesten (außereuropäischen) Schriftkulturen feststellen (Deicher/Weber 2015). Darüber hinaus hat Roland Barthes in seinem Dossier über die Handschrift nachdrücklich auf die „Nachtseite der Schrift“ als Instrument der Distinktion und des Ausschlusses hingewiesen, das Mächtige stets für ihre Zwecke zu nutzen wussten (Barthes 2006: 25–26). Die stets vermehrte Schreibtätigkeit in den neuen (digitalen) Medien des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts zeitigt ähnliche Effekte: So niedrigschwellig das mit mündlichen Elementen versetzte Schreiben in den Formaten der ‚Sozialen Medien‘ und des geschäftlichen oder privaten schriftbasierten Austauschs scheinen mag, zumal, wenn stets neue Techniken zu seiner KI-basierten Unterstützung etabliert werden, so augenfällig werden doch – vermutlich auch künftig – die (sozialen) Unterschiede im je individuellen Umgang mit Schrift und Text.

Die vermeintlich verkürzende und vereinfachende Form der Liste hat im Hinblick auf die grundlegenden Kulturtechniken des Lesens und Schreibens entsprechend interessante Implikationen, die im Folgenden an Beispielen unterschiedlicher Herkunft aus literaturwissenschaftlicher Perspektive schlaglichtartig erläutert werden sollen. Dabei wird es zunächst um das Verfassen von je zweckgebunden erstellten Listen gehen, die sich auch als ‚literarische‘ oder ‚poetische‘ lesen lassen, dann um verschiedene Modi und Perspektiven ihrer Lektüre und deren kulturhistorische, schrifttheoretische oder je medienspezifische Rahmung. Das ‚Prinzip Liste‘ setzt sich, wie zu zeigen sein wird, unabhängig von historischem, räumlichem und institutionellem Kontext je unterschiedlich durch: Schulordnung, Einkaufszettel, autobiographische Bilanz und JVA-Anmeldung werden zu vergleichbaren Elementen einer Buchführung, in der sich Schreiben und Lesen auf je spezifische Weise verschränken.

1. Klassen(verhalten) organisieren, sortieren, punktieren. Listenfunktionen (nach Goody)

Ein gleichsam pragmatischer Blick auf alltägliche Formen der Listenführung zeigt bereits, wie vielschichtig solche Textformen und Schriftgebilde sind, schon dort, wo das so beschriftete Papier zugleich unauffällig und unübersehbar an der Wand eines Klassenraums in einer Brandenburger Grundschule hängt. Ortsüblich sind für diesen Schultyp sechs Schuljahre, mit teils jahrgangsübergreifenden Angeboten, darunter eine sogenannte Forscherwerkstatt, die bereits ab der ersten Klasse im Rahmen eines Wahlpflicht-Zusatzangebots zum Fächercurriculum besucht werden kann. Die Liste hat interessanterweise eine zugleich namenlose und geteilte Autorschaft: Aufgeschrieben von einer Lehrerin, sind die explizit so genannten Regeln teilweise von Kindern aufgestellt, per Zuruf:

Nummer 1–3 regelt offensichtlich den Umgang der Forschenden untereinander; wenn die erste Regel die wichtigste wäre, dürften Forscher:innen also nicht streiten, schon gar nicht einander beleidigen oder wehtun. Das ist ein rhetorischer Dreischritt, eine ethische Klimax, die spätestens im letzten und ‚höchsten‘ Punkt auf allgemeine Zustimmung rechnen darf. Die zweite Gruppe der Regeln ist dagegen disparater und scheint mehr auf die Praktiken des Forschens abzustellen, bis hin zur verblüffenden Pointe, dass beim Forschen ‚normale Lautstärke‘ entscheidend sein soll – wenn nicht noch ein weiterer, diesen übertrumpfenden Punkt unten hinzugefügt wird. Denn auch den jeweils letzten Punkt einer solchen Liste würden selbst flüchtig Lesende intuitiv als besonders wichtig ansehen, weil schon in der Alltagsrhetorik die klassische Figur der enumeratio, der Aufzählung, etwas mit Aufbau und Aufgipfelung zu tun hat, mit Bedeutungszuwachs, wie er bereits durch die unübersehbare Vermehrung der Listenpunkte angezeigt ist.

Die Liste wird im Klassenzimmer als Schrift an der Wand mehr oder weniger freundlich drohend platziert worden sein, so dass sie auch einen Lese-Imperativ beinhaltet; nicht trivial ist somit auch die Frage, ob die Adressierten überhaupt in der Lage sind, diese Handschrift oder generell eine solche Schreibschrift zu entziffern. Wie sie zu erkennen gibt, liegen dem bloßen Vorhandensein dieses Papiers in einem bestimmten, auch durch die Listenelemente definierten, Schulraum verschiedene Prozesse und Ereignisse im Rücken: Lässt die nach unten offene Reihe ostentativ Platz für weitere Einträge, bestärkt sie so nochmals die Einschätzung, dass die Ordnung handschriftlicher Punkte ein Gemeinschaftsprodukt ist, das womöglich auf ein Bedürfnis der Klasse oder Einzelner – nach Ruhe, nach friedlicher Zusammenarbeit und körperlicher Unversehrtheit – reagiert. Dahinter dürfte wiederum ein Set von Voreinstellungen liegen, die nicht verhandelbar sind, etwa, dass in einem solchen Klassenzimmer Regeln zu gelten haben, dass mithin der Ort, der gleichsam im Vorgriff auf die Universität für ‚freies‘ Forschen eingerichtet wird, Teil einer Institution mit besonders explizitem Ordnungssystem ist. Mit ihrer überraschenden Schlusspointe, die freilich eigentlich schon im ersten Punkt, dem Streitverbot, angelegt war, erinnert die Klassenzimmer-Liste zudem an die zeitweise allgegenwärtige Aufzählung der ‚chinesischen Tiere‘, eine Art Maskottchen der Listenforschung, von Michel Foucault am Anfang von Die Ordnung der Dinge zitiert, womöglich via Jorge Luis Borges, der wiederum angeblich eine chinesische Enzyklopädie zitiert.

Wie ein Gerücht weitergegeben, entfaltet die Liste einen poetischen Charme, zu dem offensichtlich auch die Fremdheitserfahrung gehört, die sie ermöglicht, wenn Kategorien wie „Tiere, die dem Kaiser gehören“, „Tiere, die auf der Seite liegen“ oder „Tiere, die mit feinem Pinsel gemalt sind“ zu dieser ‚chinesischen‘ Ordnung gehören sollen und entsprechend problematische Aspekte einer (kolonialen) Folklore unübersehbar werden. Georges Perec argumentiert in seinem eindrucksvollen Buch-Essay zum Denken und/als Ordnen im nochmaligen Zitat dieser Zitiertradition überzeugend, dass auch sonst unauffällige Verwaltungsschriftstücke der ‚eigenen‘ (Büro-)Kultur leicht in solch fremdartige Gebilde verwandelt werden können, wenn man andere Satzzeichen verwendet: „Einfachste Interpunktionen in alleroffiziellsten Verwaltungstexten genügen schon, eine fast ebenso verblüffende Aufzählung hervorzurufen“, und diese ‚Verwaltungstiere‘ haben ihren vormaligen Referenzbezug erkennbar eingebüßt (Perec 2015: 154).

In der (machtkritischen) Perspektive einer Anthropologie, die ihre Erkenntnisse aus der teilnehmenden Beobachtung indigener Praktiken gewinnt, erfüllen Listen typischerweise bestimmte Funktionen der Organisation von Gemeinwesen (Goody 1977). Entsprechend prominent als „Grundlagentext“ zu Schreiben als Kulturtechnik erstmals 2012 ins Deutsche übersetzt, erläutert etwa Jack Goodys wichtiges Buchkapitel zum Listenführen drei Haupttypen („größere Arten“) von Listen, die lexikalische, die chronologische und die administrative Liste (2012: 347). Dabei weist Goody – gegen wirkmächtige Stereotype – explizit darauf hin, dass das Erstellen von Listen kein Privileg von Schriftkulturen ist, allerdings mit einer doppelten Verneinung, die eigene Effekte zeitigt: „Auch möchte ich nicht behaupten, daß das Herstellen von Listen in oralen Kulturen nicht vorkommt“: „Denn es gibt in oralen Kulturen durchaus so etwas wie Listen, vor allem im Kontext von Ritualen, zum Beispiel Namen innerhalb einer Genealogie, Wörter für Erntefrüchte oder Tiere.“ (ebd.: 348). Wichtiger ist ihm jedoch eine Eigenart dieses Formats, die tatsächlich an graphische Medien gebunden ist: „Die Liste beruht eher auf Diskontinuität denn auf Kontinuität; entscheidend ist die Platzierung, die Verortung auf der Fläche.“ (ebd.: 484). So kann sie „in unterschiedlichen Richtungen gelesen werden, waagrecht und senkrecht, von links oder von rechts, von oben oder von unten her“, sie hat einen „klar umrissenen Anfang und ein ebenso klares Ende“, eine „Begrenzung“, „eine Art Saum wie bei einem Kleidungsstück“ (ebd.). Hier wäre freilich zu bedenken, dass im Hinblick auf das bereits diskutierte Merkmal der Offenheit nach unten die textile Metaphorik ihrerseits an ihre Grenzen gerät, wenn mit dem „Saum“ das physische Ende des Kleidungsstücks bezeichnet ist und nicht etwa ein Besatz, eine Linie oder ein Ornament, die ihrerseits noch Platz für Zusätze lassen würden.2

Die (zu ergänzenden) Verhaltensanweisungen für die (Kinder-)Forscherwerkstatt wären dann Typ 3, administrativ, das womöglich fiktive Verzeichnis chinesischer Tiere Typ 1, lexikalisch, und auf den bislang fehlenden dritten Typus wird noch zurückzukommen sein. Dass solche Listen, womöglich in diesem Sinn typisch, zu allen möglichen Zwecken angelegt werden – und immer schon wurden – ist evident, wie sie jeweils gemacht werden, ist aber doch angesichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für dieses machtvolle Werkzeug des Ein- und Ausschließens immer wieder neu und interessant. In bestimmten (akademischen) Kontexten kann das Schreiben als „Verfahren“ dabei „auf vorgegebenen Weisen des Vorgehens aufbauen; neben dem Annotieren wäre z.B. an das Exzerpieren, das Anfertigen von Listen und Synopsen oder das Protokollieren zu denken“ (Hoffmann 2020: 22).3 Für die Schreib(prozess)forschung ist der erste entscheidende Schritt der Argumentation typischerweise, dass Listen eben nicht ‚im Kopf‘ gemacht werden, sondern ein genuines Schriftmedium sind, realisierte Schrift- oder Zeichengebilde auf dem Untergrund einer Schreibfläche, eines Schriftträgers.4 Auch Jack Goody fokussiert, in teils ethnographischer Perspektive, den Schreibvorgang selbst. Er benennt zwei „Hauptfunktionen des Schreibens“, erstens klassisch, die „Speicherfunktion, die Kommunikation über Zeit und Raum möglich macht und dem Menschen eine Technik der Kennzeichnung, des Gedächtnisses und der Aufzeichnung zur Verfügung stellt“ (2012: 343). An zweiter Stelle, und hier interessanter, steht ein „Prozeß“, so Goody, der sich als „Dekontextualisierung“ bezeichnen lasse, „auch wenn dieses Wort einige konzeptuelle Schwierigkeiten bringt“; er „besteht darin, Sprache nicht in einem akustischen, sondern in einem visuellen Bereich zu situieren“ und hat mehrere, weitreichende Vorteile:

Diese Funktion macht eine andere Art der Überprüfung möglich, eine Neuordnung und Feingliederung nicht nur von Sätzen, sondern auch von einzelnen Wörtern. Morpheme können aus dem Zusammenhang eines Satzes oder aus dem Fluß der mündlichen Rede herausgelöst und als isolierte Einheiten betrachtet werden, die in der Lage sind, nicht nur innerhalb eines Satzes, sondern auch außerhalb eines solchen Rahmens neue Ordnungen einzugehen, wo sie in einem anderen und höchst ‚abstrakten‘ Kontext erscheinen. (ebd.: 343)

Neben den (gesprochenen) Morphemen sind dabei offensichtlich auch Grapheme unterhalb der Buchstabengestalt von teils entscheidender Bedeutung: In der Forscherwerkstatt-Anleitung signalisieren ja schon die Schriftgröße der Überschrift und deren Unterstreichung, dass diese einen anderen Charakter hat als die folgenden Listenposten, die wiederum mit Punkten am Beginn als solche ausgewiesen oder geradezu formatiert sind. Diese Ordnungsmerkmale und Auszeichnungstechniken erinnern an verwandte Formen der graphischen Anordnung von Zeichen wie Tabellen oder Synopsen; auch für sie gilt, wie Christoph Hoffmann hervorhebt, „dass Schreiben im Forschen niemals epistemologisch neutral ist“ (2020: 27). Die Forscherwerkstatt-Liste lässt auch ihre eigene Schreibregel erkennen: Einerseits genügen unvollständige Sätze, andererseits ist stets mehr als ein Stichwort verlangt, so dass wir Halbsätze vorfinden, wie sie auch beim Protokollieren typischerweise vorkommen. Und der vielleicht entscheidende Aspekt, den Jack Goody besonders hervorhebt: „Wichtig ist aber vor allem, daß die Liste dazu anhält, die einzelnen Elemente zu ordnen, nach Anzahl, nach Anlaut, nach Kategorie etc.“, denn die bereits angesprochene „Tatsache der externen und internen Begrenzung [bringt] eine größere Sichtbarkeit der Ordnungskriterien mit sich, wobei diese durch die Liste gleichzeitig eine abstraktere Form annimmt“ (Goody 2012: 349). Erst durch diesen Schreibvorgang des Listenmachens wird bestimmt, was in ihr aufgeführt werden kann; die Liste definiert somit auch, was überhaupt als Listenposten erscheinen kann, und sie fügt die einzelnen Elemente in und zu einer neuen Ordnung zusammen:

Wenn Gegenstände von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit miteinander gleichgesetzt und in einer Liste insgesamt als ‚Gaben‘ oder als ‚Steuereinnahmen‘ gewertet und nach einheitlichen Gesichtspunkten summiert werden, führt diese Art von quantitativer Reduktion zu einer Neutralisierung qualitativer Differenzen. (ebd.: 360)

2. Die Zukunft entwerfen. Einkaufszettel-Lektüren

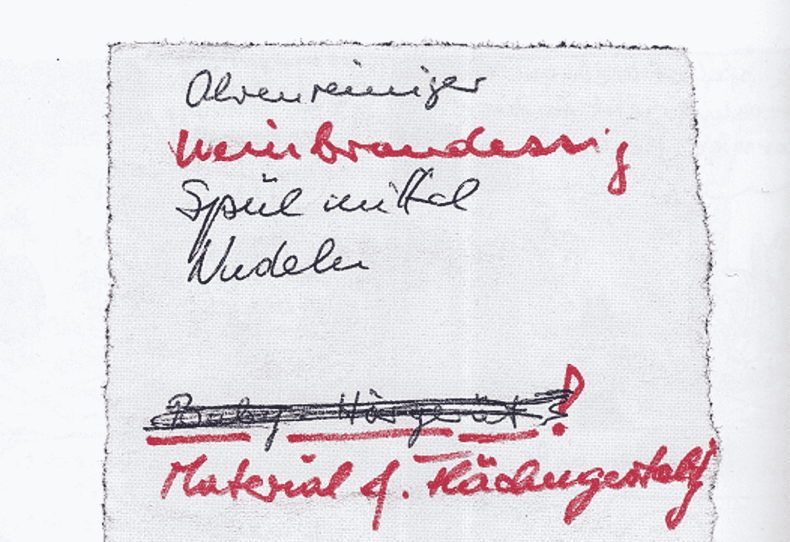

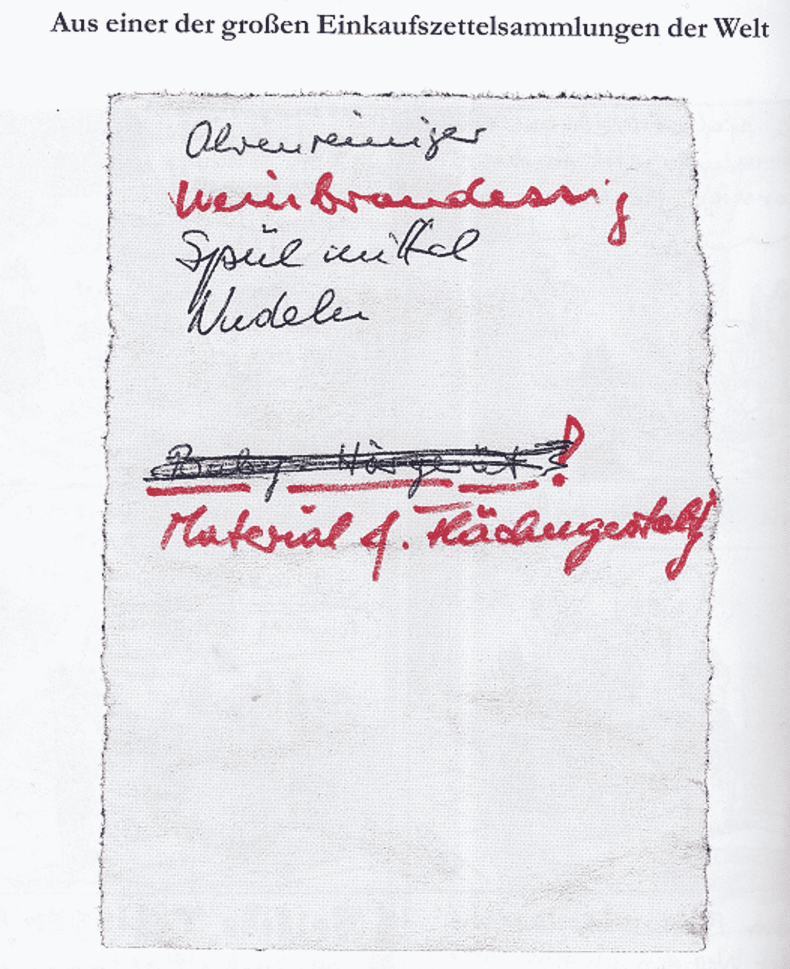

Eine solche vereinheitlichende Zusammenstellung heterogener oder gar unverträglicher Dinge via Auflistung ihrer Namen findet sich etwa auch bei alltäglichen Einkaufszetteln oder To-do-Listen und anderen Verfahren der listengestützten Selbstorganisation. Die komische Wirkung, die durch plötzlich ins Auge fallende innere Abweichungen entsteht, ist auch schon vielfach gesehen und genutzt worden, etwa bei Max Goldt, der die Farbphotographie dieses Zettels unter Angabe von „Fundort“ und „Funddatum“ unter dem Titel Aus einer der großen Einkaufszettelsammlungen der Welt präsentiert (2000: [192]):

Goldts „Kommentar“ unterhalb des Bildes, der wie eine Fußnote in kleinerer Schrifttype gesetzt und zusätzlich kursiv gedruckt ist, kreist um den gestrichenen Posten „Baby-Hörgerät“, der auch einen Wortfehler enthalten mag, denn gemeint ist ja sicher eher ein ‚Babyphon‘, ein (handelsübliches) Funkgerät mit zwei Apparaten zur akustischen Überwachung. Das mehrfache Schriftgebilde ist nicht nur wegen dieser Rahmung durch Titel und Erläuterung bemerkenswert, sondern schon, wie so oft, aufgrund einer komischen Inkongruenz. Die willkürlich anmutende Zusammenfügung disharmonisch auseinanderstrebender Elemente generiert den aufblitzenden Witz eines anderen Kosmos, in dem die Dinge Ohrenreiniger, Weinbrandessig, Spülmittel und Nudeln tatsächlich derselben Ordnung angehören, in der sich auch, mit Abstand, der seltsame technische Apparat und das „Material“ finden. Im Rücken einer solchen Schreib-Anordnung liegt offensichtlich eine Haushaltsführung, die Wiedererkennungseffekte zeitigt, aber zugleich Elemente einer eigentümlichen Fremdheit integriert. Dazu gehört besonders das, paradox, dreifach abstrakte „Material für Flächengestaltung“, mit einer zweifachen Abkürzung, die offensichtlich nicht der Platznot geschuldet ist, sondern dem ‚Prinzip Liste‘, das zur Beschränkung der Einträge auf eine Zeile einlädt oder zwingt. In seiner leicht sarkastischen Variation klassischer Erläuterungsgesten argumentiert Goldt mit Bezug auf Aspekte des Einkaufszettels, die so oder ähnlich auch in der Editionsphilologie und in einer materialsensiblen Schreibforschung besonders betrachtet werden würden, missversteht dabei allerdings (womöglich absichtlich) den gestrichenen Posten:

Es gibt mindestens zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder ist dem Einkaufzettelautor kurzfristig eingefallen, daß er an Material für Flächengestaltung doch mehr Freude hat als an einem Baby-Hörgerät. Vielleicht weil er ein gut hörendes oder sogar gar kein Baby hat. Dagegen spricht, daß „Baby-Hörgerät“ nicht mit dem gleichen Stift durchgestrichen ist, mit dem „Material für Flächengestaltung“ geschrieben ist. Oder aber der Verfasser hat das Baby-Hörgerät gleich zu Beginn des Shopping-Bummels gekauft und den Posten daraufhin als „erledigt“ durchgestrichen. Gegen diese Deutung spricht die mangelnde Notwendigkeit des Durchstreichens. Wer etwas so Ausgefallenes wie ein Baby-Hörgerät gekauft hat, kann sich normalerweise hinterher daran erinnern und muß nicht auf dem Einkaufszettel nachschauen, ob er es schon gekauft hat oder noch nicht. (2000: [192])

Tatsächlich sind in der mittlerweile reichen Forschung zu Typen von Streichungen und ihren Implikationen solche Überlegungen zur Zeitlichkeit bestimmter Operationen und zu belastbaren Indizien für deren Ablauf von entscheidender Bedeutung (Gisi/Thüring/Wirtz 2011). Die Editionsphilologie hat ohnehin seit jeher versucht, mittels der Unterscheidung etwa von Schriftträgern und Schreibmaterialien auch Datierungen vorzunehmen und Aufschluss über die Umstände des solchermaßen rekonstruierten Schreibens zu gewinnen, um schließlich möglichst verbindliche Textfassungen zu finden oder deren Herstellung zu begründen (Schubert 2010). Die (womöglich forcierte) Fehllektüre des Babyphons erinnert zudem daran, wie fließend der Übergang von einer Thesenbildung, die im Rahmen einer plausiblen Argumentation auf Beobachtung und Befund gestützt ist, zu allerlei Annahmen und entsprechend teils spekulativ angereicherten Deutungsversuchen ist. So wären etwa Überlegungen zum Gender dieses Genres und generell der Schreibpraktiken haushaltstypischer Buchführung möglich, die auch die Besonderheit dieser Schreibschrift und handschriftlichen Aufzeichnung noch stärker berücksichtigen könnten.

Auch nach der Hochkonjunktur (mehr oder weniger wissenschaftlich gesicherter) graphologischer Methoden im 19. und 20. Jahrhundert und der berechtigten Kritik ihrer offensichtlich begrenzten Ergebnisse wäre es sicher aufschlussreich, die Handschrift(en) im Hinblick auf Informationen zu Herkunft, sozialem Stand und Geschlecht zu befragen. Womöglich würden sich bei einer eingehenderen Materialuntersuchung den verschiedenen Schriftfarben auch verschiedene Zeitpunkte der Bearbeitung des Zettels zuordnen lassen. So lässt bereits die energische mehrfache Streichung der blauen Kugelschreiberschrift mit demselben schwarzen Kugelschreiber, der für die beiden Zusätze „Spülmittel / Nudeln“ verwendet wurde, eine Reihenfolge der Bearbeitung erkennen, wie ohnehin der Wechsel zwischen drei Schreibmitteln und die Variation der Handschrift auch drei einzelne Schreibvorgänge mit zeitlichem Abstand anzeigt. Wenn derart die beiden blau geschriebenen Posten historisch/chronologisch zusammengehören, wird auch eine andere Logik sichtbar, die diesen Anweisungen zur Erledigung von Einkaufsgängen typischerweise zeitlich im Rücken liegt. Denn außerhalb großer Kaufhäuser oder Einkaufszentren, wird man die hier aufgelisteten Gegenstände in deutschen Städten nicht im selben Ladengeschäft kaufen können, und die Angabe zum „Fundort: SPAR-Markt, Berlin-Charlottenburg, Kant- / Ecke Bleibtreustraße“ gibt hierzu auch womöglich weitere Hinweise. In einem solchen einfachen Supermarkt lassen sich üblicherweise weder technische Geräte, noch das zuletzt gelistete Bastel- oder Baumaterial finden; ein Blick auf den Stadtplan von Charlottenburg könnte plausibel machen, dass diesem Einkauf womöglich ein Besuch in einem Bau- oder ‚Medienmarkt‘ vorausgehen sollte. Ohne dass die Listenlektüre darüber letztgültig Auskunft geben könnte, gerät hier einmal mehr ein ganzes Setting in den Blick, das in der Einkaufsliste gleichermaßen historisch fixiert und prospektiv antizipiert ist: Die Anordnung der Posten auf der Liste folgt nicht (nur) der Dringlichkeit der Beschaffung der einzelnen Haushaltsdinge oder des ganzen Ensembles, sondern nimmt Laufwege vorweg und reagiert auf eine bestimmte Infrastruktur.

Dass der Zettel zudem bereits bei seiner Anlage als ein solches zukunftsträchtiges Medium konzipiert wurde, belegt einmal mehr die sprechende weiße Fläche: Nicht für den Einkauf, der unmittelbar darauf erfolgen sollte und einer Gedächtnisstütze bedurfte, sondern gleichsam als Vorrat wird hier noch zu beschriftender Raum bereit gehalten, wie ohnehin alle vier Dinge der oberen Liste im Haushalt häufig auf und als Vorrat beschafft werden. Wie Bruno Latour pointiert hat, gehört mithin der Zettel, der diesen Kosmos von Dingen und ihre Ordnung entwirft, selbst zu jenen Dingen, die Aufschluss über bestimmte (soziale) Praktiken geben: Lässt in seinem berühmte Beispiel der Berliner Schlüssel nicht nur ein besonderes Ensemble von Schließeinrichtungen, Instrument und Handhabung, sondern auch deren behördliche Regelung im Hintergrund erkennen (Latour 1996), so gibt sich das objet trouvé, der zufällig gefundene Einkaufszettel, in ähnlicher Weise als Teil und Extrakt bestimmter Praktiken der Haushaltsführung und ihrer Schreibverfahren zu erkennen. Latour betont das Eingebundensein solcher ‚Objekte‘ in Praktiken; für die deutsche Übersetzung des mehrdeutigen französischen objet hätten sich an dieser Stelle auch die oft synonym verwendeten Bezeichnungen Ding, Gegenstand oder Sache angeboten: „‚Objekt‘ kann man den etwas widerständigeren Teil einer Kette von Praktiken nennen, aber nur solange er noch vergraben, weggeworfen, ausgesetzt, bedeckt, ignoriert, unsichtbar, ‚für sich‘ ist.“ (Latour 2008: 39)

3. Mehrhändig schreiben, Praktiken notieren, chronologisch verzeichnen. Goethes Kalender

Im Anschluss an Latours Pointe, dass Dinge, die in Gebrauch sind, gar nicht getrennt von den Praktiken, die sie umgeben und deren Teil sie sind, beobachtet oder verstanden werden können, lässt sich der Einkaufszettel auch als weiteres Beispiel eines mehrhändigen oder gar kollaborativen Schreibens lesen.5 Denn dort, wo mehrere Personen zusammenleben, werden auch solche Listen zur Ergänzung von Vorräten oder zum dringenden Beschaffen der Dinge des alltäglichen Bedarfs typischerweise nicht nur von einer Person geführt. Entsprechend gerät auch das System von Annahmen und Befunden zur zeitlichen und systematischen Ordnung der Listeneinträge nochmals in Bewegung. Denkbar wären dann mehrere Situationen des Notierens, Erledigens, Durchstreichens und Erneuerns/Ergänzens mit unterschiedlichen Handelnden, so dass die Abweichungen von Schriftgestaltung und -farbe dann als Spuren einer solchen inhärenten mehrhändigen Verfasserschaft lesbar werden. Dass für solche geteilte Verfasser- oder Schreiber-Aufgaben auch vermeintlich besonders private oder gar intime Notationsformate genutzt werden können, kann etwa ein in anderer Hinsicht überaus prominentes Beispiel belegen: Johann Wolfgang von Goethe nutzt für seine alljährliche Reise in das böhmische Karlsbad oder Marienbad mehrmals die in Weimar strategisch weit verbreiteten billigen Taschenkalender der Hofdruckerei Anna Amalias.

Im Sommer 1823, an dessen Ende er das große Liebesgedicht Elegie von Marienbad verfassen wird, hat Goethe nachweislich nicht nur den aktuellen Kalender im Westentaschenformat benutzt, sondern auch dessen gleich gestalteten Vorgänger aus dem vorigen Jahr, der nun sinnfällig zum Notizbuch umfunktioniert werden konnte. Bemerkenswert an diesem Kalender von 1822 ist nicht nur, dass er die ersten Verse und Strophen der späteren Elegie enthält, wie einer breiten Öffentlichkeit erst in den 1980er Jahren bekannt wurde. Bereits links vom Titelblatt des Kalenders stehen die mit Bleistift geschriebenen, mehrfach korrigierten, teils gestrichenen und ersetzten Worte und Verse, die als komplexes Schriftgebilde von keiner Transkription adäquat ersetzt werden können: „Wie schlanck und zierlich, fein und zart gewoben / Schwebt Seraph gleich aus ernster Wolck[en] Chor, / als glich es Ihr am blauen Aeth[er] droben / Ein zart Gebild aus weissem Duft empor“ (Goethe 1983: 19).

Diese poetische Wortfolge mit Zeilenbruch und Versmaß im Außenbereich des bedruckten Kalenderblocks ist jedoch nicht dessen erster Eintrag. Vielmehr finden sich bereits vorn im inneren Einband erste handschriftliche Notizen mit Bleistift, die jedoch nicht von Goethe stammen, sondern von seinem Diener Johann Carl Stadelmann, ein gelernter Buchdrucker, der selbstständig einige geologische und mineralogische Kenntnisse erworben hatte und in den Jahren 1814/15 und 1817 bis 1824 auch entsprechende Schreibarbeiten übernehmen konnte. Nach Art einer Liste mit einzelnen Posten angelegt, folgen die wenigen Worte dann offenbar aus Platzgründen in gebrochenen Zeilen, die bei aller optischen Versähnlichkeit gleichfalls eine gewisse poetische Kraft entfalten können: „Kieselerden / Salzsaures Silber / Hornsilber / Niederschlag mit Lavendelöl / in der Glühhitze / doch ohne zu schmelzen / der Ränder / des Glases gleich / förmig aufgetra / gen gleichen Grad / der Hitze“ (ebd.: 16-17). Dieser Aufzeichnung korrespondiert wiederum eine zweite, inhaltlich und formal gleichsam verwandte, wiederum ein Hybrid aus Liste und Notiz in gebrochenen Zeilen, zweifelsfrei von Goethes Hand: „Grüner Variolit / Sp[anischer] Andalusit. / Dienstag und Freytag / nicht / Mitw[och] und Sonnabend / am besten. // Ein charmantes / Stück von einem Manne. / –––––– / Lotterie Loos“ (Goethe 1983: 17). In beiden Fällen handelt es sich offenbar um Notizen zu wissenschaftlichen Gesprächen, Verabredungen oder Erledigungen; eine Anmerkung ergänzt, die beiden ersten Einträge in Goethes Liste, zwei Stein- und Mineralnamen, und zusätzlich die gesamten sechs Zeilen seien als eine „als erledigt durchgestrichene Vormerkung“ zu betrachten (ebd.: 62). Die dafür auch von anderen Schreibenden oftmals verwendeten diagonalen Striche von links oben nach rechts unten legen gleichsam ein feines Gitter über den Text, der das darunter stehende – anders als beim gestrichenen „Baby-Hörgerät“ auf Goldts Einkaufszettel – jedoch noch mühelos erkennen lässt. Roland Reuß’ Argument für eine kritische Ausgabe der Texte Franz Kafkas in der Fassung der Handschrift lässt sich auch hier anwenden: Interessant ist allemal, zu lesen, was gestrichen wurde (Reuß 1995).

Der gleich gestaltete Taschenkalender von 1823, der wiederum von verschiedenen Schreib-Händen für Reisenotizen aller Art genutzt wurde, enthält gleichfalls Verse und Listen, so dass beide Kalender einander wechselseitig ergänzen und kommentieren (Ortlieb 2021). Auch hier finden sich, womöglich angeregt durch die gedruckten und entsprechend vorformatierten Daten und die zwischen ihnen bereit gestellten weißen Flächen, einerseits diverse Einträge zu Verabredungen, Gesprächen und Lektüren, andererseits gleichsam tagesaktuelle Verse, die an Ulrike von Levetzow gerichtet sind und solchermaßen in enger Beziehung zur Elegie stehen (Goethe 1823). Eine bemerkenswerte, von Goethe eigenhändig verfasste Liste weist dann Merkmale der Chronik, des verzeichneten Lebenslaufs und von (akademischen) Publikationsverzeichnissen auf und kann entsprechend auch als eine Art Bilanz oder Resümee eines langen, besonders produktiven Lebens gelesen werden. Die Liste, die in abgesetzten Zeilen auch Elemente typischer (Kalender-)Tabellen aufnimmt, indem die Bleistifteinträge links jeweils mit einer Jahreszahl beginnen und rechts entsprechend datierbare Ereignisse und thematische Stichpunkte notiert sind, gehört somit offensichtlich zum sogenannten chronologischen Haupttypus der Liste (nach Goody). Wie schon typische Einkaufszettel anzeigen, unterhält jede Liste ein besonderes Verhältnis zur Zeit, hier interessanterweise mit einer Hinwendung zur Zukunft, indem der Einkaufszettel künftige Handlungen strukturiert und anweist. Die klassische chronologische Liste beschreibt dagegen etwas Vergangenes, typischerweise in Form von Ereignissen, von Namen und Daten – und etwas schematisch lässt sich annehmen, dass die lexikalische Liste entsprechend ein besonderes Verhältnis zur Gegenwart unterhält, als Bestandsaufnahme an einem bestimmten Zeitpunkt.

In literaturwissenschaftlicher Perspektive ist Zeitlichkeit wiederum ein zentrales Element von Erzählung, indem das (fiktionale) Erzählen typischerweise auch darin besteht, einen fiktiven Raum mit einer anderen Zeit zu eröffnen. Mithin sind Goethes womöglich spontan mit dem Bleistift als Werkzeug des Entwerfens und schnellen Notierens geschriebene Einträge auch Ansätze oder Teil einer solchen Erzählung, die hier das eigene Leben und Arbeiten in der Rückschau listenförmig versammelt und aufbereitet, vielleicht als Teil oder Vorbereitung anderer autobiographischer Schreibprojekte. Bereits die erste Eintragung am oberen Rand der Seite, die noch vor der Jahreszahl mit der Ziffer „1“ beginnt, etabliert die dann untrennbare Verbindung der Auflistung von (abgeschlossenen) Schreibprojekten, eigenen Werken und biographischen Daten, hier in zwei abgesetzten Zeilen: „1 1794 Schillers / Anfang. Horen.“ (Goethe 1823: 40r) In den Kategorien der Lyrikanalyse würde man den spannungsvollen Abbruch des ersten ‚Verses‘ nach dem hier vielsagenden Namen Schiller und seine inhaltliche Fortsetzung im ersten Wort des zweiten ‚Verses‘ als Enjambement bezeichnen, mithin als besonderes poetisches Stilmittel. Im Kontext nüchterner Zahlennotate wird eher die historische Bedeutung dieses chronikartigen Vermerks interessieren: Im Dezember 1794 hat Schiller die Ankündigung seines Zeitschriftenprojekts Die Horen veröffentlicht, das wiederum der Anlass und Auftakt für den Briefwechsel mit Goethe ab Juni 1794 war. Interessanterweise ist in diesem Projekt das gemeinsame Schreiben, dem auch der Briefwechsel zumal im ‚Balladenjahr‘ 1796 gewidmet sein wird, Programm, so dass die mehrhändigen Einträge im Taschenkalender von 1823 gleichsam auch dieses Motiv wieder aufnehmen. Dass die Jahreszahl 1794 nicht nur markant an den Beginn der Liste am oberen Seitenrand gesetzt ist, sondern zusätzlich sprechend als Nummer 1 nummeriert und zusätzlich unterstrichen ist, betont mindestens dreifach ihre besondere Bedeutung mindestens in der Krypto-Erzählung dieser Liste.6

Von Beginn an, vielmehr schon bei der zweiten und vierten Eintragung, wurde aber auch gestrichen, offenbar spontan ergänzt und offensichtlich später etwas nachgetragen, so dass die graphische Anordnung immer schon durchbrochen ist. Einmal mehr bestätigen die vorab frei gehaltenen Leerstellen den Befund, dass Listen – wie schon Goody argumentiert hat – zum weiteren Bearbeiten angelegt sind oder mindestens einladen (Hoffmann 2020: 25), und die ‚weißen‘ Flächen lassen erkennen, wie das Schreibmaterial solche Formate zugleich ermöglicht und begrenzt. Denn auf die vierte nummerierte Jahreszahl „4 / 1797“ folgen senkrecht untereinander, mit einigem Abstand, „1. Briefe / 2. / 3 / 4 Reiseacten“ (Goethe 1823: 40 r), und entsprechend wäre bei den mittleren beiden Zahlen Raum für jeweils zwei oder mehr ganze Zeilen, die andere Schreibarbeiten des Jahres in einem zweiten oder mehrfachen Durchgang hätten aufnehmen können. Zwei offensichtlich später verfasste Zusätze legen es außerdem nahe, dass die Auflistung von Projekten und Werken um wichtige biographische Stationen ergänzt wurde oder weiterhin ergänzt werden sollte (Ortlieb 2021: 42). Entsprechend ist auch diese, vermeintlich Vergangenes ‚nur‘ verzeichnende, chronologische Liste mit (literarischen) Momenten der Vergegenwärtigung als Schriftgebilde im nur teils genutztem Kalenderraum auf eine Zukunft – der Ereignisse oder ihres Notierens – hin entworfen.

4. Ausblick: Intensives Buchführen, antizipiertes Kontrollieren. Soziale Dimensionen der Liste

Als Listenforscher:innen haben wir es somit in der Regel mit einem Material zu tun, das bereits fertig vor uns liegt und retrospektiv untersucht werden muss, in einer mehr oder weniger spekulativen Rekonstruktion des Schreibvorgangs, der zum Ergebnis und Produkt eben dieser Liste geführt hat. Dieser Unschärfe lässt sich im Versuch möglichst differenzierter Listen-Lektüren begegnen, die eben dieses Moment des Spekulativen auch benennen und als solches ausweisen, wie ohnehin die dichte Beschreibung möglichst vieler Eigenschaften je besonderer Listen deren Voraussetzung ist. Dabei können auch unerwartete Übereinstimmungen ins Auge fallen: Diedrich Diederichsen hat etwa für den Bereich der Popkultur zu Recht betont, dass sowohl Fans eines Fußballvereins als auch Musikliebhaber:innen ein besonders emotionales Verhältnis zu Listen unterhalten. Das klassische Notieren von Nummern und Titeln im Format dessen, was einmal Hitparade hieß, und die Fixierung etwa auf die Bundesligatabelle mit ihren allwöchentlich wechselnden Platzierungen weist eine seltsame Mischung von nüchterner, unnachsichtiger Buchführung und Begeisterung oder gar Ekstase auf, die wiederum typisch für solches Fantum ist; Diederichsen nennt das die paradoxe Verbindung von „Liste und Intensität“ (2006: 112). In der neueren Pop-Literatur seit den 1980er Jahren sind Aufzählungen und Listen allgegenwärtig, ihm zufolge ein Effekt der Veröffentlichung von Discographien in einschlägigen Magazinen für Musikinteressierte, wie hauptsächlich der Spex. Diese exzessiv wachsenden Listen hätten „Leser“ und Fans provoziert, „statt Beschwerdebriefen Listen, etwa mit den zehn größten vergessenen Zweitliga-Spielern jugoslawischer Abstammung der 70er Jahre, an die Redaktion zu schicken“ (ebd.: 120). Bestimmte Schreibweisen einer neuen ‚Popmusikliteratur‘ verschränken dann, teils wiederum in Bestsellerformaten, solche Formen eines auch ironischen Listenführens mit anderen, mehr oder weniger diskriminierenden ‚Rankings‘, wie etwa der solchermaßen gattungsbildende Roman High Fidelity von Nick Hornby (Ortlieb 2018: 122-155).

Zu den sehr unterschiedlichen oder auch konkurrierenden Vorannahmen, mit denen Lesende des 21. Jahrhunderts auf die beschriebenen Listentypen und Schriftgebilde reagieren, gehört demnach auch stets ein womöglich nicht explizierbares Wissen von bestimmten historischen Umständen und sozialen Praktiken. Umgekehrt geben die je besonderen Listen auch über eben diese schwer greifbaren Eigenarten ihre jeweiligen Umgebung Auskunft, wie abschließend ein aktuelles Beispiel andeuten soll. Gleichsam als Rest einer eben ‚abgespielten‘ Produktion des Berliner Gefängnistheaters aufBruch hat eine (von mehreren) sogenannten ‚Instrumentenlisten‘ ihre praktische Funktion eingebüßt und bietet sich nun einer interessegeleiteten Lektüre an. In eine büroübliche Excel-Tabelle als nummerierte Aufzählung („1“ bis „8“) eingepasst, finden sich hier jedoch nicht nur die im Titel angezeigten (Musik-)Instrumente, sondern einige auf den ersten Blick merkwürdig anmutende Zugaben. So enthalten die ersten Zeilen oder Spalten Verweise auf ganze Gruppen von Dingen der sogenannten wirklichen Welt:

1 / 1 rechteckige blaue Holzkiste, 1 Dudelsack (braun, graues Leder)

2 / 1 runde schwarze Tasche, 1 Fußcabasa (Pedal mit rundem Zylinder mit Metallkugelketten)

3 / 1 große runde, schwarze Tasche (schwarz), darin 1 weiße Trommel mit weißem Gurt

4 / 1 große, längliche Tasche (schwarz), darin 1 Baritonsaxofon, 1 Mundstück, 8 Kunststoffblättchen auf 2 Trägern,

1 S-Bogen, Korkfett, Tragegurt (Gürtel mit Stange), 2 Tücher (rot, gelb) (N.N. 2024)

Die vierte Eintragung zieht sich über zwei Spalten, da die vorgegebene Randbeschränkung der Tabelle offenbar nicht modifiziert werden konnte. Wie man beim Versuch des Sortierens schnell merkt, gehören manche der benannten Dinge offenbar der Ordnung des Gepäcks an: Benannt sind für den Transport geeignete Behältnisse wie Kisten und Taschen, deren verschiedene Formen – rechteckig, rund, länglich – und teils eigens vermerkte Größe allerdings auch bemerkenswert sind. Offenbar scheinen auch die für diese Funktion eigentlich unwichtig anmutenden Farben – blau, schwarz, schwarz – hier von Bedeutung zu sein. Diverse mehr oder weniger bekannte Musikinstrumente – Dudelsack, Fußcabasa, Trommel, Baritonsaxofon – sind aufgezählt, der Logik dieser Transporterzählung folgend als Inhalt der zuvor benannten Gepäckstücke, denen sie jeweils eindeutig zugeordnet sind. Interessante, nicht in jeder alltäglichen Lebenswelt vorhandene zusätzliche Gegenstände, teils offenbar als Zubehör zu den genannten Instrumenten gedacht, kommen hinzu, mit teils ungewöhnlichen Vokabeln – Mundstück, Kunststoffblättchen, Träger, S-Bogen – und in diese Ordnung gehört vielleicht auch noch anderes wie das Korkfett oder der Tragegurt. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass auch Materialen – Leder, Metall, Kunststoff – eigens benannt sind, obgleich es sich in anderen Kontexten ‚von selbst versteht‘, dass ein Dudelsack aus (tierischem) Leder hergestellt wird.

Diese Liste könnte auch ein etwas eigenartiger Einkaufszettel sein oder als Teil eines autobiographischen Schreibprojekts fungieren, scheint aber doch andere, eigene Zwecke erfüllen zu wollen oder zu sollen. Mit der Erinnerung an Reiseformalitäten, etwa zur Einfuhr und Ausfuhr von Gegenständen beim Übertreten von Landesgrenzen, wird man sie als etwas Vorzulegendes identifizieren, als ein Ding, dem bestimmte behördliche Praktiken und entsprechend unfreiwillige Schreibakte im Rücken liegen. Diesen für sich interessanten Komplex zeigt ihre bislang nicht beachtete Überschrift mindestens indirekt an: Zusätzlich zum Dateinamen „Instrumentenliste“ steht oben über der Tabelle „AufBruch Theater in der JVA Tegel – Die Dreigroschenoper. Stand 24. Mai 2024“ (NN 2024). Das zugehörige historische Ereignis lässt sich somit leicht ermitteln: In zwölf Aufführungen mit Live-Musik wurde Brechts Dreigroschenoper im Rahmen eines lang etablierten Theaterprojekts im Juni und Juli 2024 von Strafgefangenen mit externen Musikern im Hof der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel in Berlin gezeigt. Den restriktiven Bestimmungen, die den Gefängnisalltag vorstrukturieren, und den dort allgegenwärtigen Regeln mussten sich selbstredend alle auswärtigen Mitwirkenden, einschließlich des Publikums, unterwerfen. Die Liste bittet somit gleichsam um Erlaubnis, indem sie minutiös benennt, was solchermaßen verdächtige Eindringende in den geschlossenen Raum des Gefängnisses einführen wollen. Indem die Justiz als Teil der Staatsmacht die Kontrolle noch über das geringste, vermeintlich für sich harmlose Ding beansprucht, zeigt sich zugleich mittels der Liste ein allen Dingen immanentes Gefahrenpotential. Diese Liste zeugt mithin nicht nur von Ordnung und Sicherheit, sondern auch von diffus Drohendem, zu dem nicht zuletzt eben diese Staatsmacht selbst gehören mag. Listen-Lektüren hätten in diesem Sinn stets auch dem nicht erfüllbaren Imperativ zu gehorchen, alles, wirklich alles zu berücksichtigen, noch den kleinsten Punkt und Strich und vor allem: die sprechende Leere dort, wo nichts mehr steht.

- 1

Beispiele wie ‚Versgedichte‘ Erich Frieds, die aus der typographischen Umordnung vormaliger Prosatexte wie etwa Zeitungsnotizen entstehen, und ähnliche Transformationen legen es nahe, spätestens in der Moderne (des 20. Jahrhunderts) sei das erste Hauptmerkmal des Gedichts (‚nur‘) seine Zusammensetzung aus kurzen Zeilen und der Zeilenbruch (Holschuh 1998: 125).

- 2

Ein berühmtes Beispiel für eine solche Binnen-Unterscheidung in der französischen Dichtkunst ist die Doppelung von „feston“ und „ourlet“, zwei Vokabeln zur Bezeichnung der Saumgestaltung aus dem Schneiderhandwerk, die in Charles Baudelaires Sonett A une passante Teil der Beschreibung der Trauerkleidung der schönen Passantin sind, von Stefan George entsprechend (ver)doppelt übersetzt als „kleidbesatz und saum“ (Baudelaire 1958: 103, George 1983: 5).

- 3

Hoffmann akzentuiert, dass erst die Verknüpfung „der Effekte von Schreibereien im Forschen mit Verfahren“ deren Besonderheit erkennen lässt, „weil Schreiben für sich noch nicht den Charakter eines Instruments hat. Zum Instrument wird Schreiben dadurch, wie geschrieben wird. Dieses wie versuche ich mit dem Wort Verfahren einzufangen.“ (2020: 22)

- 4

Vgl. zu den verschiedenen Formaten des ordnenden Aufzeichnens auch Schneider/Wedell 2004.

- 5

Vgl. zu dieser Verlagerung von Konzepten der Autorschaft zu solchen des (kollaborativen) Schreibens, mit vielen weiterführenden Hinweisen, Lachmann/Morgenroth 2023.

- 6

Eine besonders sprechende Leerstelle findet sich dann bezeichnenderweise zwischen zwei (offensichtlich) besonders wichtigen Ereignissen, deren erstes im ‚dramatischen Präsens‘ notiert ist: „1805 / Schiller stirbt -------------------------- / 1806 Octbr. Franz[osen]“ (Goethe 1823: 40 v). Der Strich unter diesem Eintrag markiert graphisch das Ende einer Epoche in Goethes Leben und Schreiben, hier dicht gefolgt vom Datum der Besetzung Weimars durch napoleonische Truppen und der mit diesem traumatischen Ereignis nicht nur zeitlich eng verknüpften Eheschließung mit Christiane Vulpius am 19.10.1806 (Ortlieb 2021: 47).

Barthes, Roland (2006) Variations sur l’écriture. Variationen über die Schrift [1973], Französisch-Deutsch, übersetzt v. Hans-Horst Henschen, Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung.

Baudelaire, Charles (1958) A une passante, in: Les fleurs du mal, texte établi et présenté par Yves Gérard LeDantec, Paris: Éd. de Cluny 1951, S. 103.

Deicher, Susanne/Weber, Anne (Hg.) Die Liste. Ordnungen von Dingen und Menschen in Ägypten, Berlin: Kadmos 2015.

Diederichsen, Diedrich (2006) Liste und Intensität, in: Linck, Dirk/Mattenklott, Gert (Hg.) Abfälle. Stoff- und Materialpräsentation in der deutschen Pop-Literatur der 1960er Jahre, Hannover: Wehrhahn 2006, S. 107–123.

George, Stefan (1983) Einer Vorübergehenden, in: Baudelaire. Blumen des Bösen. Umdichtungen (= Sämtliche Werke in 18 Bänden, Bd. XIII/XIV), Stuttgart: Klett-Cotta, S. 5.

Gisi, Lucas Marco/Thüring, Hubert/Wirtz, Irmgard M. (Hg.) Schreiben und Streichen. Zu einem Moment produktiver Negativität, Göttingen: Wallstein 2011.

Goethe, Johann Wolfgang (1823): Gedruckter Weimarischer Kalender aus dem Jahr 1823 mit Gedicht- und Briefentwürfen und Notizen, 42 Blatt, GSA 27/68.

Goethe, Johann Wolfgang (1983) Elegie von Marienbad. Faksimile einer Urschrift. September 1823, hrsg. von Christoph Michel und Jürgen Behrens, Frankfurt a.M.: Insel.

Goldt, Max (2000) Die Aschenbechergymnastik. Best of „Nicht-Kolumnen“ 1982-1998, Zürich: Haffmanns.

Goody, Jack (1977) The Domestication of the Savage Mind, Cambridge: Cambridge University Press.

Goody, Jack (2012) Woraus besteht eine Liste? Dt. v. Sandro Zanetti, in: Zanetti, Sandro (Hg) Schreiben als Kulturtechnik. Grundlagentexte, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2012, S. 338–396.

Hoffmann, Christoph (2020) Eingrenzen, verfügen, ordnen, entfalten. Schreibverfahren im Forschen, in: Knaller, Susanne/Pany-Habsa, Doris/Scholger, Martina (Hg.) Schreibforschung interdisziplinär: Praxis – Prozess – Produkt, Bielefeld: transcript 2020, S. 19–30.

Holschuh, Albrecht (1998) Der Phänotyp Gedicht, in: German Quarterly, Nr. 71, 2, Frühjahr 1998, S. 121–135.

Lachmann, Tobias/Morgenroth, Claas (2023) Wer schreibt, wer denkt? Schreibmodelle analog/digital, in: Gamper, Michael/Luhn, Anna/Tolksdorf, Nina/Wolff, Paul (Hg.) Kollektive Autor:innenschaft – digital/analog, Stuttgart: Metzler 2023, S. 187–220.

Latour, Bruno (1996) Der Berliner Schlüssel, in: Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften, dt. v. Gustav Roßler, Berlin: Akademie 1996, S. 37–52.

Latour, Bruno (2008) Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, dt. v. Gustav Roßler, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

N.N. (2024): Instrumentenliste.

Ortlieb, Cornelia (2018) Popmusikliteratur. Hannover: Wehrhahn.

Ortlieb, Cornelia (2021) Schreiben im Kollektiv von Händen und Dingen. Goethes Schreibkalender von 1822/23, in: Ehrmann, Daniel/Traupmann, Thomas (Hg.) Kollektives Schreiben, Paderborn: Brill 2021, S. 23–49.

Perec, Georges (2015) Denken/Ordnen, dt. v. Eugen Helmlé, 2. Auflage, Zürich, Berlin: diaphanes.

Reuß, Roland (1995) Lesen, was gestrichen wurde. Für eine historisch-kritische Kafka-Ausgabe, in: Franz Kafka. Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Einleitung, hg. von Roland Reuß unter Mitarbeit von Peter Staengle/Michel Leiner/Karl Dietrich Wolff, Basel, Frankfurt am Main: Stroemfeld 1995, S. 9–21.

Schneider, Pablo/Wedell, Moritz (Hg.): Grenzfälle. Transformationen von Bild, Schrift und Zahl, Weimar 2004.

Schubert, Martin (Hg.) Materialität in der Editionswissenschaft. Berlin, Boston: De Gruyter 2010.