Embedded Images:

Embedded Images:

Der Kriegsfilm als Viszerale Erfahrung

In dem Versuch zu erklären, "Warum es keine Kriege mehr gibt" – keinen Krieg jedenfalls für die Bürger der westlichen Nationen –, gleichzeitig aber eine Faszination an den Bildern ferner Konflikte besteht, hat Norbert Bolz kürzlich folgende Erklärung angeboten:

"Bei Katastrophennachrichten und Kriegsberichterstattung geht es nicht um Information, sondern um den Genuss des Distanzgewinns gegenüber dem Schrecklichen. Man genießt nicht das Leiden der anderen, sondern die eigene Distanz dazu. 'Leiden-sehen-tut-wohl', sagt Nietzsche. Und gerade diese lustvolle Unbetroffenheit durch das Leid dort draußen fordert komplementär die 'Betroffenheit' als Attitüde. Betroffenheit ist deshalb die Pathosformel der Massenmedien." (Bolz 2002: 158)

Ich möchte hier den "Genuss des Distanzgewinns", von dem Bolz schreibt, näher untersuchen, indem ich die ästhetischen Strategien der Kriegsberichterstattung und diejenigen des Hollywood Blockbusters der letzten Jahren miteinander kontrastiere.

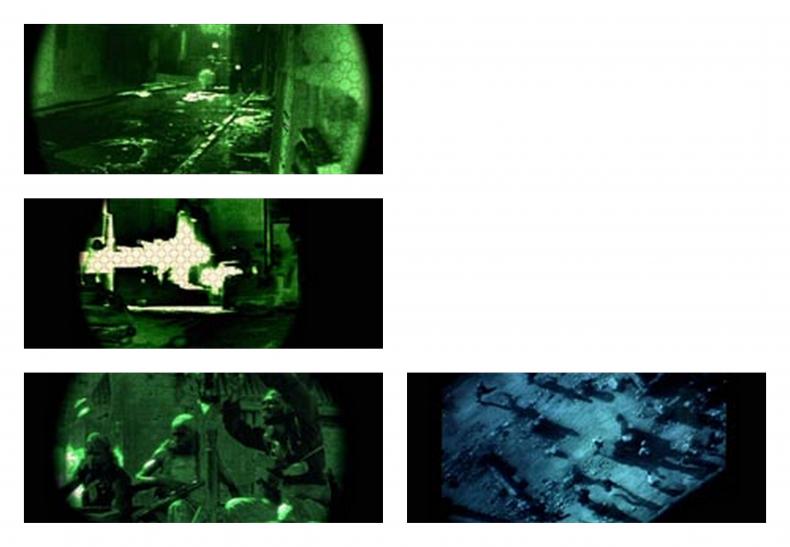

Prägend für die Berichte, die die Ereignisse der circa vierzig Kriegstage des Jahres 1991 im Irak nach außen vermittelt haben, waren die Bilder, die von Kameras stammten, die man in sogenannte smart bombs eingebaut hatte, und die es erlaubten, deren Flugbahn auf- und nachzuzeichnen. Durch die Prominenz solcher Bilder, sowohl in der Berichterstattung wie in der Erinnerung an die Darstellung dieses Kriegs, erscheint es heute so, als habe der erste Golfkrieg beinah ausschließlich nachts stattgefunden – grüngefärbt, als Vision einer Apparatur, eines Nachtsichtgerätes, mit dem eine subjektive Einstellung suggeriert wurde, ohne dabei – paradoxerweise – die Beteiligung beziehungsweise das Leiden von individuellen Menschen sichtbar zu machen. Bodenkämpfe fehlten, amerikanische Opfer weitgehend auch. Von den 540.000 dort stationierten US Soldaten sind 148 als "battle deaths" und 145 als "non-battle deaths" registriert. Dagegen schwankt die geschätzte Zahl der toten irakischen Zivilisten stark und liegt zwischen 2.3001 und 205.0002 je nach Quelle. Nach den ursprünglichen Schätzungen der amerikanischen Defence Department liegt die Zahl bei 100.000, eine Schätzung, die im nachhinein von derselben Institution nach unten korrigiert wurde, nämlich auf 10.000 bis 20.0003. Deutlich wird in diesen Zahlen die Diskrepanz zwischen dem physischen Leiden der Iraker und den High-tech Eingriffen der Amerikaner, eine Diskrepanz, die durchaus Konsequenzen haben dürfte auf die Funktionsweise eines Kriegsfilms aus Hollywood. Ein solcher vermeintlich blutloser High-tech Krieg lässt sich gut in den Fernsehnachrichten darstellen; diese Strategie wird aber nicht im Film übernommen. Dort setzt man eher auf eine Politik der "Embedded Images". In ähnlicher Weise wie Journalisten in letzter Zeit die "Gelegenheit" erhalten haben, mit den Streitkräften an die Front zu ziehen, "eingebettet" im Zug der Soldaten, wollen die Filme vor allem Unmittelbarkeit suggerieren und streben sowohl auf der narrativen wie rein visuellen Ebene danach, den Zuschauer viszeral zu beteiligen. Gleichzeitig bieten sie eine kalkulierte strategische Führung durch die Schauplätze des jeweiligen Krieges an, stellen etwa Momente der höchsten Aktivität dar, nicht aber die langen Wochen (zermürbenden) Wartens und werfen damit auch die Frage ihre Komplizenschaft auf.

Zum Ende der 90er Jahre hin lässt sich ein plötzlicher Zuwachs an Kriegsfilmen aus Hollywood verzeichnen. Während die Welle der Filme, die den Vietnamkonflikt zum Gegenstand hatten (als Schauplatz absoluten Grauens), zu Beginn des Jahrzehnts allmählich abflaute, beziehungsweise von den erfolgreichen A-pictures der 80er Jahre zu B-picture-ähnlichen Straight-to-video Releases mutierten, waren die Kriegsfilme der letzten fünf Jahre sowohl prestigeträchtige, Big-budget Projekte wie auch Kassenerfolge. Ich denke hier an Filme wie THREE KINGS (USA 1999), PEARL HARBOR (USA 2001) und BEHIND ENEMY LINES (USA 2001), an WINDTALKERS (USA 2002), aber auch an THE THIN RED LINE (USA 1998), SAVING PRIVATE RYAN (USA 1998), sowie an die von HBO produzierte und äußerst erfolgreiche US-amerikanische Fernsehminiserie Band of Brothers (USA 2001) und schließlich an WE WERE SOLDIERS (USA / D 2002) und BLACK HAWK DOWN (USA / UK 2002).

Narrativ gesehen sind die zentralen Begriffe des Kriegsfilms schon immer Kameradschaft und Tod gewesen. Kraft der Handlung soll definiert werden, wie man sich ehrenhaft (beziehungsweise unehrenhaft) in außerordentlichen Situationen verhält, Situationen, die im Wesentlichen durch Zufall und Leid geprägt sind. Während sich die Vietnamfilme der 80er Jahre vor allem ethischen Fragen zuwandten (sowohl auf der individuellen wie nationalen Ebene), sind besonders in den Filmen der Jahrtausendwende viszerale Erfahrungen (wortwörtlich die Eingeweide betreffend) zentral geworden. Diese Filme zeichnen sich narrativ durch den obsessiven Hang aus, Belege für die Zerbrechlichkeit des Körpers zu liefern, indem sie Verletzungen einzelner Körper sorgfältig dokumentieren. Doch gleichzeitig ist in den zeitgenössischen Filmen auch ein neues, bislang nicht dagewesenes Interesse spürbar; denn häufig wird nun der spezifische Wahrnehmungsapparat eines Beteiligten am Kriegsgeschehen in den Mittelpunkt der Inszenierung gerückt.

Ähnlich signifikant an diesen Filmen ist der Umstand, dass frühere historische Konflikte in den Blick genommen werden (besonders der Zweite Weltkrieg). Damit lassen sie sich als populär-kulturelle Spuren einer um sich greifenden revisionistischen Tendenz in den Vereinigten Staaten verstehen. Die Filme sollen einerseits die internationalen Einsätze des amerikanischen Militärs ethisch entlasten, indem auf frühere, vermeintlich ethisch deutlichere Situationen rekurriert wird, andererseits soll aber auch der (in der Gegenwart vermeintlich fehlende) körperliche Einsatz der Streitkräfte erneut zur Darstellung gebracht und damit ins Bewusstsein gehoben werden. Ein High-tech Krieg gegen einen deutlich schwächeren Gegner bringt keine amerikanischen Helden hervor; auf jeden Fall sind die Erzählstrategien für einen solchen Konflikt noch nicht entwickelt (doch entwickelt man diese gerade, wie mein letztes Beispiel zeigen soll). In den Filmen der Jahrtausendwende wird eine Art von Pathos erzeugt, das sich deutlich von jenem Pathos unterscheidet, mit dem Norbert Bolz gedanklich operiert – die Konzepte sind schlichtweg gegensätzlich. Ich erinnere daran, wie Bolz sich den Blick auf den Krieg denkt:

"Man genießt nicht das Leiden der anderen, sondern die eigene Distanz dazu. 'Leiden-sehen-tut-wohl', sagt Nietzsche. Und gerade diese lustvolle Unbetroffenheit durch das Leid dort draußen fordert komplementär die 'Betroffenheit' als Attitüde."

Doch haben die Filme, die hier zur Debatte stehen, eine andere Qualität, sie erzeugen eine viszerale Betroffenheit, die den Zuschauer direkt adressiert. Diese Nähe erklärt sich nicht allein durch die Eigenheiten der jeweiligen Erzählung und ist deshalb auch nicht zuerst durch die Möglichkeit einer figuren-basierten Empathie zu erklären4 – vielmehr soll die Filmrezeption an sich als Erfahrung der Leiblichkeit verstanden werden.

In ihrer Studie The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience umschreibt Vivian Sobchack eine Aussage, die Maurice Merleau-Ponty 1961 gemacht hat, ohne wohl dabei konkret an das Kino zu denken. Sie fragt (mit Merleau-Ponty): "What else is a film if not an expression of experience by experience‘?" (Sobchack 1995: 36) In dieser Hinsicht ist der Film als kommunikatives Medium einzigartig. Und es ist eben diese Kapazität des Films, nicht nur die Leiblichkeit der filmischen Rezeption in den Vordergrund zu stellen, sondern die Leiblichkeit als intersubjektive Erfahrung zu kommunizieren, die mir am Kriegsfilm bedeutsam erscheint. Sobchack fährt fort:

"The cinema thus transposes what would otherwise be the invisible, individual, and intrasubjective privacy of direct experience as it is embodied into the visible, public, and intersubjective sociality of a language of direct embodied experience – a language that not only refers to direct experience but also uses direct experience as its mode of reference." (Sobchack 1995: 42)

Der phänomenologische Ansatz, den Sobchack vertritt, bezieht sich natürlich auf das filmische Medium an sich. Alle Filme – egal wie sie gestaltet werden – sind als "an expression of experience by experience" zu verstehen; damit ist der Film an sich intersubjektiv. Doch gilt es hier danach zu fragen, wie die formalen Charakteristika dieser Kriegsfilme die Viszeralität der Bilder in den Vordergrund stellen und wie sich eine solche Leibbetonung deuten lässt. Mit Viszeralität meine ich hier sowohl die Erfahrung der Figuren im Film als verletzliche und oftmals sterbende Körper, wie auch die Erfahrung der Bilder, die eine visuelle und viszerale Nähe des Zuschauers zum Film ermöglichen.

Laut Vivian Sobchack ist eine Nähe sowohl zur menschlichen Figur im Film, die entweder sichtbar im filmischen Bild präsent ist, oder als Bewusstsein ästhetisch angedeutet wird, wie auch zum Körper des Films selbst möglich. Doch gewöhnlich wird angenommen, dass man nur mit Figuren im Film Empathie empfindet. Um die expansiven Möglichkeiten der Intersubjektivität für das Kino im Allgemeinen zu eruieren, könnten die Theorien von Theodor Lipps und Alois Riegl hilfreich sein. Die Besonderheit an Lipps Begriff der Empathie ist, dass er eine involuntäre, triebgeleitete, kinästhetische Mimikry postuliert, die – interessanterweise – auch leblose Gegenstände als Objekte der Empathie einschließt, inklusiv Räume, Farben und Töne, sowie selbstverständlich auch Menschen und Tiere. Dieses allumfassende Näheverhältnis zur Umwelt erscheint mir als Analysemittel da produktiv zu sein, wo man es auf den viszeralen Kriegsfilm anwendet. Doch geht Lipps von einer Personifikation des jeweiligen Gegenstandes aus. Vielversprechender erscheint mir deshalb das Subjekt-Objekt-Verhältnis in Alois Riegls Begriff der Aufmerksamkeit zu sein, das eine Wechselwirkung zwischen sehendem Subjekt und zurückblickendem Objekt postuliert. Signifikant ist die Tatsache, dass man nicht nur wie Lipps "Empathie für" oder wie Riegl "Aufmerksamkeit mit" den Protagonisten erlebt, sondern auch mit dem Film selbst. Vivian Sobchack schreibt:

"The film experience not only represents and reflects upon the prior direct perceptual experience of the filmmaker by means of the modes and structures of direct and reflective experience, but also presents the direct and reflective experience of a perceptual and expressive existence as the film. In its presence and activity of perception and expression, the film transcends the filmmaker to constitute and locate its own address, its own perceptual and expressive experience of being and becoming." (Sobchack 1995: 41).

In der Tat erlebt man beim Film eine reziproke Aufmerksamkeit, eine Intersubjektivität mit dem Film als Körper selbst, mit dem man interagiert. Dadurch, dass der Film als Medium in der Lage ist, körperliche Reize wie das Haptische (oder Tastsinnliche), Kinästhetische (Muskelbewegungsempfindliche) und Propriozeptische (Schwerkraftempfindung) zu produzieren, wird die Wahrnehmung des Zuschauers auf die Aspekte gelenkt, die für die eigene Erfahrung der Leiblichkeit essentiell sind.

Ich hebe hier formale Eigenschaften einiger Kriegsfilme der letzten Jahre hervor, die sich grundlegend von früheren Inszenierungen unterscheiden, indem sie durch ihre Neigung zur haptischen Visualität eine besonders viszerale Rezeption nahe legen. Die Neigung dieser Bilder zum Haptischen lässt sich durch bestimmte visuelle Merkmale identifizieren, vor allem durch die Möglichkeit einer Verlagerung der Aufmerksamkeit von den repräsentativen Qualitäten eines Bildes auf die Oberfläche desselben Bildes, denn erst dadurch werden die haptischen (beziehungsweise kinästhetischen oder propriozeptischen) Qualitäten hervorgehoben und die Rezeption zu einer besonders körperlichen Angelegenheit gemacht.

Dem Film THE THIN RED LINE des Regisseurs Terrence Malick aus dem Jahr 1998 wurde deshalb besondere Aufmerksamkeit zuteil, weil es erst sein dritter Film in dreißig Jahren Hollywoodtätigkeit ist. Wie in seinen anderen beiden Filmen (BADLANDS (USA 1973) und DAYS OF HEAVEN(USA 1978)) werden dort philosophische Grundfragen in einfacher Sprache durch die Offstimme des Protagonisten formuliert, der offenbar ungebildet, aber dafür äußerst sensibel ist. Wir lernen die Hauptfigur von THE THIN RED LINE in einer Rahmenhandlung kennen: Als Deserteur im Zweiten Weltkrieg führt er ein idyllisches Leben unter friedfertigen Insulanern im Pazifik, wird aber zu gegebener Zeit von der amerikanischen Marine aufgegriffen, um an den Kämpfen um Guadalcanal teilzunehmen. In der Rahmenhandlung dieses Films wird seine zentrale Frage behandelt: Ist Krieg der Natur implizit? Und: Ist die Akzeptanz der Unausweichlichkeit des Todes der Weg zu einer Art von Unsterblichkeit, die in der Natur der Materie steckt?

Der Film beginnt mit einer Abfolge von Einstellungen, deren Zusammenhang nicht sofort ersichtlich ist: Ein blau anmutendes Krokodil verschwindet im Wasser, das mit kleinen grünen Pflanzen bedeckt ist. Das Sonnenlicht, das in dünnen Streifen durch die Bäume in die Dunkelheit des Dschungels strahlt, wird aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen; die Oberfläche des Baumstamms und die Form der Blätter werden hier als visuelle Texturen greifbar. Die Idylle des Insellebens stellt sich so als perzeptive Fülle dar.

Zu Beginn dieses Films fallen zwei Dinge auf: Erstens, dass der Film sich nicht primär für das Überleben seiner Protagonisten interessiert, wie sonst in Kriegsfilmen üblich, sondern für die Signifikanz der Sterblichkeit für den Menschen. Die Hauptfigur erzählt:

"I remember my mother when she was dying. I asked her if she was afraid. She just shook her head. I heard people talk about immortality but I ain‘t seen it. I wondered how it would be when I died. I just hope I can meet it the same way she did, with the same calm, cause that‘s where its hidden, the immortality I hadn‘t seen."

Dass die Hauptfigur sterben muss, wird in diesem ungewöhnlichen Kriegsfilm betont; doch ob es während der Erzählzeit des Films passiert, bleibt zunächst offen. Zweitens heben gleich die ersten Bilder des Films die Sinnlichkeit der leiblichen Erfahrung hervor. Durchgängig wird in THE THIN RED LINE der Ton dazu eingesetzt, subjektive Wahrnehmungen einzelner Figuren spürbar werden zu lassen. Doch schon in den ersten fünf Minuten macht sich darüber hinaus die besondere Sensibilität des Films geltend, eine bildliche Sinnlichkeit zu erzeugen, die ohne Bindung an seine Figuren auskommt.

Diese Sinnlichkeit wird im Moment des plötzlich eintretenden Todes besonders deutlich. Das zentrale Ereignis der Handlung stellt der beinah aussichtlose Angriff auf einen Bunker dar, der von unten unsichtbar auf einer Hügelkuppe liegt. Das Gelände ist mit Gräsern bewachsen, die sowohl die Tonebene des Films wie oftmals auch die Bildoberfläche ondulierend und seidenartig zugleich dominieren. Bei dem Angriff werden zwei Soldaten vorausgeschickt, die nach wenigen Sekunden von Scharfschützen erschossen werden. Doch unmittelbar nach dieser undramatischen Todesszene, die aus nächster Nähe von der gesamten Kompanie schweigend beobachtet und nur vom Geräusch der Gräser begleitet wird, folgt eine Einstellung, die einzig und allein die sich im Wind bewegenden Gräser zeigt, ein grünes Kontinuum, auf das allmählich wieder direktes Sonnenlicht fällt. Hier wird der Tod als Reintegration in die Materie der Welt präsentiert; die Sinnlichkeit der Bildoberfläche bietet in diesem Fall einen Hinweis auf solch eine integrative Erfahrung.

Während so die philosophische Anfangsfrage des Films mit "allegorischen Bildern" beantwortet wird, wählt etwa Steven Spielberg eine andere Vorgehensweise. In SAVING PRIVATE RYAN und auch in der zehnteiligen Fernsehserie Band of Brothers, die von Steven Spielberg und Tom Hanks im Anschluss an SAVING PRIVATE RYAN gemeinsam produziert wurde, werden das Grauen und damit auch die Viszeralität der Angriffe durch die erhöhte Plastizität der Bildoberfläche betont.5 Der Tod figuriert dort als einschüchterndes Erlebnis der materiellen Entropie Formal wird dies in beiden Fällen durch ein ständiges Alternieren des Filmmaterials gewährleistet: hier der feinkörnige 35mm Film, der die Bewegung als steten Fluss zeigt, dort das digitale Video, das die Eigenschaft besitzt, rapide Bewegungen nicht als fließende abzubilden, sondern sie in diskrete Einheiten zu zerteilen, die dadurch eine plastische beziehungsweise haptische Qualität gewinnen. Im Videobild wird die Oberfläche von Partikeln immer wieder neu belegt; häufig bestehen diese Fragmente während der Angriffszenen aus explodierender organischer Materie - oftmals sogar aus gut zu erkennenden Körperteilen.

Zusätzlich muss betont werden, dass diese Filme und vor allem die Szenen, die hier interessieren, sich mit historischen Ereignissen beschäftigen, die mit extrem hohen Verlusten der alliierten Soldaten verbunden waren. Vor allem die Eröffnung der historischen Erzählung in SAVING PRIVATE RYAN ist in diesem Sinne bemerkenswert. Sie beschäftigt sich bekanntermaßen mit der Landung alliierter Truppen in der Normandie am sogenannten D-Day. Die Szene dauert mehr als 20 Minuten, und in ihr werden die späteren Hauptfiguren des Films (abgesehen von Tom Hanks) zunächst nicht visuell herausgestellt. Das kann als beispielhafte Darstellung der angesprochenen Entropie gelten. Denn vor allem diese prägt sich dem Zuschauer zu Beginn nicht nur narrativ, sondern – vor allem – auch visuell ein. Viszeralität vermittelt sich hier durch die sehr genaue Inszenierung von Verletzungen an einzelnen Körpern. Einerseits fordert die visuelle Plastizität, die in der Eingangszene am Strand der Normandie immer wieder dominant wird, eine Nähe zu den Geschehnissen und natürlich auch zum Bild selbst. Andererseits sterben etliche Figuren, deren Eigenart in dieser ersten Sequenz durch Closeups ausgesondert wird, unmittelbar nach jener Einführung und das dann auf eine solch verstümmelnde Weise, dass der Körper die Verbindung zur vorgestellten Persönlichkeit verliert und als bloße Materie erscheint.

Dieselbe Technik wird in Band of Brothers angewandt, um eine besonders verstörende Nacht darzustellen, ein Ereignis, das meines Erachtens im Mittelpunkt der zehnstündigen Erzählung steht. Die verheerenden Verluste, die in der siebten Episode während der historischen "Battle of the Bulge" in den Wäldern der belgischen Ardennen zu verzeichnen sind, stellen einen affektiven Höhepunkt der gesamten Serie dar. Innerhalb von wenigen Minuten sterben mehrere Hauptfiguren: Einige verschwinden nach einem Artillerievolltreffer in einem einzigen Augenblick, andere werden dramatisch verstümmelt. Immer handelt es sich dabei um Ereignisse, die aus unmittelbarer Nähe dargestellt werden. Wieder wechselt die Inszenierung hier zwischen Film- und Videomaterial, wobei vor allem die Plastizität des Videobildes die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die Oberfläche lenkt. Auf diese Weise changiert der Film zwischen einer figurenbasierten Empathie und einer Art viszeraler Einfühlung in die Materie.

Nichtsdestotrotz wird sowohl in SAVING PRIVATE RYAN als auch in Band of Brothers die Bedeutung des Individuums in der Narration hervorgehoben. Während dies im ersten Fall durch die Figur des James Ryan geleistet wird, ist es in der Serie Band of Brothers die Dauer der Erzählung, die zum Mittel wird, die Vertrautheit des Zuschauers mit den einzelnen Figuren so sehr wachsen zu lassen, dass dieser den Tod als Schock und Verlust wahrnimmt. Die Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg in allen drei Filmen – aber auch zu den Erfahrungen der Infanterie beziehungsweise zu denjenigen der Kompanie von Fallschirmspringern – bedeutet eine Maximierung des körperlichen Einsatzes (und Risikos).

In den letzten beiden Beispielen soll eine andere Kriegstaktik in den Vordergrund gestellt werden, nämlich der Angriff mit Hubschraubern. Zum ersten Mal wurde diese Waffe 1965 im Vietnamkrieg eingesetzt, in einer Offensive, die in WE WERE SOLDIERS im Vordergrund steht. Wir verfolgen die Geschichte der "7th Cavalry" und ihres Anführers (gespielt von Mel Gibson), deren erster Einsatz in Vietnam an genau der Stelle stattfindet, wo französische Legionäre zehn Jahre zuvor bis auf den letzen Mann starben. Mit der Darstellung dieser Niederlage beginnt der Film. Dabei bemühen sich die Bilder wieder darum, ein Maximum an körperlicher Verletzbarkeit und an individuellem Leiden zu vermitteln.

Doch muss auch ein anderer Aspekt der Erzählung hervorgehoben werden. Die Stimme aus dem Off, die von diesem historischen Massaker berichtet, gehört einem Journalisten, der als anachronistische Erscheinung mit ins Gefecht zieht und damit einerseits die vermeintlichen Vorteile des "Eingebettet"-Seins bietet, gleichzeitig seinen Mut unter Beweis stellt und sich profiliert. Wichtig ist hier, daran zu erinnern, dass die Berichterstattung zum Vietnamkrieg aufgrund der Unabhängigkeit und dauerhaften Anwesenheit von Reportern vor Ort das bekannte Negativbild des Krieges liefern konnte (so etwa durch Berichte über Vorfälle, die aus der Langeweile der Soldaten resultierten). Gegen Ende des Films, nachdem die Gefechte vorüber sind, erscheint eine Gruppe ahnungsloser Journalisten in einem Hubschrauber, um den Kontrast zwischen ihnen und jenen beteiligten Journalisten zu verdeutlichen. Hier wird behauptet, dass die Strategie der "embeddedness" ein Höchstmaß an Authentizität produziert, die von unabhängigen Journalisten nicht erreicht werden kann – eine Behauptung, die sich durch die Berichterstattung des zweiten Golfkriegs von 2003 (verglichen mit derjenigen aus Vietnam) allerdings nicht belegen lässt.

Außer Frage steht, dass die Art und Weise, wie gegenwärtig die Notwendigkeit und Durchführung von Kriegen in die Öffentlichkeit getragen wird, eine Entwicklung durchmacht. Während die vier Filme, die bisher diskutiert wurden, das Augenmerk vor allem auf die Leiblichkeit der Erfahrung ihrer Protagonisten legten, bedient sich BLACK HAWK DOWN einer gänzlich anderen Vorgehensweise. In dem Film wird die zeitgenössische Anwendung der Taktik aus WE WERE SOLDIERS expliziert: Der Angriff einer Elitetruppe der amerikanischen Armee in Somalia ist als blitzschneller Hubschraubereinsatz geplant. Doch schlägt der Angriff, der einen realen Einsatz von 1993 in Mogadischu nachstellt, fehl und wird zu einer historischen Niederlage gegen technisch deutlich schlechter ausgerüstete Gegner. Im Film kommt die Verletzbarkeit einzelner Soldaten erst dann zur Ansicht, wenn sie von ihrer technischen Ausrüstung getrennt werden.

Was an dieser Inszenierung vor allem interessiert, sind die folgenden visuellen Mittel: die Perspektive des befehlshabenden Generals auf die Geschehnisse wird durchgehend anhand von Videoaufnahmen ermöglicht, die Überwachungs- und Satellitenbildern ähneln. Diese Art von Monitoring ist deshalb neu, weil sie topographische Überschaubarkeit verspricht. Ferner scheint mir die Farbgebung dieses Films außerordentlich und bemerkenswert. Somalia wird in einer Mischung aus grünen, roten und gelben Tönen präsentiert, eine Farbgebung, die ihren Höhepunkt in der Darstellung eines Nachtangriffes erreicht. Hier wird die Sicht des beteiligten amerikanischen Soldaten nicht mehr durch Betonung der Oberfläche des Bildes beziehungsweise durch die Geschwindigkeit der Bewegung der Materie suggeriert, sondern mit dem Blick durch ein Nachtsichtgerät, das die Szenerie grün färbt. Hier wird wohl zum ersten Mal die apparative Sicht der Kriegsberichterstattung des Fernsehens in den Hollywoodfilm übernommen.

Zum Schluss möchte ich zu den zentralen Begriffen des Kriegsfilms – Kameradschaft und Tod – zurückkehren und behaupten, dass diese Begriffe in all den angesprochenen Filmen fortleben. In einer Zeit, die von Distanz in der Kriegsführung geprägt ist, setzen sich diese Qualitäten ästhetisch fort, man könnte auch sagen, sie machen sich durch die Ästhetik erfahrbar. Man erlebt Kameradschaft mit dem Filmbild und leidet unter der Furcht, diese Bilder könnten zerstört werden oder verfallen.

Addendum

Pünktlich zur amerikanischen Wahl im Herbst 2004 plante Warner Brothers den Kinoneustart eines Films, der mit mäßigem Erfolg schon 1999 angelaufen war und immer noch zu den wenigen Filmen zählt, die sich mit dem ersten Golfkrieg von 1990/91 auseinandersetzen: THREE KINGS. Beim ersten Anlauf galt er keinesfalls als kriegsbejahender Blockbuster, sondern als durchaus zwiespältig rezipierte Satire, weil der Film seine Distanz zu der viszeralen Beteiligung der anderen hier diskutierten Filme wortwörtlich ankündigt und die Motive der Amerikaner als Besatzer im Irak kritisch hinterfragt. Es kann deshalb wenig überraschen, dass Warner Brothers am 1. September 2004 ankündigte, sich von einem von Russell neugedrehten Dokumentarfilm zum Golfkrieg zu distanzieren. Jener Film, namens SOLDIERS PAY (USA 2004), der mit einem Budget von $180.000 gedreht wurde und ursprünglich sowohl im Kino als Vorfilm von THREE KINGS laufen wie auch auf der neuen Fassung der DVD als Extra enthalten sein sollte, hat offenbar eine Botschaft, die für Warner Brothers im Wahljahr als "inappropriate" galt: "This came out to be a documentary that condemns, basically, war," sagte Barbara Brogliatte für Warner Brothers.6

- 1Statistik auf der Website der respektierten PBS-Sendung Frontline am 11.11.2003

- 2Zitiert auf eine BBC Website am 11.11.2003. Die Zahlen stammen von einer Census Bureau Demographin, Beth Daponte.

- 3Zitiert auf eine BBC Website am 11.11.2003. Die Zahlen stammen von einer Census Bureau Demographin, Beth Daponte.

- 4Siehe hierzu vor allem: Tan 1996 und Smith 1995.

- 5Während SAVING PRIVATE RYAN davon erzählt, wie ein einzelner Soldat in Frankreich gesucht wird, um von der Armee entlassen zu werden, nachdem seine drei Brüder innerhalb von wenigen Tagen fallen, befasst sich Band of Brothers in zehn einstündigen Folgen mit der Geschichte einer Kompanie von Fallschirmspringern, zu der Ryan gehört hat, in der Zeit zwischen der Invasion in der Normandie und dem Ende des Krieges in Europa.

- 6Siehe http://www.nytimes.com/2004/09/02/movies/02film.html 9.9.2004.

Tan, Ed. S. (1996) Emotion and the Structure of the Narrative Film. Film as an Emotion Machine, Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Smith, Murray (1995) Engaging Characters. Empathy and the Narrative Film. Madison: University of Wisconsin Press.

Bolz, Norbert (2002) Warum es keine Kriege mehr gibt, in:Krieg + Kunst, Hg. Bazon Brock/ Gerlinde Koschik, München: Wilhelm Fink Verlag.

Sobchack, Vivian (1995) Phenomenology and the Film Experience, in: Viewing Positions. Ways of Seeing Film, Hg. Linda Williams, New Brunswick: Rutgers University Press.