Herzensangelegenheiten

Herzensangelegenheiten

Claire Denis’ und Jean-Luc Nancys "Eindringling"

1.

Es sollte eine Herzensausgabe werden. So haben wir in der Redaktion von dem, was im Entstehen begriffen war, gesprochen, noch bevor Thema und Beiträge sich überhaupt klar umreißen ließen. Die Ausgabe sollte, so kann man das wohl verstehen, mit dem Inneren der Redaktion zu tun haben. Nicht ein von außen kommender Impuls, auch nicht das Einzelengagement eines der Mitglieder waren gefragt, sondern die Redaktion als Korporation, als Gesamtkörper, aus dessen Innerem sich so etwas wie ein eigenes Thema herausarbeiten würde. Gemäß eines sehr alten Metaphernfeldes ist es die Seele, ja die Liebe, die sich in der Herzensausgabe zu Schreiben über Film zeigen und damit die Redaktion auch wieder als funktionierende, vitale Korporation bestärken sollte. Um diese Ausrichtung gewissermaßen zu verdoppeln, war die Vorgabe zu Schreiben über Film denn auch, dass jeder Beitrag wiederum eine Herzensangelegenheit der Schreibenden betreffen sollte, einen, wenn man so will, Lieblingsfilm.

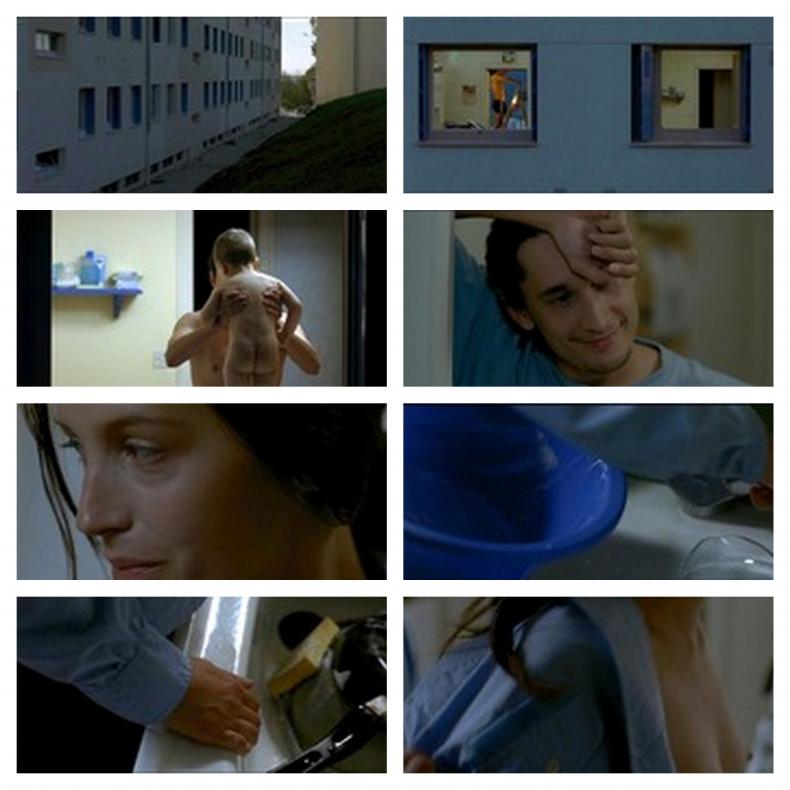

Die Rede vom Herz beschwört Grenzen herauf: außen – innen, fremd – eigen, rational – emotional. Sie impliziert das Bild eines organischen Körpers, der von diesem Herzen, solange es pulsiert, angetrieben wird. Was aber ist, wenn in diesen Körper ein anderes, ein fremdes Herz verpflanzt wird? Wenn sich im Inneren, ausgerechnet am metaphorischen Sitz der Seele, der Liebe, des Gefühls, ein fremdes Organ befindet, das von außen gekommen, eingedrungen ist und zwar paradoxer Weise, um diesen Körper weiterleben zu machen? Es sind Fragen dieser Art, die Claire Denis’ L'INTRUS (FRANKREICH 2005) aufwirft und er tut dies in einer überaus großen Vielfalt von Bildern, Motiven, Szenen und Bezügen. L'INTRUS ist 'mein' Film in dieser Herzensausgabe und über/zu/mit L'INTRUS zu schreiben, heißt sich damit zu beschäftigen, wie der Film selbst über/zu/mit etwas ist, nämlich wie er das Thema des fremden Herzens organisiert.1 Ein narrativer Fixpunkt ist darin die Herzimplantation, die der Protagonist Louis Trebor (Michel Subor), eine in jeder Hinsicht massive, undurchdringliche Figur, (illegal) durchführen lässt. Obgleich sich aus L'INTRUS also eine schlüssige Handlungsabfolge destillieren lässt, ist es unmöglich und auch unsinnig, die Vielzahl von ausgetauschten Blicken, von Orten und kleinen Ereignissen, Nebengleisen und Nebenfiguren, die ein dichtes visuelles und narratives Gewebe ergeben, nachzuerzählen (Kamera: Agnès Godard). Eine diskursive Referenz des Films ist die gleichnamige Textvorlage, ein schmales Buch des Philosophen Jean-Luc Nancy über dessen eigene Herzimplantation.2 Aber sowenig wie das Essay eine Erfahrung verschriftlicht, sowenig verfilmt Denis diesen Text. Die Fülle der Motive in Denis’ Film übersteigt das konkrete Thema bei weitem und lässt sich auch im Referenztext kaum noch auffinden. Der Film kreist um Vater-Sohn-Beziehungen, verschränkt äußerst verschiedene Schauplätze wie das Jura, Tahiti und Südkorea; lange Einstellungen zeigen nichts als Waldwege, vereiste Landschaften oder die Sonne über der Südsee; es tauchen Hunde und Pferde auf, weibliche, männliche, alte, junge, weiße und schwarze Körper, Geldscheine erscheinen im Bild und immer wieder geht es um das Berühren der oder Eindringen unter die Haut, sei es in der sexuellen Penetration oder im Aufschlitzen der Kehle.

Angesichts der offenen narrativen Struktur und der Dichte der Bilder, die auf Texturen und Oberflächen abheben, die Haut und Licht zeigen, schreibt die Filmwissenschaftlerin Martine Beugnet über Denis’ Kino als das einer "sinnlichen Leinwand".3 Es handele sich bei L'INTRUS "vor allem um eines", um "ein sich ständig im Fluss befindliches Arrangement von mit den Sinnen erlebten Momenten, Farben, Formen, Rhythmen und Emotionen."4 Ich bezweifle, dass es hier überhaupt "vor allem um eines geht" und dass ein Film, der Drehbuch und Dialoge zurückfährt, nur noch als "sinnlich", "im Fluß befindlich" oder auf "Emotionen" abzielend verstanden werden kann und nicht mehr als thematisch. Bleibt da, wo keine explizierbaren Aussagen über etwas getroffen werden, tatsächlich nur sinnliche, ästhetische Erfahrung? Mir liegt im Folgenden daran zu zeigen, dass auch und gerade die Aufhebung des 'Über' Themen aufbringen, Bezüge und Bedeutungen erzeugen und ausstreuen kann. Anders gesagt: Dass Denis die Frage nach dem Herzen gerade nicht als eine des Gefühls, der Liebe, der schieren Emotionalität stellt, sondern als eine nach dem Eigenen und dem Fremden, nach zum Teil sehr realen Grenzen und als eine, die Körper betrifft, die nie andere als versehrbare und von Machtverhältnissen durchzogene sind. Die Verkettung von Bildern, Szenen und Motiven entfaltet hier sehr wohl eine epistemische, ja politische Dimension.

2.

In Texten oder Filmen über das Eindringen müssen die Anfänge gut gewählt sein. L'INTRUS beginnt noch bevor der Schriftzug im Bild erscheint mit einem mehrteiligen Prolog. Zunächst gibt aus dem Dunkel heraus jene Figur, die als die Organvermittlerin auftreten wird, dem Film ein Motto: Die Feinde sind nicht außen, die Feinde sind in einem selbst. Die folgenden, ersten Szenen des Films spielen das Thema des Eindringens anhand eines Grenzübertritts und einer Familiensituation durch. Eindringlinge sind in der ersten Szene eigentlich alle und alles: Die gedehnte Zeit an einem französisch-schweizerischen Grenzposten in den Bergen wird durch die Ankunft eines lilafarbenen Lieferwagens unterbrochen, der von einer Grenzbeamtin kontrolliert wird. Das Rauschen der Bäume und das Flattern der Flaggen wechselt in ein gezischtes "cherche, cherche!" mit dem der Spürhund um und dann in den Wagen geführt wird. Er wird fündig; Frau und Hund, denen die Kamera gefolgt ist, sind in der letzten Einstellung ganz mit sich beschäftigt.

In der darauf folgenden Szene zeigt die Kamera uns zunächst die Außenansicht des Wohnhauses, dessen Fensteröffnungen die Kadrierung des Filmbildes doppeln, bevor die Kamera wie zuvor in den Wagen nun selbst ins Haus eindringt. Ein Mann und zwei Kleinkinder sind zu sehen, Renovierarbeiten im Gange, die Kinder quengeln, bis der Vater sie mit zwei Fläschchen stillt. Die Grenzbeamtin, die zuvor mit triumphaler Miene den Schmuggel verhindert hat, kommt nach Hause, legt die Waffe ab und die Positionen verkehren sich: Nun ist der sorgende Vater der Verführer, sie die Überwältigte. Während sie das Geschirr spült, entwirft er flüsternd ein Verfolgungsszenario. Das Fallenlassen des Bestecks in den Spülstein markiert das Einsetzen des Begehrens, eine Verwandlung der Szene und der Körper. Ihre entblößte Brust ist schon jetzt als Bild eingeführt, das in dem der älteren Männerbrust, die von einer langen Narbe gezeichnet ist, sein Gegenmotiv finden wird. Der Penetration folgt der Laut aus dem Babyphone, mit dem die Szene endet – auch das Kind hier ein störender Eindringling in die Paarbeziehung.

Das Jagdszenario illegaler nächtlicher Grenzübertritte, das die Folie der Erregung bot, wird nun ins Bild gesetzt. Die Lichtkegel der Taschenlampen, die im dichten Wald umherflackern, gehen über in ein grafisches Spiel, in dem der Schriftzug: "L’Intrus" von dem Lichtschein der Taschenlampen wie erhellt und damit lesbar wird. Das ist die Markierung des eigentlichen Anfangs des Films, aber wir sind schon mittendrin.

3.

"Der Eindringling verschafft sich gewaltsam Eintritt, er kommt überraschend oder bedient sich einer List, auf jeden Fall erscheint er ohne einen rechtmäßigen Anspruch und ohne erst zugelassen worden zu sein. Etwas vom Eindringling muß der Fremde haben, sonst büßt er seine Fremdheit ein." (Nancy 2000: 7)

So beginnt Nancys Der Eindringling. Das fremde Herz. Im Text geht es um eine Herzimplantation, die bei Nancy zehn Jahre vor dem Verfassen durchgeführt worden ist. Die Herzimplantation ist Ausgangspunkt der Überlegungen – "man muss vom Körper ausgehend sprechen" (Nancy 2003: 108) –, aber wirft zugleich weiter ausholende Fragen auf: "Wenn er [der Eindringling] bereits zur Einreise berechtigt ist und ein Aufenthaltsrecht hat, wenn er erwartet und empfangen wird, […] dann ist er kein Eindringling, aber ebenso wenig ein Fremder. Deshalb ist es weder logisch vorstellbar noch ethisch annehmbar, daß dort, wo es um die Ankunft des Fremden geht, alles Eindringen ausgeschlossen wird" (Nancy 2000: 7). Um das oder den Fremde(n) zu empfangen, muss man, so Nancy, das Gewaltsame, das Schmerzhafte, das dem Akt des Eindringens anhaftet, spüren – sonst löscht man das Fremde aus. Zunächst ist hier eine sehr physiologische, medizinische Ebene angesprochen, denn die so genannten Abstoßungsreaktionen des empfangenden Organismus sind gewissermaßen normal, sie werden von ärztlicher Seite aus erwartet und daher schon im Voraus durch Immunsuppressiva unterdrückt. Nur diese Unterdrückung der Immunabwehr des empfangenden Organismus hat historisch gesehen die Organverpflanzung überhaupt ermöglicht. Angesichts dieser Überlegungen stellt sich nicht nur jede Spendenrhetorik, mit der die Transplantationsmedizin wirbt und ein liebevolles Geben und Nehmen von Organen zwischen großzügigen resp. dankbaren Menschen suggeriert, als fatale Verleugnung existenzieller Fragen dar. Darüber hinaus wird die Frage des Eindringens nicht nur an einem individuellen Körper problematisiert, sondern an dem, was man mit Foucault den Gesellschaftskörper nennen kann. So dringt Nancy mit seinen Überlegungen selbst auf verstörende Weise in die Ideale des Multikulturalismus und der political correctness ein.5 Denn problematisiert werden ja nicht zuletzt auch jene Formen des Eindringens, die bei Nancy nur angedeutet bleiben, mit denen Denis aber ihren Film eröffnet, nämlich Migration und Territorialpolitik.

Nancy höhlt das Bild vom "Eindringling" nun dahingehend aus, dass er das Eigene und das Fremde als phantasmatische Setzungen zeigt. Denn in Nancys Denken des Eindringens ist weder die Abwehr des Fremden noch sein überschwängliches Einverleiben eine adäquate Antwort – beides kann nicht löschen, dass der Eindringling längst auf das Eigene einwirkt und es verändert. "Es gibt kein einmaliges Eindringen, sobald es ein Eindringen gibt, vervielfältigt es sich, in immer neuen immanenten Unterscheidungen" (Nancy 2000: 35). Bezeichnenderweise wird Nancy sein Herz schon vor der Operation fremd, allein, weil es unter der medizinischen Signifikation spürbar wird und als Organ aus einem funktionierenden Körper heraus fällt, dessen Funktionieren eben dadurch jegliche Selbstverständlichkeit verliert.6 Damit wird nicht nur das gesamte romantische Metaphernfeld rund ums Herz aufgekündigt, sondern auch eine fixe identitäre Beziehung, die das Subjekt zu seinem Körper mehr oder weniger aufzubauen gelernt hat: "Was ist dieses 'eigene' Leben, das man 'retten' soll? Das Eigene ist, wie man sieht, keine Eigenheit, die ›meinem‹ Körper angehört. Nirgends lässt es sich verorten, auch nicht in dem Organ, das sich um seinen symbolischen Ruf nicht mehr zu kümmern braucht" (Nancy 2000: 29) Diese Prozesse der Selbstentfremdung, die zuvorderst von technischen Bedingungen angetrieben werden, sind Nancy allerdings kein Anlass, nach einem heilen, eigenen, ganzen Körper jenseits wissenschaftlicher Rationalität zu rufen.7 Denn wenn Nancy schreibt, ich bin offen geschlossen (Nancy 2000: 37), dann bezieht sich das nicht nur auf die Drähte, die seinen Brustkorb zusammenhalten, sondern meint über diese konkrete Materialität hinaus, dass Körper offen sein müssen, weil ihre Geschlossenheit, Leblosigkeit und Stillstand bedeute.8 So wie auch Gemeinschaften herausgefordert werden, sich öffnen müssen, um, sich stetig verändernd, bestehen zu können.

4.

Denoch: Je länger man auf die Wörter schaut, desto mehr regt sich ein Unbehagen (und ich glaube, es ist nicht das, mit dem Nancy rechnet). Der "Fremde", der "Eindringling", die "Abstoßung" – ist das nicht genau jenes Vokabular, mit dem in biologisierender Weise die Notwendigkeit von Grenzziehungen untermauert wird? Sind das nicht genau jene Signifikanten, mit denen die Medizin und Biologie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert von Viren und Bakterien als Elementen geschrieben hat, die sowohl individuell als auch den so genannten Volkskörper betreffend abgewehrt werden müssten? Ein Diskurs, der impliziert, dass auch bestimmte Personen als Bakterien beschrieben werden könnten. Tatsächlich sind die bakteriologischen und immunologischen Texte der 1870er Jahre bereits durchtränkt von Wörtern wie "Fremdkörper", "Angriff", "Kolonisation", "Schlachtfeld", "Vergiftung", "Verteidigung", "Reinheit" und eben auch "Eindringling" (Sarasin 2003: 227). Der Historiker Philipp Sarasin hat gezeigt, dass diese Worte, die sowohl aus der zeitgenössischen Sprache über Migrationsbewegungen als auch aus der des Krieges adaptiert wurden, bis heute ungebrochen zirkulieren und ihre Metaphorizität inzwischen gänzlich eingebüßt haben. Sie gelten heute schlicht als Begriffe für wissenschaftliche Sachverhalten und wir haben ihre Herkunft aus einem andern Feld, dem des Politischen, gänzlich vergessen. Es kommt nun darauf an, so Sarasin, sie als politische Metaphern zu kennzeichnen, und außerdem darauf hinzuweisen, dass die Signifikanten aus dem Bereich der Medizin und Biologie in das Feld der Politik zurückwirken. Das lässt sich leicht nachvollziehen: Von Computer-Viren, die ein System zerstören, über Fluten von Immigranten, die in brüchigen Ruderbooten in der Festung Europa einfallen, oder die Vogelgrippe, die über den Luftweg eindringt, bis zur Anthrax- und Bioterror-Panik ist das Bild eines in seiner Immunität von fremden Viren angegriffenen Körpers dominant. Und es ist aufschlussreich, dass die Transplantationsmedizin historisch aus dem selben epistemischen Feld hervorgegangen ist wie die Immunologie.9 Die Beschreibung bestimmter organischer und physiologischer Prozesse erfolgte und erfolgt in der Sprache der Politik, während umgekehrt Politik sich biologisch begründet. "In diesem biologisierten Bild von Politik ist der 'Andere' nicht ein Schwarzer, ein Araber oder ein Asiat, sondern schlicht der Eindringling" (Sarasin 2004: 176) Sarasin sieht hier ein neues "Dispositiv der Macht im Zeitalter des Globalisierung" sich ausbilden, "dessen metaphorischer Kern infection heißt" (Ebd.). Die Metaphern sind derart unkenntlich geworden, dass Donna Haraway treffend vom Immunsystem als mythischem Objekt schreibt, das auch sie im Zentrum des biopolitischen Diskurses sieht.10 Das immunologische Wissen ist mythisch, weil darin als Natur erscheint, was Geschichte ist.11 Nancy geht in seiner Ontologie des Eigenen auf diese historische und epistemologische Dimension des Topos vom immunen resp. infizierten Körper nicht ein und spielt auf die politische Welt der Körper nur mit Bemerkungen an, dass die größte Menge von ihnen "ausgehungert, niedergeworfen, getötet" sei oder gar nicht mehr als Körper gelten würde.12

Während Nancy sich weitestgehend einer Beantwortung der Frage enthält, wer Organe spendet, wer sie empfängt und wie sich die Transfers vollziehen, scheint mir die Regisseurin Denis dem Dispositiv Infektion mit all seinen (bio)politischen Folgen sehr genau auf der Spur zu sein. Sowohl BEAU TRAVAIL (FRANKREICH 1999), der um disziplinierte Körper in der nordafrikanischen Wüste, um Territorien und mehrfache Kodierungen von Fremdheit kreist, als auch in ganz besonderem Maße TROUBLE EVERY DAY (FRANKREICH / DEUTSCHLAND / JAPAN 2001),13 der das Vampirmotiv in heutige biochemische Labors verlegt und Infektion in globaler Perspektive durchspielt, werfen Bilder der Ansteckung und Immunität auf – ganz deutlich ist das nun in L'Intrus, der die verschliffenen Metaphoriken, die dennoch Fakten geschaffen und ganz konkrete Effekte gezeitigt haben, bis hin zur Geschichte (post)kolonialer Verstrickungen vorführt.

5.

L'INTRUS entfaltet die biomedizinische Rhetorik des Eindringens und der Abstoßung im Kontext des globalen Organhandels. Auf skandalisierende Szenen wird ebenso verzichtet, wie auf überschaubare Opfer-Täter-Konstellationen, stattdessen ist Fremdsein ein Zustand, der alle Beteiligten irritiert. Der Film ist als Triptychon aufgebaut: Der erste Teil spielt in den Bergwäldern zwischen Schweiz und Frankreich, wo Trebor den Kauf eines neuen Herzens für seine erschöpfte Existenz einfädelt; es ist der Schauplatz der nördlichen Hemisphäre. Der zweite Teil spielt in Südkorea, wo die Transplantation ausgeführt wird und der dritte Teil ist in die südliche Hemisphäre verlegt, nach Französisch-Polynesien, wo Trebor vor Jahrzehnten einen ihm unbekannten Sohn gezeugt hat, von dessen Gesellschaft er sich offenbar einen Neuanfang erhofft. Drei Szenen möchte ich herausgreifen, um die Verschränkung von Motiven und Körpern zu verdeutlichen.

Offenbar nach der Operation liegt Trebor in einem abgedunkeltem Hotelzimmer in Busan, Südkorea. Die Szene beginnt mit einer Einstellung aus dem Fenster heraus und, seltsam genug, mit Schnee. Dass die kleine koreanische Frau, die wortlos eintritt, ihren Mantel ablegt und Trebor zu massieren beginnt, blind ist, wird in der Gedämpftheit der Szene erst nach einer Weile klar, wenn die Kamera auf ihr Gesicht schwenkt, während sie den liegenden Körper abtastet. Berühren ist der Kontakt zwischen diesen beiden Körpern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber beide elementar versehrt sind. Und es ist ein Kontakt, der in dem Moment, in dem sie Trebors den ganzen Brustkorb mittig entlang laufende, kaum geschlossene Narbe berührt und ihm Schmerz zufügt, eine seltsame Intimität bekommt. Trebor entfährt ein Laut, der die Grenze dessen markiert, was noch sagbar und symbolisierbar ist. "Das Leiden", so Nancy, "ist das Verhältnis zwischen einem Eindringen und seiner Abwehr" (Nancy 2000: 41). Die Bezahlung, die die Szene abschließt, rückt die Intimität wieder in den Kontext von Arbeit und Abhängigkeit ein.

Im ganzen Film gibt es keine Spende, die uns das wohlige Gefühl reiner Mitmenschlichkeit gönnen würde. Trebor hat sein Schweizer Nummernkonto geleert, um sein neues Herz zu bezahlen sowie seinen in Tahiti zurückgelassenen Sohn mit Geldgeschenken für seine jahrzehntelange Abwesenheit zu entschädigen, die dieser aber nicht entgegennimmt – sei es, weil er den Vater und sein Geld ablehnt, sei es, weil es diesen Sohn gar nicht gibt.

In Tahiti angekommen, zeigt eine kurze Szene Trebor auf der Straße stehen und eine Gruppe junger tahitischer Männer auf einem offenen Truck, die Trebor im Vorbeifahren mustern, ja abschätzen. Die Kamera übernimmt die Perspektive der Vorbeifahrenden und Trebors massiger Körper scheint verloren zurück zu bleiben. Die Art der Darstellung lässt ganz im Unklaren, wer hier nun mit welcher Hautfarbe ›der Andere‹ ist. Der Abkömmling der ehemaligen Kolonialmacht ist längst selbst von einer müden, fahlen whiteness markiert.

Die Grenze zwischen Eigenem und Fremden verläuft nicht zwischen den Körpern, sondern durchzieht in einer postkolonialen Welt jeden einzelnen – selbst der weiße, männliche Körper kann sich seiner Unversehrbarkeit nicht mehr sicher sein. Ausgerechnet in Tahiti, einer Landschaft, die angefüllt ist mit Projektionen des Paradiesischen, des Exotisch-Anderen, einer ursprünglichen Natur setzen die Abstoßungsreaktionen ein; Trebors Eskapismus führt ihn geradewegs in eine Intensivstation. Da sein Gesundheitszustand prekär ist, entschließt sich ein alter tahitischer Freund, den herbeigesehnten, aber nicht auffindbaren Sohn unter den jungen Männern des Dorfes einfach auszuwählen. Die Inspektion der Körper nach Hautfarbe, Statur und Augenform durch die Auswahlkommission – die Kamera setzt die zu Beurteilenden im Register des Identifizierungsfotos ins Bild – erscheint wie eine Suche nach einem passenden Organspender und lässt zugleich keinerlei Spielraum für Romantisierungen des Fremden. Der eine Bewerber "looks chinese", der andere ist der Kommission zu schwarz, der nächste wiederum sieht zwar irgendwie weiß aus, ist aber zu klein. Koloniale und rassische Körpercodes sind auch hier unzweideutig Teil der Kultur – Reinheit und Ursprünglichkeit ein schieres Phantasma.

6.

"Es bliebe, nicht über den Körper zu schreiben, sondern den Körper selbst", (Nancy 2003: 13) so Nancys Projekt. Das heißt, auf einen Punkt hinzuarbeiten, hinzuschreiben, der am Rand des Sagbaren und Bezeichnenden vermutet wird; an den Rand der Sprache zu gelangen, an dem Symbolisierungen aussetzen: "Mir selber fremd, und ich selber fremd werdend. Wie soll man das ausdrücken?" oder "Was kann das sein – ein Herz ersetzen? Die Sache übersteigt mein Vorstellungsvermögen" (Nancy 2000: 39, 27). Was für Nancy heißt, vom Körper ausgehend zu denken, heißt für Denis, vom Körper ausgehend zu filmen. Insofern sind es keine Filme über den Körper, vielmehr exponieren und imaginieren sie Körper und operieren an der Grenze des Sichtbaren. Der dichte Wald im Jura ist dann der schwere Brustkorb, indem ein müdes Herz schlägt. Und im pinken Widerschein der untergehenden Sonne auf der Südsee, der minutenlang von einem schwimmenden Boot aus gefilmt worden ist, liegt zugleich ein Widerschein von Gauguins Bildwelt des schönen Wilden.

Der Körper, wie ihn Nancy und Denis verstehen, ist nichts Geschlossenes oder Abgeschlossenes. Weil das so ist, muss sich das Schreiben und Filmen auch öffnen, keine geschlossene Form anstreben, sondern sich stetig verändern und fortschreiten. Es ist dieses Heranarbeiten und Heranfilmen an den Körper, an seine Zeichenhaftigkeit, Oberfläche, seine Öffnungen, Verletzlichkeiten und Berührbarkeit, die eine lose Verkettung von Bildern und Szenen entstehen lassen. Man könnte auch sagen, dass sich Denis von der Vorstellung eines Films als eines funktionierenden Organismus’ mit einem einzigen pulsierenden Herzen in der Mitte abgewendet hat, und Film stattdessen aus einzelnen Teilen zusammengesetzt und immer wieder neu zusammensetzbar denkt. Es ist ja auch ein Schnitt in eine vorausgesetzte Ganzheit des Films, der sich in der losen Szenenverkettung vollzieht.14 Körperkino wäre so nicht eines, das, wie Martine Beugnet wiederum eine immunologische Metapher bemühend schreibt, die Zuschauer "affektiv kontaminiert",15 sondern Körperkino wäre ein Kino, das Körper exponiert, imaginiert und in ihrer impliziten Fremdheit, Historizität und Veränderbarkeit zeigt.

- 1L'INTRUS, Regie: Claire Denis, Drehbuch: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau, Kamera: Agnès Godard, Schnitt: Nelly Quettier, F 2004.

- 2Nancy 2000.

- 3Beugnet 2005: 77. Beugnets Text ist insgesamt sehr instruktiv.

- 4Text der ersten Fussnote.

- 5Vgl. Stingelin 2000.

- 6Vgl. Schlich 1998. Schlich weist daraufhin, dass die Transplantationsmedizin in ihrer Organfixierung das Bild von Krankheit und auch den Kreis möglicher Patienten nachhaltig verändert hat.

- 7Wie das Anna Bergmann tut. Vgl. z.B. Bergmann et al. 1999.

- 8So an anderer Stelle: ... wenn wir also annehmen, daß es so etwas gäbe, etwas vollkommen in sich, an sich Geschlossenes, dann würde ich sagen: das ist kein Körper, das ist ein Masse ..., Nancy 2003, S. 106. Demgegenüber erscheint mir Nancys Gleichsetzung von Identität und Immunität tatsächlich problematisch, zumindest aber unhistorisch zu sein. Vgl. Nancy 2000: 35.

- 9Die Verpflanzung von Organen scheiterte regelmäßig an der Zurückweisung der Transplantate, was das Konzept einer biochemischen Individualität aufbrachte und mit der Konzeptionalisierung der Immunologie Hand in Hand ging. Vgl. Schlich 1998: 308ff.

- 10Haraway 1995.

- 11Vgl. Barthes 1978.

- 12Nancy 2003: 105. Hier kommt das bloße Leben ins Spiel. Siehe dazu Gröbner 2006.

- 13Nancy hat seinerseits einen Text zu diesem Film geschrieben, Nancy 2005. Denis hat Nancy wiederum in ihrem Beitrag zum Episodenfilm TEN MINUTES OLDER (GB/D/F, 2002), Vers Nancy, auftreten lassen.

- 14Das ließe sich auch für die filmische Struktur geltend machen, die voller ›fremder‹ Elemente ist, zum Beispiel die Adaption einer Szene aus Godards PETIT SOLDAT (F 1963) (Einfahrt nach Genf) und das implantierte Originalmaterial von Paul Gégauff: LE REFLUX (F 1962); in beiden Filmen spielt Michel Subor.

- 15In Anlehnung an Guattari, Beugnet 2005: 77.

Barthes, Roland (1978) Mythos heute (1957), in: Mythen des Alltags, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 85-151.

Bergmann, Anna und Ulrike Baureithel (1999) Herzloser Tod: Das Dilemma der Organspende, Stuttgart: Klett-Cotta.

Beugnet, Martine (2005) Die sinnliche Leinwand: L’Intrus, in: Claire Denis. Trouble Every Day, hrsg. v. Michael Omasata und Isabella Reicher, Wien: Synema, S. 66-78.

Gröbner, Valentin (2006) Körper auf dem Markt. Söldner, Organhandel und die Geschichte der Körpergeschichte, eurozine/Mittelweg, Band 36, URL: http://www.eurozine.com/articles/2006-03-27-groebner-de.html.

Donna (1995) Die Biopolitik postmoderner Körper. S. 160-199 (engl. Orig. 1989).

Nancy, Jean-Luc (2005) Mal der Blutgier. Trouble Every Day von Claire Denis, in: Claire Denis. Trouble Every Day, hrsg. v. Michael Omasata und Isabella Reicher, Wien: Synema, S. 52-61.

Nancy, Jean-Luc (2000) Der Eindringling. Das fremde Herz, Berlin: Merve (frz. Orig. 1999).

Nancy, Jean-Luc (2003) Corpus, Berlin/Zürich: Diaphanes (frz. Orig. 2000).

Sarasin, Philipp (2003) Infizierte Körper, kontaminierte Sprachen. Metaphern als Gegenstand der Wissensgeschichte, in: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 191-230.

Sarasin, Philipp (2004) Anthrax. Bioterror als Phantasma, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schlich, Thomas (1998) Die Erfindung der Organtransplantation. Erfolg und Scheitern des chirurgischen Organersatzes (1880–1930), Frankfurt/New York: Campus.

Stingelin, Martin (2000) Die ermordete Metapher, literaturkritik, Band 9, URL: http://www.literaturkritik.de/p...&ausgabe=200009.

Haraway, Donna (1995) Die Biopolitik postmoderner Körper, in: Die Neuerfindung der Natur, Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt am Main/New York: Campus, S. 160-199 (engl. Orig. 1989).