Kleine Tiermeldungen

Kleine Tiermeldungen

Lese-Ereignisse bei Walton Ford, Barthes und Foucault

Im Gegensatz zum Haiku, der als Ideal der Kleinen Form gilt,1 ist die Kleine Tiermeldung nichts weiter als eine „Grille“.2 Unter den vermischten Meldungen der Tageszeitung kaum aufgetaucht, ist sie schon wieder verschwunden. Beim Durchblättern der Zeitung mag sie einen Moment lang für Unterhaltung sorgen und weiter reicht sie nicht. Während Kleine Tiermeldungen im Internet sprießen, sind sie in der Tageszeitung allmählich vom Aussterben bedroht. In der Süddeutschen Zeitung findet man sie unter der Rubrik „Panorama“ auf der letzten Seite des Politikteils. Verantwortlicher Redakteur ist ein gewisser „T. Rest“. Man mag den Namen als Indiz für den Status der Kleinen Tiermeldung nehmen. Sie ist ein Überzähliges, ein supplément[fn]Jacques Derrida (1990): Grammatologie, Frankfurt am Main. , ein Rest, der aus den traditionellen Ressorts Politik, Wirtschaft, Sport oder Feuilleton herausfällt. Bevor sie, wie andere ausgestorbene Arten, eines Tages nur mehr in Zeitungsmuseen anzutreffen sein wird, welche sie konservieren, und Forschern wie Besuchern Einblick in eine vergangene Welt geben, soll im Folgenden in drei Schritten und mit Bezug auf Praktiken und Strategien aus der Bildenden Kunst (die Arbeiten des Tiermalers Walton Ford) und der Wissenschaft (Michel Foucault), eine Würdigung und Huldigung der Kleinen Tiermeldung unternommen werden. Dass es bei Foucault anstatt um Tiere um Menschen geht, soll den Fokus noch zusätzlich erweitern. Meine These ist, dass die Kleine Tiermeldung nicht deswegen funktioniert, weil die Tiere so süß oder so gefährlich sind, sondern aufgrund ihrer spezifischen Form, die ein Lese-Ereignis hervorbringt.

Kleine Tiermeldungen entfalten sich nicht zuletzt aufgrund einer spezifischen Mischung aus großen und kleinen Meldungen, die sie umgeben. Eine Notiz über einen Sexualstraftäter, Bilder von einem aktuellen Erdrutsch, Neuigkeiten aus der Welt der Celebrities oder entgleiste Züge befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Ähnlich wie die Meldung über Frühblüher am Ende der Fernsehnachrichten, die ohne die davor abgehandelten Schreckensmeldungen sinnlos wäre, ist die Kleine Tiermeldung Teil einer Dramaturgie der vermischten Meldungen. Aus der Geschichte der Kleinen Form ist sie kaum wegzudenken. Historisch verweist sie einerseits auf die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert und andererseits auf die kulturelle Verdrängung der Tiere als Nutztiere im Zuge der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Wollte man eine Typologie der Kleinen Tiermeldung erstellen, wäre die Frage, welche Kriterien dabei eine Rolle spielen könnten. Die Meldungen sind in höchstem Maße unterschiedlich. Die Skala der Kleinen Tiermeldung reicht von „informativ“ bis „kurios“. Ideal sind solche, die beide Register bedienen, indem sie den Leser zugleich informieren und amüsieren, Wissensgewinn und Kuriosität in Einem sind. Vor allem aber müssen sie einen wahren Kern aufweisen, in den Worten Barthes einen „Span des Gegenwärtigen.“ (Barthes 2008: 152)

Das Sujet der kleinen Tiermeldungen ist vielfältig. In den hier ausgewählten Exemplaren wird berichtet von der Einführung von Windeln für Wiener Fiaker-Pferde; von der unglücklichen Liebe eines Schwans zu einem Tretboot; von einem Pinguin mit blauen Gummistiefeln; einem Hund, der täglich allein die Fähre nimmt oder von einem für wissenschaftliche Versuche zu langsamen Faultier. Während die Fiaker-Pferde abstrakt als Gruppe auftreten, sind auch Tiere vertreten, die einen Namen haben. Indiz für eine deutliche Tendenz zur Anthropomorphisierung sind neben den Namensgebungen (Elvis, Mats, Petra, Max) auch die am Menschen gemessenen Eigenschaften (verliebt, zu langsam, singend), welche die Tiere charakterisieren sollen. Auch der Wahrheitsanspruch der Meldungen fällt auf. Die originellen, bemerkenswerten oder kuriosen Vorfälle sollen nicht den Verdacht der Fiktion erwecken, weswegen die Meldungen stets Angaben zum Ort (die Insel Maddalena bei Sardinien, Universität Jena, Münsteraner Aasee, Wien, Christchurch/Neuseeland) sowie eine Wahrheitsinstanz (Doktorand für Zoologie und Evolutionsbiologie, Direktor des Antarktiszentrums) enthalten.

„In meiner Sake-Schale

Schwimmt ein Floh

Losgelöst (Issa Coyaud)“ 3

Das Haiku, dessen Sujet-Palette bisweilen ebenfalls Tiere aufweist, hat mit der Kleinen Tiermeldung wenig gemeinsam. Nach Barthes anti-hermeneutisch, anti-narrativ und anti-realistisch, stellt das Haiku einen Gegensatz zur Kleinen Tiermeldung dar.4 Eine mögliche Nähe zwischen Haiku und Kleiner Tiermeldung bestünde, wenn überhaupt, in der Leserreaktion. „Ein (gutes) Haiku macht klick [tilt], bringt eine Erleuchtung löst etwas aus, zu dem es nur einen Kommentar gibt: „Das ist es!“ (Barthes 2008: 138)

Das „momentane Gepacktwerden des Subjekts [...]von der Sache selbst“ (Barthes 2008: 139) welches Barthes als „Klick“ bezeichnet, wird von der Kleinen Tiermeldung in einer gedehnten Zeitlichkeit ausgelöst. Das gedehnte „Klick“ der Kleinen Tiermeldung, führt dem Leser ein ansonsten beliebiges Tier in einem Narrem5 hyperrealistisch und intensiv vor Augen.

Walton Ford: Bestiarium

Vom „Klick“ der Kleinen Tiermeldung ausgehend, läßt sich auf die Arbeiten des amerikanischen Tiermalers Walton Ford verweisen. Das Besondere an den Bildern ist die enge Verschränkung zu Texten. Der Maler Walton Ford ist ein Leser, der solange in den Büchern seiner Bibliothek stöbert, bis es „Klick“ macht. Dieses „Klick“ zu bewahren, treibt die Arbeiten an. Am Anfang des Schaffensprozesses stehen die Bücher. Das Atelier ist zugleich eine Bibliothek. Textfragmente sind Antrieb und Element der großformatigen hyperrealistischen Tieraquarelle.

„Bald nachdem ich Ende 1899 im Protektorat von Uganda eingetroffen war, kam ich in Kontakt mit einer größeren Gruppe Zwergwüchsiger, die von einem all zu eifrigen deutschen Impressario, der sie auf der Weltausstellung vorführen wollte, gekidnappt worden waren. Da die Belgier diese Vorgehensweise missbilligten, befreite ich die Zwergwüchsigen von ihrem Kidnapper und behielt sie ein paar Monate in Uganda bei mir, bis ich persönlich die Möglichkeit hatte, sie in ihre Heimat im Dschungel des Kongo zu eskortieren. Ich hatte noch andere Gründe, die mit meinem Regierungsauftrag zusammenhingen, den Nordwesten des Freistaates Kongo zu besuchen. Sobald ich mich mit den Zwergwüchsigen mit Unterstützung eines Dolmetschers verständlich machen konnte, befragte ich sie nach der Existenz jenes pferdeähnlichen Wesens, das in ihren Wäldern leben sollte. Sie verstanden sofort, was ich meinte, zeigten auf eine Zebrahaut und ein herumstehendes Maultier und erklärten mir, dass das fragliche Geschöpf OKAPI genannt werde und wie ein Maultier mit Zebrastreifen aussähe.“6

In dem Bericht des britischen Entdeckungsreisenden (und Vertreter des belgischen Königs im Kongo) Harry Johnston überkreuzen sich historische Faktizitäten und Narrative. Typisch für das Textgenre der Reise- und Entdeckerliteratur werden unterschiedlichste Ereignisse und Zusammenhänge komprimiert dargestellt. Die Geschichte des Kolonialismus, die Völkerschauen der Weltausstellung der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, der Beginn der Naturhistorischen Sammlung in Form von Präparaten, der dazugehörige Handel mit wilden Tieren und deren massenhafte Tötung sprechen aus dem Text. Darüber, was den Künstler beim Lesen berührt hat, lässt sich nur spekulieren. Es mag die Lakonie des Berichts sein, die tiefgehende Ambivalenz in der Haltung des Schreibenden oder die Betroffenheit über die gewaltvolle Geschichte des Anderen.

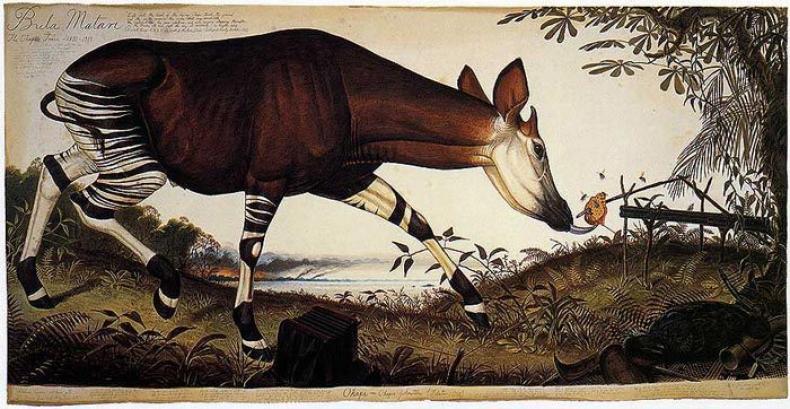

Die lebensgroßen Tieraquarelle zeigen Momentaufnahmen. Bula Matari 7 zeigt den Moment, in dem ein Okapi einem Jäger in die Falle geht. Die Honigwabe, wird von dem Okapi mit der Zunge berührt, und wird im nächsten Moment (den wir als Betrachter nichts sehen) den Abzug eines Jagdgewehrs und zugleich den Auslöser eines Photoapparats aktivieren. Im Unterschied zur Tierfalle ist der Photoapparat ein Utensil des Fremden und Eindringlings und verweist weniger auf die Idee der Jagd, als vielmehr auf die historischen Tiersammlungen und auf die Idee der Enzyklopädie. In eine ähnliche Richtung geht auch die Darstellung des mit einer Registrierung versehenden toten Vogels (vorne rechts im Bild), der auf die im 19. Jahrhundert aufkommende Idee der Naturhistorischen Tiersammlungen in Form von Präparaten verweist. Am Horizont der ebenen Landschaft, in der sich die Szene abspielt, sieht man Flammen und Rauchwolkenschwaden. Beinahe auf den ersten Blick lassen sich die einzelnen plakativ in Szene gesetzten Elemente des Bildes erfassen.

Die Attraktion der Bilder von Walton Ford liegt in der Transformation und zugleich der Bewahrung des Sensationellen (wenn es beim Leser „Klick“ macht). Die Größenverhältnisse steigern die Präsenz der Bilder im Raum des Museums und konstituieren den Betrachter als Teil der Szene. In der Ausstellung im Hamburger Bahnhof versammelt sich Kunstpublikum vor den Bildern Walton Fords, darunter vielfach Familien mit Kindern. Die Kinder zeigen auf die Tiere, stellen Fragen und verhalten sich bisweilen ähnlich wie man es im Zoo erwarten würde. Die großformatigen Tiergemälde ebenso wie die in die Bilder eingelassenen Narreme, welche von der Marter der Tiere durch den Menschen künden, von Gefangenschaft, Schmerzen aber zugleich auch von der Wachheit und Resistenz der Tiere, ziehen die Aufmerksamkeit der Kunstbetrachter und der Kinder auf sich. Aber nicht nur vor den Bildern, sondern auch vor den zugehörigen auf die Wand geprinteten Texttafeln wird sich versammelt. Ähnlich wie in Mark Tanseys dekonstruktiver Lektüre des Kuh-Bildes von Paulus Potter (Potter: The Young Bull, 1647) die ein gespieltes wissenschaftliches Experiment im Museum darstellt, in dem das Potters Kuh-Bild von einer Kuh angeschaut wird (Tansey: The Innocent Eye Test, 1981), verschwimmen in der Walton Ford-Ausstellung die Positionen von Bild und Betrachter. Der Betrachter ist Museumsbesucher und erscheint zugleich als Zeuge des in den Bildern dramatisch in Szene gesetzten Schauspiels von Kolonialismus, Intrige und Hinterhalt. Zugleich verweisen die lebensgroßen Darstellungen auf die Billboards der Kinos und auf die Plakatwände und öffnen das Museum in Richtung Stadtraum, Werbung und Pop.

Michel Foucault: Das Leben der infamen Menschen

Michel Foucault beschäftigte sich über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mit der Genealogie der „Annormalen“.8 In dieser Zeit sind Fälle aus der Strafpsychiatrie, Gerichtsgutachten, Internierungsberichte das Material, mit dem Foucault sich befasst. Immer wieder begegnet er Textpassagen, die ihn physisch berühren. Eines Tages in der Nationalbibliothek, stößt er in einem Internierungsregister des 18. Jahrhunderts auf zwei Eintragungen, die „mehr Fasern in [ihm] aufgerüttelt haben als das, was man gewöhnlich Literatur nennt.“ (Foucault 2001: 9)

„Mathurin Milan, eingeliefert ins Hospital von Charenton am 31. August 1707: ‚Es war immer sein Wahnsinn, sich vor seiner Familie zu verbergen, ein obskures Leben auf dem Land zu führen, Prozesse am Hals zu haben, von zahlungsunfähigen Schuldnern Wucherzins zu verlangen, seinen armen Geist auf unbekannte Strassen zu führen und sich der größten Beschäftigung für fähig zu glauben.’“ (Foucault 2001: 8)

„Jean Antoine Touzard, eingeliefert ins Schloß von Bicêtre am 21. April 1701: ‚Abtrünniger Franziskaner, aufrührerisch, fähig der größten Verbrechen, Sodomist, Atheist, wenn man das sein kann: das ist ein Greuelmonster, das zu ersticken weniger ungelegen käme als es freizulassen.'“ (Foucault 2001: 9)

Die Eintragungen sind, wie er später schreibt, „kurze Leben“ (Foucault 2001: 7), „Exempel, die nicht so sehr Lektionen zum meditieren enthalten als vielmehr kurze Effekte, deren Kraft alsbald erlöscht.“( Foucault 2001: 7) Von diesem Moment an ist er auf der Suche, eher latent als aktiv, nach Textstellen mit ähnlicher Energieladung. Vielleicht schreibt er die Textstellen ab. Die Berührung, die sie ausgelöst haben, läßt sich nicht integrieren in den historischen Text. Die zusammenfassende Beschreibung scheitert und ebenso der Versuch, das Material in eine große Textform zu übertragen. Die in der Lektüre plötzlich auftauchenden, „kurzen Leben“ bedingen auf diese Weise eine Reflexion der Form. Foucault beschließt, die Texte in einer Anthologie zu versammeln und unter dem Titel La vie des hommes infâmes (Das Leben der infamen Menschen) zu publizieren. In der Einleitung der geplanten Anthologie – zu deren Realisierung es nie kam - skizziert er in groben Zügen die Kraft und die spezifische Aufladung der Texte über die infamen Menschen.

„Es ist eine Anthologie von Existenzen. Es sind Leben von wenigen Zeilen oder etlichen Seiten; es sind Unglücke oder Abenteuer ohne Zahl, zusammengerafft in eine Handvoll Wörter. Kurze Leben angetroffen im Zufall der Bücher und Dokumente.“ (Foucault 2001: 7)

Um die nouvelles, wie Foucault die kurzen Meldungen auch nennt, aufzufinden, stellt er gewisse Regeln auf. Die Personen sollen real existiert haben, sie sollen gleichzeitig obskur und unglücklich gewesen sein; die Meldungen sollen so kurz wie möglich erzählt sein; sollen nicht bloße Anekdoten darstellen, sondern sollen zu Unglück, Wut oder vermeintlichem Wahnsinn beigetragen haben (als Anklagen, Denunziationen, Befehle Berichterstattungen); für den Leser sollen sie Schönheit und Schauer in Einem sein.9

„Ich wollte, dass es sich immer um wirkliche Existenzen handele; dass man ihnen einen Ort und ein Datum geben könne; dass es hinter den Namen, die nichts mehr sagen, hinter den schnellen Wörtern, die zumeist falsch, lügnerisch, ungerecht, übertrieben gewesen sein mögen, Menschen gegeben habe, die gelebt haben und gestorben sind, Leiden, Bosheiten, Eifersüchte, Beschimpfungen. Ich wollte alles verbannen, was Imagination oder Literatur ist.“ (Foucault 2001: 13)

Foucault hat in unterschiedlicher Weise mit Formen experimentiert, um die Ereignishaftigkeit des Archivs mit dem wissenschaftlichen Schreiben zu verbinden. Dem „mit den Sinnen lesen“ (Gehring 2004: 80) galt seine Aufmerksamkeit.10

Resumée

Was die hier versammelten Beispiele von Walton Ford, Roland Barthes und Michel Foucault verbindet ist eine Leseerfahrung. Der Text, traditionell auf der Seite des Symbolischen und der Sprache verortet, erreicht den Leser in Momenten physisch. „Urplötzliches Erscheinen des Referenten auf dem Spaziergang (des Lebens) und des Wortes im Satz.“ (Barthes 2008: 138) Die für den Leser spürbare Kraft und die Intensität des Textes, mit Barthes der „Span des Gegenwärtigen“, ist in der Tiefe des Textes eingelagert. Diese hervorzubringen und zu zeigen ist eine Frage der Form. Walton Ford entwirft ein Bestiarium aus Bildern und Texten. Versammeln anstatt erzählen, präsentieren anstatt integrieren ist die Devise. Auch Foucault greift auf das Präsentieren zurück und nennt die geplante Anthologie der versammelten Kurzmeldungen eine „Art von Herbarium“ (Foucault 2001: 8). Die von den kurzen Texten (und eben nicht allein von den Tieren oder infamen Menschen) ausgehende Präsenz zu bewahren, wird auf Formen des Ausstellens (Bestiarium, Herbarium) zurückgegriffen. An diesem Punkt ergibt sich eine Verbindung zu den Kleinen Tiermeldungen. Auch sie sind eine Frage der Form. Weder die Präsenz der Tiere noch die Präsenz der infamen Menschen – selbige mag jeweils noch hinzukommen – vermag die Kraft der Texte und das „Klicken“ beim Lesen zu erklären. Obwohl die Gerichtsprotokolle und die Reiseberichte des 19. Jahrhunderts (auf die sich Foucault oder Walton Ford beziehen) eine Spur des Todes durchzieht, wohingegen die Kleinen Tiermeldungen größtenteils heiter sind und vom Leben künden, verbindet die unterschiedlichen hier angeführten Beispiele, dass sie ein spezifisches Lese-Ereignis konstituieren. Angesiedelt an der Grenze von Text und Ereignis ist es witzlos Kleine Tiermeldungen nachzuerzählen. Gerade gelesen, entsteht der Impuls sie anderen zu zeigen oder vorzulesen. Die Attraktion der Kleinen Tiermeldungen liegt darin, dass es beim Lesen (ereignishaft) in uns „klick“ macht: „Das ist das Tier!“

- 1Roland Barthes (2008): Die Vorbereitung des Romans, Frankfurt am Main.

- 2„Grille“ [griech.] 1) zirpende, kleine Heuschrecke, Grillen. 2) wunderliche oder trübe Einbildung. Vgl. dtv Lexikon, Bd. 8: Gole-Hir, München 1980, S. 82.

- 3zitiert nach Barthes 2008, S. 140.

- 4Vgl. Barthes 2008, S. 138-157.

- 5Den Begriff „Narrem“ verwendet Barthes im Sinne von „Keim einer Geschichte“, vgl. Barthes 2008, S. 147.

- 6Sir Harry Johnston (1906): „The Standard Librairy of Natural History: Embracing the living Animals of the world and living races of mankind“, hrsg. von C.J. Cornis et al., University Society Inc., zit. nach Walton Ford (2009) Pancha Tandra, Köln, S. 298.

- 7Der Titel „Bula Matari“ verweist, wie auch der dem Bild beigefügte Text, auf den britisch-amerikanischen Journalisten und Vertreter des Belgischen Königs Leopold im Kongo, Sir Henry Morton Stanley (1841-1904), der im Auftrag Leopolds die Kolonisierung des Kongo vorantrieb. Sein rücksichtsloses Vorgehen brachte ihm den afrikanischen Spitznamen Bula Matari („der die Steine bricht“) ein. Vgl. Jakob Wassermann: Bula Matari. Das Leben Stanleys, Berlin 1932.

- 8Vgl. Michel Foucault (2007): Die Annormalen, Frankfurt am Main.

- 9Foucault 2001, S. 12.

- 10Vgl. Foucaults Vorlesung „Die Annormalen“ sowie das Dossier „Der Fall Rivière“. Der Fall Rivière gilt als einer der am besten dokumentieren Fälle der Rechtsgeschichte. Foucault hat nicht über den Fall geschrieben, sondern den Fall selbst sprechen lassen, indem er ihn ausstellte. Die Anordnung, die er wählte war die des Dossiers. Einen Eindruck von der Schwierigkeit der Darstellung des Falls und des Leseereignisses, gibt der kurze Zeit nach Veröffentlichung des Dossiers entstandene Film „Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé man mère, ma sœur et mon frère...“ von René Allio. Aus der hier eingenommenen Perspektive, in der es um eine Sensation beim Lesen von Archivmaterial und weniger um seine Faktizität geht, scheitert Allios Film. Obwohl sämtliche Elemente des Falls mit größtmöglicher Genauigkeit und ästhetischer Strenge vorgeführt werden, stellt sich nicht ein, was man beim Lesen des Dossiers in Ansätzen erfährt. In einem Interview in Cahiers du Cinéma nach dem Film befragt, umschreibt Foucault die Richtung, die der Film einschlägt, wie folgt: „Literatur über Bauern gibt es viel; aber eine bäuerliche Literatur, eine bäuerliche Ausdrucksweise, da gibt es nicht viel.“

Barthes, Roland (2008): Die Vorbereitung des Romans. Vorlesungen am College de France 1978–1979 und 1979–1980, Frankfurt/M.

Derrida, Jacques (1990): Grammatologie. Frankfurt am Main.

Foucault, Michel (1975): Der Fall Rivière herausgegeben von Michel Foucault. Materialien zum Verhältnis von Psychiatrie und Strafjustiz. Frankfurt am Main.

Foucault, Michel (2007): Die Annormalen. Frankfurt am Main.

Foucault, Michel (2001): Das Leben der infamen Menschen. Berlin.

Ford, Walton (2009): Pancha Tandra. Köln.

Gehring, Petra (2004): Foucault: Die Philosophie im Archiv. Frankfurt am Main.

Kané, Pascal (1976): »Entretien avec Michel Foucault« (Interview zu Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé man mère, ma sœur et mon frère..., Frankreich 1976, R: René Allio), in: Cahiers du Cinéma, No 271, Novembre 1976, S. 52-53.

Wassermann, Jakob (1932): Bula Matari. Das Leben Stanleys. Berlin.