Frauen, Sex, Maschinen: Assemblagen des populären Kinos um ’68

Frauen, Sex, Maschinen: Assemblagen des populären Kinos um ’68

„What is there to tell in this story of American feminism, film, and 1968?“ fragt sich Paula Rabinowitz in einem Text zu feministischer Filmkultur in den USA (Rabinowitz 2001: 72). Können Worte überhaupt ausdrücken, was aus dieser Zeit vielmehr nur in Form von dissonanten Bild- und Tonfragmenten ins kulturelle Gedächtnis eingegangen ist? Dieses methodische Problem vergleicht sie mit dem eines Filmvorführers, der verzweifelt versucht, die gesamte Filmgeschichte durch die simultane Projektion und Modulation von Filmrollen in ein bewegtes „Monument“ zu überführen – so bräuchte Rabinowitz nach eigenen Worten mindestens drei Leinwände für die einigermaßen flächendeckende Darstellung feministischer Filmpraxis:

One confronts popular culture, a concern for radical women since at least the 1930s, but taking on greater urgency in the 1960s; another documents an alternative female culture, a concern for women artists since the 1920s, but assuming new political guises in the 1960s; a third builds an apparatus, both scholarly and institutional (journals, courses, distribution companies, festivals, and such), for its dissemination. Sometimes the images fuse in lap dissolves; sometimes they run separately at competing venues. (75)

Tatsächlich arbeitet sie sich dann in ihrem Beitrag an fünf chronologischen Filmrollen ab, die selektiv bestimmte Filme, Ereignisse, Publikationen und Organisationen in den Blick nehmen. Vor ein ähnliches Selektions- bzw. Kategorisierungsproblem werden wir auch gestellt, wenn wir uns mit ’68 im Allgemeinen und dem medialen Frauenbild vor, während und nach ’68 im Speziellen beschäftigen: Wie nähern wir uns einer Umbruchphase, die, wie Todd Gitlin schreibt, als „Zyklon durch einen Windkanal“ brauste? Wie zähmen wir eine „von der Leine gelassene Geschichte“ (Gitlin 1987: 242–243)?

Gar nicht. Wir haben uns entschieden, uns in jenen Windkanal zu begeben und uns von der Metapher des „Durcheinanderwirbelns“ leiten zu lassen, um uns gerade nicht darauf festzulegen, was ’68 aussagte, sondern um uns zu fragen, worauf es antwortete und welche bis heute nachwirkenden Fragen es wiederum selbst aufwarf. ’68 – das war nicht einfach ein Tornado, der sich aus dem Nichts manifestierte – auch nicht in Bezug auf die Beziehung zwischen Frauen und Film. Betrachtet man diese Zeit dagegen als eine der Umordnung von Rollen und Hierarchien, als Gegenbewegung zu etablierten Mechanismen, gelangt man, wie wir, möglicherweise zu neuen Metaphern und Figuren, durch die sich kulturelle Bilder, Prozesse und Ordnungen als dynamische Konstrukte beschreiben lassen – Konstrukte, die ultimativ nicht einfach das eine durch das andere ersetzen, sondern sich nur im wechselseitigen Bezug auf Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges fassen lassen. Die Leitfigur unseres Zugangs ist in diesem Sinne die Maschine, unser analytisches Prinzip das der Assemblage und des Anagramms – um Schichten und Bedeutungsebenen freizulegen, die sich nur in der An- und Umordnung zu neuen Bildern von 1968 zusammensetzen. Dabei werden wir im Fokus auf weitestgehend heterosexuelle Figurationen u.a. ein besonderes Augenmerk auf Roger Vadims BARBARELLA (F/I 1968) und Roman Polanskis ROSEMARY’S BABY (USA 1968) legen – als Pole, anhand derer sich um einen bestimmten historischen Zeitpunkt heterogene Versionen und Funktionsprinzipien von Weiblichkeit kaleidoskopartig auffalten bzw. bis heute nachhallen.

Assembling Women

Doch was meinen wir mit Assemblagen (ohne im Speziellen auf deren von Deleuze und Guattari fortgeschriebene Begriffsgeschichte eingehen zu wollen)? „Assemblages are open-ended gatherings“, hält Anna Lowenhaupt Tsing fest (Lowenhaupt Tsing 2017: 23). Alles kann daran beteiligt sein; Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge und Maschinen. Entscheidend ist, dass Assemblagen produktiv sind – „assemblages don’t just gather lifeways; the make them“ (ebd.).

Thinking through assemblage urges us to ask: How do gatherings sometimes become „happenings,“ that is, greater than the sum of their parts? If history without progress is indeterminate and multidirectional, might assemblages show us its possibilities? Patterns of unintentional coordination develop in assemblages. To notice such patterns means watching the interplay of temporal rhythms and scales in the divergent lifeways that gather. (ebd.)

Vor dem Hintergrund eines Kapitalismus, der elaborierte Techniken, oder eben Maschinen, entwickelt hat, um alles in Ressourcen zu verwandeln, ganz egal ob Mensch, Tier, Pflanze oder Ding, werden hier Denkansätze entwickelt, um dieser Kampf- und Verwertungslogik zu entkommen und eine andere Perspektive auf die Welt zu gewinnen. Lowenhaupt Tsing arbeitet heraus, wie der Kapitalismus, um in Maschinen, Unternehmen, Ideen, Menschen investieren zu können, alles von allem trennen – marxistisch gesagt: entfremden – muss. Denn wenn alles für sich allein steht, verschwinden die Verwicklungen lebendiger Materie aus dem Sichtfeld, das ganz darauf fixiert ist, die artifiziellen Grenzziehungen zu naturalisieren.

Damit sind wir mitten in der politischen Aktualität, aber auch in der Zeit um 1968 angelangt: Ein Teil der 68er-Aktivistinnen versuchte bekanntlich in den 1970er Jahren, eine weibliche Gegenwelt zu erschaffen, irgendwo auf dem Land, im Einklang mit der Natur und der zyklischen Zeit des neu entdeckten, böse Zungen würden sagen, erfundenen Matriarchats. Die Autorin Verena Stefan schildert den Prozess der Aneignung ihres im Zeichen der sexuellen Befreiung objektivierten Körpers eindrücklich in Häutungen von 1974, einem Text, der für einige Zeit zum Kulturbuch der Frauenbewegung avancierte, dann ebenso resolut vergessen wurde und sich seit ein paar Jahren neuer Aufmerksamkeit von jungen Leserinnen erfreut.

Mit ein wenig spekulativer Abenteuerlust könnte man behaupten, Stefan und der Kreis der Feministinnen um sie herum hätten die Poetik der Assemblage aus Körpern und Materialien – wie sie in Filmen wie BARBARELLA, die 1968 hervorgebracht hat, entwickelt wurde – aus dem Macho-Kontext gelöst und weitergeschrieben. Zunächst in Texten über utopische Gemeinschaften von Frauen in der Natur, dann in Romanen und Erzählungen, die das Analyseinstrumentarium auf die ganze globalisierte, nomadische Gesellschaft des 21. Jahrhunderts anwenden. Vor diesem Hintergrund scheint es gar nicht mehr so paradox, dass die Assemblage-Utopien von ’68 einen Widerhall in aktuellen Blockbustern wie wonder woman (Patty Jenkins, HK/CHN/USA 2017) finden. Vor allem finden sie einen Widerhall in der feministischen Philosophie der Gegenwart, namentlich im posthumanistischen oder neo-materialistischen Feminismus von Rosi Braidotti und anderen Denkerinnen. Hier werden keine dialektischen Hebel mehr herumgerissen, es wird nicht gekämpft und besiegt. Stattdessen wird der Ausbruch aus dem Dualismus zwischen Harmonie und Unterwerfung erprobt. Ein zentraler Begriff bei Lowenhaupt Tsing ist Prekarität – „precarity is the condition of our time“ (20), schreibt sie, und nicht etwa nur der Zustand derer, die, als Ausnahme, aus dem System herausfallen. Die Welt als ein Mosaik von Assemblagen ist an sich prekär, und die Zeit sei heute endlich reif, um dies sehen zu können.

Barbarella, Grace & Frankie

Zwei ältere Damen bewohnen gemeinsam ein traumhaftes Strandhaus bei San Diego. Doch hinter der freundlichen Fassade liegen nicht nur Ordnung und Chaos, Bürgerlichkeit und Bohème im Kampf miteinander, sondern es wabern auch Wut und Frustration. Grace (Jane Fonda) und Frankie (Lily Tomlin) sind unfreiwillig in dieser Wohngemeinschaft gelandet – nach 40 Jahren Ehe wurden sie von ihren Ehemännern verlassen. Die beiden Herren nämlich liebten sich zwei Jahrzehnte lang im Geheimen, bevor sie sich zum Coming-out durchringen konnten. Die verlassenen Frauen hingegen gehen einander fürchterlich auf die Nerven: Grace, immer perfekt gestylt, kultiviert ihre Zwänge, während Frankie ihr esoterisch verschwurbeltes Alt-Achtundsechzigertum mit Hippie-Outfits, Joints und Ausdrucksmalerei zelebriert.

Wir haben es bei GRACE AND FRANKIE mit einer Comedy-Serie zu tun (entwickelt von Marta Kauffman und Howard J. Morris, USA 2015–), deshalb stellt sich bald heraus, dass die beiden Frauen in Wirklichkeit ganz anders sind, als sie scheinen: Grace ist in Wahrheit genauso eigensinnig, wild und kreativ wie Frankie; außerdem säuft sie wie ein Loch. Frankie wiederum kann durchaus zupacken und Konflikte mutig angehen, selbst wenn sie einen Joint geraucht hat, und so verwandelt sich die Notgemeinschaft der Ausgemusterten in eine lebendige, kooperative Frauenfreundschaft. Die ganze Energie, die sich in den Jahren des unerfüllten Ehelebens aufgestaut hat, bricht sich jetzt Bahn, findet im Kosmos des permanenten, ebenso konflikthaften wie lustvollen Aushandelns ihre Kanäle, um produktiv zu werden. So produktiv, dass Grace und Frankie gemeinsam einen Vibrator für Seniorinnen mit empfindlichen Handgelenken erfinden: „Ménage à moi“ heißt das gute Stück; es ist lila genoppt und von beträchtlicher Größe.

Die spezifische Form des anarchischen Zusammenlebens erlaubt es Grace und Frankie, aus ihren Rollen auszubrechen und ihre – ganz unterschiedlichen – Weiblichkeiten im fortgeschrittenen Alter neu zu entdecken. Insofern gestaltet die Netflix-Serie eine nicht-sexuelle, komödiantische, popkulturelle Variante des gemeinsamen, produktiven weiblichen Werdensprozesses, den Rosi Braidotti wie folgt beschreibt: „Werden bedeutet in gewisser Hinsicht, das Selbst auszuleeren, es für mögliche Begegnungen mit dem ‚Außen‘ zu öffnen“ (Braidotti 2018: 72). Dabei ist das Selbst nicht abgeschlossen, sondern „kollektiv bestimmt, interrelational und äußerlich“ (92); es wird durchkreuzt von Begegnungen mit anderen, „mit vielfältigen kulturellen Kodes, Versatzstücken und Datenschnipseln des klebrigen sozialen Imaginären, die das Subjekt buchstäblich zusammenkleistern und somit, zumindest für einen Moment, konstituieren“ (92). Das Individuum, betont Braidotti, sei ein vorübergehendes Moment in einer Kette des Seins, und die Kohärenz und Einheit des Selbst erscheine als ein Resultat von Wiederholung oder orchestrierter Wiederkehr – „Momente: Raum-Zeit-Zonen, Schrittmacher, die flüchtig und kontingent sind“ (92–93). Intensive Freundschaft basiert folglich auf einer nicht-unitären Subjektauffassung; das Selbst ist „mit übergreifenden inneren und äußeren Beziehungen verknüpft“ (99). Nun kann man nicht behaupten, Grace und Frankie würden sich auflösen oder verschmelzen – zu sehr schlägt das Comedy-Genre seine Funken aus dem Aufeinanderprallen gegensätzlicher Figuren. Gleichzeitig ist die Produktion von Komik und Witz aber genau das, worum es in diesem Raum des Werdens letztlich geht, den GRACE AND FRANKIE um die beiden Protagonistinnen herum entstehen lässt. Die feministische Haltung von GRACE AND FRANKIE manifestiert sich in diesem Sinne in einer verspielten Affektpoetik, welche die Zuschauerinnen und Zuschauer am „Raum des Werdens“ (vgl. Braidotti 2018: 100) teilhaben lässt. Der Vibrator – „Ménage a moi“ – in seiner albern-grotesken Erscheinungsform kann als Chiffre dafür gelten. Zumal er, in weiblicher Kooperation zur weiblichen Lustbefriedigung entstanden, ironischerweise eben doch letztlich als Konsumprodukt den Markt erobern soll. Selbst als eine alte Dame beim Einsatz von „Ménage a moi“ vor Lust stirbt, nützt es dem Geschäft mehr als es ihm schadet. Ist das der Gipfel des Empowerment: vor Lust sterben, unabhängig und frei? Vor 50 Jahren, als Jane Fonda die Hauptrolle in Roger Vadims BARBARELLA (I/F 1968) spielte, war es noch die Frau, die mit ihrer unendlichen Lust eine mörderische Orgasmusmaschine zum Explodieren brachte, und nicht umgekehrt. Und sie tat es nicht für sich, sondern brachte kraft ihrer Weiblichkeit Frieden über das gesamte Universum.

An- und Ausziehen

Unter anderem deshalb kann man BARBARELLA, Roger Vadims erotisches Weltraumabenteuer, heute nicht mehr sehen, ohne an grace and frankie zu denken – insbesondere an Jane Fondas Entwicklung vom Sexsymbol in der Reihe Bardot, Deneuve & Fonda (unter diesem Titel sind Vadims Erinnerungen in der englischen Übersetzung erschienen)1 über die politische Aktivistin und die Prophetin der Aerobic-Welle zur Feministin, die weibliche Selbstoptimierung zwar durchaus praktiziert, aber auch anprangert, und dabei offen über Essstörungen, Sportexzesse und Schönheitsoperationen spricht (vgl. Fonda 2005). Der Film BARBARELLA gehört für Fonda zu einer sowohl rauschhaften als auch schwierigen Vergangenheit, in der sie sich selbst entfremdet war (vgl. Fonda 2005: 422). Die Weltraum-Agentin einer Erde der Zukunft jedoch zirkulierte durch die Popkultur und wurde Kult, als leichtbekleidetes Sexsymbol. Dabei erinnert sie mit ihren neugierig-naiven blauen Augen, ihrem blonden Haar und dem Gehirn, das in jeder Lebenslage wie am Schnürchen fleißig gelerntes Wissen reproduziert, an den Inbegriff des unschuldigen Mädchens: an Alice im Wunderland. Im Gegensatz zur viktorianischen Kinderbuchheldin hat Barbarella allerdings eine (geheime) Mission; als 5-star Astro-Navigatrix vom Planeten Erde ist sie unterwegs, um den verschollenen Forscher Durand-Durand zu finden und zurück auf die Erde zu bringen.

Noch bevor die Zuschauerin überhaupt erfährt, worum es geht, entfaltet der Film einen ebenso unsinnig albernen wie erotisch aufgeladenen Raum der Berührungen und etabliert damit seine Poetik. Es handelt sich um eine Erotik der Materialien, der Formen, Rhythmen und Bewegungen, die sich im permanent seine Gemachtheit zur Schau stellenden Weltraum ineinander verschlingen, sich ein- und ausfalten, ohne auch nur eine Spur ihrer Heterogenität aufzugeben. Wenn Vadim selbst Fonda zur „Alice der Zukunft“ machen wollte (vgl. Bosworth 2011: 251), wenn die Filmkritik BARBARELLA als eine die schlüpfrigen Seiten des Originals enthüllende Version von Alice im Wunderland deutete (vgl. Ibberson 1968: 168), erschöpft sich die Analogie keineswegs in der Konstellation der kindlichen Unschuld, die sich in eine Welt voller verrückter Wesen verirrt. Barbarella vermag die Galaxis nämlich nicht allein in ihrer Eigenschaft als Sexsymbol zu verwandeln: Die Voraussetzung ist die Kombination ihrer erotischen Adaptionsfähigkeit mit der Neugier des unschuldigen, ebenso gelehrigen wie eigenwilligen Mädchens, die sie tatsächlich zu einer Urenkelin von Alice im Wunderland macht. Die „Sex“-Szenen in BARBARELLA wirken ungefähr so erregend wie das Gespräch zwischen Alice und Humpty Dumpty in Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (1871), und die seltsame Kombination aus komischen und schräg-grotesken Modalitäten trägt dazu bei, die Erotik auf eine ästhetische Ebene zu verschieben.

Beginnend mit der Anfangsszene, einem schwerelosen Striptease, gibt die Inszenierung den ZuschauerInnen zu verstehen, dass es hier Sex zu sehen geben wird – und doch sieht man absolut nichts davon. Jedenfalls nicht so, wie man sich heute Sex um ’68 vorstellt. Immer wieder inszeniert der Film Liebesszenen, die sich auf einer formalen Ebene als Konstellationen von Materialien beschreiben lassen, die nicht zusammenpassen und gerade dadurch eine Spannung zum Ausdruck bringen. Was in der Kapsel mit Kunstpelz, einem Gemälde, einer Bronzestatue, viel Plastik und Barbarellas Körper begann, wiederholt sich und wird zu einer Serie: Kunstpelz, Barbarellas mal erdbeerblond, mal feuerrot leuchtende Haare, das metallische Blinken und Biepen des Bordcomputers, und dazwischen das Cockpit, das den Blick freigibt in die Weite der viskosen Masse des blubbernd-blauen Weltraums.

Man kann das mit Susan Sontag als Camp bezeichnen. Oder aber, bei aller Albernheit und Ironie von Plot und Schauspiel, die Materialkonstellationen ernst nehmen in ihrem Versuch, eine utopische Dimension von Eros als Zusammenspiel und Berührung zu realisieren. Vor diesem Hintergrund erscheint Vadims Film plötzlich als avantgardistisches Unternehmen, als populärkulturelles Pendant zu Harald Szeemanns inzwischen in die Annalen der Kunstgeschichte eingegangener Ausstellung „Wenn Attitüden Form werden“, die ein Jahr später, 1969, in Bern gezeigt wurde. Sie sprengte den Kunstbegriff nicht nur in Richtung Installation und Happening auf, sondern auch durch die Materialien, welche die beteiligten Künstlerinnen und Künstler verwendeten – Joseph Beuys hatte Fussleisten und Ecken mit Fett installiert. Diese Materialien wurden von der Kritik sogleich „sprachlich in Abfall transformiert“ – „Aschehaufen“, „Zementbrocken“, „geschmierte Kochbutter“ (vgl. Wagner 2001: 9). BARBARELLA zelebriert zwar keineswegs das kunstlose Material, sondern gerade das künstlich hergestellte, arbeitet aber an einem verwandten Projekt: Materialien und Körper bilden in der Zeitlichkeit der audiovisuellen Rhythmen immer wieder neue Intensitäten auf einer Oberfläche, die keine Tiefe braucht. Was Gilles Deleuze in seiner 1969 erschienenen Logique du sens für Carrolls Alice beschreibt, ließe sich auch auf Barbarella übertragen: Es geht um den Sinn und den Doppelsinn der Oberfläche.2

Barbarella rettet also den Frieden, indem sie dem Mad Scientist Durand-Durand das Handwerk legt und seine Pläne, das Universum zu unterjochen, vereitelt. Ihre wahren Abenteuer aber sind erotischer Art. Die zentralen Episoden gipfeln je in einer sexuellen Begegnung: mit dem Kinderfänger Mark Hand (Ugo Tognazzi), einer pelzigen Version des Vogelfängers Papageno aus Mozarts Zauberflöte, mit Pygar (John Philip Law), dem Engel, dem der Wille zum Fliegen abhanden gekommen ist (und den er dank Barbarellas beherztem Eingreifen wieder zurückerlangt), mit dem Revolutionär Dildano (wie gesagt: David Hemmings) – und schließlich mit einer Maschine, dem Orgasmotron, in dem sie, so will es der verrückte Durand-Durand, vor Lust sterben soll. In keiner dieser Szenen sieht man einen sexuellen Akt; vielmehr verwandeln sich die Konstellationen aus Materialien zu immer neuen Formen, modulieren und intensivieren sich.

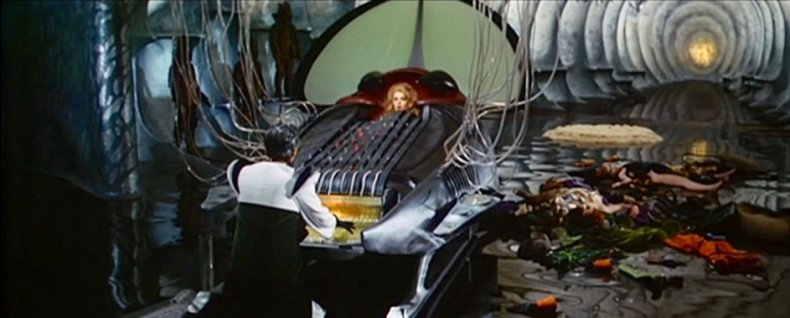

Es ist aber kein Mann und keine chemische Substanz, die Barbarella zur höchsten sexuellen Ekstase treiben wird, sondern eine Maschine. Auch hier haben wir es mit einem Fall von Taktik im Sinne de Certeaus zu tun, (vgl. de Certeau 1988), denn eigentlich hat der verrückte Wissenschaftler Durand-Durand (Milo O’Shea) das Orgasmotron als Hinrichtungsapparatur gebaut – es soll Frauen an ihrer eigenen Lust zugrunde gehen lassen. Barbarella allerdings widersteht – und verwandelt die Todesqualen in Genuss. Während triumphale Trompetenfanfaren ertönen, sehen wir im Schuss-Gegenschuss-Verfahren den Organisten als Henker bei der Arbeit und Barbarellas Gesicht, das aus den sich wellenförmig auf und ab bewegenden Maschinenteilen herausstrahlt. Dabei findet schon wieder ein Strip statt, diesmal den Augen der ZuschauerInnen entzogen; eins nach dem anderen wirft das Orgasmotron Barbarellas Kleider und Accessoires aus. In der Inszenierung der in die Maschine eingefalteten Frau setzt sich die Serie der Arrangements aus weiblichem Körper und extraterrestrischen Materialien fort.

Aus der Perspektive der ZuschauerInnen haben wir es mit einer durchaus verstörenden Sequenz zu tun. Wir sehen gleichzeitig zwei gleichsam unheilbar unvereinbare Ereignisse, die sich weder auseinanderdividieren noch zu einer sinnvollen Einheit verbinden lassen: eine Vergewaltigung und eine autoerotische Ekstase. Das geht nicht zusammen, darf nicht zusammen gehen. Die Szene folgt teilweise einer Exploitation-Logik, indem sie eine gespaltene Zuschauerposition inszeniert – wir genießen die Qualen der in der Maschine gefangenen Frau, während wir uns über das eigene Genießen empören3 –, dreht aber noch ein paar Rädchen weiter an der Komplexitätsspirale. Durch ihre Lustexplosion, die zur Zerstörung der Orgasmusmaschine führt, rettet Barbarella die Welt – denn kein von Männern gebauter Apparat, keine Waffe kommt an gegen die weibliche Lust, die sich mit ihrer panerotischen Affinität in alle Räume und ihre Materialien einzufalten vermag, seien es fellige Höhlen, Engelsnester, Revolutionszellen oder feindlich gesinnte Maschinen. Linda Williams sieht in BARBARELLA die feministische Feier des klitoralen Orgasmus und damit die biologische Überlegenheit der weiblichen Sexualität realisiert (Williams 2008: 168), die sich in Vadims Film zu einer Utopie aufschwingt, die nicht ganz so ironisch zu verstehen ist, wie sie aufgrund des Exzesses von Albernheiten wirkt. Denn Barbarellas Autoerotik ist, wie die Analyse ihrer Einfaltungen in den kinematografischen Raum gezeigt haben, als eine Panerotik zu verstehen, die noch den tödlichsten Raum in einen Raum des Werdens zu verwandeln vermag. Männer sind mitgemeint.

Das Denken der Bilder in BARBARELLA lässt uns somit den Weltfrieden als medial-erotische, raumzeitliche Berührungszone von Farben, Formen, Materialien erfahren, die in ihrer Heterogenität koexistieren, ohne homogenisiert zu werden.

Workin’ it

Im Jahre 1980 treffen wir dann sowohl Barbarella als auch Grace und Frankie wieder; mit ähnlichen Problemen und anders verteilten Rollen. In Colin Higgins’ Film 9 TO 5 spielt Jane Fonda den naiv-staunenden Neuzugang im Sekretärinnen-Team von „Consolidated“ – einem Unternehmen, dessen Name die Agenda des Plots mehr oder weniger subtil auf den Punkt bringt; geht es doch um arbeitende Frauen, die „mit vereinten Kräften“ gegen ihren tyrannischen Chef aufbegehren wollen. Lily Tomlin als Violet Newstead, die, im Gegensatz zu Frankie Bernstein stets den Überblick behält, und Dolly Parton als Doralee Rhodes, die davon träumt, einmal als Countrysängerin erfolgreich zu werden, runden das Trio Infernale ab, das sich anschickt, sich mit aller Gewalt aus der unerbittlichen wie undankbaren Büro-Maschinerie ihres Alltags zu befreien.

Die Kritik an besagter Maschine speist sich hier nicht nur aus kapitalistischen Funktionsprinzipien, sondern aus einer Form damit verbundener Ausbeutung, die klar sexuell konnotiert ist – wobei man sich unweigerlich an Herbert Marcuse erinnert fühlt, der 25 Jahre zuvor gerade in der Umwandlung von Arbeit in „unproduktives Spiel“, in der Befreiung von Sinnlichkeit die Befreiung der Kultur gesehen hatte.4 Es ist also kein Zufall, dass der überdimensionale Kopierer in diesem Film als perfektionierte Version des Orgasmotrons daherkommt, das Barbarella/Jane Fonda nun nicht nur rigoros aus seinem verwundbaren Maschinen-Inneren ausschließt, sondern letztlich auch einen sehr einseitigen Lustgewinn einfährt, weil er schlicht „zu schnell“ für sie war. Und natürlich verstecken sich in dieser Logik hinter nicht wenigen Äußerungen der männlichen und weiblichen Filmfiguren zweideutige Anspielungen auf sexuelle Praktiken und Stereotypen, die Grund zum Lachen bieten, weil sie entweder bewusst oder weil sie unbewusst getätigt werden. Diese Beobachtung allein wäre jedoch, mit Stanley Cavell gesprochen, nicht ausreichend, um zu beschreiben, was genau in der verbalen Interaktion zwischen Mann und Frau verhandelt wird (er bezieht sich hierbei auf Screwball-Komödien der 1940er Jahre, die er als „comedies of remarriage“ bezeichnet): Die zwischengeschlechtliche Konversation ist das verbale Medium, in dem Fragen der wechselseitigen Anerkennung von Mann und Frau und sogar des Menschseins und der Menschwerdung selbst, zur Sprache kommen (vgl. Cavell 1981: 18) – freilich ist in dieser Perspektive das „Zur-Sprache-kommen“ selbst untrennbar mit technologischen Entwicklungen, nämlich der Etablierung des Tonfilms Anfang der 1930er Jahre, verbunden. Damit einhergegangen sei laut Cavell die „Kreation einer neuen Frau“, bzw. die Konsolidierung eines Bewusstseins der und für die Frau in Bezug auf sie selbst und auf ihre Position im Bewusstsein des Mannes. Dem verbalen Kampf um gegenseitige Anerkennung wohne somit ein utopisches Potenzial inne, wenn es darum ginge, männlichen und weiblichen Standpunkten Freiheit zu verschaffen, von der aus Versöhnung und Einigkeit erreicht werden könne. In Filmen wie 9 TO 5 jedoch muss diese Versöhnung bei aller Komik mit Gewalt erreicht und als Transformation der „neuen Frau“ aus sich selbst heraus vollzogen werden, ohne dass sich jemals ein völliges Verständnis für den Standpunkt des anderen Geschlechts einstellen würde.

Der zentrale Konflikt in Higgins’ Film begründet sich nicht zuletzt durch die Tatsache, dass als Inspiration für das Drehbuch tatsächlich die 1973 unter dem Namen „9 to 5“ gegründete Gruppe für Frauenarbeitsrecht gedient hatte – eine Bewegung, welche sich mittlerweile zu einer der größten US-amerikanischen Mitgliedsorganisationen entwickelt hat. Dem Film als Vertreter seines Genres allerdings geht es weniger um einzelne Figuren als Vertreterinnen dieser Bewegung, sondern um die Bewegung selbst: So realisiert sich das politische Anliegen der Protagonistinnen immer nur im rhythmischen Zusammenspiel, in der Resonanz und Dissonanz zwischen einzelnen Subjektivitäten, deren individuelle Beweggründe einem gemeinsamen Ziel zulaufen. Wenn jedoch Roger Ebert in seiner Rezension zu 9 TO 5 diese Vitalität im audiovisuellen Modus der Komödie zwar durchaus erkennt, sie aber wiederum ausschließlich am Schauspiel Dolly Partons abzulesen weiß, ohne sie selbst nach eigenen Worten als „sexual being“ bezeichnen zu wollen, geraten auch jene ernsten Konflikte nur allzu leicht wieder aus dem Blick; einem Blick, der sich stattdessen ein ums andere Mal an der Präsenz (und am Körper) einer bestimmten Frau fixieren muss. Auf welcher Ebene befinden wir uns also? Hat ’68 hier versagt?

Ohne diese Frage anhand von Einzelbeispielen beantworten zu wollen oder zu können, müssen wir zumindest feststellen, dass das, was Cavell als Kreation einer neuen Frau beschreibt, nie bedeutet hat, dass damit ein Typus „alter“ bzw. „ausgedienter“ Frauen einfach ausgelöscht werden könnte – ein Missverständnis, das im öffentlichen Bewusstsein vielleicht auch mit den feministischen Bestrebungen der 68er-Bewegung verbunden wird – vielmehr meint das „Zur-Sprache-Kommen“ speziell weiblicher Standpunkte auch hier eine Pluralität von Sichtweisen, von Oberflächen, die es in ihrer jeweils historischen Kodierung zu verhandeln und ggf. neu zu perspektivieren gilt. Dass der Körper der Frau im Film beispielsweise immer schon als Projektionsfläche durchaus ambivalenter und einander widerstrebender Bilder von Weiblichkeit gedient hat, wissen wir spätestens seit den Femmes Fatales im Film Noir der 1940er Jahre. Und dass die weibliche Verkörperung von Sexualität und Gewalt im Thriller den Ausgangspunkt aller Gefahr, in einer Komödie wie 9 TO 5 aber den grotesken Höhepunkt aller Naivität bezeichnet, zeigt nur das Spektrum dieser Ambivalenz auf, das sich nun mit Blick auf das Kino der 1960er Jahre in sämtliche Richtungen hin auffaltet.

Gerade im Exploitationfilm konnte zutage treten, was zuvor im Genrekino des klassischen Hollywood klar getrennt bzw. kodiert gewesen war (nicht zuletzt durch die Restriktionen des Production Code, der erst 1967 abgeschafft wurde): Sichtbar wurde eine Tabuzone, in der so unvereinbare Bilder wie das der sittsamen Hausfrau und das der unersättlichen Nymphomanin aufeinandertrafen, ohne dass das eine Bild gegen das andere aufgelöst würde – beispielsweise in Joe Sarnos Film SIN IN THE SUBURBS von 1964, in dem unbefriedigte Vorstadt-Frauen ihre Gelüste in einem Sex-Kult ausleben. Oder auch in den Filmen Russ Meyers, in denen unbändige Frauen ihren persönlichen Thrill in Sex-, Geschwindigkeits- und Gewaltexzessen suchen. Doch auch wenn diese Frauen ihr Verhalten dezidiert als selbstbestimmt und selbstbehauptend ausweisen, enden jene Exzesse nicht selten in der Selbstzerstörung: In FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL! von 1966 z.B. begegnen uns drei Go-go-Tänzerinnen, die im Kampf um schnelle Autos und schnelles Geld einander in eine Gefahrenzone topografischer Isolation bringen, in welcher sich jede Handlung wortwörtlich im Kreis dreht und eine nach der anderen zum Opfer der Transgressionen wird, die sie sich selbst zum Ziel gesetzt haben. Im Exploitationkino offenbaren sich also, wie Linda Williams schreibt, die „double standards“ der sexuellen Revolution: „[s]exual intimacy in this genre is codified to make all sex acts seem dangerous, excessive, and, in their very convulsiveness, verging on violence“ (Williams 2008: 91).

Auch in FASTER, PUSSYCAT! haben wir es mit einem Bild von Frauen und Maschinen zu tun, und es läge nahe, die Analogie von „heißen Frauen“ und „heißen Öfen“ zu bemühen, um weibliche Körper als Lust- und Fetischobjekte im Sinne eines Autos oder Motorrads zu identifizieren. Nicht umsonst waren die 1960er Jahre auch eine Zeit, in der sogenannte „Biker-Filme“ zu Kultstatus gelangten. Dies aber ist abermals nur eine Ebene. Hinzu kommt – ohne derartigen Filmen eine allzu große soziale Botschaft abringen zu wollen – ein sehr zentraler Intimitätskonflikt, der sich mit Blick auf die Jugendkultur der 1950er und 60er Jahre nicht nur auf sexuelle Potenz, sondern auf Fragen nach dem Potenzial von Mobilität bezieht: auf Momente des persönlichen Ausbrechens, der Grenzüberschreitung und auf unter solchen Bedingungen mögliche Formen des Zusammenseins innerhalb und außerhalb der Gesellschaft. Damit sei gesagt, dass sich die in den 1960er Jahren proklamierte Forderung nach Freiheit und „liberation“ eben nicht nur auf eine politische Gruppierung oder eine Ebene reduzieren lässt; vielmehr muss sie als – mit Cavell gesprochen – „innere Agenda einer Kultur“ (Cavell 1981: 17) betrachtet werden, die sich über kulturelle Praktiken artikuliert, von denen das Genrekino nur eine ist und die sich zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten unterschiedlich herausbildet.

In ihrer Verstrickung industrieller und kultureller Dynamiken ließen sich auch um 68 bestimmte sexuelle Phantasmen und Geschlechterordnungen nicht einfach deaktivieren; vielmehr musste auch hier dekonstruiert werden, was zuvor immer schon als Konstrukt existent war, musste herausgefordert werden, was nicht einfach aufhörte zu existieren: In diesem Fall das Bild der Frau als Produkt und Warenwert einer Maschine, die das populäre Kino selbst ist – ob es sich dabei in Gestalt eines Kopierers, eines Orgasmotrons oder einer Bikini-Maschine wiederfindet (wie in Norman Taurogs gleichnamigen Film von 1965).

All of them Witches

Wenn wir bisher von der Maschine als Organisationsprinzip gesprochen haben, ist die Maschine als solche natürlich nicht nur mit technologischen Erscheinungsformen verbunden. Die Maschine, in der sich kulturelle Vorstellungen von Weiblichkeit oder Weiblichkeiten bewegen, ist ideologischer, ökonomischer und nicht zuletzt moralischer Natur. Wenn besonders im Bikerfilm der 1950er und 60er Jahre Frauenfiguren auftauchen, deren Promiskuität stets mit Gewalt einerseits und Fahrzeugfetisch andererseits in Verbindung gebracht wird, gibt es noch eine weitere Ebene, gegen die sich diese Ambivalenz lesen lässt: Grenzüberschreitende Sexualität als gewaltsame Abkehr von moralischen Werten, die einer dichotomischen Zuordnung von „Gut“ und „Böse“ folgt. Nicht wenige dieser Filme definieren sich über die Darstellung von Verhaltensweisen, deren Bewertung sich im Kontext einer religiös geprägten bürgerlichen Gesellschaft folgerichtig in Metaphern höchstmöglicher Sanktionierung ausdrückt: Himmel und Hölle, Engel und Teufel. Die Liste entsprechender Filmtitel ist beachtlich: TEENAGE DEVIL DOLLS (USA 1955), THE WILD ANGELS (USA 1966), DEVIL’S ANGELS (USA 1967), THE HELLCATS (USA 1968), ANGELS FROM HELL (USA 1968), HELL’S CHOSEN FEW (USA 1968), SAVAGES FROM HELL (USA 1968), HELL’S BELLES (USA 1969), SATAN’S SADISTS (USA 1969) – und selbst Meyers FASTER, PUSSYCAT! fand seine deutsche Übersetzung in DIE SATANSWEIBER VON TITTFIELD.

Eine tatsächlich religiös begründete Sanktionierung fand in diesen Filmen allerdings ebenso wenig statt wie die tatsächliche Thematisierung von Engeln oder Teufeln. Während Ersteres sich noch in Komödien wie Ida Lupinos Klosterschülerinnen-Film THE TROUBLE WITH ANGELS nachverfolgen lässt, realisierte sich Letzteres in seiner dezidiert soziokulturellen Dimension eigentlich nur in einem Buch und späteren Film von 1968, in dem das An- und Umordnungsprinzip des Anagramms, insbesondere in Bezug auf das Kippbild zwischen infantiler und monströser Weiblichkeit, motivisch auf den Punkt gebracht ist:

In ROSEMARY’S BABY ist kein Hauch dieses revolutionären Geistes von ’68 spürbar, und so wird der zerbrechlich wirkenden Rosemary, die mit ihrem Mann Guy gerade eine Wohnung im berüchtigten New Yorker Bramford-Haus bezogen hat, noch mit das radikalste Potenzial zugeschrieben: Spontan kommt sie eines Tages mit einem frechen Kurzhaarschnitt von Vidal Sassoon daher, und – viel schlimmer noch – mit einem Interesse an Büchern. Dass die mittlerweile schwangere Rosemary liest, sich unterhält, Zeitschriften durchblättert, wird durchgehend als absoluter Affront gegen Nachbarn, Arzt und Ehemann inszeniert, als rebellischster Akt der Selbstbestimmung, den ihr Umfeld, eine verschrobene Enklave inmitten einer modernen Metropole, gerade noch zulassen würde – wenn auch nicht ohne Folgen. Dabei werden die beunruhigenden Schwangerschaftsschmerzen, die Rosemary so zu ergründen versucht, zum Gegenstand einer medialen Demokratisierung, in der jede Meinung, jede Information genauso wichtig oder unwichtig wie die andere, jeder Bedeutungsträger so gehaltvoll oder leer wie der Inhalt eines nächsten erscheint.

Ausnahmslos alle Instanzen, an die Rosemary gerät, können oder wollen ihr keine Antworten liefern, oder sie werfen nur neue Fragen auf. Der Titel eines fiktiven Buches über die dunklen Künste, All of them Witches, wird so zum Ausdruck einer paranoiden Weltwahrnehmung, der zufolge alles zweideutig und jeder manipulierbar ist. Deutlich wird diese (Un-)Logik in einer zentralen Szene des Films, als sich Rosemary daran macht, mit Hilfe von Scrabble-Steinen aus den Buchstaben jenes Buchtitels neue Worte zu legen. Sie folgt damit dem Hinweis ihres Freundes Hutch, es handele sich um ein Anagramm. Nachdem aus „all of them witches“ zunächst das Satzfragment „comes with the fall“ geworden ist, folgt eine Reihe einzelner Begriffe („elf“, „shot“, „lame“, „witch“), dann das grammatikalisch wie semantisch völlig verquere „how is hell fact me“. Erst beim nächsten Versuch, dem Umsortieren der Lettern eines im Text aufgeführten Namens, erschließt sich ein fast schon zu plausibler Sinn – ein Bewusstwerdungsprozess, der ‚buchstäblich‘ als audiovisuelle Figuration des ‚fallenden Groschens‘ inszeniert ist: Erneut liegen die Steine auf dem Parkettboden verstreut, auf der Tonebene spielen Querflöte und Klavier mehrfach absteigende Tonfolgen, bis Rosemarys Hand, begleitet von staccato-artigen Chorklängen, zögernd, aber bestimmt die Buchstaben gegeneinander verschiebt und ein schriller Ton die Erkenntnis unterstreicht, dass der Name des Satanisten-Sohnes Steven Marcato gleichbedeutend ist mit dem ihres Nachbarn: Roman Castevet.

Im Hinblick auf den Entstehungskontext des Romans und des Films braucht es freilich nicht viel Fantasie, um im selbstreflexiven Gestus dieser Szene einen Kommentar auf die sich von innen zersetzende (amerikanische) Gesellschaft in Zeiten des Vietnamkriegs und sozialer Unruhen zu lesen, gerade, wenn man einige der von Rosemary gelegten Wortfragmente zu einer – zu dieser – Frage ergänzt: „How is hell in fact me?“ Der Feind, das wissen wir heute nicht zuletzt aus den Vietnamkriegsfilmen der späten 1970er und 80er Jahre, lag in jedem amerikanischen Soldaten, wenn nicht in jedem Amerikaner selbst verborgen, wenn es um grundlegende Zweifel an einem höheren Sinn des Krieges ging. Bezieht man jene Frage wiederum auf eine andere dominante Debatte der 1960er, gelangt man aber auch zum weiblichen Geschlecht und zu den Auswirkungen der gerade legalisierten Antibabypille. Erneut waren es Amerikas führende Nachrichtenmagazine, die sich der Thematisierung von Schwangerschaft und weiblicher Selbstbestimmung verschrieben hatten, nicht jedoch ohne von beidem ein durchaus ambivalentes Bild zu zeichnen. Während Lennart Nilssons LIFE-Fotoessay im Jahre 1965 noch mit Bildern menschlicher Föten schockierte und die öffentliche Diskussion um den Beginn humanen Lebens und die Kontrolle einer Frau über ihren Körper intensivierte, beschrieb eine TIME-Ausgabe im April 1967 die revolutionär-befreienden Veränderungen, welche die Pille für das Sexual- und Familienleben der US-Bevölkerung herbeigeführt hatte. Mehr noch: Das Medikament wurde als beinahe messianische Errungenschaft gepriesen, mit deren Hilfe es langfristig gelingen könnte, weltweit Hungersnöte und Ignoranz zu eliminieren.

In der bereits erwähnten Scrabble-Szene aus ROSEMARY’S BABY wandelt sich so der zerkratzte Parkettboden zur Projektionsfläche eines Denkprozesses, formieren sich die Buchstaben zum Bildmotiv einer Assoziationskette. Der Kampf, der Feind, das unaufhörliche Übersetzen des einen ins andere, spielt sich nicht nur in Rosemarys Kopf, sondern auch in der Zuschauerwahrnehmung ab. Mit vermeintlichen Antworten auf beunruhigende Fragen verbinden sich neue Fragen und Ungereimtheiten, scheinen weitere Informationen ebenso obszön wie faktisch, oder wie Produkte einer zu wilden Fantasie. In Polanskis Film ist die vorübergehende Lösung dieses Dilemmas nicht weniger unstimmig: Am Ende der Szene wird das Buch über Hexen und Hexer vom Ehegatten hoch oben aufs Regal verbannt; er platziert es direkt auf Alfred C. Kinseys Studien zum sexuellen Verhalten bei Mann und Frau, und in unmittelbare Nähe zur Autobiografie Yes I Can: The Story of Sammy Davis, Jr.; etwas weiter entfernt steht zudem, im Fokus der Kameralinse gerade noch erkennbar, Theodor Reiks Listening with the Third Ear: The Inner Experience of a Psychiatrist. Für den Bruchteil einer Sekunde ist hier eine Anordnung von Texten in den Blick genommen, die als thematische Zusammenstellung willkürlicher und inkongruenter kaum sein könnte. Jener Querschnitt durch die eklektische Hausbibliothek des amerikanischen Durchschnittsbürgers ist selbst ein Anagramm, eine Permutation tabuisierter und schließlich normativierter, zum ‚guten Ton‘ etablierter Diskurse. Nicht nur die willkürliche Bewertung bestimmter Worte, Meinungen, Handlungen und Entwicklungen als „gut“ oder „schlecht“, sondern auch die Entscheidung darüber, welche Konsequenzen sie nach sich ziehen (sollten), wird als Grundproblem des Films und seiner Entstehungszeit umso problematischer, wenn man den später mit Polanskis Person verbundenen Missbrauchsskandal in diese Gleichung mitaufnimmt.

Finden wir trotz dessen, und neben allem teuflischen Fatalismus, in ROSEMARY’S BABY das hoffnungsstiftende Potenzial der Assemblage wieder, in der gleichberechtigten Neuordnung von Perspektiven, wie Cavell sie in der verbalen Auseinandersetzung begründet sah? Klar scheint jedenfalls zu sein, dass mit ’68 jener notwendige Prozess weder begonnen noch geendet hat – schon gar nicht für das Bewusstsein der und für die Frau. ’68 steht jedoch für eine Zeit, in welcher Versionen des Frau-Seins und Frau-Werdens ihr durchaus vielstimmiges Vehikel im Medium des Films und des Filmemachens fanden; eine Zeit der Ein- und Auffaltungen, eines regressiven Konservatismus hinter immer leuchtenderen Folien des Aus- und Umbruchs.

- 1Vadim, Roger (1987) Bardot, Deneuve & Fonda. The Memoirs of Roger Vadim. New York: Simon & Schuster. Die Taschenbuchausgabe wirbt auf dem Cover mit folgenden Verlockungen: „Pillow talk and behind the sets-secrets of three legendary film stars from the man who loved them all.“ Das französische Original erschien unter dem Titel D’une étoile à l’autre.

- 2Deleuze, Gilles (1993) Logik des Sinns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 27. Zu Alice, Deleuze und Frau-Werden im Film vgl. auch Pisters, Patricia (2004) The Matrix of Visual Culture. Stanford: Stanford University Press, 106–140.

- 3Vgl. dazu auch Kappelhoff, Hermann (2008) Realismus: Das Kino und die Politik des Ästhetischen. Berlin: Vorwerk 8, 161.

- 4Vgl. Marcuse, Herbert (1965) Triebstruktur und Gesellschaft: Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bosworth, Patricia (2011) Jane Fonda. The Public Life of a Private Woman. London: Houghton Mifflin Harcourt.

Braidotti, Rosi (2018) Politik der Affirmation. Berlin: Merve.

Cavell, Stanley (1981) Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Certeau, Michel de (1988) Kunst des Handelns. Berlin: Merve.

Deleuze, Gilles (1993) Logik des Sinns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Fonda, Jane (2005) My Life So Far. New York: Random House.

Gitlin, Todd (1987) The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. New York: Bantam.

Ibberson, Jack (1968) Barbarella, in: Monthly Film Bulletin, Vol. 35, H. 408 (Januar 1968) S. 167–168.

Kappelhoff, Hermann (2008) Realismus: Das Kino und die Politik des Ästhetischen. Berlin: Vorwerk 8.

Lowenhaupt Tsing, Anna (2015) The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.

Marcuse, Herbert (1965) Triebstruktur und Gesellschaft: Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Pisters, Patricia (2004) The Matrix of Visual Culture. Stanford: Stanford University Press.

Rabinowitz, Paula (2001) Medium Uncool: Women Shoot Back; Feminism, Film, and 1968—A Curious Documentary, in: Science & Society, Vol. 65, No. 1, S. 72–98.

Vadim, Roger (1987) Bardot, Deneuve & Fonda. The Memoirs of Roger Vadim. New York: Simon & Schuster.

Wagner, Monika (2001) Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne. München: C.H. Beck.

Williams, Linda (2008) Screening Sex. Durham: Duke University Press.