La traviata: Oper, Film, Subjektivierung

La traviata: Oper, Film, Subjektivierung

Jugenderinnerungen

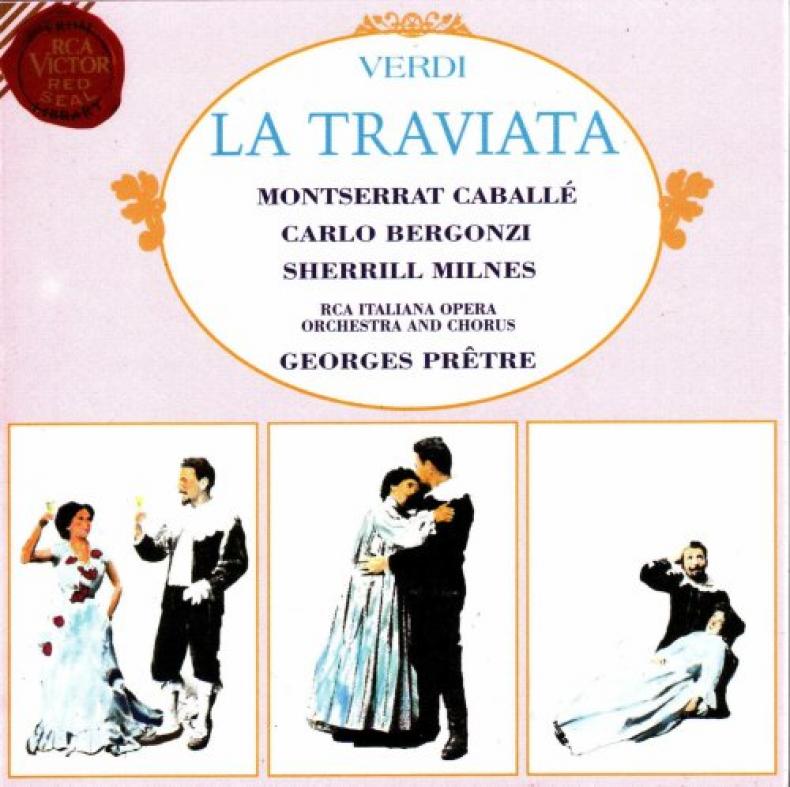

Eine der ersten Opern, die ich als CD-Einspielung besaß, war eine Aufnahme von Verdis La traviata unter Georges Prêtre mit Montserrat Caballé als Violetta, Carlo Bergonzi als Alfredo und Sherrill Milnes als Germont. Die Aufnahme mit dem RCA Italiana Orchester war erstmals 1967 erschienen und wurde seitdem unzählige Male wiederaufgelegt. Meine Version war eine Doppel-CD mit zauberhaft rosafarbenem Cover und seltsam kolorierten Abbildungen der beiden Hauptfiguren wie aus einem Stummfilm. Ich dürfte 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, als ich in den Besitz dieser CD kam. Ich hörte sie wochen- und monatelang in Dauerschleife, bis ich jede Arie, jeden Ton auswendig kannte und mitsingen konnte, obwohl ich in meinem Leben niemals auch nur ein Wort Italienisch gelernt hatte.

Die Aufnahme wird für mich immer die Traviata sein. Wenn ich das Wort höre, dann klingt in mir sofort Caballés nicht-jugendliches Timbre mit ihrer schwere- und bruchlosen Höhe. Bergonzi ist seither für mich der idealtypische Tenor mit seiner zugleich geerdeten, tief sitzenden, aber kristallklaren Stimme, die so unendlich sauber und leidenschaftlich durch alle Register führt. Und Milnes ist immer noch eine erfreulich-klare Ausnahme unter den ältlichen Baritonen, die sich diese Rolle dumpf aus der alternden Brust gepresst haben. Caballé kannte ich bis dahin nur als die dicke Opernsängerin, die in den unfassbarsten Gewändern mit Freddie Mercury Barcelona schmetterte. Sie nun als ätherische Violetta dahinsiechen zu sehen, erschien mir unglaublich und wunderbar zugleich. Alles, was meine junge schwule Sensibilität Anfang der 1990er-Jahre formte, kam hier zusammen: glitzernde Gewänder, brennende Gefühle, ein halb-schwuler Weltstar und eine absolut unmögliche Operndiva. Alles das war maximal weit entfernt von meiner Pre-Coming-out-Existenz in der sächsischen Provinz und wahrscheinlich liebte ich es deshalb mindestens so rückhaltlos, wie Violetta Alfredo. Ich sehe die Oper bis heute ungern auf der Bühne, weil die Töne und die Gestalten, die dort in den durchschnittlichen Repertoire-Aufführungen auftreten, zu viele Lichtjahre von der Erscheinung entfernt sind, die Caballés Traviata einst für mich mit 13 war.

Es gibt einen zweiten Grund, warum ich die Oper heute eher meide und mit ihm wird vielleicht klar, warum diese biografische Anekdote ins Herz des Problems führt, dem ich mich in diesem Text annähern will. 25 Jahre und eine kulturwissenschaftliche Promotion später hinterlassen das Fest im Hause Valéry und ihr anschließender Tod bei mir zuweilen einen leichten Kater. Die Faszination an der Kunstfertigkeit der Sänger_innen und Orchestermusiker_innen reibt sich einer theoretisch informierten Empörung über das weibliche Mysterienspiel, das hier inszeniert wird. Die edle, schöne und schwindsüchtige Kurtisane, die sich aus Liebe dem höheren Zweck, ergo dem Willen der Männer, hingibt, lässt sich zwar leicht als Bodensatz der Männerfantasien des 19. Jahrhunderts historisieren. Sie singt aber beim Sterben so wunderbar, dass diese einfache Rationalisierung ausfällt. Und überhaupt: Wieso resoniert diese Oper überhaupt so tief mit den Reimen, die ich mir auf meine eigene Identität mache?

Zeffirelli

Eine Szene: ein rauschendes Fest im Haus der Flora Bervoix. Während die Herren an langen Tischen mit Stapeln von Geld und Karten um sich werfen, laufen die Damen lachend, sich Luft zufächelnd von einem Salon in den anderen. Die Kamera ist ihre Begleiterin. Mal schwenkend, mal vorwärts oder rückwärts fahrend, eilt sie den Damen voraus, schaut den Herren über die Schulter, folgt einer Gruppe in den nächsten Raum, zieht sich in einem großen Schwenk unter die Decke zurück, um die dutzenden Gäste und den reich verzierten Raum des Festes ganz zu zeigen. Sie heftet sich an die Fersen dieser oder jener Dame und wird so von einem prunkvollen Salon spielender, scherzender Menschen in den nächsten gezogen. Ein Meer brennender Kerzen und Kronenleuchter, schwerer Vorhänge, samtener Fauteuils, brokatbespannter Wände, gewaltiger Palmen, Kristallgläser, vergoldeter Möbel, Spiegel und Portieren, aufgetürmter Frisuren, steifer Kragen und Monokel, kurzum: Dies ist der Test, was man alles in 22 Minuten über die visuelle Kultur des bürgerlich-europäischen Salons der Mitte des 19. Jahrhunderts lernen kann. Genauer: So stellt sich Franco Zeffirelli in seiner Verfilmung von LA TRAVIATA (I 1983) die Mitte des 19. Jahrhunderts vor.

Die Wände, Decken und Türen [von Violettas Wohnung] wurden aus durchsichtigem, bemaltem Plexiglas angefertigt, blieben aber an den Rändern unbemalt, so daß die Scheinwerfer den Raum mit einem schimmernden Glanz erfüllten, so als würden sich die prunkvollen Gaslüster des fin de siècle auf allen Oberflächen spiegeln. Das Eßzimmer und der Hauptkorridor waren ein Traum von Einrichtungsgegenständen in viktorianischem Stil; einen Teil davon hatte ich im Verlauf der letzten Jahre selbst gesammelt. (Zeffirelli 1987: 490)

In vielerlei Hinsicht ist Zeffirellis LA TRAVIATA vielleicht der Opernfilm schlechthin. An kaum einer Oper haben sich Musikerinnen und Musiker, die Kritik und Musikwissenschaft, schließlich das Publikum so abgearbeitet wie an dieser. Vieles, was die Oper zu dem Medium des 19. Jahrhunderts macht, kondensiert hier. Dabei ist Zeffirellis Blick alles andere als analytisch. Er taucht mit Sinnlichkeit und größtem Pathos in dieses Stück ein und zelebriert es ganz im filmischen Stil seiner Zeit. Die Schwenks und vor allem Zooms, zuweilen auch die Farbigkeit verankern der Film untrügerisch in den frühen 1980er-Jahren.

Wo immer die Rede auf Opernfilme kommt, gehört es zum guten Ton, dass die Autor_innen ihr Sprechen in Anführungszeichen oder Klammern setzen. Jaja, natürlich, man wisse schon, Oper und Film, das sei alles andere als ein einfaches Verhältnis, eigentlich gehörten sie nicht zusammen, geschmacklich sei das alles grenzwertig, nicht Fisch, nicht Fleisch zweifle man, ob diese Gebilde aus der Richtung der Filmkritik und -theorie oder der Musik angeschaut werden müssten. „OPERA does not transfer easily to the screen. When it is done more or less straight, as a stage production recorded on film, it tends to look like a gigantic, somewhat clumsy marionette show, no matter how fine the voices.“ (Canby 1983) Der Opernfilm ist das ungerechteste aller Genres: Der Film muss hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben und auch die Musik kann nicht zu ihrem Recht kommen. „Cineasten mag es schaudern. […] Gleichwohl ist Zeffirelli-Levines ‚Traviata‘ der bislang imposanteste und gelungenste Versuch, Oper, dieses Luxusgeschöpf der Künste, im Lichtspielhaus gemein zu machen.“ (Umbach 1983)

Versenkung

Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, es einfach zu ignorieren, sich in kritikloser, fast kindlicher Faszination dem Film hinzugeben und ihn als das großartigste aller Meisterwerke zu feiern: „With her large, dark doe-eyes, her elegant cheekbones and her small, slight figure that seems to have the strength of someone possessed, which Violetta is, Miss Stratas is a screen presense as riveting to watch as to listen to. […] It’s an acting performance of breathtaking intensity.“ (Canby 1983)

Die süffigste Variante davon bringt Zeffirelli in seiner Autobiografie, die in vielem die opernhafteste aller Opern ist. Den Plan, die Traviata als Film zu drehen, wollte er ursprünglich mit Maria Callas umsetzen, die allerdings zögerte, weil sie dem damals noch jungen und unbekannten Zeffirelli nicht zutraute, der Aufgabe gewachsen zu sein. Nun, Anfang der 1980er-Jahre aber hatte er Geld, Musiker, Produzenten, um den alten Wunsch umzusetzen: „Endlich konnte ich, durch reine Willensanstrengung, meinen ersten wirklichen Opernfilm drehen.“ (Zeffirelli 1987: 488) „Schönheit, Theatralik und Gefühl – darauf wollte ich hinaus.“ (Zeffirelli 1987: 490)

Seine Erzählung der Filmproduktion dreht sich immer wieder um die Hauptdarstellerin: Teresa Stratas. Sie nimmt in Zeffirellis Erzählung die gleiche phantasmagorische Position ein, die Violetta als Kameliendame besetzt. „Ich glaube, Plácido Domingo, der großartig war, wird es mir nachsehen, wenn ich sage, daß das ganze Unternehmen von Teresa Stratas abhing.“ (ebd.) Darstellerin und Rolle sollen eins werden. „Sie hat ein für alle Zeiten gültiges, denkwürdiges Portrait Violettas geschaffen.“ (Zeffirelli 1987: 496) Damit gibt Zeffirelli eine weitere Version des Gründungsmythos’ der Traviata. Der Misserfolg der Uraufführung in Venedig 1853 wird immer wieder der ersten Sängerin der Rolle zur Last gelegt. Fanny Salvini-Donatelli sei mit ihren 38 Jahren zu alt und ihrer Figur zu dick gewesen für die Darstellung einer schwindsüchtigen, jugendlichen Kurtisane. Die damit aufgerufene Frage nach dem Verhältnis des Körpers der Diva und der von ihr verkörperten Rolle gehört seither zum Kernrepertoire der Opernkritik und Opernfankultur. Von der Rolle der Violetta Valery ist sie nicht zu trennen. Im 20. Jahrhundert wurde die Debatte dann vor allem auch über schwarze Sängerinnen im kerneuropäischen Opernrepertoire geführt. (vgl. Thurman 2012) Für Zeffirelli ist die inszenatorische und diskursive Konflation sämtlicher Ebenen der Darstellung Programm. Auch das Publikum ist in diesen affektiven Würgegriff eingeschlossen, in dem alle – von Violetta Valery bis zur Zuhörerin Teresa Stratas’ – dasselbe sehen, hören und empfinden und einander mit ihren Körpern wechselseitig beglaubigen sollen. Deshalb endet Zeffirellis autobiografische Erzählung auch mit dieser Szene:

In der Dunkelheit des Kinos kam mir allmählich zu Bewußtsein, daß vom Publikum ein Geräusch herüberdrang, das an eine weit entfernte Brandung erinnerte. Die Zuschauer weinten unverhohlen, und zwar nicht nur die Frauen. Im Dämmerlicht konnte ich sehen, wie die Leute nach ihren Taschentüchern kramten und versuchten, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Ich blickte wieder zur Leinwand, wo Violetta sich und Alfredo zu überzeugen versuchte, sie werde nicht sterben, daß sie sich wieder erholen würde und sie wieder zusammenleben könnten. Und da wußte ich, Teresa hatte – trotz aller Schwierigkeiten – die Violetta geschaffen, von der wir alle geträumt hatten. Ich sah in ihre großen dunklen Augen, die darum flehten, noch ein wenig leben und lieben zu dürfen, und da merkte ich, daß auch ich weinte, hilflos schluchzte. (Zeffirelli 1987: 496)

Aufgehoben in einem halbdunklen Meer aus Tränen zwischen Film und Oper kommt die Traviata, als Figur, als Oper, als Mythos zu sich.

Distanz

Es gibt sowohl auf die Oper als auch auf den Film distanziertere Sichtweisen, die von Fremdheitserfahrungen geprägt sind. So hat man ihm die tränenschwangere Schwere verweigert, der Zeffirelli das Wort redet und ihn als Meisterwerk des Camp gelesen, das fern jeder Ernsthaftigkeit seine Kraft aus einer Logik der Transgression speist. Zeffirelli springt

voll ins Amüsement, macht unverschämt saftige, effektgeile Kino-Oper, läßt auf Tischen tanzen, Champagner fließen, Händchen halten, Tränen trocknen. Such is life bei Verdi. Vor allem aber hat Zeffirelli eingesehen, daß seine Violetta, wenn sie schon drei Akte lang kokettieren, liebkosen, leiden und zu alledem singen soll, ein Gesicht haben muß, das mehr bietet als einen Koloraturen speienden Mund voll glänzender Jacket-Kronen. (Umbach 1983)

Ganz ähnlich hat Heather Hadlock das Finale des zweiten Aktes gelesen. (vgl. Hadlock 2001).

Nachdem Violetta Alfredos Vater den Verzicht auf seinen Sohn versprochen hat, kehrt sie zurück in die Halbwelt von Paris. Auf einem Ball im Haus einer Freundin kommt es zur Wiederbegegnung mit Alfredo, der noch immer rasend vor Eifersucht nicht verstanden hat, warum Violetta ihn verlassen hat und sie nun vor allen ihren Freunden beleidigt, um sich an ihr zu rächen. Das alles findet umrahmt von einem wilden Fest statt, bei dem verkleidete Zigeunerinnen auf Matadore treffen und symbolisch den Kampf der Geschlechter als Stierkampf aufführen. Zeffirelli lässt dafür das Bolschoi-Ballett antreten und verlegt die Handlung in einen runden und symmetrischen Ballsaal. Die Drehungen der Tänzer_innen, die fortwährenden Zooms und Bewegungen der Kamera, die Menge der Gäste und Chorsänger_innen lassen die Szene zu einem einzigen Rauschen werden, das nur noch von Verdis Musik strukturiert wird. Räumliche Orientierung oder Übersicht verschwindet. Die Szene ist ein Exzess des Dekors nach dem Motto: Viel zu viel von allem ist gerade genug.

Heather Hadlock hat deshalb gefragt, ob dieser Exzess die Zuschauer_innen nicht zu einem Zögern, einer gewissen Skepsis einlädt, die an ihrer vollkommenen Ernsthaftigkeit zweifeln lässt:

what an absurd over-reaction it all is: the unanimity of response, the sobbing and soaring, Domingo’s tears, the abjection of Teresa Stratas’ staring eyes and outstretched hands. The director’s stylistic excesses give us room to hesitate, to squirm a little at the price imposed upon Violetta for the reverence paid her in this scene. Between the lofty detached gaze of the camera and the frozen moment of the largo concertato we may discover the necessary space and time to question the terms on which Violetta’s myth, her passion, is constructed—to wonder whether it isn’t all a little overdone, a bit much. (Hadlock 2001: 89)

Meta-Oper

H. Marshall Leicester, Jr. hat die These aufgestellt, dass schon Verdis Oper selbst den Weg in die vollständige Identifikation verstelle und eine selbstreflexive Oper zweiter Ordnung sei, die Affekttechniken nicht nur zur Überwältigung der Hörer_innen anwendet, sondern sie gleichsam ausstellt und analysiert. (vgl. Leicester, Jr. 2001) Musikhistorisch steht La traviata nämlich am Übergang zwischen älteren italienischen, aus der opera seria herkommenden und für das 19. Jahrhundert spezifisch moderneren Formen. Während in der älteren Tradition strenge Wiederholungsformen vor allem auch dazu dienen, den Sängerinnen und Sängern Raum für die Entfaltung ihrer sängerischen Artistik zu geben, verschwinden die Wiederholungen im Laufe des 19. Jahrhunderts und machen durchkomponierten Formen Platz, die eine präzise psychologische Dramaturgie ihrer Figuren ermöglichen. La traviata basiert auf der traditionellen Form von Szene mit Cabaletta-Arie (scena ed aria). Die Cabaletta-Arie ist eine zweiteilige Form, bei der auf einen einfacher gehaltenen ersten Teil ein virtuoser Schlussteil (die eigentliche Cabaletta) folgt. Die Cabaletta wird traditionell wiederholt und in der Wiederholung kann die Sängerin ihre oder der Sänger seine Virtuosität demonstrieren. In Verdis Partitur sind die Cabalette, wie es die Tradition will, stets mit Wiederholungen versehen. Diese Wiederholungen werden heute üblicherweise jedoch gestrichen. Der Formalismus der Gesangsdarbietung weicht einem größeren Realismus.

Genau an dieser Stelle setzt H. Marshall Leicester, Jrs Argument an: Verdis Komposition verlangt nämlich von den Figuren nicht einfach nur Gefühle singend zu empfinden, sondern sich die Technologie dieser Gefühle in der Wiederholung als spezifische Operntechnologie anzueignen. Auf die Spitze getrieben wird das am Ende der Oper. Violetta ist dem Tode nah und schwankt, halb bei Sinnen, halb im Delirium zwischen vollkommener Verzweiflung und dem unrealistischen Wunsch, ins Leben zurückzufinden. Ihr Arzt stellt fest, dass es keine Rettung mehr für sie gibt und sie nur noch Stunden zu leben hat. Mit ihrer Arie Addio, del passato verabschiedet sich Violetta vom Leben und endet: „Ah, tutto fini.“ Der Partitur gemäß ist das allerdings nicht das allerletzte Ende, sondern nur das Ende der ersten Strophe. „To put it as directly as possible, if you sing a touching farewell to the past that ends ‘Ah, tutto’ or ‘Tutto fini,’ and then turn around and sing it again, it is not, simply, over.“ (Leicester, Jr. 2001: 108f). Aus genau diesem Grund wird die zweite Strophe heute oft genug weggelassen; selbstverständlich auch bei Zeffirelli, wo an ihrer Stelle ein wenig ersticktes Schluchzen Violettas zu hören ist.

Die Sterbeszene treibt das auf die Spitze. Wie immer in Soloarien ist die Verteilung der Handlungsmacht hier durchaus zweideutig. Hat die Solistin das Szepter in der Hand und treibt mit ihrem Singen oder eben Nicht-Singen den Gang der Dinge voran oder ist sie Getriebene des Apparats aus Orchester, Dirigent und Komposition? Ihre Schlussarie

is a controlled expenditure of breath in order to pace and to dramatize the process of dying. […] The proximate aim of this performance, which organized retrospectively much of her action in the opera as a whole […] is to defend against the terror of death. The point […] is to control both the timing and the affect of the moment of her death; not just to die, but to die feeling like that at the very instant she sings ‘Oh Gioia!’ (Leicester, Jr. 2001: 108f)

Traviata, so lässt sich Leicester, Jrs Argument zusammenfassen, ist eine Oper, die nicht nur ein musikalisch-affektives Geschehen auf die Bühne stellt, sondern gleichsam die Reflexion auf ihre technischen Bedingungen mit installiert. Unterstrichen wird das dadurch, dass genau diese Reflexionsmomente in Form der formal notwendigen Wiederholungen heute oft genug gestrichen werden, weil sie als störend empfunden werden für eine Versenkung in den affektiven Abgrund der Oper.

Film-Reflexion

Zeffirellis Film konterkariert diese reflexiven Momente einerseits, entkommt ihnen andererseits aber nicht. So sind alle Wiederholungen innerhalb der Arien bei ihm gestrichen und er streicht ganze Szenen oder Teile davon, so vor allem im ersten Bild des zweiten Aktes und treibt damit die musikalische Struktur der Unkenntlichkeit entgegen. Passagen, in denen musikalisch viel, aber handlungsmäßig wenig passiert, werden immer filmisch gedeutet. So etwa die Ouvertüre. Während in Opern wie dieser in der Ouvertüre traditionell die Handlung noch nicht begonnen hat und nur der musikalische Grundton, manchmal einige Motive des folgenden Stückes entwickelt werden, deutet Zeffirelli hier die ganze Handlung um. Wir sehen Violetta nämlich bereits am Ende ihres Lebens. Allein und verlassen liegt sie in einem entlegenen Winkel ihres Hauses und Arbeiter und Gerichtsvollzieher gehen durch die Räume, als sei sie längst tot. Der eigentliche Beginn des Festes im ersten Akt wird ein bloßes Fantasiegebilde, eine Erinnerung an gute, aber längst vergangene Zeiten. Von vornherein ist Violetta damit als die leidende Sterbende etabliert. Die lebende und gesunde Violetta ist nur ein Schatten, nichts als eine filmische Rückblende. Während am Beginn der Oper das Schicksal Violettas noch offen ist, zeigt der Film von der ersten Minute an, wohin die Reise gehen wird. Im Sinne filmisch-erzählerischer Effizienz werden rein musikalische Momente der Oper mit ganz unterschiedlichen filmischen Verfahren gefüllt.

Die Substanz der Oper wird damit aber zum größten Problem des Films. Wie soll sich ein effizient und damit tendenziell realistisch erzählender Film dazu verhalten, dass von irgendwoher Orchestermusik kommt und seine Figuren die ganze Zeit über singen? „Ich glaube im Grunde nicht, daß Oper und Realismus besonders gut zueinander passen; man tut besser daran, sich mit der Künstlichkeit, daß die Leute singen, abzufinden, und die Welt der Illusion in all ihren Möglichkeiten auszunützen.“ (Zeffirelli 1987: 489) Der klassische Spielfilm hat eine relativ stabile Grenze zwischen diegetischer und nicht-diegetischer Musik errichtet und es ist üblicherweise klar, dass Filmfiguren Filmmusik oder Off-Kommentare nicht hören können, sondern dass diese in der und für die Welt des Publikums existieren. Der experimentelle Umgang mit dieser Grenze etwa im klassischen Hollywood-Film ist nur die Ausnahme zu der ansonsten stabilen Regel. (vgl. Chion 1985)

In der Oper ist der Status der Musik weniger klar. (vgl. Leicester, Jr. 2001: 93ff) In La traviata gibt es zahlreiche Momente, die man als diegetische Musik begreifen könnte: das Brindisi (Trinklied), zu dem sich Alfredo im ersten Akt auffordern lässt und in das Violetta und die ganze Festgemeinde einstimmen; die Banda oder Kapelle auf der Szene des ersten Aktes, die im Dreiertakt den Tanz der Festgesellschaft begleitet; der Beginn des Finales des zweiten Aktes mit den tanzenden und singenden Zigeunerinnen und Matadoren oder auch im letzten Akt die Musik des Pariser Karnevals, die in Violettas Sterbezimmer dringt. In diesen Momenten taucht Musik explizit in der Welt der Oper als solche auf, wird von den Figuren wahrgenommen und oft genug sogar kommentiert. Alle anderen Teile der Oper aber, die gewöhnlichen Arien und Chöre lassen sich so nicht begreifen. Sie sind quasi extra-diegetische Musik. Die besondere Spannung der Oper, im Gegensatz zum Film ganz allgemein, besteht darin, dass die Figuren mit dieser Musik, die sie nicht bemerken, mitsingen und auch dieses Singen kaum je eigens thematisieren. Nur das Musical steht im Bereich des Films regelmäßig vor derselben Herausforderung und löst diese üblicherweise so wie die Oper.

Für Zeffirellis Film wurde der vollständige Soundtrack inklusive Orchester und allen Solo- und Chorpartien vor dem Film im Studio komplett eingespielt. Die Leitung des Chores und Orchesters der New Yorker Metropolitan Opera hatte James Levine. Bei den Dreharbeiten gab es dann Lautsprecher, über die die Musik für die Personen am Set wiedergegeben wurde, damit die Handlung und vor allem das Schauspiel mit der Musik synchronisiert werden konnte.

Aber, o weh, was für Probleme wir hatten! Schon zu Beginn, bei der Einspielung der Musik in New York mit Jimmy Levine […] gab es Schwierigkeiten. Teresa, die, wie man mir sagte, eben erst eine Bronchitis überstanden hatte, war in der Tat bei den Aufnahmen nicht eben gut bei Stimme, und sie wußte es auch. Trotzdem tat sie alles, was in ihrer Macht stand, damit wir eine brauchbare Tonspur zustande brachten. Das Ergebnis war, daß sie, als wir filmten und immer wieder filmten und dann die Schnitte und Wiederholungen machten, gezwungen war, sich selbst immer wieder zu hören, was sie ständig daran erinnerte, daß sie bei den Aufnahmen nicht in Höchstform gewesen war. Das war im Grunde nicht so schlimm […] Sie konnte jeden beliebigen Teil neu singen. Das änderte allerdings nichts an der Tatsache, daß sie, eine so selbstkritische Sängerin, gezwungen war, stundenlang anzuhören, was unter ihrem Niveau lag. Noch schlimmer war die ständige, alles dominierende Präsenz von Domingo, eines Sängers, der auf dem Höhepunkt seines Könnens stand, und das schien sie völlig zu überwältigen. (Zeffirelli 1987: 491)

In Zeffirellis Selbsterzählung wird die technische Faktur der Musik ein weiterer Baustein im Mythos der aufgezehrten Sängerin. Für den Film hat das aber weitreichende ästhetische Konsequenzen. Durch den ganzen Film hindurch nämlich ist das Tongeschehen vom visuellen Geschehen abgelöst. Während sich die Figuren durch unterschiedliche Räume bewegen, in größerer Nähe und Ferne zur Kamera agieren, sich im Singen bewegen und so weiter, bleibt die Qualität der Toneinspielung immer gleich. Auch wenn wie im Finale des zweiten Aktes dutzende Personen durch den Ballsaal toben, ändert sich an der Studioanmutung des Soundtracks nichts. Manchmal stellt sich der Eindruck eines mit mäßigem Erfolg nachsynchronisierten Stummfilms ein, wenn einzelne isolierte Geräusche aus dem Geschehen in den Opernsoundtrack eingefügt sind. Violetta geht während des Brindisis im ersten Akt um den Tisch herum und stößt mit einzelnen Gästen auf ihr Wohl an. Das Klirren der Gläser ist deutlich über der Musik zu hören, sonst bleibt der visuelle Raum der Handlung vollkommen stumm. Immer wieder gibt es auch Szenen, in denen überdeutlich zu sehen ist, dass die Figuren im Moment der Filmaufnahme nicht singen, sondern nur so tun, etwa im ersten Bild des zweiten Aktes in den Szenen in Violettas Landhaus mit Alfredos Vater. Wo die Geräusche dutzender auf dem Bühnenboden trampelnder Chorsängerinnen und -sänger im Opernhaus manchmal stören können, isoliert ihr Fehlen das Bild hier immer wieder deutlich vom Ton. Wer im Film einmal diese Lücke zwischen Bild und Ton wahrgenommen hat, wird es schwer haben, das Leiden Violettas und die Verzweiflung Alfredos noch ganz tief einzusaugen.

Wie wir weiter oben gesehen haben, hängt das von der Oper aufgeworfene Problem der Authentizität der Affekte davon ab, wie streng oder großzügig die Aufführungspraxis mit dem Formalismus der Arien verfährt. Wie affektstark die Oper als Film funktioniert, scheint an der Technik der Bild- und Tonaufzeichnung und ihren Wechselverhältnissen zu liegen. Der in der Kritik und Literatur zu dem Film in epischer Breite ausgewalzte Diskurs über den Körper der Primadonna und die Körper der Zuschauer_innen ist notwendig, um diesen technischen Blick erblinden zu lassen.

Oper und Subjektivierung

Wie soll man sich nun zu dieser Frauenfigur und ihrem Mythos verhalten? Aus repräsentationspolitischer Sicht ist das alles – die Oper, der Film und alle ihre Versionen – ein Desaster. Eine Frau als Spielball der Männer, begehrt und ausgespien, geopfert und gestorben, getäuscht und auf großer Bühne zum Amüsement des Publikums verraten. Gerade diese Figur ist aber besonderes Zentrum der Aneignung durch die schwule Kultur gewesen. Sicher vermittelt durch die zentrale Rolle, die sie für das Repertoire der Operndiven des 20. Jahrhunderts gespielt hat und deren schwule Anbetung, konnte die Traviata ihrer Rolle in der schwulen Kultur sicher sein. Das filmisch beeindruckendste Zeugnis dieser Rezeption dürfte Felicias Arien-Bouquet sein, das sie in THE ADVENTURES OF PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT (AUS 1994) auf dem gleichnamigen Bus aufführt. Sitzend auf einem silbernen Thron der oben auf dem Bus steht, von Kopf bis Fuß in ein glitzerndes Kostüm gehüllt, führt sie eine zauberhafte Lip-Synch-Version der Traviata auf. Hinter ihr weht wie ein riesiges Segel eine Mischung aus Schleier und Schleppe im Wind. Die Wüstensonne verwandelt dieses unfassbare Schauspiel in ein einziges Glitzern und Flirren, das sich ganz an sich selbst berauscht und mit der Geschichte der Violetta Valery nichts zu tun zu haben scheint.

Diese kurze und übrigens für die Filmhandlung ganz unerhebliche Szene kondensiert die gleiche vor-diskursive Faszination für die Traviata, wie sie mir in der Frühzeit meines schwulen Lebens begegnet ist, die mich bis heute nicht loslässt und an der ich mich mit diesem Text abarbeite. Was sollen Frauen, was der Feminismus damit anfangen, dass in der schwulen Kultur ausgerechnet weibliche Figuren wie die Traviata immer wieder eine zentrale Rolle spielen?

David M. Halperin hat versucht diese Frage in How To Be Gay? zu beantworten. Auch er geht von der Beobachtung aus, dass Weiblichkeit eine tragende Rolle für die schwule Kultur einnimmt. (vgl. Halperin 2012: 301ff) Sei es in Form verehrter Frauenfiguren wie Joan Crawford, Judy Garland, großer Operndiven oder weiblicher Opernfiguren, als ironische Aneignung im Drag, im kulturell so stark bearbeiteten Feld des Verhältnisses schwuler Männer zu ihren Müttern oder im schwulen Bezug auf Tätigkeiten oder Objekte, die kulturell als weiblich codiert sind. Halperin weist zunächst darauf hin, dass es einer solchen Analyse nicht darum geht, Dinge, Verhaltensweisen und Eigenschaften als weiblich zu naturalisieren und sie tatsächlichen Frauen anzuhängen. Die zeitgenössischen westlichen Gesellschaften produzieren diese streng dualistische Geschlechtersemantik allerdings fortwährend und verlangen von allen Subjekten, egal welchen Geschlechts, egal welcher sexueller Orientierung, sich zu ihnen zu verhalten: Blau und rosa, Heim und Öffentlichkeit, hart und weich, Hosen und Röcke, lange und kurze Haare, Make-up-Gebot oder -Verbot, Nähen und Holzhacken, Kunst und Wissenschaft und so weiter sind de facto stereotypisch gegendert und werden als natürliche Sympathien, Fähigkeiten und Verhalten verstanden. So ermüdend und platt diese Zuschreibungen oft genug sind: Auch tatsächliche Frauen müssen sich ständig mit ihrer normativen Kraft auseinandersetzen. Als schwule Weiblichkeit (gay femininity) bezeichnet Halperin die vielgestaltigen Bezüge der schwulen Kultur auf diese kulturelle Semantik, nicht auf das Verhalten oder die Eigenschaften tatsächlicher Frauen. Deswegen ridikülisiert Drag auch nicht Frauen, sondern ironisiert eine Weiblichkeit, die für Frauen so wenig natürlich ist, wie für irgendwen sonst, die aber, in der tatsächlichen Erfahrung von Menschen, immer wieder auf biologische Faktoren bezogen wird. Das ist die normalisierende Funktion kultureller Geschlechterklischees: Menschen werden für jede Erfüllung der Klischees belohnt und für jeden Verstoß gegen sie bestraft bis genug empirische Beweise für ihre Natürlichkeit produziert sind, weil ausreichend viele Menschen sich geschlechterrollenkonform verhalten. Das führt dazu, dass eine im Prinzip volatile Semantik in der kulturellen Erfahrung von Menschen geschlechtliche Evidenzen erhält, die autopoietisch produziert wurden.

Hier liegt der Schlüssel um zu verstehen, warum homosexuelles Begehren mit einer schwulen Kultur verknüpft ist; warum in endlosen biografischen Erzählungen schwuler Männer die immer gleichen kulturellen Artefakte auftauchen; warum proto-schwule Jungen immer wieder die gleiche Faszination für Musicals, Tanzen, ABBA, Operndiven usw. entwickeln, obwohl sie weder einen Begriff ihrer schwulen Identität haben, noch ein artikuliertes bewusstes homosexuelle Begehren und sicher keine Ahnung davon, dass schwule Männer all diese Dinge lieben.

In heteronormativen Gesellschaften ist sexuelles Begehren nämlich zwangsläufig mit Genderrollen verbunden. In dieser Welt wird eine Frau zu begehren immer bis zu einem gewissen Grad als männlich codiert sein und deshalb umgekehrt:

A man who feels homosexual desire is necessarily placed in the sexual subject position and in the social role of a woman, certainly according to other people’s perceptions of him and also […] according to his own perception of himself. At the same time, most such men retain the social status and the sense of subjective empowerment that belong to fully entitled males. To be recognized and treated as male is inevitably to be socially and subjectively constituted as male. (Halperin 2012: 332f)

Daraus ergibt sich die ganz spezifische schwule Subjektivierung: Schwule Männer sind einerseits Männer und werden zu einem gewissen Grad wie solche behandelt und sei es ex negativo, indem sie aufgefordert werden, sich weniger weibisch zu verhalten. Gleichzeitig sind schwule Männer aber eben nicht wie heterosexuelle Männer, weil sie Männer und keine Frauen begehren. Sie sind aber auch nicht wie heterosexuelle Frauen, weil sie Männer sind. „The unique, transverse social situation of men who desire men produces a gendering of gay male subjectivity that is specific and irreducible to the gendering of any other subject position.“ (Halperin 2012: 333) Das widerspricht den historisch wirkungsvollen Theorien des dritten Geschlechts und ihren Ablegern, die davon ausgegangen waren, dass Schwule Männer mit dem Seelenleben von Frauen seien und in der Verlängerung Lesben Frauen mit dem Gefühlsleben von Männern. Schwules Begehren ist weder eine Variante des Begehrens heterosexueller Männer noch dessen heterosexueller Frauen. Es ist eine eigene irreduzible sexuelle und geschlechtliche Subjektivierungsweise.

Es scheint, dass Jungs und Männer, die Männer begehren in heteronormativen Gesellschaften eine Reihe von affektiven und diskursiven Angeboten vorfinden, die dort weiblich codiert sind und von ihnen immer wieder als schwule Weiblichkeit affirmiert werden und dann zu schwuler Kultur sublimiert werden. (vgl. Halperin 2012: 338)

Gay femininity may turn out to consist in a cultural identification with or attraction to particular gendered modes of feeling and expression, as well as a repulsion to others. Once dislodged from their obligatory, conventional masculine positioning by the fact of their same-sex desire, gay male subjects develop atypical gender identities by working out various kinds of dissident relations to the standard gender values attached to cultural forms. (Halperin 2012: 338f)

Kultur ist hier durchaus im engen Sinn zu verstehen. Es geht nicht nur um ein Sprachsystem oder eine Ordnung impliziter Verhaltensregeln und Bräuche sondern um Kultur im westlich-modernen Sinn, man könnte auch sagen die Hochkultur des 19. Jahrhunderts und ihre Nachfolger. Halperin erklärt das damit, dass es für schwule Jungs keine Primärsozialisation gibt. (vgl. Halperin 2012: 324) Sie wachsen in einer heteronormativen Gesellschaft auf und ganz überwiegend in heterosexuellen Familien oder Beziehungen. Es ist egal, ob bei Kindern nicht-genderkonformes Verhalten zu homosexuellem Begehren führt oder umgekehrt. Es geht hier nicht darum zu erklären, warum Menschen homosexuell begehren, sondern wie sie sich in die soziale Welt einfügen. Menschen, die ihr Begehren größtenteils als im Einklang mit der heteronormativen Gesellschaft vorfinden, werden sich selbst und ihr Umfeld als natürlich und zumindest in dieser Hinsicht widerspruchsfrei empfinden. Es gibt in dieser Welt quasi keine kulturellen und gesellschaftlichen Artefakte und Diskurse, in denen heterosexuelles Begehren sich nicht artikuliert. Es braucht keine Brechung, keine besondere Fantasie um das eigene heterosexuelle Begehren als natürliche Erscheinung der Welt zu erleben. Selbst wenn es keinen breit angelegten Protest der Mehrheitsgesellschaft gegen homosexuelle Kinderbücher oder schwulen und lesbischen Sexualkundeunterricht gäbe, wären queere Kinder noch immer mit einer Welt konfrontiert, in der die meisten Menschen, Dinge und Verhalten hetero sind.

Dissidenz gehört zu den grundlegenden Erfahrungen homosexueller Subjektivität. Schwule haben keine Möglichkeit, die Welt im selben Maß als gegeben zu empfinden, wie Heterosexuelle. (vgl. Halperin 2012: 453) Auch in den tolerantesten und offensten Familien sind die schwulen Familienmitglieder anders als die anderen. Dieses fast universelle Gefühl von Differenz produziert einen gebrochenen Blick auf jene Welt, in der die anderen einfach sind wie sie sind und nicht über ihre eigene Positionierung, ihre eigene historische Gewordenheit nachdenken müssen. Wenn man als Schwuler die Frage, wann man erkannt habe, dass man schwul sei, mit der Gegenfrage beantwortet, wann der oder die andere denn erkannt habe, dass er oder sie hetero sei, bekommt man üblicherweise ein einigermaßen gequältes Lachen zurück. Der Grund ist einfach: Es gibt keinen Grund sich als hetero zu identifizieren, denn das ist in unserer Welt der natürliche Urzustand der Dinge. Nicht-heterosexuelle Menschen hingegen, sind zur Reflexion über sich und die sexuelle Welt in der sie leben gezwungen, wenn sie darin überleben wollen. Halperin spricht deshalb davon, dass Schwule ein bewusstes Bewusstsein (conscious consciousness) über ihr eigenes Sein formen müssen. (vgl. Halperin 2012: 454)

Queer people’s distance on the social world (as defined and naturalized by heteronorms), and the acutely conscious consciousness they have of the different forms in which life presents itself to different people, issue inevitably in an irreducible critical attitude. (ebd.)

Die Welt, in der queere Menschen leben, ist für sie immer schon eine Welt zweiter Ordnung, in der nichts gegeben, sondern alles gemacht ist.

Künstliche Welten

Aus dieser Perspektive lässt sich die schwule Faszination für Kunst und Kultur verstehen. Die Künstlichkeit, mit der eine Violetta Valery koloraturensingend stirbt, wirkt auf diejenigen natürlich, die jede ihrer Handbewegungen und Sprechmelodien formen müssen, um in der Öffentlichkeit nicht als Schwuchtel beschimpft und verprügelt zu werden. Eine Musical-Welt, in der Menschen singen und tanzen, kommt queeren Menschen nicht unwahrscheinlicher vor als eine Welt, in der zunächst scheinbar alle um sie herum anders fühlen als sie selbst. Das sind Zuspitzungen, aber sie machen vielleicht doch klar, warum man ein so hochartifizielles ‚Leben‘ wie das einer untergehenden Opernheldin als attraktiv empfinden kann. Künstlerinnen und Künstler haben in unserer Gesellschaft nicht nur die Erlaubnis sich zu verstellen und sich extreme Verhaltensweisen anzueignen. Sie erhalten sogar überschwängliche Anerkennung dafür.

Ich erinnere mich, wie ich als vielleicht 10-jährige kleine Tunte einmal von einem Familienmitglied aufgefordert wurde, „einfach normal“ zu gehen und nicht so zu stolzieren. Weder wusste ich, dass ich stolziere, noch hätte ich irgend etwas daran ändern können oder wollen. Ich wäre damals am liebsten zu Boden gefallen und hätte nie wieder einen Schritt gemacht. Etwas Banales wie Gehen durfte für mich als Kind keine Selbstverständlich sein, sondern musste als ‚anders‘ und vor allem ‚falsch‘ markiert werden. Eine Welt, in der es keine natürlichen Zustände gibt, wie die Welt der Oper ist für jemand, der so etwas erlebt hat, ein Paradies. Hier lernen alle die ganze Zeit dazu und das künstlichste Verhalten ist im Zweifelsfall das beste. Intuitiv ahnte ich vielleicht, dass der hochartifizielle Apparat der Oper mit all seinen expliziten Regeln, Techniken und Anweisungen, den Regisseuren und Choreografen, Partituren und Textbüchern eine Welt war, in der ich vom Terror des Normalen und Natürlichen verschont bleiben konnte. Ich stand zum ersten Mal mit 15 Jahren, fünf Monate nach meinem Coming-out, auf einer Opernbühne und hatte dort, erstmals seit unzähligen Jahren, keine Angst, sondern liebte die vollkommene Explizitheit und Expressivität dieser Welt. Die Typen, die mich auf dem Schulhof beleidigten und schlugen, waren nicht auf dieser Bühne und ein unfassbar gut aussehender schwuler Choreograf brachte uns allen in gut geplanten Proben bei, wie wir uns bewegen sollten.

Die Künstlichkeit der Affekte und ihre Bindung an konkrete Medientechnologien, die in Kulturen wie der Oper in langen zeitlichen Prozessen entwickelt und verfeinert wurden, sind das genau Gegenteil der gewalttätigen heteronormativen Welt, in der alles von größtmöglicher Naturwüchsigkeit lebt. Und deshalb stirbt in La traviata für mich Violetta auch nicht, sondern eine Sängern singt und spielt, ein Orchester begleitet und eine Bühnenmaschinerie funktioniert. Kaum ist der Vorhang gefallen, stehen alle auf, lassen sich für ihre Meisterschaft feiern. Je künstlicher die Affekte, desto besser, desto weniger fühlen sie sich wie Gewalt und desto mehr wie Kraft an.

Die intellektuelle Übung, die auch das Schreiben dieses Textes bedeutet, spielt im selben Register. Eine Annäherung an den Modus meiner Subjektivierung ist nur in der Artistik möglich: intellektuell oder künstlerisch. Es gibt keinen natürlichen oder naiven Zugang zur Geschichte meiner Affekte. Die opernliebende kleine Tunte, die ich war, lebt und singt und tanzt unter einem Gebirge aus Diskursen und Künsten und ich freue mich schon, bald mit ihr wieder einmal in die Oper zu gehen und nun als opernliebende ältere Tunte mich vollkommen von lauter Kitsch und Drama hinreißen zu lassen. Dass ich über dieses zauberhafte verletzte Wesen, das ich einmal war und manchmal noch immer bin, so nachdenken, weinen und es endlich lieben kann, verdanke ich, in jedem Sinn des Wortes, La traviata.

Und auch nicht: Denn ein Film wie Zeffirellis LA TRAVIATA stülpt über die Performance zweiter Ordnung, die die Oper offenbar schon ist, eine weitere Reflexionsebene und leitet dazu an, auch der kulturellen Naturalisierung des Künstlichen zu widerstehen und an ihre Stelle die Reflexion zu setzen: die von Strass und Kandelabern und die intellektuell-kritische.

Canby, Vincent (1983) Franco Zeffirelli’s ‚Traviata‘, in: The New York Times, 22. April 1983, S. 13.

Chion, Michel (1985) Le Son au cinéma. Paris: Cahiers du Cinéma, Éditions de l’étoile.

Hadlock, Heather (2001) Violetta’s Passion, According to Zeffirelli, in: repercussions, Vol. 9, Nr. 2, S. 69–89.

Halperin, David M. (2012) How To Be Gay. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Leicester, Jr., H. Marshall (2001) In and Out of opera: Technologies of Jouissance in La Traviata, in: repercussions Vol. 9, Nr. 2, S. 91–113.

Thurman, Kira (2012) Black Venus, White Bayreuth: Race, Sexuality, and the Depoliticization of Wagner in Postwar West Germany, in: German Studies Review, Vol. 35, Nr. 3 (October 2012), S. 607–626.

Umbach, Klaus (1983) Sinnenfrohe Schwindsucht, in: Der Spiegel, 3. Oktober 1983, S. 279–280.

Zeffirelli, Franco (1987) Zeffirelli: Autobiographie. München/Zürich: Piper.