Femmenininisieren

Femmenininisieren

Kapieren und Agieren

Ich gehe rein und es geht raus. Von Köln nach Los Angeles,1 wohin die meisten Filmschaffenden ab 1933 emigrierten, zu denen hier nicht nur Regisseur*innen gehören, sondern auch Produktionsassistent*innen, Sekretär*innen, Journalist*innen. Auswanderung läuft durch.2 Ein letztes, monumentales Filmprojekt, das sich auf ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Forschungsvorhaben zur Filmemigration stützt. Zu Beginn habe ich es also mit Verschiebungen zu tun, deren Ausgangspunkt das Hier und Jetzt bildet (wo und wann sind ‚hier‘ und ‚jetzt‘)? Unter diesem Titel versammelt das Museum Ludwig eine Ausstellungsserie, die auf die „Ränder institutioneller Museumsarbeit“ (Dziewor 2018: 27) zeigt, um so den „Kunstraum“ (ebd.) zu vermessen. Gemäß dieser Konzeption führt eine Bewegung an äußere Grenzen zu aufschlussreichen Einsichten über das, was da begrenzt wird: eine Bewegung ‚weg von‘ führt ‚zurück zu‘. Im vorliegenden Fall also ausgehend von Filmarbeiten, die das, was als „Kunst“ gilt, selbst zur Diskussion stellen zurück zu dessen Habitat, dem Museum. Und von Köln über LA zurück nach Köln.

Am Ende komme ich beim Verfehlen an. Hier hätte ich auch reingehen können. Der Ausgang, der auch ein Eingang sein kann, liegt jedoch ein wenig versteckt, sodass ich hätte suchen müssen, anstatt den impliziten Bewegungsanleitungen der Museumsarchitektur einfach Folge zu leisten. Der Ausgang wäre ein Eingang gewesen, was sich im Nachhinein herausstellt.

Das ist insofern konsequent, als im letzten Raum, der auch der erste hätte sein können, die ersten beiden Filme gezeigt werden, die Günter Peter Straschek (1942–2009) an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH (dffb) gemacht hat. Im ersten, der auch der letzte hätte sein können, dafür sein monumentales Emigrationsprojekt. Sie stellen eine Herausforderung dar, oder ein Ansprechen. Darauf zu reagieren, bedarf einiges an Tätigkeit, nämlich dahinter, dazwischen oder unter den Strich zu schauen. Deshalb schaue ich mir im Folgenden diese beiden Filme an, die im letzten Raum der Ausstellung über Günter Peter Straschek im Museum Ludwig gezeigt werden. Dabei habe ich es vor allem auf die Operationen der Filme abgesehen: wie funktionieren sie, und was an Abstraktem wird über diese konkreten Operationen in den Filmen prozessiert? Von Ihnen ausgehend stellt sich mir dann die Frage, was von ihnen zu lernen ist, hier und jetzt, über Feminismus, Film und Männer.

Straschek ruft Frau E. ein Hurra zu. Dabei gibt es zunächst nicht viel zu Feiern. Familienstand: geschieden. Kinder: vier. Es ist 1967. Die Kamera passiert verschiedene Tagesstationen. Von der winzigen Wohnung auf die Straße, zum Amt, auf den Markt, vor eine Spelunke. Frau E. nimmt die Kamera an die Hand, Ortsbegehungen, Verhältnisvermessung. An einem Stand versichert die Verkäuferin, Frau E. habe nicht genug Geld, um Obst oder Gemüse zu kaufen. Im Amtszimmer erfahren wir, dass bei „unehelichen“ Kindern die Mutter lediglich für die „Personensorge“ aufkomme, so der Schreibtisch, sie könne daher den Wohnort wählen, wenn’s aber um Recht und Geld geht, entscheide Vater Staat. Frau E. rechnet vor: 186 Mark Jugendfürsorge, 153 Mark Sozialfürsorge, 200 Mark Kindergeld, „und davon lebe ich“. Cut. Frau E. in einem Hotelzimmer, umschlungen mit einem afroamerikanischen GI.

HURRA FÜR FRAU E. (BRD 1967) ‚dokumentiert‘, augenscheinlich zumindest, übersetzt also Vorgefundenes ins Medium Film. Frau E. ist eine reale Person, Eva Ekberg heißt sie mit, wie man so sagt, ‚bürgerlichem‘ Namen. Noch bevor die Bilder in Bewegung kommen, ergibt sich mit der Verkürzung im Filmtitel eine erste Abstraktion. Aus der Situation einer bestimmten Frau wird eine Fallgeschichte. Jede könnte eine E. sein. Sie bekennt: „Hätte es die Antibabypille früher gegeben, hätte ich vielleicht gar keine Kinder.“ Damit führt sie eine Variable ein, die ihre eigene Biografie als kontingent ausweist und so abstrahiert, aus Eva Ekberg Frau E. macht. Das ermöglicht eine Auseinandersetzung, die auf eine reflektierende Relationalität von Zuschauenden zu Frau E. setzt und so strukturelle Verfertigungszusammenhänge offenlegt. Um eine solche Dynamik zeigbar zu machen, benutzt Straschek eine strenge ästhetische Komposition. Dadurch stellt die scheinbar reine Beobachtung ihre Gemachtheit mit aus.3 Dem entsprechen die statische Kameraführung sowie das formelhafte Sprechen der gezeigten Personen, vor allem des Beamten, der die ‚Sachlage‘ in bestem Amtsblattdeutsch vorträgt. Der Film durchkreuzt so seine eigene Soziografie, eben weil sie durch Aufweis ihrer Komponiertheit jeden Eindruck von Unmittelbarkeit ausstreicht.

Ein anderes konstitutives Mittel betont diese Logik. Wir hören ein Voiceover. Frau E. erzählt. Hinweise in der Ausstellung klären darüber auf, dass nur eine Kamera ohne Schalldämmung zur Verfügung stand, was Straschek dazu bewegte, ohne Ton zu drehen. Alles Gesagte kommt vom separaten Tonband. Gesprochene Sprache und Bild treffen zusammen, von zwei unterschiedlichen Orten aus. Die Stimmen erklären nicht die Bilder oder umgekehrt. Sie bilden das Zusammenkommen zweier unterschiedlicher Operationen, deren Differenz medial zusammengeschnitten und so wahrnehmbar wird. Daher steht E. keineswegs für Einfühlung. Ziel des Films ist es nicht, Zuschauende knapp sechseinhalb Minuten in einen immersiven Zustand zu versetzen, den diese ebenso gefühlig wie nach Ende des Films folgenlos verlassen können. Stattdessen geht es ums Abstrakte im Sehr-Konkreten.4 Im Fall von Frau E. bedeutet das, in ein Arbeitsverhältnis mit ihrer Situation zu kommen, das nicht notwendigerweise nur von Identifizierung ausgeht, sondern Differenzen zeigt. Solch eine Bezüglichkeit stellt dann Fragen nach Positionen. Wo steht sie und wo steht die Kamera, bzw. wo befinde ich mich? Ein soziales Diagramm. Im Film entspricht das einmal der Kamera, die Frau E. beobachtet und zum anderen ihrer Stimme, welche den Kamerablick skandiert. Viel Bewegung. Mit solch einer ästhetischen Unruhe bildet der Film komplexe Zusammenhänge ab, mit dem Ziel, Handlungen anzuleiten. Vom Kapieren zum Agieren.5 Aber was tun? Laut Straschek bitte keine „Kunst“ im kanonischen Sinn,6 bei der müsse er kotzen. Hochtourig polemisiert er in seinen Schriften immer wieder gegen ‚bürgerliche‘ Auffassungen von Film-als-Kunst, was für ihn halb Faulheit (die in den 1970er-Jahren Voluntarismus heißt), halb Komplizenschaft an den kapitalistischen Logiken vom freien, aber völlig bedeutungslosen ‚Künstler‘ geschuldet ist (vgl. Straschek 1975: 9–90). Für Straschek ist Film Handwerk, ihn beschäftigt die Frage, wie er als Instrument sozialer Veränderung in spezifischen Situationen dienen kann.

Montieren und Agitieren

Aber seine Filme können nicht nur außerfilmische Aktionen induzieren, sondern selber agitieren, das heißt wörtlich: in Bewegung versetzen. Politik mit Mitteln des Films entspricht also einem Antreiben (vgl. Strauß/Haß/Harras 1989: 53ff.).

Die kleine Pädagogik zeigt sich bei HURRA in der filmischen Konstruktion selbst. Dies und das kommen zusammen, „der Bildfluss fordert Verweis, Montage, Differenz“ (Pantenburg 2006: 69), dazu E.s Selbstbeschreibung, die eine weitere differenzierende Operation darstellt, da sie abhebt auf das erzählende und das erzählte Subjekt. Das alles beginnt woanders: „Ich finde, dass das nicht richtig ist, dass die Amerikaner dort unten Krieg führen. Ich finde, dass das…“ Von Südostasien (Ton) geht es an den Küchentisch (Bild), wieder E. aus dem Off: „wir haben uns erst verlobt und äh, dann war ich natürlich schwanger.“ Frau E.s Stimme stiftet eine Verbindung zwischen dem Nächsten und dem Fernen, eine vergleichende Beziehung, die zugleich ihre Differenz beobachtbar macht. Vietnam und ihre Schwangerschaft stehen in einem Zusammenhang. Straschek versucht so, ähnlich einem anderen, etwas berühmteren Alumnus der dffb, „eine Bildsprache zu entwickeln, die gerade die Distanz zwischen Berlin und Vietnam zum Ausgangspunkt einer modellhaften Verfremdung macht“ (Pantenburg 2006: 52). Der Zusammenschnitt Vietnam7-Berlin koppelt sich an die filmische Struktur aus Bild-Stimme, die zusammen keine Einheit herstellen, sondern deren mediale Versammlung hermeneutisch prekär bleibt. Dieses stete Driften lässt sich als Nachdenken über Film mit Film verstehen, das „den Ort der Reflexion verlässt, um in der Spiegelung – etwa an anderen Medien – wieder zu sich zurückzukehren“ (Pantenburg 2006: 61). So verstellt das Voiceover nicht etwa das ‚Filmische‘ des Films, sondern dadurch, dass es ihm als Differentielles zugehört, tritt es deutlich hervor, und zwar in Form einer Montage, das heißt als prekäres Stückwerk. Die Montage ist nicht auf das Zusammenschneiden von Bildern beschränkt, sondern funktioniert bei HURRA als Versammlungstechnik der medialen Operationen Sprechen, Hören, Schreiben, Abbilden, die im Vollzug bleiben. Oder anders gesagt: Die Bewegung der medialen Operationen korrespondieren mit der Verunsicherung der diversen am Filmischen beteiligten Standpunkte (Frau E., Produzierende, Zuschauende). Genauso funktioniert auch die Ausstellungsarchitektur, wie oben beschrieben. Wo Aus- und Eingang sich befinden, das heißt, wo ich stehe, das steht zur Dis-position.

Diktieren und Zitieren

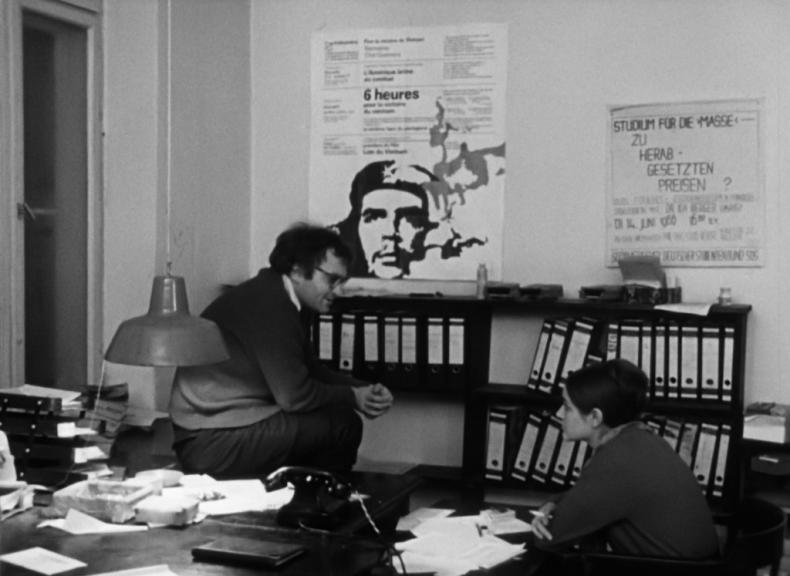

Gespielt wird nicht. „Wieso ziehen Sie sich nicht aus?“, das ist der erste gesprochene Satz, dessen Antwort ausbleibt. Boy meets Girl. Ansonsten interessieren sich die Männer nicht dafür, was die Frauen denken, sagen oder tun könnten. Die Männer sprechen, die Frauen hören zu. In Köln laufen im letzten Raum, der auch der erste hätte sein können, EIN WESTERN FÜR DEN SDS (BRD 1967/68) und HURRA FÜR FRAU E. nacheinander im Loop. Dieser Western versteht sich als geschlechterpolitische Aufstellung jener Leute, die sich im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) gegen den ihrer Ansicht nach repressiven BRD-Staat organisiert haben und ‚1968‘ maßgeblich mitgestalten werden. Und dann geht es im Western um die Frauen, die sexuell objektiviert und nicht besonders ernst genommen werden.

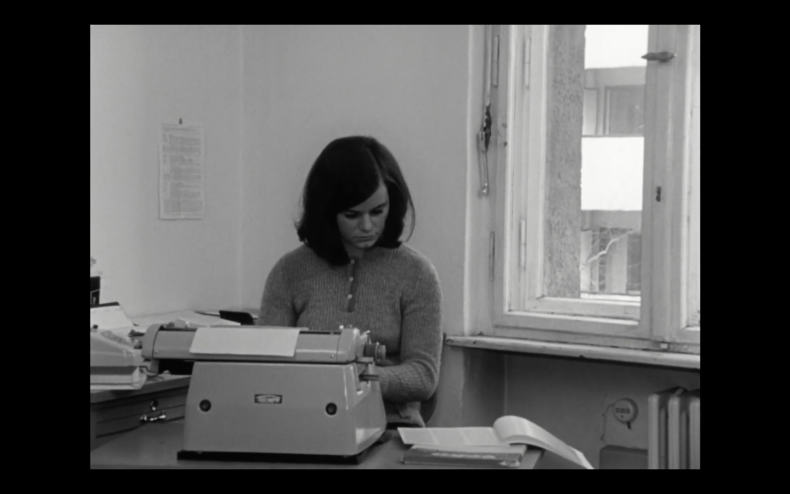

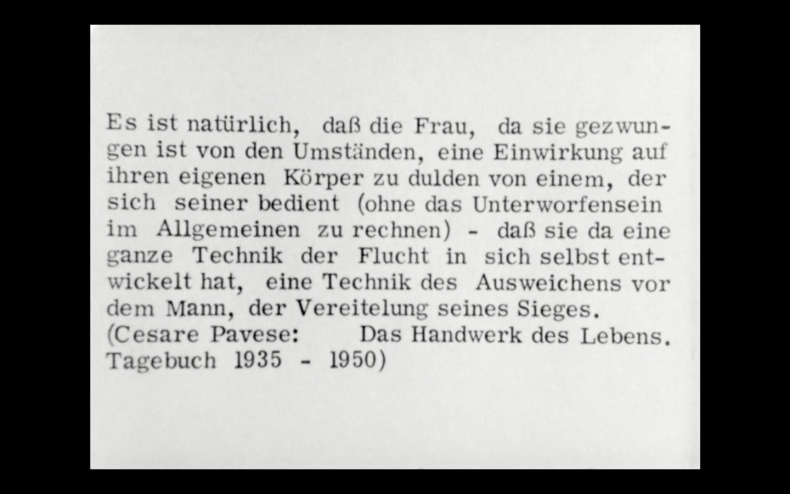

Das Sprechmonopol der Western-Männer tritt durch den Nachhall der E. noch deutlicher hervor. Produktivkraft und Eigentum der Produktionsmittel klaffen auseinander. Die Frauen tippen. Aber geräuschlos. Kein Ton. Wie war das noch gleich mit der Schreibmaschine als „Diskursmaschinengewehr“ (Kittler 1986: 283)?8 Das Staccato von Anschlägen bleibt aus. Mag die Materialität von Texten9 in Frauenhand sein, hier sprechen und diktieren Männer. Drei Arten von Sprache kommen vor: Referate, Texteinblendungen und Rezitationen. Einmal sehen wir eine Lektürerunde in der Betriebskantine. Zwei Frauen am Tisch, eine liest vor. Die erste Frauenstimme im Film, endlich, aber auch sie empfängt ihre Worte, aber von einem Mann, Maos Echo, sie lesen aus seinen Schriften. In der letzten Szene sehen wir einen Vortrag, er erklärt ihr, wie das so funktioniert mit dem Aktivwerden. Mansplaining, bevor es so hieß.

Auch der WESTERN erscheint als Pendelbewegung zwischen Wort und Bild. Diesmal durchqueren jedoch die gezeigten Tätigkeiten der Frauen die Phoneme/Grapheme im Film, was eine ganz konkrete Frage stellt: Was bedeuten diese Texte im Angesicht „der Frau“10? Das Ganz-Konkrete durchquert das Sehr-Abstrakte. Handwerk des Lebens als Handwerk des Alltags, mit allem, was dazu gehört. Der Film zeigt die drei Frauen intim, nicht nur bei den Zudringlichkeiten am Anfang, bei denen der Mann mit dem Rücken zur Kamera die eingangs zitierte Frage stellt. Auch beim Tippen, Lesen, Schminken, Rauchen, Flugblätter verteilen. Sichtbarmachung der Kreuzungspunkte zwischen dem, was als Politisches, und was als Privates gilt. Die rigide Trennung der beiden Bereiche verkörpern die Männer mit ihren Sprachoperationen, deren außerfilmisches Pendant Straschek als

[s]eichtes Gerede von Veränderung und Emanzipation, sublimer Terror des auch mal abwaschen [sic], eitles Dochmannsein, feige und unsensibel, mit der Zunahme jesuitischer Diskutierkunst die zwischenmenschliche Kommunikation brutalisierend, schlecht im Bett (Straschek 1974: 342)

zusammenfasst. Im WESTERN rahmt Applaus die agitatorische Rede eines Genossen bei einem Kongress. Die weitergehende Recherche offenbart, dass diese Versammlung 1968 tagte, die Jahresversammlung des Sozialistischen Deutschen Studentenbewegung, ‚68‘ ist dabei, so richtig Fahrt aufzunehmen. Beim SDS-Treffen kein Thema, das die Männer angehen: die Differenz politisch-privat. Das Fremdwort heißt Sex.11 Bei anderer Gelegenheit außerhalb des Westerns artikuliert eine Kommilitonin von Straschek dieses Problem erneut.12 Später fliegt Gemüse.13 Die Frauen halten dem SDS den Spiegel vor, zu sehen ist ein „Hefeteig“ (Sander 1988: 47). Er, der Bund, scheint keinen Blick zu haben für die geschlechtlich codierten Vergesellschaftungsoperationen, die sich sogar im imaginär am meisten aufgeladenen Ort sozialistischer Mobilisierung abspielen, in der Fabrik. 14 Zurück zum WESTERN. Die Kamera fährt eine Fabrikfassade zweimal ab. Anders als bei HURRA FÜR FRAU E. geht es hier jedoch nicht darum, einen Raum abzustecken, sondern die jeweiligen Schauplätze in Konfrontation miteinander zu entgrenzen, ihre Zusammenhänge als Übergänge sichtbar zu machen.

Hier die Kamerabewegung, dort die Aktionen der Frau, hier eine Fabrik, Mobilität, Industrie, dort die Einraumwohnung mit Kochplatte, Körper in Bewegung, beides wächst und gehört zusammen. Während Frau E. unterschiedliche Stationen durchläuft, verfertigen sich die drei Frauen überhaupt erst in den Räumlichkeiten, die sie definieren. Allerdings zeigt die Zusammenschau der unterschiedlichen Orte, also Heim, Fabrik, Diskussionsrunde, Kantine auch ihre Entgrenzung an; sie gehen ineinander über, weil die drei Körper einen Zusammenhang zuallererst postulieren. Weil sich die Frauen in allen diesen Räumen bewegen, haben Kochen und Tippen, Sex und Politik etwas miteinander zu tun. Der Film zeigt an diesen Frauen, wie das Private auf einmal sehr politisch erscheint.

In der Fabrik sitzen die ‚Fräuleins‘ und hauen in die Tasten. Kein mediales White Noise15, das der Maschine Gehör verschafft, stattdessen die Arbeit der Hände, auf die kommt es an, denn aus denen wird die Schrift empfangen. Wer hat eigentlich Paveses Tagebücher transkribiert?

Was passiert hier? Der Übergang vom Tippen zum Text zum Tracking-Shot. Es geht weiter. Die Frauenforschung16 in der Mitte liefert keinen Anhaltspunkt. Der Auszug, der Weggehen thematisiert, kann selbst als Ergebnis von Fluchttechnik gelesen werden – Pavese begann das Tagebuch in politischer Haft. Dieser Text aber, obgleich in Form eines Stills, läuft weg. Was zunächst als codierbare Handreichung zur Filmanalyse gelesen werden kann, gerät in Bewegung.

Mit dem Abfahren der Fabrikfassade betont WESTERN FÜR DEN SDS zunächst, wie Film selbst theoretisch operiert. Die einzelnen Einstellungen verweisen stets aufeinander, was im Gegensatz von Stillstand/Bewegung ins Bild setzt. Durch den Schnitt weg vom Bild-in-Bewegung hin zum abgefilmten Pavese-Text und wieder zurück kommen wir bei der medialen Form selbst an. Film heißt hier Agitation, also Bewegung, was durch das Zusammentreffen verschiedener medialer Logiken in den Vordergrund rückt.

Erneut stehen dabei jedoch weitere Unterscheidungen auf dem Spiel. Das prekäre Gefüge aus den verschiedenen medialen Operationen entspricht der Grenzlinie zwischen dem vermeintlich Politischen (Fabrik) und dem Privaten (Wohnung). Strascheks Western zeigt, wie diese Grenzen verfertigt werden und verweist auf die Korrespondenzen dieser konkreten filmischen Operationen mit den abstrakten sozialen. Mit anderen Worten: Bild und Stimme hängen filmisch miteinander zusammen, sind als Operationen zwar klar voneinander zu unterscheiden, deshalb aber nicht diskret getrennt. Genauso operieren die Frauen, das Private und das Politische sind nur vermeintlich separate Bereiche, in der Zusammenschau zeigt sich der Zusammenhang. In einem Western gerät gemäß des Genres schlicht jede Grenze ins Treiben.

Bezeichnenderweise ist es dieser Film, der zur berühmt-berüchtigten Relegation 18 Studierender führt. Das hat zunächst augenscheinlich nichts mit ihm selbst zu tun. Straschek ließ einige Szenen in den Klöckner-Werken drehen, wo Flugblätter zur Anerkennung der DDR verteilt wurden. Das führte zum Eklat. Die Leitung der dffb konfiszierte den brisanten Streifen, versicherte jedoch, der Film sei verlustig gegangen. Studierende finden ihn im Rahmen einer Besetzung im Safe des Verwaltungsdirektors Heinz Rathsack. Der Rest ist Geschichte. (vgl. Lang: dffb-archiv.de, Tietke: ebd.) Kalter Krieg trifft auf studentischen Protest trifft auf Arbeiten, die sich um ‚die‘ Frau drehen, und das in einer Filmakademie. Viel Bewegung.

Dislozieren und Reflektieren

Nach diesem längeren Umweg lässt sich das Problem jetzt beim Namen nennen. Sind das Frauenfilme oder Filme über Frauen oder, ja, was eigentlich? Hinter der Kamera stehen jedenfalls zum Großteil Männer. Um sie herum gibt es Frauen, die Filme machen, und beide, Filme und Frauen, verstehen sich als feministisch oder werden derart diskutiert (vgl. Bernstorff: dffb-archiv.de). Nähe führt aber weder automatisch zu Ähnlichkeit noch zu Angleichung.

Strascheks Filme zeigen Frauen in einer Weise, die darauf stoßen soll, wie ihre Umstände strukturiert sind. Demnach ergäbe sich aus dem Sujet, dass seine Filme „irgendwas“ mit Feminismus zu tun haben. Aber was heißt das, hier und jetzt?

Was heißt das in Köln? Warum zeigt ein großes deutsches Museum die Filme eines zumindest bis dato recht unbekannten Österreichers? Es gäbe den „Eindruck drängender Aktualität“ (Dziewor 2018: 27). Der Satz spricht vom Widerstand, gegen den die Dringlichkeit pressiert. Freiwillig rührt sich niemand. Lieber verweilen, und ein Jubiläum begehen, auch dafür drängt die Zeit. 1968 wird fünfzig. Straschek gehört offensichtlich dazu. Daher bietet sich 2018 an. Die Musealisierung führt vor Augen, wie sehr als kritisch rubrizierte Gesten zur Positionsbeschreibung eines Hauses gehören.17 Eine Ausstellung als Performance. Abseits institutionellen Kalküls, aktualisiert sie darüber hinaus die Imperativgesten der beiden Filme: Bewegen, das heißt Positionen verändern! Zu sehen sind Fassungen18, also Rahmungen, und die fügen dem Gerahmten wiederum neue Deutungen hinzu. Das ist halb so wild, solang die Beweglichkeit des Gerahmten nicht festgesetzt wird. Unbeschadet dessen, was sie zeigen, fordert ihr wie nämlich dazu auf, hier und jetzt Plätze freizumachen, damit Zirkulation in Gang kommt. Drängen heißt, in eine Richtung zu streben, die Filme bleiben in Bewegung, jedes Schauen kann als Momentaufnahme dieses Strebens gedacht werden, ein Still, immer schon hier und jetzt. WESTERN und HURRA machen fortlaufend Druck, sicher, weil sich an dem, was Strascheks Filme problematisieren, wenig geändert hat. Vielleicht jedoch auch, weil sie ein „call toward a future live moment when the image will be re-encountered“ sein können, „perhaps as an invitation to response? And if so, is it not live – taking place in time in the scene of its reception? Is it time deferred, finding its liveness in the time-lag, the temporal drag, ‚in your hands‘ at the moment of its encounter“ (Schneider 2011: 141)? HURRA und WESTERN zeigen sich in dieser Perspektive offen für eine Lektüre, die dann nicht nur über Feminismus und Film an der dffb in den späten 1960er-Jahren referiert, sondern nach meiner Position fragt, und zwar hier und jetzt. Sie rufen dazu auf, sowohl abstrakt wie konkret darüber nachzudenken, wie meine Verschränkung mit diesen Frauen und diesen Strukturen in den Filmen und außerhalb davon aussieht.

Noch mal Szenenwechsel. In Miami sprechen sieben. Drei und vier, eins nach dem anderen, erst die Männer, dann die Frauen. Halt mal. Die Männer besorgen die Grundlage, legen damit auch fest, worüber gesprochen wird, die Frauen antworten (vgl. Jardine 1985). Das Sprechen kreuzt einander, je nach Perspektive ist das Phallogozentrismus in Reinform oder aber eine nicht enden wollende Rochade. Schließlich schrieben die Männer ihre Texte als Antwort, eine weitere antizipierend. Was sie sagen, wird skandiert von imaginären Ansprüchen und tatsächlichen Ansprachen. Dabei fehlte dem Panel das Fragezeichen: „Men in Feminism“. So ein Titel beschreibt ein Verhältnis von Standorten, noch bevor gesprochen (oder gelesen) wird, eine örtliche Prä-Position, die den Bereich dessen, was da unter dem Titel versammelt wird, vorab eingrenzt. Weiter geht’s. Der erste, nennen wir ihn Mann A, fing an, zögerte, bis er dann die vermeintliche Dogmatik des feministischen Diskurses ablehnte (vgl. Smith 1985). Wenig Bewegung. Mann C sprach über sexuelle Differenz und einen Mörder von Sexarbeiter*innen. (vgl. Ross 1985). Bei dem dazwischen, Mann B, lag es anders. Männer und Feminismus stelle vermeintlich die Frage nach einer Einbahnstraße: Hier sind die Männer, da drüben ist der Feminismus und wie sieht die Verbindung aus, ausgehend von den Männern. Wie können die sich dazu verhalten? Das Problem sei die „representation of feminism for men“ (Heath 1985: 11). Von dieser Warte aus besehen erschöpft sich die Beziehung in der langweiligsten Funktionaläquivalenz: ja/nein. Feminismus ist gut oder Feminismus ist blöd. Stattdessen, so B, mögen die Männer das nicht als weiteres Thema19 betrachten, sondern sich auf den Weg machen, immer wieder von „hisplacement“ zu „displacement“ (Heath 1984: 11).

Die letzte Rednerin der sieben — ihr Eigenname lautet Peggy Kamuf — bringt einiges durcheinander, ganz wörtlich, aus dem Titel zieht sie Konsequenzen, daher ihr Stottern. Wegen einer Unentscheidbarkeit, wo die Wörter lang gehen sollen, schiebt sie ineinander, aus dem Thema der Session wird „femmeninism“ (Kamuf 1985: 46). Mit diesem „monstrous, stuttering name“ (Kamuf 1985: 48) läuft Film. Femmenininsm ist Buchstabenmontage. Offensichtlich sind die Dinge vertrackt. Zudem hochgradig gestellt, daher dieses Kunstwort. Das dient der Sichtbarmachung, soll uns auf etwas stoßen. Feminismus, Männer, alle Standorte stehen zur Disposition. Femmenininism funktioniert wie ein Medienverbund, der diejenigen Operationen offenlegt, die ihn hervorbringen. Was heißt das? Genaues Hinsehen ist gefragt, um die Einzelteile im Wirrwarr entziffern zu können. Die für diesen Perspektivenwechsel notwendige Aufmerksamkeitsverschiebung leistet die unwahrscheinliche und daher auffällige Komposition. Darin korrespondieren Strascheks Filme und Kamufs Text. Beide zeigen auf, wie Differenzen zu geschlechtlich codierten Entitäten operationalisiert werden. Sie fokussieren auf die Prozesse dieser Verfertigungen mit dem Ziel, sie dynamisch und offen zu halten. Der die das Genderbinarität und der Signatur, welche deren diversen Ableitungen verbürgt, sollen ihre Normativität genommen werden. W wird m dabei nicht einfach äquivalent ersetzen. Was bleibt, lässt sich als Stottern beschreiben, ein Stocken, oder ein Aufschub, der lautlich und schriftlich abgebildet wird, ein Aufschub von Identität des Eigenen, eben: femmeninism.

Auf geht’s, zurück zu Straschek in Köln. Die Ausstellungsarchitektur verbaut den Ruf zur Entortung, die sich am Ende zeigt mit der ex-post Verwirrung über Ein- und Ausgänge. In welcher Reihenfolge ich ins Verhältnis gerate, hängt davon ab, von wo ich komme, und wo sich dieses „wo“ befindet, ist am Ende gar nicht mehr klar, sondern kontingent. Der Ausgang hätte eben auch ein Eingang sein können.

Bei den im Medienverbund auftretenden Filmen Strascheks operieren gleich mehrere Differenzen. Da wären zum einen die oben genannten, also Stimme-Bild, Schrift-Bild, usf. Sie eröffnen einen Reflexionsraum, in dem diese medialen Unterscheidungen auf die Arbeiten zurückgeworfen werden. Hier beobachtet Film sich selbst. Aber es geht weiter.

Die Signaturen weisen aus dem Kader, Straschek führt von Straschek weg.20 Sie markieren zugleich eine genealogische Attribuierung im Sinne eines Woher. Im Fortgang verundeutlichen seine Filme, von welchem Standort her diese Signatur schreibt, da alles in Bewegung gerät, die Fragen21 bleiben offen. Dazu gehört, dass der metonymisch – wieder eine Verschiebung – als Apparatur verstandene Produktionskontext in die Positionsaufstellung dieser filmischen Konfiguration einrückt, denn sie markieren auch ganz konkret den vermeintlich singulären Autor-Urheber. Straschek filmt also nicht nur Frau E. oder die drei Fräuleins, sondern auch seine eigene Beobachterposition, die der erneuten Beobachtung in Relation zur Projektion, immer wieder hier, immer wieder jetzt, preisgegeben wird. Wo ist Günter?

Dieses Drängen der Filme macht Halt in Köln und fordert dazu auf, in Gang zu kommen. Selber zu signieren. Ich laufe mit. Eine „reziprok-dynamische Relation zwischen ästhetischer Präsentation und Rezeption“ (Voss 2013: 107) setzt also einerseits auf so etwas wie einen Leihkörper, der das, was als ästhetische Erfahrung zu Film dazugehört, erst ermöglicht und so konstitutiv zur filmischen Konfiguration dazugehört. Damit das alles funktioniert, muss ich dabei sein. Im Falle von Strascheks Filmen (und femmeninism) jedoch nicht mit dem Ergebnis einer „Illusionsästhetik“ (ebd.: 19), sondern einer direkten Adressierung. „So to say ‚these pieces are addressed‘ can mean, grammatically, both that they are spoken, delivered, or written to another’s address and they are addressed by another, they exist in the condition of being addressed by another“ (Kamuf 2005: 3). Auf den „Anderen“ zu verweisen, drängt in die Richtung des zukünftigen Anrufs einerseits, andererseits jedoch auf den emergenten Leihkörper, auf den Strascheks Filme qua Komposition bauen. Seine Filme ragen über sich selbst hinaus, überschreiten diese bei näherer Betrachtung gar nicht so fixe Grenze. Von Schreiten zu sprechen impliziert jenes Drängen oder Treiben, von dem ich weiter oben sprach. Es korrespondiert mit den Bewegungen von „femmeninism“. Somit werden die Bewegtbilder als in Bewegung begriffen aufgewiesen, entsprechend eines „temporal drag“ (Schneider 2011: 141). Mit der Öffnung des Filmischen hin zu Rezeptionssituationen geht es nicht um Hermeneutik im klassischen Sinne, die eine prinzipielle textuelle und (imaginierbar) endliche Entschlüsselbarkeit vorstellt. Das brächte zudem einige offensichtliche Probleme mit sich, denn als weißer europäischer Mann kann Straschek keine Geschichten aufbieten, welche imstande wären, die Komplexitäten verschiedenster Feminismen auch nur annähernd darzustellen. Seine beiden frühen Filme sind aber gerade deshalb interessant, weil sie zurückführen zu einer Beobachtungsposition, die als beweglich markiert wird und zwar als Ergebnis eines Ausgesetztseins, das sich stets, unendlich, offen für ein immer wieder neues Hier und Jetzt erneut ereignen kann. Das bedeutet ebenso, dass in Strascheks Darstellung auch unzählige weitere Varianten der Reaktion auf die Frauen eingefaltet sind, eben weil es ihm um die Darstellung von Bewegung als solcher zu tun ist. Das beinhaltet notwendigerweise dann auch ganz andere Blickwinkel. Frau E.s Geschichten, die Windmühlen, gegen welche die drei Frauen-Paradigmen A, B und C laufend stoßen, bringen ein nur scheinbar stabiles hors-champs, von wo aus geschaut/signiert wird, gehörig ins Wanken.

Diese Konfiguration erweist sich dann als überaus flexibel, da sie auf eine Sichtbarmachung von abstrakt-komplexer Prozessualität selbst setzt. Zu der gehören Zuschauende (Reflektierende) dazu. Die Bewegung der Filme spiegelt (bzw. reflektiert) die mobilen, instabilen Verfertigungen von Geschlechtlichkeit, die sie darstellen und die eben auch jene Zuschauende betreffen. Mit dieser Ausfaltung geht eine Aufforderung an mich einher: Nicht bequem werden auf dem (Männer)Platz, sondern immer in Bewegung bleiben.

- 1Und dann, bei Bedarf, noch mal weiter: „Wer sich ein vollständiges Bild machen möchte, fahre nach Frankfurt am Main“ (Friedrich 2018: 33). Es geht weiter, unter Umständen weit abschweifend. Digression (vgl. Stanitzek 2014: 9–11) und Dissemination fallen zusammen.

- 2Konzeptionell als Loop, da aber eine Umdrehung knappe fünf Stunden dauert, bleibt das theoretisch. Nach dem ersten Raum verlies auch der, um den es geht, das Filmemachen.

- 3„[E]in Freund des Studio und Gegner jeder Improvisation und Spontaneität, für mich Synonyme von Schlamperei, stehe ich zum künstlich-synthetischen Film des ‚Es ist also tatsächlich etwas aufzubauen, etwas Künstliches, Gestelltes‘ von B[ertolt]B[recht]“ (Straschek 1974: 367, Anmerkungen von mir).

- 4Ein Filmprojekt in Frankfurt am Main, von Straschek und Holger Meins durchgeführt, zwang Schüler*innen, „Probleme konkreter betrachten zu müssen: ‚die Gesellschaft‘, das ‚repressive Elternhaus‘, der ‚Leistungsdruck‘ waren leicht in Diskussionen auf dem Flugblatt zu gebrauchen, wie jedoch ‚abzufilmen’ ohne den abstrakten Gehalt zu verlieren?“ (Straschek 1974: 366).

- 5Beides fiele bei den „68ern“ zusammen, wie man z-B. bei Harun Farocki sehen könne (vgl. Kreimeier 1993).

- 6Seine Aversionen sind symptomatisch für eine Ästhetik-Debatte nach 1968, auf die Straschek in vielen Texten zurückkommt. Er spricht sich, wie weitere Zitate in diesem Text ausweisen, keineswegs gegen eine handwerklich gekonnte und geschulte ästhetische Praxis aus. Ganz im Gegenteil. Für ihn sind Mantren von angeblicher Unmittelbarkeit, Gegnerschaft gegen Künstlichkeit, etc. gleichbedeutend mit zu großer Freude am arroganten Dilettieren. Er wendet sich zugleich jedoch gegen jede Form einer aus seiner Sicht interessensgeleiteten Einhegung des Ästhetischen in Domänen einer ungefährlichen, gefälligen Dekoration.

- 7Frau E.s Ex-Mann kommt aus Schweden, eine weitere Verschiebung.

- 8Da heißt es dann auch: „Maschinelles und automatisches Schreiben widerruft den Phallogozentrismus klassischer Schreibgriffel“ (ebd.: 299).

- 9„Die Schreibmaschine […] verkehrt nur das Geschlecht des Schreibens. Damit aber die materielle Basis von Literatur“ (ebd.: 275).

- 10Die drei, die im WESTERN auftreten, sind Paradigmen: Frl. A., B. und C., unterschiedliche Zustände auf dem Weg zur Emanzipation (vgl. Friedrich 2018: 36).

- 11So eine der drei Stimmen in Helke Sanders Film SUBJEKTITÜDE (BRD 1967), Link.

- 12„Warum sprecht ihr denn hier vom Klassenkampf und zu Hause von Orgasmusschwierigkeiten? Ist das kein Thema für den SDS?“ (Sander 1988: 44).

- 13Sigrid Rüger protestierte mit einem Tomatenwurf Richtung SDS-Vorstand dagegen, dass auf dem Kongress Sanders Rede nicht diskutiert werden sollte (vgl. Hertrampf 2008, bpd.de).

- 14„Die Arroganz [der im ‚Aktionsrat zur Befreiung der Frau‘ organisierten Frauen gegenüber dem SDS, JM] kommt daher, daß wir sehen, welche Bretter ihr vor den Köpfen habt, weil ihr nicht seht, daß sich ohne euer Zutun plötzlich Leute organisieren, an die ihr überhaupt nie gedacht habt, und zwar in einer Zahl, die ihr für den Anbruch der Morgenröte halten würdet, wenn es sich um Arbeiter handeln würde“ (Sander 1988: 43).

- 15Zumindest nicht beim Digitalisat, aber vermutlich bei analoger 16mm-Projektion, was dann wieder zur Bewegungs-Schrift (wörtliche Übersetzung von Kinematographie) führt, also die filmische Form in den Vordergrund rückt.

- 16Rembert Hüser schlägt in einem Text mit diesem Namen eine neue Leitdifferenz für Literatur vor, nämlich grau/grün. Wozu Pavese gehören würde, weiß ich nicht, das würde aber auch zu weit weg führen (vgl. Hüser 1996)

- 17Dziewor spricht davon, dass Konventionen sichtbar werden, etc., womit die Ausstellungen ebenso funktionieren würde wie die Filme, die sie zeigt (vgl. Dziewor 2018: 27).

- 18Straschek über seine Lektüretagebücher aus der Schule: „Ich erkannte die Notwendigkeit verschiedener Fassungen/Ausgaben, überlegte mir bereits Abänderungen eines Werkes in seiner Distribution“ (Straschek 1974: 342).

- 19„‚[F]eminist theory' as topic (exactly, our topos)--where can I stand?“ (Heath 1985: 10).

- 20„So, as I write, ‚fernmeninism‘ gets its spatial contours from three very fine papers, contours which, I hasten to add, do not correspond mimetically with men's bodies nor do they in any simple way represent men's bodies. The same must be said of that particular piece of the text called the signature. By convention, of course, texts and signatures have and will be projected into this relation of representation“ (Kamuf 1985: 46).

- 21Auch eine Frage, die Kamuf stellt, bleibt, notwendigerweise offen: „Has feminism learned to absorb its ‚own‘ difference, the unreliability of its signature, so that it can sign for everything else?“ (Kamuf 1985: 50), sprich kann „feminism“ sowohl das Sehr-Konkrete als auch das Sehr-Abstrakte bezeichnen? Auch Strascheks Filmen geht es um die Darstellung dieses Aushandlungsverhältnisses.

Bernstorff, Madeleine (o.D.) Feminismen an der dffb, 1966-85, dffb-archiv.de, siehe: https://dffb-archiv.de/editorial/feminismen-dffb-1966-85 (letzter Zugriff: 01.04.2019).

Dziewor, Yilmaz (2018) Vorwort, in: Friedrich, Julia (Hg.) Günter Peter Straschek. Emigration –Film – Politik. Emigration – Film – Politics. (HIER UND JETZT im Museum Ludwig, 4, 3. März – 1. Juli 2018). Köln: Walther König, S. 26–28.

Friedrich, Julia (2018) Einleitung in: Friedrich, Julia (Hg.) Günter Peter Straschek. Emigration – Film – Politik. Emigration – Film – Politics. (HIER UND JETZT im Museum Ludwig, 4, 3. März – 1. Juli 2018). Köln: Walther König, S. 32–39.

Heath, Stephen (1985) Men in Feminism. Men and Feminist Theory, in: Critical Exchange, Nummer 18, S. 9–14.

Hertrampf, Susanne (2008) Ein Tomatenwurf und seine Folgen. Eine neue Welle des Frauenprotestes in der BRD, Bundeszentrale für politische Bildung, siehe: http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35287/neue-welle-im-westen?p=all (letzter Zugriff: 01.04.2019).

Hüser, Rembert (1996) Frauenforschung, in: Fohrmann, Jürgen/Müller, Harro (Hg.) Systemtheorie der Literatur. München: Fink, S. 238–275.

Jardine, Alice (1985) Men in Feminism. Odor Di Uomo or Compagnons de Routes?, in: Critical Exchange, Nummer 18, S. 24–30.

Kamuf, Peggy (1985) femmenininism, in: Critical Exchange, Nummer 18, S. 45–52.

Kamuf, Peggy (2005) Book of Addresses. Stanford/CA: Stanford University Press.

Kittler, Friedrich (1986) Grammophon / Film / Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bose.

Kreimeier, Klaus (1993) Eros und Agitprop, in: Die Zeit, Ausgabe 49, 3.12., o.P., siehe: https://www.zeit.de/1993/49/eros-und-agitprop (letzter Zugriff: 01.04.2019).

Lang, Frederik (o.D.) Heinz Rathsack, dffb-archiv.de, siehe: https://dffb-archiv.de/editorial/heinz-rathsack (letzter Zugriff: 01.04.2019).

Ross, Andrew (1985) Demonstrating Sexual Differences, in: Critical Exchange, Nummer 18, S. 15–20.

Sander, Helke (1988 [1968]) Rede des „Aktionsrates zur Befreiung der Frauen“, in: Ann Anders (Hg.) Autonome Frauen. Schlüsseltexte der Neuen Frauenbewegung seit 1968. Frankfurt am Main: Athenäum, S. 39–47.

Schneider, Rebecca (2011) Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactement. London/New York: Routledge.

Smith, Paul (1985) Men and Feminism. Men and Feminist Theory, in: Critical Exchange, Nummer 18, S. 1–8.

Stanitzek, Georg (2014) Zur Lage der Fußnote, in: Merkur, Nummer 776, S. 1–14.

Straschek, Günter Peter (1974) Straschek. 1963–1974. Westberlin, in: Filmkritik, Nr. 212, August 1974, S. 338–391.

Straschek, Günter Peter (1975) Handbuch wider das Kino. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Strauß, Gerhard/Haß, Ulrike/Harras, Gisela (1989) Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch. Berlin: de Gruyter.

Tietke, Fabian (o.D.) Dies- und jenseits der Bilder. Film und Politik an der dffb 1966–1995, dffb-archiv.de, siehe: https://dffb-archiv.de/editorial/dies-jenseits-bilder-film-politik-dffb-1966-1995 (letzter Zugriff: 01.04.2019).

Voss, Christiane (2013) Der Leihkörper. Erkenntnis und Ästhetik der Illusion. München: Fink.