No 19: Mit Film denken und handeln

No 19: Mit Film denken und handeln

Digitalen Bild- und Tonkulturen wird zunehmend eine Schlüsselfunktion bei der Ausformulierung politischer Teilhabe und kultureller Globalisierung zugeschrieben – aber auch bei der Produktion eines kulturellen Gedächtnisses. Die Strategien dieser kulturellen Praktiken sind häufig geprägt durch Verfahren des Zitierens und Aneignens. Mit Fokus auf Film und Kino, aber auch mit Blick auf digitale Kulturen, eröffnet sich ein heterogenes Feld aus ästhetischen, sozialen, medialen, ökonomischen und politischen Operationen, die Alltagskultur, Kunst und Kommerz durchdringen. Darin erhalten Filmbilder und Filmsounds neue oder veränderte kommunikative Funktionen. Filmgeschichte wird verwertet und angeschlossen an unterschiedlichste Gesellschaftsbereiche – aber auch reflektiert und fortgeschrieben – oder anders formuliert: es wird gegen, aber auch »Mit Film gedacht und gehandelt«. Diese und ähnliche Strategien wurden als Verfahren der Re-Mediation charakterisiert. Als eine auf Reflexivität ausgerichtete Praxis, kann dieses »Mit-Film-Denken-und-Handeln« inzwischen als etablierte intellektuelle Auseinandersetzung mit audiovisuellen Produktionen der Medienkultur betrachtet werden, die Rezeption und Produktion in neuen Formen der medienkulturellen Praxis zusammenführt.

Die No 19 unternimmt eine aktuelle Bestandsaufnahme dieser Verfahren. Sobald Töne, Bilder, Sequenzen oder Ideen aus Filmen entnommen werden, erfahren sie in diesem Zuge verschiedenste Formen der Übertragung und Bearbeitung.

Charlie Bendisch fragt nach den visuell-kulturellen Bezugssystemen, wenn er die ästhetische Strategie des Künstlers Arthur Jafa in dessen Musikvideos für den Musiker Kanye West einer Detailanalyse unterzieht. Arthur Jafa verknüpft u.a. Ausschnitte aus Handyvideos, Satellitenbilder, Sequenzen aus Computerspielen, VHS-Aufnahmen, andere Musikvideos und TV-Sendungen. Wesentliche Sinnebenen entstehen hier in den Kollisionen der Zirkulation. Bilder aller Provenienz sind Jafas Fundus.

Eva-Maria Gillich untersucht in ihrem Aufsatz Das Bild als Archiv, ob man dem Bild als Archiv unter Berücksichtigung des operativen Bildes, das Bild als Datenbank gegenüberstellen kann. Dazu unterzieht Sie Harun Farockis Archiv filmischer Ausdrücke exemplarisch an ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK (F 1895) verschiedenen Lesarten.

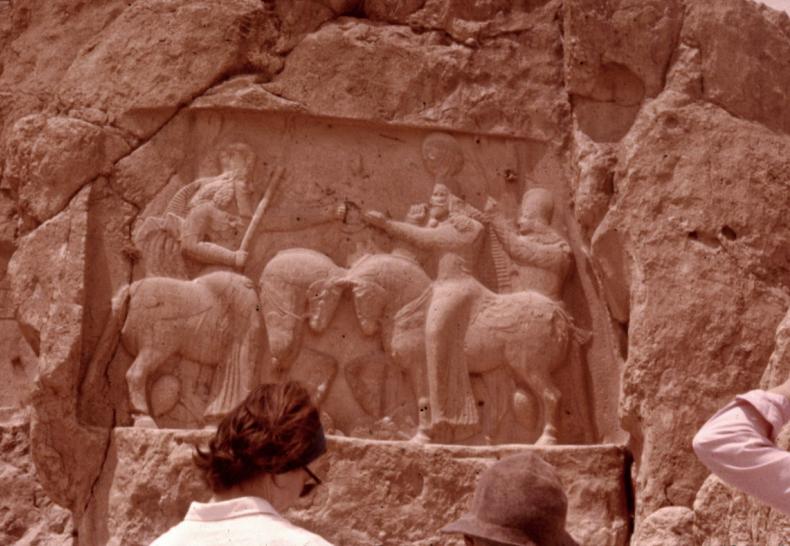

Das bewusste Spiel mit einem kollektiven Film-/Bildgedächtnis erläutert Maja Figge anhand einer gemeinsamen Tourankündigung der Popstars Beyoncé und Jay Z. Die Ankündigung re-mediatisiert das anti- bzw. postkoloniale Kino und wird hier als gegenwärtige digitale Medienpraxis analysiert. Einer anderen Art des Erinnerungsbildes widmet sich Danny Gronmaier. In seinem Beitrag Geister-Bilder als Geist des Sportfilms stellt er unterschiedliche Verfahren der Geister-Bilder im Film vor und erläutert verschiedene Möglichkeiten der filmischen Aneignung von Bildern.

Eine im Zeichen der Corona-Pandemie stehende Aneignung von Film untersucht Insa Härtel. Ausgesuchte Sequenzen des vielzitierten Time-Travel-Films BACK TO THE FUTURE (BTTF Teil I, USA 1985) werden mit Corona-Schutzmaßnahmen zusammengebracht. Diese Synthese aus nostalgischer Filmliebe und zukunftsweisenden Handlungsvorgaben erweist sich als eine, sich Film aneignende, Verarbeitung der aktuellen Zustände.

Michael Peter Karpf zeigt in seiner Filmanalyse von László Nemes’ SAUL FIA/SON OF SAUL (HUN 2015), dass die Voraussetzungen und Grenzen der Darstellung der Shoa im Zentrum dieses Films stehen. Der Beitrag konzentriert sich auf die Frage, wie mittels der fiktionalen Geschichte eines KZ-Insassen die Vermittlung der historischen Ereignisse innerhalb des Films problematisiert und reflektiert werden können.

Unter den Schlagworten des Reenactment und der Appropriation erläutert Jan. H. Müller den Zusammenhang aktueller Protestfilme aus dem Umkreis der französischen »Gelbwesten-Bewegung«, die sich ab März 2016 in ganz Frankreich formierte, und den historischen Vorläufern der Studentenproteste um 1968. Denn trotz der inhaltlichen Bedeutungsverschiebung ähneln sich die sogenannten CINE-TRACTS in ihrer medienaktivistischen Vorstellung eines Handelns mit Film bzw. mit Video.

Charlotte Praetorius verknüpft einen Filmkorpus, dokumentarischer bzw. essayistischer Filme – die das Auffinden und Sammeln von Foto- oder Filmmaterial zum Gegenstand haben – mit dem Begriff des Archivs und dessen Bedeutung und Reformulierung in kulturwissenschaftlichen Diskursen der letzten Jahre. Inwiefern tritt der Film selbst als Archiv analoger Medien auf und welche ästhetischen und narrativen Strategien werden hierfür verwendet? Die Argumentation zielt auf eine filmische Archäologie mit Bezug auf Foucaults Theorie und Praxis der Archäologie, die – im Anschluss an Sabine Nessels Arbeiten – als poetologische Praxis eines selbstreflexiven Suchens und Findens begriffen wird.

Tobias Dietrich untersucht den autobiografischen Desktopfilm einer Filmwissenschaftlerin, der sich auf einen Dokumentarfilm bezieht, dessen Material wiederum auf YouTube hochgeladene Videos sind. Der gemeinsame Fluchtpunkt der Videos, des Dokumentarfilms und des Videoessays ist eine mutmaßlich fiktive und von den Betroffenen wahrscheinlich eingebildete Krankheit. Über die formalen Beziehungen dieser medialen Verschachtelung hinaus geht es diesem Beitrag vor allem um die rezeptiven und semantischen Dynamiken, die zwischen den Ebenen zirkulieren und die immersiven und affektiven Effekte, die sie jeweils hervorbringen. Die kognitiven Gehalte, die sich in der Interaktion der medialen Ebenen artikulieren, schließen sich zu so etwas wie einem ‚filmischen Denken‘ zusammen.

Zu guter Letzt möchten wir allen an dieser Ausgabe Beteiligten danken, vor allem den Autor*innen für ihre inspirierenden Beiträge, den Gutachter*innen, die zum Gelingen beigetragen haben, sowie Berit Müller (Lektorat) und Julian Elbers (Webseite) für ihre Unterstützung.

Alexander Press und Winfried Pauleit