Das phantasmagorische Dispositiv

Das phantasmagorische Dispositiv

Eine Anordnung von Körpern und Bildern in Echtzeit und realem Raum

Wiederbelebung neu bewertet

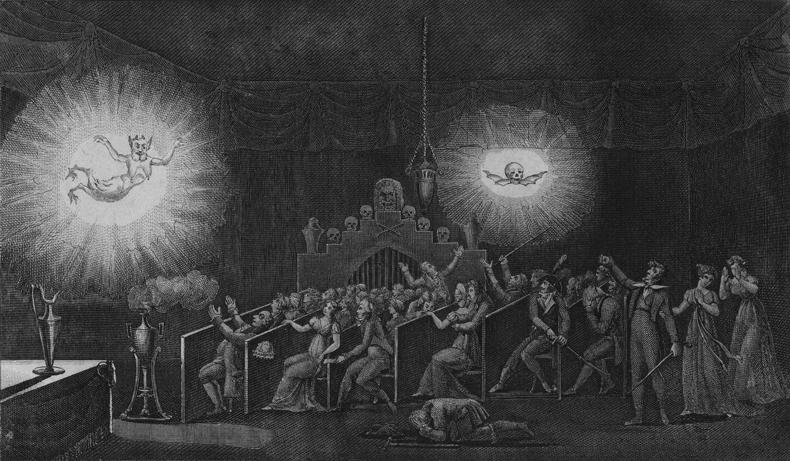

„In der genannten Vorführung nahmen die Besucher in einer dunklen Kammer ihre Sitzplätze ein. Hier erschien vor dem Auge des Betrachters mal eine leuchtende Gestalt, ein Skelett beispielsweise, mal der Kopf einer bedeutenden Persönlichkeit. Die Erscheinung wurde schwächer und schwächer, zog sich in eine scheinbar weite Ferne zurück. Dann wieder schwebte sie heran und wurde entsprechend größer, und nachdem sie ein zweites Mal zurückgewichen war, schien sie in einer leuchtenden Wolke dahinzuschwinden, aus der nach und nach eine weitere Figur erstand, die sich näherte und entfernte wie die vorherige“ (Ferguson et al. 1806: 264–265).

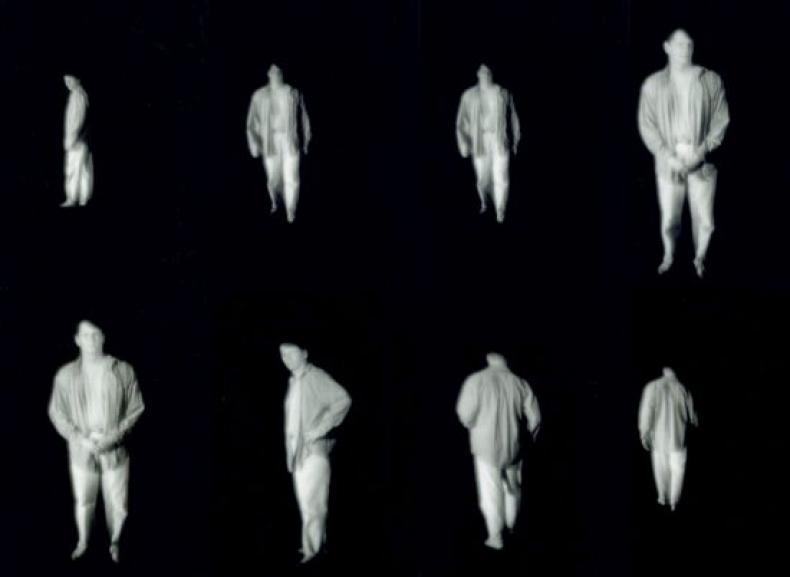

„Die Vorführung findet in einer Art Höhle – oder unterirdischen Halle – statt und ist sehr dunkel. […] Aus einer nicht sichtbaren Quelle werden Schwarz-Weiß-Bilder von zwölf verschiedenen Personen auf die Wände projiziert […]. Nähert man sich dem Bild – sagen wir dem einer entfernt sitzenden Person – und bleibt vor dieser Person stehen, reagiert diese auf die Anwesenheit des Betrachters, indem sie aufsteht und direkt auf den Betrachter zugeht, um dort längere Zeit einfach ‚lebensgroß‘ stehen zu bleiben und den Betrachter zu betrachten. Geht man oder bleibt zu lange an einer Stelle stehen, dreht die Person sich um, kehrt an den ursprünglichen Ort zurück und setzt sich wieder“ (Quasha/Stein 2009: 189).

Zwei Werke, zwischen denen 200 Jahre liegen. Das erste hatte seine offizielle Premiere im Paris der 1790er Jahre – einen Vorläufer hatte es bereits in Leipzig gegeben – und zog von dort in europäische Metropolen wie London. Teils aufgeklärte Unterhaltung, teils Geisterhaus, verweigerte sich die Phantasmagorie einer Klassifizierung als Laterna magica, als bloßes Zauberlaternentheater.1

„Es ist kein leichtes Spektakel, sondern für den Denker gemacht, für den Philosophen“ (Robertson 1831–33: 278).

Was auf einer Ebene lediglich wie eine weitere Zurschaustellung oder Gaukelei in der Kunstwelt erscheinen mag, besitzt doch eine sehr viel tiefere Resonanz, die bis in die sorgfältigen Entscheidungen darüber hineinreicht, wie im Rahmen der Phänomenologie des Schauens ein guter Schlusseffekt erzielt werden kann (vgl. Morgan 2000: 7).

Das zweite Werk, Tall Ships (1992), eine Installation des Videokünstlers Gary Hill, wurde erstmals auf der documenta IX in Kassel gezeigt, wenig später dann auf der Whitney Biennial in New York (1993) und anderen internationalen Veranstaltungen. Wie bei der Phantasmagorie war die Dunkelheit während der Vorführung von „düsterer Grabesstimmung“ durchdrungen (vgl. Robertson 1831–33: 278).2

„Hierzu zeichnet man ein Porträt der Verstorbenen mit terpentinlöslichen Farben auf Glas und – dies ist der Hauptpunkt – deckt den gesamten Hintergrund der gezeichneten Figur mit dicker schwarzer Ölfarbe ab. […] Die optische Täuschung ist nicht wahrnehmbar. Da die Umrisse der Figur mit dicker schwarzer Ölfarbe abgedeckt sind, ist im Nebel kein Licht sichtbar bis auf jenes, das das leuchtende Bild ausstrahlt“ (Eckartshausen 1788: 129–131).

In Wirklichkeit ist das Videobild ein rahmenloses Kontinuum: Die Bilder in Tall Ships werden befreit, entlassen in die Stofflichkeit von realer Zeit und realem Raum (vgl. Cooke 1992: 18).

„Er [der Künstler] verwendet spezielle Linsen, die er an aufgehängten Videobildschirmen befestigt, um den Bildrahmen verschwimmen zu lassen. Dieses technische Mittel ermöglicht es, dass der Betrachter nicht das Bild sieht, sondern sich bewegende Menschen. Tatsächlich vergisst man, dass das Bild ein Bild ist“ (Duguet, zit. n.: Balkema/Slager 2002: 176).

„Hills Arbeit zeugt von einem größeren Erfindungsreichtum, insbesondere im Hinblick auf das von ihm geschaffene Beziehungsgeflecht zwischen Bild und Zuschauer. […] Kein Bildschirm oder Rahmen umgibt sie [die Figuren], sie werden von oben auf die Wand projiziert – nur dieses beleuchtete Bild auf einer ansonsten dunklen Wand. [… Es] fällt schwer, diese Figuren als bloße Bilder zu behandeln“ (Lubbock 1993: 21).

„[Die Bilder] schreiten ein ähnliches Territorium ab wie wir. […] Wie im Pygmalion-Mythos wird die Vorstellung erzeugt, dass Phantasie-Bilder ein Eigenleben führen“ (Morgan 1993: 22–23).

Die geisterhaften Figuren werden nicht auf Leinwand gebannt und gerahmt, auf Sockel gehoben, in Fernsehgeräte eingeschlossen oder in unüberwindbarer Entfernung inszeniert. Wie Geisterphantasmagorien versammeln sich die Bilder stattdessen in dem dunklen Raum, den sie mit den Zuschauern teilen.

Die meisten Kritiker verstanden die Technik nicht, die Hills Installation zugrunde liegt.3 Noch weniger erkannten sie die Vorform aus dem 18. Jahrhundert. Und selbst die knappen Verbindungen, die zwischen Tall Ships und der Phantasmagorie hergestellt wurden, sind einerseits zu verallgemeinernd (die Phantasmagorie wird als Stellvertreter für das Trugbild, die Illusion insgesamt, dargestellt) und andererseits zugleich zu spezifisch (lediglich festgemacht an dieser auffallend analogen Installation) (vgl. Hanhardt [1994] 2000: 115–116; Elwes 2015: 79).4 Die technischen und historischen Leerstellen sind Zeichen eines umfassenderen Defizits: Weder die Kunstgeschichte noch die Filmwissenschaft erkennt die Phantasmagorie als eine grundlegende Bild-Zuschauer-Konstellation an, die tiefe medienarchäologische Wurzeln sowie unzählige zeitgenössische Manifestationen aufweist. In der Wissenschaft konzentrierte man sich auf einzelne Medien, Techniken, Genres, Künstler, Bewegungen, Stile oder Themen und ließ dabei weitgehend die entscheidenden Funktionen außer Acht, die eine koordinierte Anordnung – oder: Disposition – dieser einzelnen Elemente hinsichtlich bestimmter Arten der Zuschauererfahrung hat. Die Phantasmagorie ist ein solches Dispositiv.

Zwei Vorführungen. 200 Jahre. Eine Resonanz. Ein technischer Aufbau. Mit einem Wort: ein Dispositiv.5 Die Phantasmagorie, oder genauer: das phantasmagorische Dispositiv, die Anordnung von Zuschauern und (scheinbar) von stofflichem Halt befreiten Bildern in demselben Raum- und Zeitgefüge, ist ein wesentlicher Aspekt von Hills Werk wie auch von zahllosen Film-, Video- und Klanginstallationen und Performances der Avantgarde. Robert Whitmans Shower (1964), Peter Campus’ Interface (1972), Anthony McCalls Line Describing a Cone (1973), Bill Violas The Sleep of Reason (1988), Gary Hills Tall Ships (1992) und Tony Ourslers The Influence Machine (2000) sind nur einige der bedeutenden und weniger bedeutenden Werke, die optimalerweise nicht als Gemälde, Skulpturen oder Kinofilme verstanden werden, sondern als Phantasmagorien. Nicht weniger bedeutsam: Wir erleben gerade, wie sich phantasmagorische Technologien und Techniken explosionsartig ausbreiten: eindrückliche „virtuelle Realitäten“ (die offenbar nun in Kleingeräten wie der Oculus-Rift-Brille die Grenze der Realisierbarkeit überschritten haben); verschiedene „Augmented Realities” (in denen unser Blick auf die reale Welt mit Bildern überlagert wird); und vor allem die gesammelten Attraktionen und Geräte, die fälschlicherweise als „Holografie“ ausgewiesen werden.6 Kunstwelt, Kinowelt und Medienwelt sind von der Phantasmagorie dicht durchdrungen. Da die Phantasmagorie jedoch nicht allein einem Medium oder einer Technologie, einem Genre oder Sujet, einer Bewegung oder Epoche zugewiesen werden kann, hat man versäumt, ihre Bedeutung zu erkennen.

Als besondere Attraktion starb die Phantasmagorie im 19. Jahrhundert aus. Als allgemeine Beschreibung dagegen – „eine Serie imaginärer (und üblicherweise fantastischer) Formen“ oder „eine veränderliche und wechselnde Szene, die aus vielen Elementen besteht, insbesondere aber einem Element der Überraschung oder des Außergewöhnlichen“ (Oxford English Dictionary 1989: 658) – durchzieht die Phantasmagorie die Welt.7 Was uns hier beschäftigt, ist allerdings nicht irgendeine überholte Effekthascherei durch Täuschung, Phantasiebilder oder Grusel. Die Phantasmagorie ist nicht nur ein Thema oder Effekt, schon gar nicht ist sie pure Belustigung aus vergangenen Jahrhunderten. Die Phantasmagorie ist zuallererst ein Vorgang: die tatsächliche (oder scheinbare) Zusammenführung von Menschen und Bildern durch verschiedene Techniken, die Kunst und Kino, Theater und Schauspiel seit Jahrhunderten zu Eigen sind. Dennoch fehlt uns die wissenschaftliche Terminologie zur Beschreibung der Kopräsenz von Bildern: keine Visionen aus der Distanz, wie sie das Kino bietet, oder begrenzte Bilder, wie sie in Rahmen oder im Fernsehen eingefasst zu sehen sind, sondern Bilder, die ihre materiellen Träger zu verlassen und unsere Welt zu betreten scheinen. Ziel dieses Artikels ist es, die Phantasmagorie als exakten Begriff zur Beschreibung einer Versammlung von Körpern und Bildern in einem gemeinsamen Raum und einer gemeinsamen Zeit festzulegen. Die beiden ersten Abschnitte sollen die Phantasmagorie im Verhältnis zu Kunst und Film und der jeweiligen kritischen Literatur und Theorie verorten. Im dritten Abschnitt wird die Phantasmagorie zwei verwandten Dispositiven an die Seite gestellt: dem Filmischen (Bilder, die in einer Entfernung ablaufen) und dem Häuslichen (in Objekten eingefasste Bilder). Die Bedeutung von Dispositiven wird im Artikel immer wieder herausgestellt – nicht nur hinsichtlich ihrer feinen Variationen, sondern auch und insbesondere bezüglich ihrer klaren, weiterhin bestehenden Unterschiede. Dispositive allein mögen unser Verhältnis zu Bildern nicht bestimmen, aber die jeweilige darin enthaltene Konstellation von Zeit und Raum, Körpern und Blick prägt jedes Kunstwerk und jede Begegnung mit einem Medium.

Installationen in der bildenden Kunst: Jenseits von Illusion und Anti-Illusion

Im Winter 1798/99 installierte Étienne-Gaspard Robertson seine Phantasmagorie in einem Kapuzinerkloster, das seit der Französischen Revolution leer stand. Nicht zum ersten Mal wurden dabei an geheiligten Orten Bilder zum Leben erweckt: Giovanni Careri zufolge waren Kapellen aus der Zeit des Barocks schon in den Jahrhunderten zuvor „bewohnt von Körpern aus Farbe, Marmor, Stuck und Fleisch“ (Careri 1995: 1). Unter den Händen des Gian Lorenzo Bernini stellte sich eine eindeutig phantasmagorische Wirkung ein. So legt es kein Geringerer als Rudolf Wittkower wiederholt dar, beispielsweise in seiner wegweisenden Monografie, aus der nachfolgend ausführlich zitiert werden soll. In der Cornaro-Kapelle, in der sich u.a. die Skulptur Verzückung der heiligen Theresa (1647–52) befindet, ist das phantasmagorische Verwirrspiel um Realität und Illusion zur Instanz geworden. Nur wenigen Werken vorher oder nachher ist dies gelungen.

„Bernini hat eine Szene geschaffen, die real und unwirklich zugleich ist. […] Die Vision spielt sich in einem Fantasiereich auf einer großen Wolke ab, die auf magische Weise mitten in der Luft hängt. […] die Gruppe ist in warmes, geheimnisvolles Licht getaucht, das von oben durch ein hinter dem Giebel verstecktes Fenster aus gelbem Glas fällt und auf der hochglänzenden Marmoroberfläche der zwei Figuren spielt. [An den Seiten sind Mitglieder der Familie Cornaro in ‚Trompe l’oeil‘-Logen dargestellt, sodass] sich die Scheinarchitektur und die Architektur der realen Kapelle gegenseitig zu durchdringen scheinen. So entsteht die Illusion, dass der Raum, in dem wir uns bewegen, um den Raum, in dem die Familie Cornaro sitzt, verlängert wird. […] Wie die Familie Cornaro hat der Kirchgänger an dem überirdischen Geheimnis auf dem Altar teil, und wenn er sich ganz der raffinierten und kunstvoll ausgearbeiteten Führung des Künstlers überlässt, überschreitet er die engen Grenzen seiner eigenen Existenz und lässt sich von der Kausalität einer verzauberten Welt verzücken“ (Wittkower 1990: 158).

Farbiger und weißer Marmor, gelbes Glas und warmes Licht, Wandmalerei und Stuck, vergoldetes Holz und Goldbronze – das Werk auf eine „Skulptur“ zu reduzieren, hieße, den Kern zu verfehlen. Hinzu kommen die geheimnisvolle Beleuchtung aus verborgenen Quellen, Scheinarchitekturen, Hyperrealismus: die Bausteine der Phantasmagorie. In der Altieri-, Fonseca- und Cornaro-Kapelle, zu diesem Schluss kommt Wittkower, „schuf Bernini eine überwirkliche Welt, in der die Übergänge zwischen realem und imaginären Raum, Vergangenheit und Gegenwart, wahrnehmungsbezogener phänomenaler und tatsächlicher Existenz, Leben und Tod verwischt scheinen“ (ebd.: 159). Prägnanter lässt sich die Phantasmagorie kaum fassen.

Bei aller Wirkmacht Berninis ist die Marginalisierung der Phantasmagorie in den Diskursen der Avantgarde kein unglücklicher Zufall. Die Kunst der Avantgarde und die Filmkritik waren in den vergangenen 50 Jahren vom Denken in Gegensätzen geprägt – das Erbe einer besonders wirksamen Theorievermischung der 1970er Jahre. Irgendeine Verknüpfung von Minimalismus und seiner Betonung der Phänomenologie, von Postminimalismus und seiner Erforschung der Kritik an Prozessen und Institutionen und von Filmsemiotik, die ein filmisches Subjekt konstruierte, unterteilte die Welt in gute und schlechte Objekte: Materialität und Immaterialität, Verkörperung und Körperlosigkeit, aktive Teilnahme und passives Zuschauen, realer Raum und räumliche Illusion oder allgemeiner: Wirklichkeit und Illusion, Entmystifizierung und Mystifizierung, die Kunst der Avantgarde und der Hollywood-Film (s. Mondloch 2010; Rodowick 1994). Obgleich die vorherrschenden Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre die strikte Trennung zwischen den Medien aufgaben, Projektionen und bewegte Bilder aufnahmen und die physische Präsenz der Zuschauer in den Vordergrund rückten, geschah dies überwiegend als Gegenbewegung zu Illusionskunst jeglicher Art.8 In solchen Diskursen und Vorgehensweisen ist die Illusion ein Schimpfwort; die Phantasmagorie ist ganz und gar ausgeschlossen.

Kritiker setzten die Verschmelzung von Sinnestäuschung und ideologischer Mystifizierung fort, indem sie an dem abwertend verwendeten Sammelbegriff der „Phantasmagorie“ festhielten. Für marxistisch inspirierte Kulturkritiker wie Theodor Adorno war und ist die Phantasmagorie mit der Verdeckung der Produktion unter dem Kapitalismus verbunden. Am Beispiel des Werks Richard Wagners erklärt er den „Begriff der Illusion zur absoluten Wirklichkeit des Unwirklichen“ (Adorno [1937/38] 1991: 90).9 In einem solchen intellektuellen Klima ließ sich die Kunstform der Installation, insbesondere der Film- und Videoinstallation, lediglich unter dem Banner der „Anti-Illusion“ anpreisen.10 Dennoch zeigt die Medienarchäologie von Wissenschaftlern wie John Tresch (2011) und Tom Gunning (2004) ganz eindeutig, dass die Phantasmagorie nicht auf einen abwertenden Sammelbegriff für billiges Illusionstheater reduziert werden kann.11 Obwohl sie die Phantasmagorie unterschiedlich definieren, legten Tresch, Gunning und andere Wissenschaftler die nötigen Grundlagen für eine erneute Beschäftigung mit dem Begriff der Phantasmagorie, ohne ihn negativ zu besetzen. Möglicherweise haben sich Kritiker und Historiker tatsächlich von der abschätzigen Bezeichnung blenden lassen und die wichtige Eigenschaft, die einen großen Teil der modernen Kunst und Medien so entscheidend prägt, nicht gesehen; eine Eigenschaft, die wir benennen können, ohne zu urteilen, dafür mit neuer medienarchäologischer Schlagkraft: „Phantasmagorie“ – die Versammlung oder Zusammenführung von Menschen und Bildern.

Der Glaube an das Kino: Unzureichend und überhöht zugleich

Die negativen Assoziationen, die der Begriff Phantasmagorie heraufbeschwor, behinderten die kritische Bewertung durch Experten für die Kunst und den Film der Avantgarde. Dieses Versäumnis wurde noch verstärkt durch die im Kino und in der Medienwissenschaft geführten existentiellen Debatten über die Besonderheit oder Einzigartigkeit des Films.12 Denn die Phantasmagorie – ob von Bernini, Robertson oder Hill – ruft stets eine umfangreiche Kinogeschichte wach und wirkt allen Bemühungen entgegen, die Spezifik des Mediums Film einzugrenzen.

Die Auseinandersetzung bleibt oft beim Status des filmischen Dispositivs stehen. Während die Kinos einst der Kern der sogenannten Apparatus-Theorie waren, werden Kinos heute entweder voller Überzeugung verschmäht oder fanatisch bewahrt (s. insb. Baudry [1975] 1986). Im Jahr 2009 theoretisierte der Philosoph Giorgio Agamben über das Mobiltelefon als ein Dispositiv, eine technopolitische Apparatur, die dabei sei, das menschliche Subjekt neu zu konfigurieren (s. Agamben 2009). Agambens forsche Analyse ging einerseits zu schnell vor, indem sie einer einzigen Apparatur größere Wirkung auf das Subjekt zuschrieb, und zugleich zu langsam, indem sie die bereits stattfindenden radikalen Transformationen bei Mobilgeräten nicht identifizierte. Der New Yorker Filmkritiker David Denby berichtete gleichzeitig an vorderster Front von der Medienindustrie, die im iPod mit Videounterstützung „eine neue Plattform für Filme“ erkannte, einen neuen Nutzen, der alte Paradigmen aufheben wird (vgl. Denby 2007: 54). Da es inzwischen Milliarden Nutzer von Smartphones und Tablets gibt und die plattformunabhängige Videotechnologie ebenso eine Vormachtstellung hat wie einst das Kino in seiner Glanzzeit, hat der „neue Nutzen“ den Status eines Dispositivs angenommen. Das unerhört Neue in Denbys Bericht ist vor allem die Tatsache, dass nicht Medientechnologien, sondern Mediensubjekte bewertet wurden: eine neue Generation von Kinozuschauern oder genauer gesagt: Medienkonsumenten. „Laut Fachleuten im Bereich Home Entertainment, mit denen ich in Hollywood sprach“, so Denby, „sind viele Kinder und Jugendliche ‚plattformunabhängig‘, d. h. sie sehen sich Filme auf jedem beliebigen Bildschirm an, ob groß oder klein“ (ebd.).

Bleiben wir kurz bei dem Begriff „plattformunabhängig“, den Denby, um auf eine Zuschauergeneration abzuzielen, nämlich Kinder und Jugendliche, aus der EDV entlehnt hat. Gemäß dem Oxford English Dictionary ist eine Plattform eine standardisierte Systemarchitektur, eine (Art) Maschine bzw. ein Betriebssystem als Basis für Softwareanwendungen (vgl. Oxford English Dictionary 2005: 1348). Adobe Acrobat und Firefox, um nur zwei der unzähligen Beispiele zu nennen, sind insofern plattformunabhängig, als sie auf jeder Computerplattform ausgeführt werden können, sei es Microsoft Windows, Apple OS, Linux, welche auch immer. Der Begriff ist von Computerplattformen auf sehr viel umfassendere Medienplattformen und ihre Konsumenten übergegangen: Kino, Fernsehen, PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones haben als Plattformen für den Konsum von Ton und Bild durch plattformunabhängige Nutzer alle die gleiche Gültigkeit. In der Industrie verstand man Zuschauer, also Menschen, im Sinne von Geräten und ihrer Software. Heute ist es schon schwierig, eine Werbekampagne, geschweige denn einen Film zu finden, die oder der nicht plattformübergreifend ist beziehungsweise dessen „Inhalt“ nicht „plattformunabhängig“ ist.13 Plattformunabhängigkeit – die Fähigkeit, Medieninhalte übergreifend auf verschiedenen Plattformen auszuführen und zu konsumieren – wurde zum Credo von Softwareentwicklern, Werbetreibenden, Politikern, Veranstaltern sowie führenden Kräften in Wirtschaft und Medien.

Die Gegenbewegung zur Plattformunabhängigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Firmen werden wieder verstärkt dazu ermuntert, sich auf ihre Kernplattform zu konzentrieren, und, was an dieser Stelle noch wichtiger ist, Film- und Kunstwissenschaftler betonen mit Nachdruck wieder essentialistische Spezifiken und Stofflichkeiten – bewusst blind gegenüber dem epochalen Wandel, der sich um uns herum vollzieht. Die Filmwissenschaft oder die Kunstgeschichte, so ist oft zu hören, müssten vor dem Verlust der Medien- und Bildwissenschaft bewahrt werden. Das Zelluloid, so predigen andere, müsse nicht nur erhalten, sondern gegenüber dem Video- und Digitalbetrug hochgehalten werden. Ein dritter Anspruch richtet sich auf den Ort des Geschehens, den Raum oder, weiter gefasst und doch genauer: das filmische Dispositiv. Einer derjenigen, die sich besonders leidenschaftlich für die Vorrangstellung des Kino-Dispositivs einsetzen, ist der Filmtheoretiker Raymond Bellour:

„Mein Ausgangspunkt ist eine simple Hypothese, aber eine, der unendliche Abzweigungen innewohnen: Die gelebte, mehr oder weniger kollektive Erfahrung einer Filmprojektion im Kino, im Dunkeln, gemäß einem unveränderbaren, genauen Vorführungsverfahren bleibt die Voraussetzung für eine besondere, erinnerte Erfahrung, von der jede andere Zuschauersituation mehr oder weniger abweicht. Dem liegt ein gewisser Glaubensgrundsatz zugrunde, den der Zuschauer quasi verkörpert, während eine Liturgie abläuft, die mit Film, mit Kino und mit Film in der Kinosituation verbunden ist“ (Bellour 2012c: 9).14

Bellour hält der Plattformunabhängigkeit einen Artikel über den Glauben an das Kino, eine Liturgie des Films, eine Hypothese mit unzähligen Abzweigungen entgegen, die allerdings alle derselben Orthodoxie folgen. Woran diese Orthodoxie scheitert, ist nicht ihr Bestehen auf der Spezifik des Kino-Dispositivs, sondern die Verkündigung seines zeitlosen Primats, des Zustands, von dem, mit Bellours Worten, jede andere Zuschauersituation mehr oder weniger abweicht. Während die Verfechter der Plattformunabhängigkeit jegliches Dispositiv vorsätzlich ignorieren und das Kino – und andere Medien – auf bloßen „Inhalt“ reduzieren, ignorieren die Plattformgebundenen vorsätzlich die historische Kontingenz des Kinos und verleihen dem klassischen Filmtheater ein medienspezifisches eigenes Wesen.

Demgegenüber stellte Jonathan Crary in jüngerer Zeit heraus, dass das Kino, als Dispositiv, erst ab den späten 1920er bis Ende der 1960er Jahre relativ starr war, das Fernsehen in den USA erst ab den 1950er bis in die 1970er Jahre. Er folgert, dass die wahrgenommene Beständigkeit bestimmter Haupteigenschaften „es Kritikern erlaubte, Theorien über Kino, Fernsehen und Video aufgrund der Annahme zu bilden, dass diese Formen oder Systeme bestimmte wesentliche Ordnungsmerkmale hätten. Im Rückblick stellen sich die so häufig als wesentlich definierten Merkmale als vorläufige Elemente größerer Konstellationen dar, die einer variablen und unvorhersehbaren Änderungsgeschwindigkeit unterlagen“ (Crary 2013: 38).

Unser Auftrag als Historiker und Theoretiker ist es, die puren Variablen und unerwarteten Kontinuitäten wieder hervorzuholen und innerhalb dieser größeren Medienkonstellationen in Begriffe zu fassen, eine Aufgabe, die von den Verfechtern der Plattformunabhängigkeit und denen der Plattformgebundenheit gleichermaßen vernachlässigt wurde. Beide Gruppen lassen Geschichte und Politik irrelevant erscheinen, die einen, indem sie die Kino-Situation verallgemeinern, zur Religion erklären, die anderen, indem sie sie auslöschen, zu „Dateninhalt“ erklären. Unser Auftrag ist letztendlich nicht, das Wesen des Kinos zu suchen oder seine Spezifik abzustecken, sondern seine Vielfältigkeit begrifflich zu fassen. In seiner langen Geschichte, die auch in Phasen der Vor- und Nachgeschichte unterteilt wird, hat das Kino immer eine örtliche Vielfalt und eine Vielfalt der Bilder hervorgebracht. Kinos und Film gehörten in der „goldenen Ära“ des Mediums ganz einfach zusammen. Das Kino ist jedoch nicht stärker an Kinosäle und Zelluloid gebunden als die Skulptur an Tempel und Marmor. Kurz, das Kino wird vielfältig sein, oder es wird gar nicht mehr sein.

Kinematisches, häusliches und phantasmagorisches Dispositiv

Im Zentrum der Vielfalt stehen Dispositive, die das bewegte Bild in den letzten Jahrhunderten in unterschiedlichem Maße zum Erfolg geführt haben. Die Typologie ergibt sich aus der medienarchäologischen Beobachtung, dass bestimmte Arten von Bildern an bestimmten Orten besonders gut zur Entfaltung kommen, an anderen dagegen gar nicht. Der Einfachheit halber unterteilen wir die Vielfalt in drei Kategorien: drei mediale Dispositive, die bestimmte Arten von Bildern an bestimmten Orten unterstützen oder behindern. Jedes Dispositiv ist in sich facettenreich und äußerlich durchlässig für andere Dispositive. Ansprüche auf die jeweilige Kohärenz und strikte Abgrenzung sind heuristisch. Werden die Grenzen jedoch verletzt, hat dies Konsequenzen ästhetischer, sozialer, ökonomischer und vielleicht sogar politischer Natur. Die drei Dispositive sind das kinematische, das häusliche und das phantasmagorische.

Das Kinematische versinnbildlicht, was Joachim Paech als Erfahrung von Nähe, hergestellt durch Distanz beschreibt (vgl. Paech 1991: 777).15 Das Kino platziert uns im Film, indem es uns aus dem Kinosaal hinaus verlagert. Als eine Architektur, ein System oder Dispositiv, welche/-s Nähe durch Distanz bewirkt, entstand das Kinematische gänzlich unabhängig vom Film (umgekehrt waren Filme im ersten Jahrzehnt ihrer Entstehung wie auch heute nicht untrennbar mit eigens gebauten Filmtheatern verbunden). Eine radikale räumliche Distanzierung stellte ein wesentliches Merkmal von Attraktionen im 19. Jahrhundert dar. Barkers Panorama, Daguerres Diorama, das Kaiserpanorama, das Kinetoskop, das Kino Edisons oder der Brüder Lumière und insbesondere Wagners Festspielhaus in Bayreuth erzeugten, laut Crary, „das Bild als eine autonome leuchtende Attraktionsfläche; seine Geisterhaftigkeit ist ein Effekt sowohl seiner ungewissen räumlichen Verortung als auch seiner Losgelöstheit von einem darüber hinausgehenden Sichtfeld“ (Crary 2002: 19). Wagners Theater in Bayreuth war unter diesen Attraktionen in zweierlei Hinsicht beispielhaft.

Zum ersten war es universell. Panorama, Diorama, Kaiserpanorama und Kinetoskop waren Eigenkonstruktionen, gebaut für spezifische Bildarten (man beachte die vielen Eigennamen und Patente). Das Kaiserpanorama, ein Medium des späten 19. Jahrhunderts, das es bis zu 25 Personen ermöglichte, eine stereoskopische Bilderserie zu betrachten, konnte keine Panoramagemälde zeigen, die mehrere Quadratmeter groß waren, und das Diorama nicht die 35-mm-Filmstreifen, die durch das Kinetoskop liefen, den frühen Edison’schen Guckkasten. Die Ausstellungskörper erforderten spezielle technische Bilder, und die Bilder erforderten spezielle technische Ausstellungskörper. Wagners Festspielhaus dagegen war ein Theater-Musterbau, in dem sich zahllose Arten von Vorführungen und Bildern unterbringen ließen. Sein wichtigstes Vermächtnis war, dass es von den Kinos angenommen wurde, also als Unterstützung für ein Medium, das 1876 noch nicht realisiert war.

Zum zweiten theoretisierte Wagner das Verschwinden des Zuschauers radikaler als jede andere Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Seine Schrift „Das Kunstwerk der Zukunft“ wurde direkt und indirekt zum Prüfstein für zahlreiche Kinotheorien des 20. Jahrhunderts:

„In der Anordnung des Raumes der Zuschauer giebt das Bedürfniss nach Verständniss des Kunstwerkes optisch und akustisch das nothwendige Gesetz […] So versetzt [der Zuschauer] durch Hören und Schauen sich gänzlich auf die Bühne; der Darsteller ist Künstler nur durch volles Aufgehen in das Publikum. […] Aus dem Zuschauerraume aber verschwindet das Publikum, dieser Repräsentant des öffentlichen Lebens, sich selbst; es lebt und athmet nur noch in dem Kunstwerke, das ihm das Leben selbst, und auf der Scene, die ihm der Weltraum dünkt [sic]“ (Wagner 1850: 188–189).

Als Wagners Schrift um die Jahrhundertwende von William Ashton Ellis ins Englische übersetzt wurde, wollte sich der Übersetzer der ungezügelten Sprache des Meisters nicht angleichen und schrieb, das Publikum “forgets the confines of the auditorium” („vergesse die Grenzen des Zuschauerraums“), statt es aus dem Zuschauerraum „verschwinden“ zu lassen (Ellis [1895] 1972: 185). Retrospektiv betrachtet zeigt der Aufstieg der Kinos jedoch, dass dieses Verschwinden kein zu harter Ausdruck war. Durch Distanz erzeugte Nähe ist das Markenzeichen des Kinos als Dispositiv. Das Eintauchen in den Film bedarf der Verlagerung des Zuschauers aus seiner Umgebung hinaus.

„Man vergegenwärtige sich die konträre Erfahrung: beim Fernsehen, das ebenfalls Filme vorführt, keinerlei Faszination: hier ist das Schwarz gelöscht, die Anonymität verdrängt; der Raum ist familiär, artikuliert (durch die Möbel, die gewohnten Dinge), dressiert“ (Barthes 1976: 291). So fällt Roland Barthes’ Vergleich zwischen Kino und Fernsehen aus – die Medien, die das kinematische Dispositiv beziehungsweise das häusliche Dispositiv bestimmen. Das Häusliche (engl.: domestic) impliziert nicht nur das Heim, sondern auch den Domestiken, den häuslichen Diener. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs – wir werden von Apparaten versorgt, die klingeln und vibrieren, sprechen und zuhören, die Videos aufnehmen, streamen und abspielen – und von ihnen in Beschlag genommen. Sie wissen, wo wir uns aufhalten, erinnern uns daran, was zu tun ist, und reagieren auf unsere Befehle. Sie ermöglichen uns die virtuelle Arbeit und führen sie für uns aus, erforschen fast jede Facette unseres Lebens und übernehmen unzählige andere Aufgaben, die einst vom Hauspersonal ausgeführt wurden.16

Diese Mediengeräte werden heute also mit gutem Recht als „häusliche oder Heimgeräte“ – im Sinne von „domestic“ – bezeichnet. Zurück gehen sie allerdings auf den Salon des 19. Jahrhunderts, der nicht nur Gemälde und Drucke beherbergte, sondern auch das Phenakistiskop, Praxinoskop und andere optische Spielereien. Das Häusliche umfasst auch das bürgerliche Wohnzimmer des 20. Jahrhunderts, in das das Fernsehgerät Einzug hielt, zunächst als ein Möbel, später als heimischer Herd, um den man sich versammelt. Häuslich sind die Einheitshäuser, Appartment-Gebäude und massengefertigten McMansion-Villen, die sämtlich gefüllt sind mit Computern, Tischen, Tablets, Smartphones und sonstigen Geräten für den Konsum von Medieninhalten, wohl nicht zuletzt von Filmen.

Zum Häuslichen gehört auch die immer weiter steigende Zahl von Galerien seit den 1960er Jahren bis heute, in die umgebaute Fernsehgeräte von Nam June Paik, kunstvoll inszenierte Zelluloid-Schleifen von Simon Starling und die filmischen und videografischen Skulpturen vieler anderer eingezogen sind – und schließlich auch Käufer, die die Arbeiten nach Hause tragen. Im häuslichen Dispositiv ist das Kino ein optisches Spielzeug, ein Möbelstück, ein Buch, eine Skulptur, kurz gesagt: ein Objekt. Dementsprechend wird es zwischen anderen Objekten platziert. Entscheidend ist, dass Geräte wie Fernseher nicht dasselbe Gefühl von Ortlosigkeit vermitteln wie das Kino. Anna McCarthy argumentiert wie folgt: „Die Vorstellung, mit dem Fernsehgerät halte schleichend die Ortlosigkeit bei uns Einzug, ist fragwürdig und gefährlich fetischistisch. Spricht man von Ortlosigkeit, vergisst man leicht, dass der Fernsehapparat ein Objekt ist und wie alle Objekte seine unmittelbare Umgebung durch seine materielle Form prägt“ (McCarthy 2001: 96). Darüber hinaus sind Bewegtbilder im häuslichen Dispositiv Objekte, die wie fast alle kapitalistischen Objekte dafür gemacht sind, gekauft und verkauft zu werden. Sie sind Haushaltswaren. Im Häuslichen findet das Kino seinen Ort als Ware. Seine heimischen Formen reichen von Spielzeug über Fernseher bis hin zu anderen elektronischen oder digitalen Geräten. Seine kulturell gehobenen Formen nennen wir Kunstwerke.

Wie das Kinematische und das Häusliche ist das phantasmagorische Dispositiv weder medienspezifisch noch plattformunabhängig. Aber anders als bei Kino und Fernsehen entstand bezüglich der Phantasmagorie nie eine klassische Form oder ein normativer Diskurs. Die Phantasmagorie tritt tatsächlich etwas unentschieden neben dem kinematischen und dem häuslichen Dispositiv hervor.17Sie ist heutigen Betrachtern und Zuschauern weniger vertraut, aber sie ist keinesfalls weniger wichtig. Was also ist das phantasmagorische Dispositiv?

Fangen wir bei dem an, was es war. Geprägt wurde der Begriff Ende des 18. Jahrhunderts. Wie der Name schon sagt, arbeitete die Phantasmagorie mit der Darstellung von Fantasie- oder Geisterbildern. Ob in der Gestalt einer blutrünstigen Nonne, der Medusa, des Teufels oder kürzlich verblichener Persönlichkeiten wie Louis XVI. oder Robespierre waren diese Geister zuallererst vermittelte Bilder. Die Trugbilder wurden auf sichtbaren Nebel oder auf unsichtbare, in dunklen Räumen hängende Flächen projiziert; sie erschienen losgelöst von ihren stofflichen Trägern und besetzten denselben dunklen Raum wie das Publikum. Die ersten Phantasmagorien wurden von hellsichtigen Schaustellern und täuschend echten Geisterbeschwörern wie Johann Schröpfer, Paul Philidor und Étienne-Gaspard Robertson entwickelt. Ihr bedeutendster Sprössling in der Mitte des 19. Jahrhundert war Pepper’s Ghost, eine Attraktion benannt nach dem rationalen Unterhaltungskünstler John Henry Pepper, der langjähriger Dozent und ehrenamtliche Leiter der Royal Polytechnic Institution in London war. Der Geist brachte Pepper ein Vermögen ein, doch hatte er keines der Elemente in der Apparatur, die schließlich nach ihm benannt werden sollte, erfunden.

Die wegweisenden Funktionen des Pepper’s Ghost erfand Henry Dircks, und sie waren abgeleitet von der Phantasmagorie. Pepper’s Ghost oder, wie Dircks sie zu nennen bevorzugte, die „Dircks‘sche Phantasmagorie“, bestand aus einer riesigen, schräg auf der Bühne ausgerichteten Glasscheibe, durch die das Publikum, ohne es zu wissen, auf das Bühnengeschehen schaute und darin zugleich einen Darsteller gespiegelt sah, der sich hinter (oder unter) den Kulissen befand. Pepper‘s Ghost verschmolz kurzzeitig mit dem Film bei Attraktionen wie Oskar Messters Alabastra-Verfahren, das er sich 1910 patentieren ließ; Varianten dieses Verfahrens waren als Kinoplastikon und Tanagra bekannt. Auf dieser Technik basieren nahezu alle neueren Anwendungen, die fälschlicherweise als Holografie tituliert werden: „Augmented Reality“-Brillen (optische Gläser wie HoloLens von Microsoft und Google Glass) sowie Massenspektakel für Live-Publika und mediale Rezeptionen zugleich wie das Coachella-Konzert 2012 – in dem Tupac Shakur 16 Jahre nach seiner Ermordung 1996 zusammen mit Snoop Dogg, Dr. Dre und anderen Stars aus Fleisch und Blut auf die Bühne auftrat – und Michael Jacksons Wiederauferstehung bei den Billboard Music Awards 2014 mit einem neuen Song, präsentiert „live“ auf der Bühne.18

Im Verlauf von 220 Jahren wurden Robespierre und die Revolution gegen Tupac und Hip-Hop getauscht, der Königsmörder gegen den King of Pop, doch die technische/räumliche Konfiguration der Phantasmagorie, also das phantasmagorische Dispositiv, ist von überraschender Dauerhaftigkeit.

In Phantasmagorien werden mediale Bilder nicht radikal vom menschlichen Leib getrennt wie durch das kinematische Dispositiv. Die Bilder sind auch nicht in Objekte eingefasst wie im häuslichen Dispositiv. In den Original-Phantasmagorien des 18. Jahrhunderts und in ihren heutigen Ausprägungen treffen Menschen und Bilder in einem gemeinsamen Raum-Zeit-Gefüge aufeinander. Ob diese Menschen nun besonders leichtgläubig sind oder aber die besten Darsteller, spielt dabei keine große Rolle. Phantasmagorien zeichnen sich durch eine hohe Wirksamkeit aus: Wir müssen nicht an Gespenster glauben, um phantasmagorische Bilder zu erleben. Zugleich sind Phantasmagorien auch sehr anfällig. Das Kino ist hier strategisch gut aufgestellt, wie eine Waffe arbeitet es entweder zielsicher und mit absoluter Präzision oder es drohen Versagen und Gefahr. Bei der Phantasmagorie geht es um die Darstellung oder, weiter gefasst, um Theater, bei dem Lebende und medial vermittelte Bilder vereinigt werden.

Körper, Raum, Zeit

Verlagerung. Platzierung. Einbindung. Jedoch keine Ersetzung. Das Kino wird nicht durch die Phantasmagorie ersetzt, sondern es wird in sie eingelagert. Es wird auch nicht durch den Fernseher oder Tablet-Computer ersetzt, sondern im häuslichen Gerät und dem häuslichen Raum platziert. Diese Durchlässigkeit oder Fluidität zeigt, dass die Grenzen zwischen Verlagerung, Platzierung und Einbindung nicht ganz so scharf sind, wie es die genannten drei Kategorien vielleicht vermuten lassen. Und trotzdem strebt jedes Dispositiv auf seine eigenen, ineinander verzahnten Konfigurationen von leiblicher Erfahrung, Raum und Zeit zu.

Das kinematische Dispositiv negiert den Zuschauerraum, um Bilder umso stärker auf die Zuschauer wirken zu lassen. Das häusliche Dispositiv lässt den Raum zu, um die Objekte, in welche die Bilder eingefasst sind, umso besser zu bewahren. Das phantasmagorische Dispositiv konfiguriert den vorhandenen Raum neu, um Objekte, Zuschauer und Bilder miteinander zu verbinden. Im Kino neigen wir dazu, nicht nur den uns umgebenden Raum zu vergessen, sondern auch unseren Körper. Um es noch einmal mit Wagners Worten zu sagen: Aus dem Zuschauerraume aber verschwindet das Publikum, dieser Repräsentant des öffentlichen Lebens, sich selbst. Spezielle Genres, beispielsweise Pornografie oder Horror, die den Zuschauer unmittelbar körperlich beteiligen, sind Ausnahmen, die zur Phantasmagorie hin tendieren.19 Während die bewusste Körpererfahrung im Kino also die Ausnahme bleibt, ist es auf einem Sofa vor dem Fernseher, mit Smartphone oder Phenakistiskop in der Hand oder in einer hell bis schwach erleuchteten Kunstgalerie weniger wahrscheinlich, dass das kinotypische Gefühl von Entkörperlichung eintritt. Peter Campus schrieb 1974: „Der Bildschirm ist ein fest im Raum platziertes Objekt. […] Im Filmtheater dagegen wird alles dafür getan, dass der Zuschauer die Leinwand nicht im Zuschauerraum zu verorten vermag“ (Campus [1974] 2003: 82). Soll das Kino laut Rudolf Harms, Filmtheoretiker der 1920er Jahre, „eine möglichst erhöhte leibliche Losgelöstheit gewährleisten und ebenso die Mängel einer festen lokalen Gebundenheit der Einzelperson zu erleichtern suchen” (Harms 1926: 60), so ist der häusliche Raum geeignet für Vielseher auf dem Sofa, Galeriebesucher und andere Formen alltäglicher und gewöhnlicher Körperlichkeit. (Warum solche Formen profaner Leiblichkeit in der Rezeption des Minimalismus und verwandter Kunstrichtungen je mit körperlicher Fülle verknüpft wurden, werden künftige Kunsthistoriker vielleicht auflösen.)

Um noch einmal darauf hinzuweisen: Unter den genannten Dispositiven stellt die Phantasmagorie die am wenigsten vertraute und zugleich am meisten verunsichernde Form von Räumlichkeit und Leiblichkeit dar. Man ist sich des eigenen Körpers und der Umgebung hier oft in hohem Maße bewusst. In Umkehrung zum Kino muss die Phantasmagorie den höchsten Grad an Losgelöstheit der Bilder gewährleisten, d.h. sie muss die Bilder von ihren materiellen Trägern, auch Leinwänden, lösen, um ihre lokale Gebundenheit zu erhöhen. Das phantasmagorische Bild kann nicht als ein in ein Gerät oder auf Leinwand gebanntes Bild wahrgenommen oder als völlig von unserem Lebensraum getrennt begriffen werden, im Gegenteil: Das phantasmagorische Bild muss denselben Raum beanspruchen, den wir besetzen.

Jedes Dispositiv erfordert und erzeugt auch eine spezifische Zeitlichkeit. Am effektivsten ist hierbei das Kino mit seiner begrenzten Dauer oder „Laufzeit“. Wir sind bereit, uns selbst und unsere Umgebung zu vergessen, jedoch nicht auf unbegrenzte Zeit. Andy Warhol merkte zu seinen frühen überlangen Filmen wie EMPIRE (1964) an: „Meine ersten Filme mit einem unbewegten Objekt dienten dem Publikum auch dazu, sich selbst besser kennenzulernen“ (Warhol, zit. n.: Gidal 1971: 92). Umgekehrt muss die Dauer so weit wie möglich ausgeblendet werden, um das Kino zum Objekt zu machen. Die Bilddauer wird zu einer Eigenschaft der Objekte. Die Ergebnisse – die wir aus Wohnzimmern und Kunstgalerien kennen – sind unbegrenzter Bilderfluss und kurze Bildschleifen. Ein solcher Bilderfluss wird im Closed-circuit-Verfahren oder in Dauerprogrammen dargestellt.20

Die Bildschleife zeigt sich in Apparaturen wie dem Phenakistiskop und Zoopraxiskop sowie in GIFs und anderen Bildformaten. Von den 1970er Jahren bis heute nutzten und problematisierten Videokünstler beide Techniken: die auf die Buddha-Statue gerichtete Videokamera in Nam June Paiks TV-Buddha (1974), die fieberhaften Bildschleifen in Dara Birnbaums Technology/Transformation: Wonder Woman (1978–1979) oder die verwirrenden Loops in Stan Douglas’ Inconsolable Memories (2005). Die zeitliche Begrenzung der Phantasmagorie schließlich ist die Echtzeit, selbst wenn die Phantasmagorie Tote zum Leben erweckt oder die Zukunft voraussagt. Beim Zuschauer aber, so Thomas Elsaesser, „werden die Sinne verankert und der Körper in ein Hier und Jetzt versetzt“ (Elsaesser 2015: 70). Echtzeit bedeutet natürlich mehr als das Hier und Jetzt. Und der Aufstieg der Phantasmagorie in jüngerer Zeit kann nicht getrennt von der rasanten Entwicklung in den Bereichen Video, Computer und anderer Echtzeit-Bildsysteme betrachtet werden.

In Paul Virilios umfassendem Bericht gehorchte das Bild in den vergangenen Jahrhunderten einer vielfältigen Logik oder Logistik: der formalen Logik von Malerei, Gravur und Architektur, die im 18. Jahrhundert endete, der dialektischen Logik von Fotografie und Film des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und der paradoxen Logik von Videoaufzeichnung, Holografie und Computergrafik, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Anfang nahm. Unter der derzeit herrschenden paradoxen Präsenz „dominiert das Echtzeit-Bild das Dargestellte, die Echtzeit setzt sich gegen den realen Raum durch, Virtualität siegt über die Wirklichkeit und stellt den Realitätsbegriff selbst auf den Kopf“ (Virilio [1988] 1994: 63). Was angesichts Berninis Cornaro-Kapelle und Robertsons Kapuzinerkloster noch außergewöhnlich war, ist heute ein allgemeiner Zustand. Diejenigen, die Coachella feiern, HoloLens tragen oder Pokémon GO spielen, erleben wie die Besucher von Berninis Heiliger Theresa, Robertsons Phantasmagorie und Hills Tall Ships Medienbilder und reale Körper, sowohl ihre eigenen als auch solche in Trompe l’oeil-Logen und auf realen Bühnen, als Teil eines gemeinsamen Raum-Zeit-Kontinuums. Die paradoxe Präsenz ist der longue durée der Phantasmagorie zu eigen, jedoch mag umgekehrt die Explosion der paradoxen Präsenz nach dem Zweiten Weltkrieg erklären, dass die Verbreitung des Phantasmagorischen in jüngerer Zeit nicht mehr nur aus einer Serie isolierter Attraktionen besteht, sondern eine grundlegende, vielleicht die grundlegendste, Bildlogik unserer Zeit darstellt. Wenn reale Zeit über den realen Raum herrscht, dann wird der reale Raum zur Phantasmagorie, zur Versammlung bzw. Vereinigung von Körpern und Bildern.21

Übersetzung des Textes und der Original-Zitate von Anna Hildegard Czinczoll

- 1Étienne-Gaspard Robertsons Phantasmagorie war die bekannteste unter den verschiedenen Attraktionen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, bei denen Zuschauer in Dunkelheit getaucht und Geisterfiguren auf transparente Projektionsflächen oder Nebelwolken projiziert wurden, sodass sie scheinbar denselben Raum besetzten wie die Zuschauer. Für eine Übersicht über die originalen Phantasmagorien, siehe Mannoni (2000: 136–175).

- 2Siehe auch Morgan (1993: 26). Die Dunkelheit wiederum bewirkte Begegnungen zwischen Leben und Tod – „man konnte gar nicht anders, als sich immer wieder vorzustellen, dass diese farblosen, ja geisterhaften und doch seltsam anziehenden Figuren die jüngst Verstorbenen sind, so wie sie in unserer Vorstellung existieren, die zurückkehren, um in einem letzten Kontakt mit den Lebenden ein wenig Wärme zu empfangen“ (Quasha/Stein 2009: 191). Was aber noch entscheidender war: Die Dunkelheit schuf die technische Voraussetzung dafür, dass die Bilder die Wand verlassen und als gleichsam lebendige Wesen denselben Raum wie die Zuschauer betreten konnten. Diese Empfindung wird in nahezu jedem Bericht über das Werk beschrieben.

- 3Sowohl Verfechter als auch Gegner verstanden den grundlegenden technischen Aufbau falsch. Technisch gesehen ist der Hauptpunkt – der vom Kritiker des 18. Jahrhunderts erkannt, vom Kritiker des 20. Jahrhunderts aber nicht gesehen wurde –, dass die Figur vor schwarzem Hintergrund aufgenommen (oder gezeichnet) wird. Nur dann kann das Bild den Rahmen verlassen, wenn sie in dunkler Umgebung von einem versteckten Apparat projiziert wird, erklärt Hill in Cornwell ([1993] 2000: 225). Was das phantasmagorische Dispositiv angeht, unterscheiden sich die Lichtbilder der Zauberlaterne nicht wesentlich von der Videotechnik. Hills Video sollte nicht als „Verbesserung“ im techno-teleologischen Sinne betrachtet werden. Phantasmagorische Lichtbilder wurden in bunten Farben projiziert und von verschiedenen eindrücklichen Toneffekten begleitet. Hills Bilder blieben stumm und in nebulöses Schwarz-Weiß getaucht.

- 4Die Tendenz, die Phantasmagorie allgemein als Illusion darzustellen, ist vom 19. Jahrhundert bis heute konstant geblieben (vgl. Castle 1988: 26–61; Jäger et al. 2006: 42–43). Für eine medienarchäologisch rigorosere, wenngleich weniger an den Feinheiten zeitgenössischer Kunst interessierte Interpretation der Phantasmagorie und ihrer aktuellen Resonanz, s. Grau (2007: 137–161).

- 5Die Literatur zum Dispositiv wächst rasch, vgl. zum Beispiel die jüngst erschienene Publikation von Albéra/Tortajada (2015).

- 6Zu den technischen und historischen Aspekten der Holografie, s. Schroeter (2009). Zur Kulturpolitik der „Holografie“, s. de Bruyn (2015a: 67–98; 2015b).

- 7Es gibt zahlreiche Übersichten über die Phantasmagorie, s. beispielsweise Nead (2007) sowie Warner (2006).

- 8Man betrachte beispielsweise die Eröffnungssätze von Peter Gidals „Theory and Definition of Structural/Materialist Film“ (1976: 1): „Der Strukturelle/Materialfilm versucht, nicht illusionistisch zu sein. Im filmischen Schaffensprozess geht es um Mittel, die zu einer Entmystifizierung oder versuchten Entmystifizierung des filmischen Prozesses führen“. Vgl. Andrew Uroskies (2014: 3) neuere und bemerkenswerte Analyse von Janet Cardiffs und George Bures Millers The Paradise Institute (2001): „Wird der Apparatus in den Vordergrund gerückt, sollen dadurch nicht die Illusion zerstört und eine ihr entgegenstehende Wirklichkeit aufrechterhalten werden, sondern eher unsere Abgrenzung von Wirklichkeit und Illusion in Zweifel gezogen werden“.

- 9Unter den vielen Angriffen jüngerer Zeit auf Kunstwerke, die als zu phantasmagorisch erachtet werden, ist T.J. Clarks Beschwörung Walter Benjamins zu erwähnen, seinen Angriff auf Tony Ourslers Installation The Influence Machine zu beenden: „Die Moderne, daran erinnert uns auch Benjamin, hat sich von Beginn an aus einem billigen Spektakel des Kuriosen, Neuen, Phantasmagorischen entwickelt. Aber die Moderne hat auch Träume. Die Kunst, die überdauert, ist die Kunst, die den primären Prozess zu fassen bekommt, nicht den Bilderfluss an der Oberfläche“ (Clark 2002: 173). Verschiedene Benjamin-Experten erkannten in seinem Denken dagegen die zentrale Bedeutung „kritischer“ oder „progressiver“ Phantasmagorien (vgl. Cohen 1989: 87–107; Jennings 2003: 104).

- 10Man betrachte hierzu die Werke der so treffend benannten „Anti-Illusion“-Ausstellung im Whitney Museum 1969: Gemälde, Skulpturen, Kompositionen und Performances von Carl Andre, Robert Ryman, Eva Hesse, Steve Reich, Michael Snow und anderen: Hier zielte die Kopräsenz von Zuschauer und Bild auf eine „verkehrte Illusion“ und „umgekehrten Trompe l’oeil“ ab (Monte 1969: 7).

- 11Tresch besteht auf die „Verschiebung, wenn nicht gar Auflösung der Trennungslinie zwischen wissenschaftlicher Wahrheit und kollektiver Phantasmagorie“, ebenso wie Gunning die Dyade von Aufklärung und Mystifizierung durch die Kategorie des Wunders trianguliert (vgl. Tresh 2011: 36; Gunning 2004: 31–44).

- 12S. beispielsweise Andrew (2010).

- 13Künstler sind dem Beispiel gefolgt. Stan Douglas z. B. feierte in jüngerer Zeit die Premiere seiner neuen Multimedia-Theaterproduktion „Helen Lawrence“ (2014). Diesem Werk voran ging im selben Jahr „Circa 1948“, eine 3D-Augmented-Reality-App für iOS-Geräte (vermutlich verhinderten lediglich Finanzierungsgrenzen eine Android-Version; die App ist daher nicht wirklich plattformunabhängig).

- 14Betonung im Original; später argumentiert er: „Das einzige unangetastete Element ist das Dispositiv. Das Theater. Die Dunkelheit. Die festgelegte Zeit der Vorführung.“ (Bellour 2012c: 14). Bellours Darstellung ist sachkundig und nuanciert, letztlich jedoch hakt sie angesichts des ungelösten Widerspruchs, nach dem „das Kino-Dispositiv historisch ist, es ist auch transhistorisch“ (Bellour 2012b: 18). Im Vorwort zur neueren englischen Übersetzung von L’entre-images erklärt Bellour seine Kehrtwende bezüglich der Spezifik genau: Da, wo er einst Abgrenzungen zwischen Filmtheater und Installationskunst abbaute, stellt er nun die Spezifik des Kino-Dispositivs heraus (vgl. Bellour 2012a: 11). Francesco Casetti legte das Phänomen ebenfalls ausführlich dar. Wie der von ihm bevorzugte Begriff des „verlagerten Kinos“ zeigt, verankert Casetti die Filmerfahrung ebenfalls im Kino. Jedoch zielt Casetti nicht darauf ab, Filmtheater als primären Ort der filmischen Rezeption zu bewahren, sondern darauf, über das Kino der Zukunft zu theoretisieren (vgl. Casetti: 2009: 348–351; Casetti 2011a: 1–12; Casetti 2011b; Casetti 2015: 17–42).

- 15Einigen der medienarchäologischen Überlegungen in diesem Abschnitt liegen Forschungsergebnisse meines Buchs zugrunde (s. Elcott 2016).

- 16Zu Dienstleistung und Diener, s. Krajewski (2013: 94–109).

- 17Die Einführung des Museumsleiters zu Projected Images, einer wenig bekannten, aber wichtigen Ausstellung im Walker Art Center 1974, bestimmt den Begriff der „projizierten Bilder“ ähnlich dem des Phantasmagorischen, d.h. als eine dritte Kategorie neben dem Kino und dem Häuslichen. „Die Film- und Videoproduktion ist für eine wachsende Zahl von Künstlern ein attraktives Feld, doch folgen die meisten dieser Konvertiten der konventionellen Technik der neuen Medien; ihre Filme sind für Standard-Projektionsbedingungen gemacht [= kinematisches Dispositiv], und ihre Videobänder sind dafür gedacht, auf Fernsehbildschirmen geschaut zu werden [= häusliches Dispositiv]. Die in der genannten Ausstellung vertretenen Künstler hingegen verstehen Film- und Videobilder im Wesentlichen im Kontext ihrer Umgebung: als dominante Bestandteile von Innenräumen, und sie beschäftigen sich ebenso sehr mit den sich wandelnden räumlichen und psychologischen Verhältnissen zwischen Betrachter und Bild wie mit dem Wesen des Bildes selbst“ (Friedman 1974: 6). In der Ausstellung wurden Werke von Campus, Whitman und anderen Künstlern mit großer Affinität zur Phantasmagorie gezeigt.

- 18Im Jahr 2015 wurde eine „holografische“ Aufführung des Chicagoer Rappers Chief Keef von der Polizei beendet (s. Coscarelli 2015).

- 19Bezeichnenderweise war der erste 3D-Erfolgsfilm HOUSE OF WAX (R: André De Toth, 1953) nichts anderes als eine Geschichte über die Phantasmagorie in Form einer Quasiphantasmagorie, d.h. eine Geschichte über das Verwirrspiel mit Menschen und Bildern, bei der die Bilder in den Zuschauerraum hinein verlängert werden. Zur „übersteigerten Mimesis“ in HOUSE OF WAX, s. Siegert (2014: 151–154).

- 20Raymond Williams (1974: 86) formuliert es so: Das Dauerprogramm „ist vielleicht das wesentliche Merkmal des Rundfunks, als eine Technik und eine Kulturform zugleich.“

- 21Campus (2003: 83) stellt diese logistische Umkehrung an das Ende seiner Ausführungen aus dem Jahr 1974: „Bei einem Closed-circuit-Video hat man es nicht mehr mit Bildern von zeitlich begrenzter Dauer zu tun. Die Bilddauer wird zu einer Eigenschaft des Raumes“.

Adorno, Theodor W. (1991): In Search of Wagner [1937/1938], London: Verso.

Agamben, Giorgio (2009): What Is an Apparatus? And Other Essays, Stanford: Stanford University Press.

Albéra, François/ Tortajada, Maria (Hg.) (2015): Cine-Dispositives. Essays in Epistemology across Media, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Andrew, Dudley (2010): What Cinema Is!, Chichester: Wiley-Blackwell.

Balkema, Annette W./ Slager, Henk (2002): Concepts on the Move, Amsterdam: Rodopi.

Barthes, Roland (1976): Beim Verlassen des Kinos, in: Filmkritik 235, S. 290–293.

Baudry, Jean-Louis (1986): The Apparatus. Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in the Cinema [1975], in: Rosen, Philip (Hg.): Narrative, Apparatus, Ideology, New York: Columbia University Press, S. 299–318.

Bellour, Raymond (2012a): Between-the-Images, Zürich: JRP Ringier.

Bellour, Raymond (2012b): La querelle des dispositifs. Cinéma. Installations, Expositions, Paris: POL.

Bellour, Raymond (2012c): The Cinema Spectator. A Special Memory, in: Koch, Gertrud/ Pantenburg,

Volker/ Rothöhler, Simon (Hg.): Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema, Wien: Österreichisches Filmmuseum, S. 9–21.

Campus, Peter (2003): Video as a Function of Reality [1974], in: Herzogenrath, Wulf/ Nierhoff, Barbara (Hg.): Peter Campus. Analog + Digital Video + Foto, 1970–2003, Bremen: Kunsthalle Bremen, S. 82–83.

Careri, Giovanni (1995): Bernini. Flights of Love, the Art of Devotion, Bd. 1, Chicago: University of Chicago Press.

Casetti, Francesco (2009): Elsewhere. The Relocation of Art, in: Instituto Valenciano de Arte Moderno (Hg.): Valencia09. Confines. Pasajes de las artes contemporáneas, Valencia: IVAM, S. 348–351.

Casetti, Francesco (2011a): Back to the Motherland. The Film Theatre in the Postmedia Age, in: Screen 52:1, S. 1–12.

Casetti, Francesco (2011b): Cinema Lost and Found. Trajectories of Relocation, in: Screening the Past 32, http://www.screeningthepast.com/2011/11/cinema-lost-and-found-trajectories-of-relocation (28.10.2016).

Casetti, Francesco (2015): The Lumière Galaxy. Seven Key Words for the Cinema to Come, New York: Columbia University Press.

Castle, Terry (1988): Phantasmagoria. Spectral Technology and the Metaphorics of Modern Reverie, in: Critical Inquiry 15:1, S. 26–61.

Clark, T.J. (2002): Modernism, Postmodernism, and Steam, in: October 100, S. 154–174.

Cohen, Margaret (1989): Walter Benjamin’s Phantasmagoria, in: New German Critique 48, S. 87–107.

Cooke, Lynne (1992): Gary Hill. “Who Am I But a Figure of Speech?“, in: Parkett 34, S. 16–19.

Cornwell, Regina (2000): Gary Hill. An Interview [1993], in: Hill, Gary/ Morgan, Robert C. (Hg.): Gary Hill, Baltimore: Johns Hopkins University Press, S. 224–231.

Coscarelli, Joe (2015): Hologram Performance by Chief Keef Is Shut Down by Police, in: New York Times, 26. Juli, S. C1.

Crary, Jonathan (2002): Géricault, the Panorama, and Sites of Reality in the Early Nineteenth Century, in: Grey Room 9, S. 5–25.

Crary, Jonathan (2013): 24/7. Late Capitalism and the Ends of Sleep, London: Verso.

de Bruyn, Eric (2015a): Das Holografische Fenster und andere reale Anachronismen, in: Kernbauer, Eva (Hg.): Kunstgeschichtlichkeit. Historizität und Anachronie in der Gegenwartskunst, Paderborn: Fink, S. 67–98.

de Bruyn, Eric (2015b): Empire’s Hologram, in: Bovier, François/ Mey, Adeena (Hg.): Cinema in the Expanded Field, Zürich: JRP Ringier, S. 14–53.

Denby, David (2007): Big Pictures, in: New Yorker, 8. Januar, S. 54–63.

Eckartshausen, Karl von (1788): Aufschlüsse zur Magie, Brno: J.S. Siedler.

Elcott, Noam M. (2016): Artificial Darkness. An Obscure History of Modern Art and Media, Chicago: University of Chicago Press.

Ellis, William Ashton (1972): Richard Wagner’s Prose Works [1895], St. Clair Shores, MI: Scholarly Press.

Elsaesser, Thomas (2015): Between Knowing and Believing, in: Albéra, François/ Tortajada, Maria (Hg.): Cine-Dispositives, Amsterdam: Amsterdam University Press, S. 45–74.

Elwes, Catherine (2015): Installation and the Moving Image, Bd. 1, New York: Columbia University Press.

Ferguson, James/ Brewster, David/ Patterson, Robert (Hg.) (1806): Ferguson’s Lectures on Select Subjects in Mechanics, Hydrostatics, Hydraulics, Pneumatics, Optics, Geography, Astronomy, and Dialling, Bd. 1, Edinburgh: Bell and Bradfute.

Friedman, Martin (1974): The Floating Picture Plane, in: Walker Art Center (Hg.): Projected Images. Peter Campus, Rockne Krebs, Paul Sharits, Michael Snow, Ted Victoria, Robert Whitman. Walker Art Center. 21 September–3 November 1974. An Exhibition, Minneapolis: The Center, S. 6–8.

Ganot, Adolphe/ Atkinson, Edmund (1876): Natural Philosophy for General Readers and Young Persons, New York: D. Appleton.

Gidal, Peter (1971): Andy Warhol, London: Studio Vista.

Gidal, Peter (1976): Theory and Definition of Structural/Materialist Film, in: Ders. (Hg.): Structural Film Anthology, Bd. 1, London: BFI, S. 1–21.

Grau, Oliver (2007): Remember the Phantasmagoria! Illusion Politics of the Eighteenth Century and Its Multimedia Afterlife, in: Ders. (Hg.): MediaArtHistories, Cambridge, MA: MIT Press, S. 137–161.

Gunning, Tom (2004): Phantasmagoria and the Manufacturing of Illusions and Wonder. Towards a Cultural Optics of the Cinematic Apparatus, in: Gaudreault, André/ Russell, Catherine/ Véronneau, Pierre (Hg.): The Cinema. A New Technology for the 20th Century, Lausanne: Editions Payot, S. 31–44.

Hanhardt, John G. (2000): Between Language and the Moving Image. The Art of Gary Hill [1994], in: Hill, Gary/ Morgan, Robert C. (Hg.): Gary Hill, Baltimore: Johns Hopkins University Press, S. 114–121.

Harms, Rudolf (1926): Philosophie des Films, Leipzig: Felix Meiner.

Jäger, Joachim/ Knapstein, Gabriele/ Hüsch, Anette (Hg.) (2006): Beyond Cinema. The Art of Projection, Ostfildern: Hatje Cantz.

Jennings, Michael W. (2003): On the Banks of a New Lethe. Commodification and Experience in Benjamin’s Baudelaire Book, in: Boundary 2, 30:1, S. 89–104.

Krajewski, Markus (2013): The Power of Small Gestures. On the Cultural Technique of Service, in: Theory, Culture and Society 30: 6, S. 94–109.

Lubbock, Tom (1993): Is There Someone Out There?, in: The Independent, 21. Dezember, S. 21.

Mannoni, Laurent (2000): The Great Art of Light and Shadow, Exeter: University of Exeter Press.

McCarthy, Anna (2001): From Screen to Site. Television’s Material Culture, and Its Place, in: October 98, S. 93–111.

Mondloch, Kate (2010): Screens. Viewing Media Installation Art, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Monte, James (1969): Anti-illusion. Procedures/Materials, in: Ders./ Tucker, Marcia (Hg.): Anti-illusion. Procedures/Materials, New York: Whitney Museum, S. 4–17.

Morgan, Robert C. (2000): Gary Hill: Beyond the Image, in: Hill, Gary/ ders. (Hg.): Gary Hill, Baltimore: Johns Hopkins University Press, S. 1–14.

Morgan, Stuart (1993): Missing Persons, in: Curtis, Penelope et al. (Hg.): Gary Hill. In Light of the Other, Oxford: Museum of Modern Art Oxford, S. 22–26.

Nead, Lynda (2007): The Haunted Gallery. Painting, Photography, Film c. 1900, New Haven: Yale University Press.

Oxford English Dictionary (1989): s.v. phantasmagoria. Volume XI: Ow–Poisant, 2. Aufl., Oxford: Clarendon Press.

Oxford English Dictionary/Soanes, Catherine/ Stevenson Angus (Hg.) (2005): s.v. platform. 2., akt. Aufl., Oxford: Oxford University Press.

Paech, Joachim (1991): Eine Dame verschwindet. Zur dispositiven Struktur apparativen Erscheinens, in: Gumbrecht, Hans Ulrich/ Pfeiffer, K. Ludwig (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 773–790.

Quasha, George/ Stein, Charles (2009): An Art of Limina. Gary Hill’s Works and Writings, Barcelona: Ediciones Polígrafa.

Robertson, Étienne-Gaspard (1831–33): Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques, Bd. 1, Paris: Chez l’auteur et à la Librairie de Wurtz.

Rodowick, David N. (1994): The Crisis of Political Modernism, Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Schroeter, Jens (2009): 3D. Zur Geschichte, Theorie und Medienästhetik des technisch-transplanen Bildes, Paderborn: Fink.

Siegert, Bernhard (2014): Die Leiche in der Wachsfigur. Exzesse der Mimesis in Kunst, Wissenschaft und Medien, in: Geimer, Peter (Hg.): UnTot. Existenzen zwischen Leben und Leblosigkeit, Berlin: Kadmos, S. 116–138.

Tresch, John (2011): The Prophet and the Pendulum. Sensational Science and Audiovisual Phantasmagoria around 1848, in: Grey Room 43, S. 16–41.

Uroskie, Andrew V. (2014): Between the Black Box and the White Cube. Expanded Cinema and Postwar Art, Chicago: University of Chicago Press.

Virilio, Paul (1994): The Vision Machine [1988], Bloomington: Indiana University Press.

Wagner, Richard (1850): Das Kunstwerk der Zukunft, Leipzig: Otto Wigand.

Warner, Marina (2006): Phantasmagoria. Spirit Visions, Metaphors, and Media into the Twenty-First Century, Oxford: Oxford University Press.

Williams, Raymond (1974): Television. Technology and Cultural Form, New York: Schocken.

Wittkower, Rudolf (1990): Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, Rom: Banco di Santo Spirito.