In Richtung einer Sprache der Fotografie

In Richtung einer Sprache der Fotografie

Viele Jahre scheint es her, dass ich vor die Wahl gestellt war, mich für eine Ausbildung zur Fotografin oder aber für ein Studium der Medienwissenschaft zu entscheiden – beides zusammen gab es nicht. Ich habe mich letztendlich für das Studium entschieden, zum einen, da mich die Theorie zu sehr faszinierte, zum anderen aber, da ich einen Fotojournalisten gefunden hatte, bei dem ich neben dem Studium lernen durfte. Während ich die Nachmittage vielfach in der Dunkelkammer verbrachte, wurde mir in meinen Vorlesungen und Seminaren mit der Zeit immer deutlicher, dass der damals noch recht junge Wissenschaftszweig „Medienwissenschaft“ zwar vornehmlich von der Literaturwissenschaft und der Philosophie geprägt war. Die Fotografie war aber dennoch fast immer präsent; sie zeigte sich als ein Sujet, welches praktisch bei den meisten Denker*innen dieses Wissenschaftszweiges einen besonderen Stellenwert einnahm. So kam es, dass das, was ich damals im Studium der Medienwissenschaft in Bezug auf das Bild und auf die Fotografie lernte, meinen Blick, meine Wahrnehmung, aber auch meine eigene Praxis nachhaltig prägte.

Medien sind technische Strukturen der Welterschließung

Heute, so viele Jahre später vor die Frage gestellt, welchen Anspruch ich an die Medientheorie als Fach habe und wie ich diese in Bezug zur Fotografie sehe, komme ich daher zu folgender Antwort: In unserem post-industriellen, vernetzten und digitalen Zeitalter sollte ein gewisses medientheoretisches Verständnis Grundlage sein – für diejenigen aber, die kreativ und schöpferisch arbeiten ist ein Denken, welches durch die Medientheorie geschult wurde, meines Erachtens nach fundamental.

Denn medientheoretisches Denken macht das in der Welt Vorhandene, das Sichtbare und Wahrnehmbare, aber auch und vor allem das Unbewusste und Nicht-Wahrnehmbare analysierbar. In diesem Sinne hat die Medienwissenschaft viel mit der Psychoanalyse gemein. Bei beiden handelt es sich um entscheidende Etappen in der Wahrnehmungs- und Wissensgeschichte, da sie uns um Methoden und Denkbewegungen bereichern, durch die Dinge, die zuvor unerkannt geblieben sind, isoliert und analysierbar gemacht werden. Die Medienwissenschaft hat so ein Wirken entfaltet, das über den reinen Bereich des medialen und des technischen weit hinausgeht und das gesamte Spektrum des menschlichen Wahrnehmens, Denkens, Handelns und Fühlens berührt.

Die Gründungsfigur der Medienwissenschaft als Medientheorie, Marshall McLuhan, beschreibt den grundlegenden Einfluss, den Medien auf den Menschen und dessen kulturelle Praxis haben. Dies bedeutet im Rückschluss: Medien sind technische Strukturen der Welterschließung und berühren folglich schon immer das gesamte soziale und psychische Gefüge des Menschen. Auch wenn die Fotografie nicht im Zentrum des Interesses von McLuhan stand, trägt diese eben jenes Moment der Welterschließung in doppelter Hinsicht in sich: Auf der einen Seite in Form des technischen Apparates, welcher uns erlaubt Praktiken zu entwickeln, uns zur Welt zu verhalten, zu sehen, zu dokumentieren, Wissen zu vermitteln, zu inszenieren, Kunst in die Welt zu bringen, uns einander mitzuteilen und damit unsere Welt nicht nur im poetischen, sondern in ganz konkretem Sinne zu erweitern. Auf der anderen Seite schafft das Bild mit seiner medialen Leistungsfähigkeit Modelle des Sehens, Zeigens und Denkens, über die sich Identität, Realität, Illusion, Kritik und Sprache ausdrücken. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Bilder den gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Diskurs nachhaltig prägen.

In diesem Zusammenhang gilt es auch an die Aussage des ungarischen Fotografen und Bauhauslehrers László Moholy-Nagys zu denken, der in den 1930er Jahren konstatierte: „Nicht der schrift-, sondern der fotografie-unkundige wird der analfabet der Zukunft sein.“ (Moholy-Nagy 1930: 10). Walter Benjamin fügte wenige Jahre später in seiner Kleinen Geschichte der Photografie hinzu:

„Nicht der Schrift-, sondern der Photographieunkundige wird, so hat man gesagt, der Analphabet der Zukunft sein. Aber muss nicht weniger als ein Analphabet ein Photograph gelten, der seine eigenen Bilder nicht lesen kann?“ (Walter Benjamin 1931: 64)

Um Bilder aber lesen zu können, benötigen wir eine Sprache, benötigen wir ein Vokabular.

Wie sehr vonnöten dieses Vokabular für die Lektüre einer Fotografie ist, möchte ich anhand eines Bildes erläutern, welches in meiner persönlichen Erinnerung – jenseits von Bildern aus dem

Familienalbum – das erste war, welches einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich erinnere mich, wie ich als junges Mädchen stundenlang vor diesem Bild saß und versuchte, es zu lesen, zu erfassen, was ich darin sah, und gleichzeitig fand ich mich mit dem Umstand konfrontiert, dass mir die Sprache, das Vokabular dafür fehlte, um zu beschreiben, was ich sah.

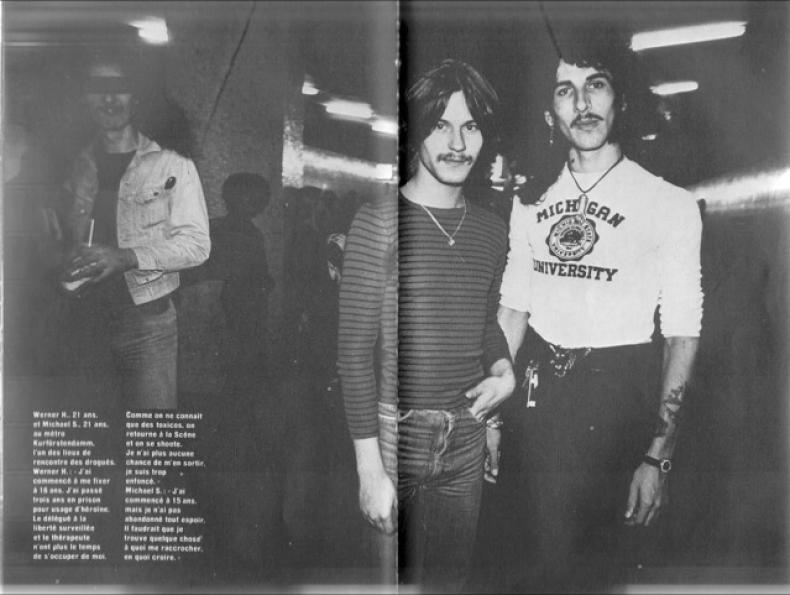

Es handelt sich um eine dokumentarische Fotografie welche zunächst im Magazin Der Spiegel und anschließend in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo veröffentlich wurde. In der autobiografischen Erzählung Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zeichnet die heroinabhängige Christiane F. zwischen Gropiusstadt, David Bowie, dem Kurfürstendamm und der Diskothek Sound ein ebenso faszinierendes wie düsteres Bild Berlins der 1970er und 1980er Jahre.

Die Fotografie zeigt zwei junge Männer, die in der Geschichte nur peripher erwähnt werden. Es ist also ein Bild, welches eher einer allgemeinen Dokumentation der jungen Menschen des Drogenmilieus rund um den Bahnhof Zoo dient. Dennoch hat mich dieses Bild der beiden Männer über alle Maßen berührt. Heute, ausgestattet mit dem Vokabular, welches mir von Theoretikern wie Roland Barthes, Jacques Derrida und Walter Benjamin an die Hand gegeben wurde, vermag ich zu erkennen und benennen, was ich sehe und was mich bewegt.

„Sobald ich nun das Objektiv auf mich gerichtet fühle, ist alles anders: ich nehme eine ‘posierende’ Haltung ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper, verwandle mich bereits im voraus in ein Bild. [...] In der Phantasie stellt die PHOTOGRAPHIE [...] jenen äusserst subtilen Moment dar, in dem ich eigentlich weder Subjekt noch Objekt, sondern vielmehr ein Subjekt bin, das sich Objekt werden fühlt: ich erfahre dabei im kleinen das Ereignis des Todes [...] wenn ich mich auf dem aus dieser Operation hervorgegangenen Gebilde erblicke, so sehe ich, dass ich GANZ UND GAR BILD geworden bin, das heißt der TOD in Person…”

(Barthes 1980: 18-23)

Die Pose der beiden jungen Männer, die neugierig, selbstbewusst und voller Leben in die Linse der Kamera schauen, straft das Klischee des heruntergekommenen, vom Leben losgelösten Junkies Lügen. In vollem Bewusstsein ihrer selbst und ihrer Wirkung scheuen die beiden den Blickkontakt mit zukünftigen, ihnen unbekannten Betrachtern nicht.

Stattdessen lassen sie den Betrachter in geradezu lasziver Manier daran teilhaben, dass sie sich ihrer Inszenierung/Selbstinszenierung vollends bewusst sind. Sie beherrschen das Bild so sehr, dass nicht nur die Transformation ihrer selbst zu einem Bild sichtbar wird, sondern auch die Umwandlung des lebendigen Körpers vom Subjekt zum Objekt, welche für Barthes durch den Akt des Fotografierens eintritt. Auf dieser Schwelle, die Barthes an dem Moment des Fotografiert-Werdens markiert, wird die Person in eine nicht greifbare Zwischenwelt katapultiert. Durch die Fotografie wird sie zum Gespenst. Mehr noch, zum Bild geworden, offenbart sich der Tod, der uns alle früher oder später ereilen und vom Subjekt zum Objekt werden lassen wird. Der Tod ist für Barthes in der Fotografie also immanent.

Das besondere bei diesem Bild ist jedoch, dass sich jenes zufällige Element, das sich kaum benennen lässt, aber unseren Blick in seinen Bann zieht, und das den affektiven Gehalt des Bildes ausmacht (dies ist ein Aspekt des Bartheschen punctums) und das faktische Wissen über dieses Bild wie auch das theoretische Wissen über die Fotografie sich gegenseitig durchdringen und verstärken.

Der wache und lebendige Blick der in doppelter Hinsicht Totgeweihten – einmal als zu Objekten gewordene Subjekte und einmal als Junkies, welchen per gesellschaftlicher Definition die Selbstauflösung und der Tod in den Körper engeschrieben sind – führt dem Betrachter das Moment der Endlichkeit vor Augen. Unweigerlich fragt man sich, ob die fotografierten Männer bereits gestorben sind und man wird von einer merkwürdigen Melancholie überfallen. Denn selbst wenn sie ihre Heroinsucht überlebt haben, durch das Moment der Fotoaufnahme sind sie zu Geistern geworden. Die Tatsache, dass sie ihren Tod sowohl im fotografischen als auch im konkreten Sinne mitgestaltet haben, hinterlässt den Betrachter mit einer Irritation und morbiden Faszination, durch welche das Bild nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Das nächste Bild, welches mir in diesem Kontext in den Sinn kommt ist UNTITLED (Pregnant Woman Shooting Up, Tulsa), 1971.

Das Foto wurde 1971 von Larry Clark in seiner Heimatstadt Tulsa aufgenommen und ist Teil einer Reihe, die als Buch veröffentlicht wurde. Clark ließ in seiner Arbeit die Grenzen zwischen Voyeurismus und intimer Reportage verschwimmen und dokumentierte Drogen, Sex und Gewalt in einem rauhen und grobkörnigen Stil, der später von Nan Goldin, Corinne Day und Antoine D’Agata adaptiert wurde.

Wir könnten dieses Bild einer weiteren Barthes-Lektüre unterziehen. Es würde sich allemal lohnen. Es scheint mir an dieser Stelle allerdings eine andere Facette der Bildlektüre am interessantesten, die sich entlang der Denkfiguren von Susan Sontag bewegt.

„To photograph is to appropriate the thing photographed. It means putting oneself into a certain relation to the world that feels like knowledge – and, therefore, like power. [...] photographic images [...] provide most of the knowledge people have about the look of the past and the reach of the present.“

(Sontag 1977: 5)

Das Bild Pregnant Woman Shooting Up spielt mit unserem intuitiven und unbewussten Vorwissen über Bilder, welches wir aus der kulturellen und sozialen Praxis mit dem Familienalbum erworben haben. Denn die ersten Eindrücke, an die wir uns erinnern, sind oftmals keine wirklichen Erinnerungen. Sie sind eine Verdichtung von Geschichten, die uns zu Bildern von uns selbst erzählt wurden. Diese Bilder sind Bilder, die aufgenommen wurden in einer Zeit, an die uns die Erinnerung fehlt.

Sontag spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Bilder dem Menschen den imaginären Besitz einer Vergangenheit vermitteln. Mehr noch; sie verweisen auch auf eine Vergangenheit vor dem eigenen Leben in Form von Aufnahmen unserer Mütter und Väter, lange bevor wir da waren. Wir lernen uns und unsere Nächsten durch das Familienalbum kennen und es sind die Bilder, die uns eine Geschichte geben. Das Motiv unserer schwangeren Mutter hat in diesem Zusammenhang eine Sonderstellung, da es als erster Beweis dafür fungiert, dass es uns geben wird, dass uns jemand unter ihrem Herzen getragen, geliebt und uns das Leben geschenkt hat.

Clarks Bild trägt Elemente ikonografischer Marienbilder in sich, allen voran sei hier auf das eindringende, himmlische Licht verwiesen, welches die sitzende werdende Mutter, einer Heiligen ähnlich, erleuchtet. Die radikale Geste der jungen Mutter jedoch, ist eine Antithese zu dem, was wir über Bilder von Müttern gelernt haben.

Wo Barthes von der Anwesenheit des Todes durch das Moment der Aufnahme spricht, spricht Sontag davon, dass Fotografieren heißt, das fotografierte Objekt dem eigenen Blick zu unterwerfen und es sich so anzueignen. Der Akt des Fotografierens ist daher immer auch eine Ausübung von Macht und bis zu einem gewissen Grad auch ein aggressiver Akt. Mit der Kamera als Waffe oder auch als Phallus schießt der Fotograf das, was er sich anzueignen wünscht.

Der Schuss, den die Mutter sich hier setzt, ist in diesem Zusammenhang nicht nur als Verweigerung dem Bild von mütterlicher Selbstaufopferung gerecht zu werden, zu verstehen. Der Schuss hat auch eine Fotografie-interne Logik, denn er wendet sich auch an, bzw. vielmehr gegen die Allmacht des Fotografen.

Anders als die beiden jungen Männer, die durch ihren Blick und in ihrer Pose ihre Objektwerdung emphatisch zu umarmen scheinen, verweigert sich die Fotografierte hier in radikaler Weise zum Objekt zu werden, welches sich angeeignet werden kann. Ihr eigener Schuss katapultiert sie in eine andere Welt, an einen anderen Ort, in der es weder dem Fotografen noch dem Betrachter möglich ist, sie sich mit der Kamera oder dem Blick vollends zu eigen zu machen. Stattdessen wendet sie sich in völliger Selbstversunkenheit von dem Fotografen ab und setzt mit ihrem Schuss ein Statement gegen das auf sie projizierte Bild von Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Der Heroinschuss ist in diesem Kontext als radikale Geste gegen den Fotografen und die Objektwerdung zu verstehen.

Die beiden Theoretiker*innen Barthes und Sontag verbindet miteinander, dass sie deutlich von der Literatur und Literaturwissenschaft geprägt sind und somit vor allem eine Annäherung an Inhalte von Medien bzw. konkret der Fotografie anbieten. Theoretiker*innen wie Marshall McLuhan oder Jean Baudrillard interessieren sich hingegen stärker für die Strukturen, die durch Medien geschaffen werden und dadurch unsere Wahrnehmung und unser Handeln konstituieren.

"Jegliche Realität wird von der Hyperrealität des Codes und der Hyperrealität aufgesogen. Anstelle des alten Realitätsprinzips beherrscht uns von nun an ein Simulationsprinzip.”

(Baudrillard 1982: 8f.)

Baudrillards Konzept der Hyperrealität ist Ergebnis seiner Überlegung darüber, mit welchen Begriffen und Denkfiguren sich eine durch neue Medientechnologien grundlegend veränderte Gesellschaft und Welt noch beschreiben lassen. Ähnlich wie McLuhan entwickelt Baudrillard hierfür zunächst eine Geschichte der Menschheit, deren Zäsuren sich entlang ihrer Medien bewegen. Das gegenwärtige digitale Zeitalter ist dabei für ihn das Zeitalter der Simulation, in welcher Zeichen nicht mehr auf die Natur verweisen, sondern in Form von Nullen und Einsen nur noch auf sich selbst.

Mediale Zeichen haben sich somit von ihren Referenten losgelöst, wodurch die Differenz zwischen Repräsentation und Wirklichkeit obsolet geworden ist. Die postmoderne Gesellschaft wird von technischen Massenmedien organisiert. Durch die Generierung von Zeichen, Bildern und sozialer Wirklichkeit haben diese Medien eine neue Kultur der Simulation hervorgebracht. Die Simulation schafft durch die medial verbreiteten Zeichen, Codes und Bilder eine Realität, die realer ist als das Reale: die Hyperrealität. Damit schaffen Medien die Realität des Menschen. Medien spiegeln also nicht länger die Wirklichkeit, sondern sie überlagern Wahrnehmung und simulieren somit eine Wirklichkeit. Welt ist, was die Medien als solche zeigen.

Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um das erste Bild, welches einem bei der Google-Bildersuche unter dem Begriff 'beach' angezeigt wird. Es unterscheidet sich nur marginal von den ersten 200 Bildern und vermutlich auch kaum von den verbleibenden 2,3 Milliarden (!) Bildern.

Durch Bilder wie dieses – tausendfach in ähnlicher Ausführung in Katalogen, Filmen und der Werbung gesehen – haben wir alle eine sehr klare Vorstellung davon, was damit gemeint ist, wenn etwa von einem Strand in Bali gesprochen wird, auch wenn wir selbst noch nie in Bali waren.

Dass Bilder unsere Vorstellung von etwas prägen, was wir selbst noch nicht gesehen haben, ist an sich nichts Neues. Was jedoch neu und als Effekt der Massenmedien in Erscheinung tritt, ist, dass wir den Bildern eher glauben als unserer eigenen Erfahrung. Wenn wir nämlich nun selbst nach Bali fahren und dort feststellen, dass während unseres Aufenthaltes schlechtes und stürmisches Wetter herrscht, der Strand nicht weiß, sondern verschmutzt und voller Müll ist, nehmen wir an, dass wir einfach Pech hatten. Wir waren eben außerhalb der Saison dort und das Wetter war eine Ausnahme. Eigentlich aber wissen wir, sieht Bali anders aus. Es sieht so aus, wie auf dem Bild. Denn das massenmedial verbreitete und omnipräsente Bild ist wirklicher als das, was wir selbst erfahren.

Der Rückgriff auf Jean Baudrillard bietet sich folglich sehr gut dafür an, einen kritischen Blick auf massenmediale Produkte unserer Zeit zu werfen und zu überlegen, wie sie unsere Wirklichkeit formen – als Stichworte seien hier von Terrororganisationen produzierte und verbreitete Bilder ebenso genannt, wie die Selbstinszenierung und Simulation einer Identität durch soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook oder Snapchat.

Medientheorie als Werkzeug der Welterschließung und Interaktion

Wie ich bereits zu Beginn hervorgehoben habe, ist meines Erachtens nach für Personen, die kreativ arbeiten und technische Bilder schaffen, sogenannte creators, die Fähigkeit, intuitiv auf medientheoretische Konzepte und Begriffe zurückzugreifen, geradezu fundamental. Dies gilt sowohl für die Fähigkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren als auch für die Fähigkeit Bilder, visuelle Phänomene und die von Medien geprägte Welt um uns herum zu analysieren und zu verstehen. Hierfür sollte einerseits ein stabiles Fundament medialer Materialität aufgebaut sowie die Kenntnis von Theoretiker*innen wie Roland Barthes, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Marshall McLuhan und Susan Sontag gesichert werden. Eine weitere Vertiefung ermöglicht meines Erachtens das Anwenden der Theorie auf ‚weltliche’ Phänomene oder das konkrete Experimentieren mit Bildmaterial und Kamera.

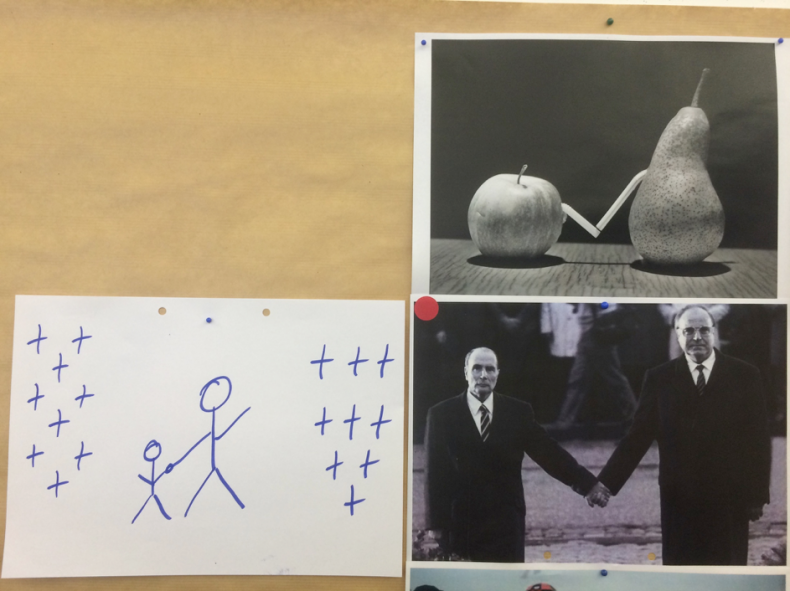

Im Kontext meiner Seminare haben die Teilnehmer*innen die Aufgabe bekommen, sich eine von ihnen als ikonografisch identifizierte Fotografie ins Gedächtnis zu rufen und es zunächst – ohne sich das Bild über das Internet herauszusuchen – rein aus ihrer Erinnerung heraus analog, d.h. mit Papier und Stift, zu skizzieren. Hier wird zunächst ein Gefühl dafür gewonnen, was passiert, wenn das konkrete Medium verschwindet und wir mit dem analogen Medium unserer Erinnerung arbeiten müssen. So wird einerseits die Integration von Medien in unseren Wahrnehmungsapparat und andererseits ihre konstitutive Rolle – z.B. in Form von Bildern – für die Welt konkret erfahrbar.

Bei der Anfertigung der Skizze werden die Student*innen dazu aufgefordert, nur mit jenen Elementen zu arbeiten, die ihrer Ansicht nach das Wesen des Bildes ausmachen und ggf. auch für dessen ikonografische Wirkkraft verantwortlich sind. Danach wird die Skizze der Gruppe präsentiert. Meistens ist sofort klar, um welche Fotografie es sich handelt.

Anschließend werden Fotografien herausgesucht, die ebenfalls in der ausgewählten Situation entstanden sind und es wird diskutiert, warum diese Bilder es nicht geschafft haben, fotografischen Ikonen zu werden, die Eingang in das kollektive Gedächtnis gefunden haben. Auf diese Weise wird es möglich, die Elemente herauszuarbeiten, die das Bild zur Ikone haben werden lassen. Anschließend werden die Studierenden dazu aufgefordert, das Bild mit einfachen und reduzierten Mitteln fotografisch nachzustellen. Da die Bilder immer auch in ihrer Kopie funktionieren, wird das Moment der Aura evident, das ein besonderes Bild ausmacht und über seine konkrete Darstellung hinaus wirkt.

Interessenterweise werden als historisch bedeutende Bilder praktisch immer Fotografien ausgewählt, die in der Zeit vor dem Internet als Massenmedium liegen; so etwa der Kniefall Willy Brandts, die vor dem Napalm fliehende Phan Thị Kim Phúc im Vietnamkrieg, der Fall der Berliner Mauer oder die einstürzenden Twin Towers.

Von hier aus kann man beginnen über die Frage nachzudenken, was die fortschreitende Digitalisierung, die Omnipräsenz von Kameras in Form von Handys und die damit einhergehende Bilderflut in unserer Beziehung zur Fotografie verändert hat. So kommt es zu einer durch die Praxis angeleiteten Auseinandersetzung mit Bildern, anhand derer ästhetischen und theoretischen Fragestellungen zur Einzigartigkeit oder Aura eines technisch produzierten Bildes nachgegangen werden kann. Welche Rolle und Wirkkraft können Fotografien heute noch haben? Überlegungen zum Iconic Turn können auf dieser Basis aufgebaut werden.

Es wird sichtbar, dass durch die Oszillation zwischen Theorie und Praxis eine Heranführung an die Flexibilität und Diversität medientheoretischen Denkens gewährleistet werden kann. Dieses ermöglicht es, die abstrakte Theorie auf die Ebene der ‚Welt' zu bringen und einzuüben, theoretische Konzepte nicht nur zu Analysezwecken zu nutzen, sondern auch, um Narrative zu entwickeln und die eigene Arbeit zu reflektieren.

Die Medientheorie kann uns eine Sprache dafür geben Dinge zu denken und zu verstehen, die wir in unserer äußeren und inneren Welt erleben. In diesem Sinne stellt sie für mich – ebenso wie die Fotografie – ein Mittel der Erkenntnis und einen poetischen Zugang zur Welt dar.

Badger, Gerry/Parr, Martin (2004) The Photobook: A History. Volume 1. London: Phaidon.

Barthes, Roland (1989) Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Baudrillard, Jean (1982) Der symbolische Tausch und der Tod. München: Matthes & Seitz Verlag (zuerst 1976).

Ders. (1978) Requiem fuer die Medien. In: Baudrillard, Jean: Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen. Berlin: Merve Verlag, S. 83—118.

Benjamin, Walter (2010) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp (zuerst 1936).

F., Christiane (2017) Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Hamburg: Carlsen Verlag (zuerst 1978).

Haus, Andreas (1978) Moholy-Nagy, Fotos und Fotogramme. München: Schirmer-Mosel.

McLuhan, Marshall (1995) Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters. Bonn: Addison-Wesley (zuerst 1962).

McLuhan, Marshall (1968) Die magischen Kanäle. Understanding Media. Düsseldorf/Wien: Econ (zuerst 1964).

O'Hagan, Sean (2008) The kids stay in the picture, in: The Guardian vom 17.02.2008.

O'Hagan, Sean (2014) Larry Clark's photographs: 'Once the needle goes in, it never comes out', in: The Guardian vom 05.06.2014.

Regener, Susanne (1999) Fotografische Erfassung. Zur Geschichte medialer Konstruktionen des Kriminellen. München: Wilhelm Fink Verlag.

Sontag, Susan (1995) Über Fotografie. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag (zuerst 1980).

Stiegler, Bernd (2006) Theoriegeschichte der Photographie. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.