Verhandlung im Film

Verhandlung im Film

Rolf Hädrichs MORD IN FRANKFURT und der zweite Frankfurter Auschwitz-Prozess

MORD IN FRANKFURT – das mag nach einer etwas in die Jahre gekommenen TATORT-Folge von der Stange klingen; und wer mit der entsprechenden Erwartung an den 1968 unter der Regie von Rolf Hädrich vom WDR produzierten Film herantritt, wird zunächst auch nicht enttäuscht: ein Frankfurter Taxifahrer wird tot aufgefunden, eine Bank überfallen und wenig später schon die Fahndung nach dem Tatverdächtigen aufgenommen. In diesen Handlungsstrang werden allerdings, wie sich schnell herausstellt, weitere eingeflochten, die nichts mehr oder nur kaum noch mit dem Genre des Kriminalfilms zu tun haben: die Anreise, Unterbringung und Vernehmung eines zum zweiten Frankfurter Auschwitz-Prozess vorgeladenen Zeugen nämlich und die Liaison zwischen einem Bühnenschauspieler und einer Flugbegleiterin. Laufend durchkreuzen sich diese Stränge, allem Anschein nach ebenso kontingent, wie sich in der großen Stadt fortwährend die Wege der Protagonisten kreuzen, obwohl sie sich gar nicht kennen und in der Regel, ohne dass sie es registrieren.

Diese Durchkreuzungen bleiben allerdings nur auf der Ebene der handelnden Personen und des vorgestellten Geschehens folgenlos. Die Kamera zeigt, wie sie aneinander vorbeigehen, die Figuren selbst aber kommunizieren nicht miteinander und gehen keine Beziehung ein. Anders verhält es sich hingegen auf der Ebene der filmischen Darstellung und der von ihr evozierten Wirkung auf Seiten des Betrachters. Dort erzielen die Begegnungen sehr wohl eine Wirkung, denn die drei Komponenten – der Taximord, die Liaison zwischen der Stewardess und dem Bühnenschauspieler und die Vernehmung des Zeugen vor dem Frankfurter Schwurgericht – reichern einander mit Bedeutung an, bespiegeln sich wechselseitig und erreichen auf diese Weise eine nicht unerhebliche Akzentverschiebung im Bedeutungsgefüge des Films. Es entsteht ein subtiler Kommentar zu den 1963 begonnenen sogenannten Frankfurter Auschwitz-Prozessen und – weiter gefasst – zur bundesdeutschen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Sie wird gleichsam selbst zum Gegenstand einer ‚Verhandlung‘ durch Hädrichs Film. MORD IN FRANKFURT fungiert als gesellschaftliche Selbstbeschreibung, aber auch als mediale, denn zur Debatte gestellt werden zugleich die Möglichkeiten des Mediums Film – wiederum weiter gefasst –, die Möglichkeiten kritischer Durchdringung mit den Mitteln der Kunst. Hädrichs Film ‚verhandelt‘, was er selbst als Film, was die Filmkunst, ja vielleicht was die Kunst generell zur Sache, zur Frage der sogenannten Vergangenheitsbewältigung und darüber hinausgreifend zur Schnittstelle von Ästhetik und Recht beitragen kann.

Ins Bewusstsein des Filmpublikums gehoben wird diese Schnittstelle durch die Konvergenz zweier Praktiken im Zeichen der Dramatisierung: einer juridischen und einer ästhetischen. MORD IN FRANKFURT führt die Vernehmung eines Zeugen, die Evidenz seiner Aussage, seine beglaubigende Gegenwart ebenso wie den in der Vergangenheit liegenden, abwesenden Sachverhalt, von dem er hier und jetzt im Rahmen der Verhandlung Zeugnis ablegt, mit dem Auftritt eines Schauspielers auf der Bühne zusammen, der mit seiner körperlichen Gegenwart eine abwesende Figur repräsentiert, die er im Rahmen eines Schauspiels vorzustellen sucht.

MORD IN FRANKFURT ist kein klassisches Courtroom-Drama, kein (wenn man so sagen kann) klassischer Gerichtsfilm wie Sidney Lumets TWELVE ANGRY MEN (1957), Billy Wilders WITNESS FOR THE PROSECUTION (1957), Robert Bentons KRAMER VS. KRAMER (1979), Lumets THE VERDICT (1982) oder Oliver Stones J.F.K. (1991). Hädrichs Film dauert 77 Minuten – und bis er das Innere des Schwurgerichtssaals endlich zeigt, vergeht eine gute Stunde, und doch ist alles auf diese knapp zehnminütige, von der Kamera fulminant präsentierte Gerichtsszene hin angelegt. In ihr laufen alle entscheidenden Fäden zusammen.

Ich stelle meine Überlegungen ausgehend von den beiden Sequenzen an, die die Vernehmung des polnischen Zeugen Dr. Markowski zeigen. Die erste Sequenz zerfällt in sechs Einstellungen und erstreckt sich über vier Minuten und 23 Sekunden, die zweite in 15 Einstellungen über vier Minuten und 58 Sekunden. Die durchschnittliche Einstellungslänge, also die Zeitspanne zwischen zwei Schnitten, fällt in bemerkenswerter Weise aus dem Rahmen. Heutige Mainstream-Actionfilme verfügen über eine durchschnittliche Einstellungslänge von zum Teil nur zwei bis drei Sekunden, ruhigere Genres kommen auf etwa sechs Sekunden. Bei Hädrich sind es aber fast 27,43 Sekunden in der ersten Sequenz, zwanzig in der zweiten. Die erste und längste Einstellung umspannt über zweieinhalb Minuten. Von den knapp neuneinhalb Minuten der beiden Sequenzen ist der Zeuge fast siebeneinhalb Minuten lang im Bild. In der ersten Sequenz spricht er aber nur 1 Minute und 46 Sekunden lang, in der zweiten gerade Mal 49 Sekunden. Er ist also (und das entspricht überhaupt nicht den filmischen Gepflogenheiten) fast fünf Minuten als bloßer Zuhörer im Bild.

Technisch ist dies darauf zurückzuführen, dass seine Befragung nicht im filmischen Standardverfahren der Schuss-Gegenschuss-Technik präsentiert wird, sondern von einer Kamera, die die Dynamik der Vernehmung durch Fahrten, Zooms, Schwenks, Schärfeverlagerungen und Kreisbewegungen einzufangen sucht. Diese Kamerasprache macht deutlich, worauf hier in der filmischen Präsentation der Akzent liegt: auf der emotionalen Disposition des befragten Zeugen nämlich. Genauer gefasst, darauf, wie die traumatischen und neuerlich in Erinnerung gerufenen Erfahrungen in Auschwitz nachwirken, und darauf, wie die an den Prozess geknüpfte Hoffnung des Zeugen zunichte gemacht wird, dass die ihm bekannten Schuldigen in einer Weise zur Rechenschaft gezogen werden, die in einer angemessenen Relation zu den begangenen Verbrechen steht.

Was also stellen die beiden Sequenzen aus, worauf richten sie das Augenmerk des Publikums? Auf die während der Verhandlung vor dem Frankfurter Schwurgericht in der Psyche des Zeugen ablaufenden Prozesse? Fraglos, ja. Diese gewinnen ihr Profil und ihre Plausibilität allerdings erst vor dem Hintergrund der Behandlung, die dem Zeugen vor Gericht widerfährt. An seiner ersten Replik, der ausgiebigen Schilderung der bei seiner Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz erfahrenen Selektion, ist abzulesen: Markowski geht es nur vordergründig um die Identifikation des Angeklagten Dr. Frenzel, um eine angemessene Bestrafung des ihm persönlich bekannten Täters, wie er unmittelbar zuvor gegenüber seiner Betreuerin, Fräulein Helga erklärt. Ihm geht es (wenn er sich dessen allem Anschein nach auch nicht bewusst ist) offenbar darum, die Gräueltaten überhaupt erst zur Sprache zu bringen, öffentlich zu machen, vielleicht auch darum, am erlittenen Trauma zu arbeiten, therapeutisch zu arbeiten, indem er das ihm widerfahrene Leid sprachlich zu fassen sucht und kommuniziert.

Er will, und zwar im Land der Täter, von der Tat reden, als Opfer gehört und als Opfer anerkannt werden. Darum tritt er in den Zeugenstand, vor die Öffentlichkeit. Warum sonst sollte er die eingangs gestellte simple Frage „Erinnern Sie sich nun, ob Dr. Frenzel selektiert hat oder nicht?“ mit einer gut zweieinhalb-minütigen Narration beantworten, statt kurz zu sagen: „Ja, ich erinnere mich genau, er hat nach meinem Ermessen unzweifelhaft selektiert“? Sein Bedürfnis nach Mitteilung und Gehörtwerden kann durch die Verhandlung freilich nicht befriedigt werden. Und dies fiele auch nicht in ihr Gebiet. Das Schwurgericht ist ein Instrument der Rechtsprechung, kein therapeutisches und erst recht keines, das geeignet wäre, durch die Verurteilung einzelner eine Schuld bisher nicht gekannten Ausmaßes abzutragen. Das Inhumanum schlechthin, die Shoah auf der einen, und das Strafgesetzbuch im Verbund mit der Strafprozessordnung auf der anderen Seite, nach deren Maßgabe die Schuld eines Individuums in der Beweisaufnahme festgestellt und, ist der Einzelschuldnachweis erbracht, eine entsprechende, und das heißt eben auf ein individuell-menschliches Maß heruntergebrochene Strafe verhängt wird – diese beiden: Shoah und deutsche Rechtsprechung, siedeln schlechterdings nicht auf Augenhöhe. Ein der Shoah adäquates Gericht wäre – Intellektuelle wie Theodor Adorno, Paul Celan oder Hans-Magnus Enzensberger haben das oft genug betont – nicht von dieser Welt. Es müsste, um der Schwere des Verbrechens wenigstens annähernd Rechnung tragen zu können, zumindest im Horizont eines Strafrechts wirksam werden können, das nach Maßgabe der Empfehlungen der Alliierten und nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse auch das „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ kennt und unter Strafverfolgung stellt.

Markowski will, so akzentuieren es die beiden Sequenzen der Verhandlung, die Shoah erzählen, und holt (verständlicherweise) weit aus, präsentiert eine ausgiebige Schilderung, darf aber (das machen die statistischen Daten unzweifelhaft kenntlich) in der zweiten Sequenz nur mit Mühe noch Ja oder Nein und gegen Ende schließlich gar nichts mehr sagen. Das Wort führen die anderen. Er spricht nicht mehr als anklagendes Subjekt der Geschichte, sondern erweist sich als Objekt, als funktionales Element in einem Gerichtsverfahren, das dem ›neuen‹ deutschen Recht folgt. Seine Bemerkung dem Verteidiger gegenüber „Sie erinnern mich an Auschwitz“1 läßt sich als Indiz dafür heranziehen, dass der Zeuge sich neuerlich als verhandeltes Objekt erfährt.

Mit einer solchen These stünde der Film Ende der 1960er Jahre nicht allein. Er schriebe sich vielmehr ein in einen öffentlichen Diskurs, dessen Formierung mit der Aufnahme von Ermittlungen gegen NS-Verbrecher Ende der 50er Jahre beginnt (unter der Regie des Hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer) und 1968 einen ersten Höhepunkt erreicht. Vielleicht dürfen wir deswegen zu Beginn am Flughafen kurz vier Hippies sehen (Abb. 1), die einen Zebrastreifen überqueren – wie ein Jahr später die Beatles auf dem Cover des Abbey Road-Albums (Abb. 2) – und als Symbolgestalten eines sich abzeichnenden gesellschaftlichen Wandels lesbar sind.

Abb. 2: Cover ABBEY ROAD, The Beatles, 1969

Hier stellt sich allerdings auch die Frage, weshalb der Film 77 und nicht nur knapp neuneinhalb Minuten lange dauert. Selbst wenn man in Rechnung stellte, dass der Zeuge Markowski ja nicht nur im Zeugenstand zu sehen sein soll, sondern auch bei der Ankunft am Flughafen, im Hotel und in der Stadt, blieben nicht nur zahlreiche Sequenzen dysfunktional, sondern gleich ganze narrative Komplexe: Was hat Markowski mit dem Taximord und dem dilettantischen Banküberfall zu schaffen? Was mit dem Schicksal Ehlerts, des jungen Taxifahrers? Was schließlich mit der Beziehung zwischen dem Schauspieler, Hans Steffen, und Franziska Körner, der Flugbegleiterin? Auf diese Fragen antworten zu wollen, heißt den Stellenwert der beiden Sequenzen der Schwurgerichtsverhandlung bestimmen, ihre Funktion im Aussagesystem des ganzen Films klären zu müssen.

Auf der Ebene der handelnden Figuren gelingt das aber nicht. Freilich: Manche der Figuren begegnen sich: Markowski wird von Ehlert chauffiert, der Taximörder wird Franziska gegenübergestellt, Markowski besucht eine Theateraufführung, in der Hans Steffen die männliche Hauptrolle spielt, in den Straßen Frankfurts gehen die Träger der unterschiedlichen Handlungsstränge mehrfach aneinander vorüber (Abb. 3-6), am prägnantesten auf der Mainbrücke: In dem Moment, da Markowski zu Fräulein Helga sagt: „Ich wollte, daß man sie [gemeint sind die NS-Täter] faßt, und ich hatte einen Haß, daß sie sich hier verstecken konnten“,2 geht der mutmaßliche Taximörder an den beiden vorüber (Abb. 7).

Abb. 4: Andrej Markowski sitzt bei Taxifahrer Ehlers (Karl-Heinz von Hassel) im Auto.

MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, BRD 1968

Abb. 6: Helga (Christiane Schröder) passiert unbemerkt den vermeintlichen Taxi-Mörder.

MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, BRD 1968

MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, BRD 1968

Spätestens hier wird deutlich, dass die unterschiedlichen Narrative viel eher auf der Ebene der mise-en-scène zusammenwirken und so Bedeutung generieren. Hädrichs Film gelingt es nämlich, mit Hilfe dieser zentralen Komponente der Filmsprache, die beiden Gerichtssequenzen in einen übergeordneten Aussagezusammenhang zu überführen. Erreicht wird dies, indem Charakteristika des filmischen Darstellungsrepertoires, der Aufbau, die Komposition des filmischen Bildraums, in zwei diegetisch nicht miteinander verbundenen Handlungssträngen in identischer oder auffallend ähnlicher Form auftreten.

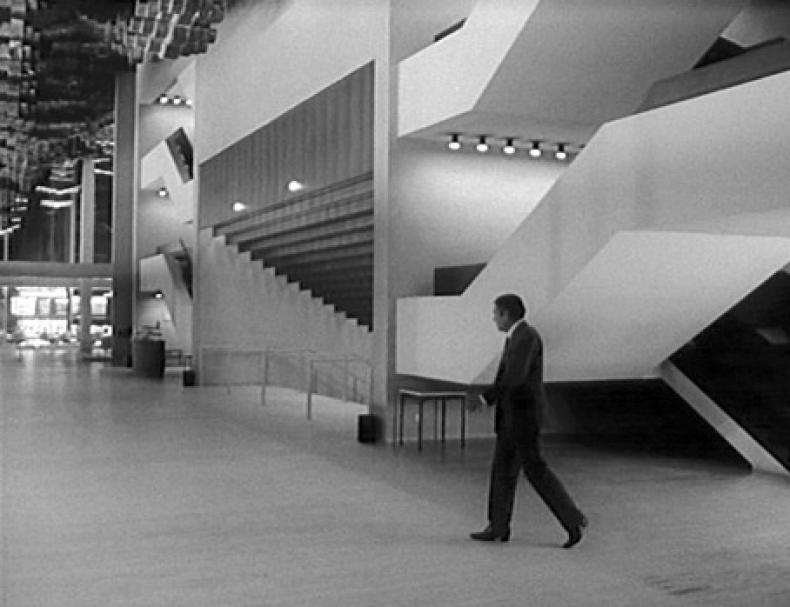

Die mise-en-scène schlägt eine Brücke von der Vernehmung des Zeugen vor dem Schwurgericht hin zum Theater, konkret: zum 1963 erst fertiggestellten, modernen, das neue Deutschland mit seiner großzügigen Glasfassade repräsentierenden Kleinen Haus des Frankfurter Schauspiels. Geprobt wird dort Die Ermittlung von Peter Weiss – ein 1965 uraufgeführtes Stück, das nahezu vollständig aus den Protokollen des Ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses aufgebaut ist. Eröffnet wird die Proben-Sequenz mit einer rund zweieinhalb-minütigen Schilderung einer Zeugin.

Das Schauspiel von Weiss ist räumlich angelegt wie der Schwurgerichtssaal des Hädrichschen Filmes auch: vom Zuschauerraum her gesprochen befinden sich links Angeklagte und Verteidigung, in der Mitte hinten die Richter, rechts die Staatsanwaltschaft, dazwischen steht – exponiert – die Zeugin. Unterstrichen wird diese Verbindung zum einen durch die Art und Weise, in der die beiden Gebäude, das Gericht und das Theater ins Bild gesetzt werden. Am deutlichsten wird dies, wenn wir den Zeugen nach seiner Vernehmung das Gerichtsgebäude verlassen sehen und sofort in Erinnerung gerufen wird, wie er kurz zuvor das Kleine Haus, das Theater verlassen hat: hier wie dort allein und durch ein steril wirkendes, funktionalistisches Treppenhaus. (Abb. 8 und 9)

Unterstrichen wird diese Verbindung auch durch die Tatsache, dass ein Gutteil der von Markowski abgegebenen Zeugenaussage aus den Repliken derjenigen Zeugen montiert ist, die Weiss aus den Protokollen des ersten Auschwitzprozesses übernommen hat. Spätestens jetzt sollte ausreichend deutlich sein, dass hier die beiden Bereiche Recht und Theater in ein Verhältnis wechselseitiger Bedeutungsanreicherung treten: Was intradiegetisch über den Verhandlungstag am Schwurgericht gesagt wird, ist nicht eben viel und bleibt hinter der durch die Kameraarbeit erbrachten analytischen Leistung weit zurück; der kritische Impetus zielt auf das Engagement der Anklage, das ein Rundfunksprecher kommentiert:

Die Staatsanwaltschaft, von der anzunehmen sein könnte, daß Sie dem Zeugen der Anklage nicht gar zu passiv zur Seite steht, schweigt manchmal allerdings so vollkommen, daß man glauben könnte, ihre Vertreter säßen im falschen Prozeß.3

Weitaus ergiebiger sind dagegen die Äußerungen, die im Umfeld der Peter Weiss-Inszenierung abgegeben und in der Logik der Engführung von Schwurgerichts- und Schauspielnarrativ als Kommentare auch zum Auschwitz-Prozess lesbar werden. Vor allem die Äußerungen der Darstellerin der Zeugin 5 und diejenigen des Schauspielers Hans Steffen fallen hier ins Gewicht:

Ja, aber die Leute werden sagen: So wie die SS-Leute sind wir ja Gott sei Dank gar nicht gewesen. Sie wollen nichts zu tun haben mit all den Greueln, und auch nicht verantwortlich sein.

Das war doch in allen Prozessen so: Die SS-Leute wurden als, als Buhmänner, als Ersatz hingestellt und unten saß ’ne ganze Nation von Schuldigen und sagte: Guck mal, da sind die Verbrecher und wir haben ja sowieso damals alle nichts tun können. […] Auch die Richter sind hiergeblieben [in Deutschland], die jetzt Recht sprechen über die SS-Mörder, die die Ankläger, die Staatsanwälte, wir alle, unsere Eltern.4

Diese Bemerkungen richten ihr kritisches Licht von derselben Position aus auf die Prozesse und den Umgang der Deutschen mit der NS-Vergangenheit wie der Rundfunkreporter auch. Es ist eine intradiegetische, also fest in der vorgestellten Welt verankerte Position.

Anders verhält es sich, wenn man die Debatte über das kritische Potential des Theaters mit einbezieht. Zu denken ist hier an die Diskussion im Rahmen der Theaterprobe – wie die Collage aus Zeugenaussagen stimmig umzusetzen, welche Rolle dem Publikum zuzuweisen und welcher Wert auf ästhetische Überformung zu legen sei – und an das Gespräch, das Hans Steffen und Franziska Köhler im Turm-Restaurant führen über Wiedergutmachungsschnulzen und die moralische Bevormundung der Gesellschaft durch die Institution Theater. In dieser Perspektive geht es auf einmal auch um die Frage nach dem Stellenwert der Schauspielkunst – was wiederum den Blick auf Markowski verändert. Wir sehen ihn nicht mehr in einer ungestörten Filmillusion, nicht mehr allein in der Geschlossenheit der Rolle als Zeugen, sondern betrachten zugleich auch, und zwar ermutigt durch die Überlegungen der Schauspielerin, die im Weiss’schen Stück die Zeugin spielt, die Schauspielkunst Vaclav Volkas. Wie interpretiert er die Rolle des Zeugen? Diese Frage aber zielt bereits auf den Film selbst. Hädrichs MORD IN FRANKFURT bezieht so sein eigenes Medium mit ein in die kritische Reflexion über den Umgang mit der NS-Vergangenheit.

Eine solche Akzentverschiebung ist kein Akt interpretatorischer Willkür. Auch hierzu regt Hädrichs Film selbst an, wenn er die bereits durch die beiden Theaterinszenierungen und durch die Verhandlung im Schwurgerichtssaal bekannte Anordnung aus Aufführungsort, Zuschauerraum und vorgestellter Welt ein weiteres Mal, wenn auch nur dezent, ins Spiel bringt. Warum sonst sollte im Gesellschaftsraum des Hauses Winterberg ein geselliges Fernsehbeieinander vorgeführt werden? Zu sehen sind Franziska und weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Ihr Blick ist auf das Fernsehgerät gerichtet (Abb. 10), was in einer bereits vertrauten, aus den Totalen auf die beiden Theaterräume des neuen Frankfurter Schauspielhauses vertrauten Einstellung präsentiert wird (Abb. 11-13). Die Kamera ist von hinten so auf die im Fernsehgerät vorgestellte Welt gerichtet, dass im Vordergrund die Zuschauer sichtbar sind.

Die Szene ergibt im Funktionszusammenhang des Hädrichschen Films nur dann einen Sinn, wenn man sie als Spiegelung der eigenen medialen Bedingungen bestimmt. Das Band, das das Verbundsystem der Zeugenauftritte auf der Bühne und vor Gericht zusammenhält, umschlingt eben auch den ‚Auftritt‘ im Fernsehen und damit die eigene Kommunikationssituation des Hädrichschen Fernsehfilms (Abb. 14).

Es lässt sich jetzt erheblich präziser bestimmen, worauf der Film seinen Fokus richtet: nicht mehr auf den kritischen Umgang mit der Schuld allein, sondern auf den Stellenwert, der dabei dem Film innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft zukommen kann und soll. MORD IN FRANKFURT erspielt sich auf diese Weise, durch kritische Reflexion der eigenen medialen und kommunikativen Bedingungen einen entscheidenden Vorsprung gegenüber der Peter Weiss-Inszenierung und der Gerichtsverhandlung. Im Unterschied zu diesen entgeht er dem von Franziska formulierten Vorwurf:

Also mich kriegen jedenfalls keine zehn Pferde in so eine Aufführung. Und außerdem habe ich immer das Gefühl, ihr steht auf der Bühne mit erhobenem Zeigefinger und wollt uns drohen. […] Ihr steht da […] und klagt das Publikum an.5

Zwar folgt auch Hädrichs Film dem Vorschlag des Regieassistenten der Weiss-Inszenierung, indem er dem Publikum fortwährend einen Spiegel vorhält; dies geschieht aber nicht – und das ist ausschlaggebend – von einem sicheren Standort aus, weil das kritische Licht, das MORD IN FRANKFURT auf das Vorhalten des Spiegels wirft, auch zurückfällt auf den Film selbst. An seinem Ende demonstriert der Film ein letztes Mal, unaufdringlich, wie und mit welchen Mitteln er Stellung zu beziehen vermag: Markowski möchte nach der niederschmetternden Erfahrung seiner Vernehmung unverzüglich abreisen. Da am selben Abend kein Flugzeug mehr nach Polen fliegt, zieht er eine Bahnfahrt der Verlängerung seines Aufenthaltes vor.

„Das macht nichts. Bleiben Sie hier“, sagt er am Frankfurter Hauptbahnhof zu seiner Betreuerin Fräulein Helga. Sie werden am Bahnsteig getrennt, weil Fräulein Helga keine „20 Pfennig“ parat hat für eine Bahnsteigkarte. Über die Barriere hinweg nimmt sie Abschied: „Auf Wiedersehn. … Gute Fahrt. … Vielleicht sehen wir uns mal wieder“. Nach einer längeren Pause antwortet ihr Markowski „Das wäre schön“.6 Er wendet sich um und geht auf einen Zug zu, der den Erwartungen an einen zeitgemäßen, Ende der 60er Jahre eingesetzten Fernreisezug nicht so recht entsprechen will. Er verfügt nicht etwa über die seit den 50er Jahren im europäischen Reiseverkehr üblichen Waggons, sondern offenbar über sogenannte Umbauwagen, die in den 1920er und 30er Jahren bereits als Abteilwagen in Betrieb genommen und nach Kriegsende notdürftig modernisiert worden sind (Abb. 15). Unser letzter Blick auf den scheidenden Auschwitzzeugen Dr. Markowski zeigt ihn in einem Umfeld, das nicht dem sonst so ostentativ ausgestellten modernen Frankfurt zuzurechnen ist. „Sie erinnern mich an Auschwitz“7 – möchte man mit Markowskis Worten angesichts der veralteten Reisezugwagen und angesichts des trostlosen Bahnsteigs sagen.

Und auch für die nächste Einstellung gilt das. Es erfolgt ein klassischer Umschnitt. Eben noch hat sich Markowski verabschiedet, vielleicht auf immer, hat sich noch einmal kurz umgedreht und gewinkt. Jetzt zeigt uns die Einstellung, worauf er sich winkend bezogen hat: Fräulein Helga freilich, im modernisierten Bahnhofsgebäude (Abb. 16), das im Licht der Leuchtreklamen strahlt. „Sie erinnern mich an Auschwitz“ möchte man auch hier wieder mit Markowski sagen, nicht auf Fräulein Helga bezogen, sondern auf die beiden unmittelbar über ihrem Kopf strahlenden Leuchtreklamen. Die augenfälligere wirbt für die „COMMERZB[ANK]“, für eines der drei großen Bankhäuser, die sich während der NS-Zeit an der Auflösung und Vereinnahmung jüdischer Unternehmen sowie am Einzug jüdischer Vermögen beteiligt haben, für diejenige Bank, die intensive Geschäftsbeziehungen zum Erfurter Unternehmen J.A. Topf & Söhne unterhielt, das die Krematorien für das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau angefertigt hat.

Die etwas weiter hinten platzierte Leuchtreklame wirbt für die „FARBWERKE HOECHST AG“, die sich 1925 zusammen mit anderen zur I.G.-Farbenindustrie zusammenschloss, während der NS-Zeit Zwangsarbeiter beschäftigte und erst 1951 nach deren Entflechtung wieder eigenständig wurde. Unter den 1925 fusionierenden Unternehmen befand sich auch die Deutsche Gesellschaft zur Schädlingsbekämpfung mit Sitz in Frankfurt, die die SS in Auschwitz mit Zyklon B beliefert hat. Diese subtilen Hinweise auf das andere, der eigenen Vergangenheit alles andere als kritisch sich zuwendende Gesicht des modernen Nachkriegsdeutschlands hat die Kamera gegeben, hinter der mit Jost Vacano – und mit dieser Pointe schließt nicht nur Hädrichs Film, auch ich möchte damit schließen – „ein kluger Kopf“ steckt (Abb. 17).

- 1MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 1:07:54–1:08:00

- 2MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 1:00:44–1:00:49

- 3MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 1:12:39–1:12:52

- 4MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 0:19:23–0:20:37

- 5MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 0:56:51–0:57:12

- 6MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 1:14:38–1:14:43

- 7MORD IN FRANKFURT, R: Rolf Hädrich, D 1967, 1:07:54–1:08:00