Relokation des Kinos

Relokation des Kinos

Vorab-Veröffentlichung aus dem Sammelband: Filmerfahrung und Zuschauer, Bertz + Fischer Berlin 2014

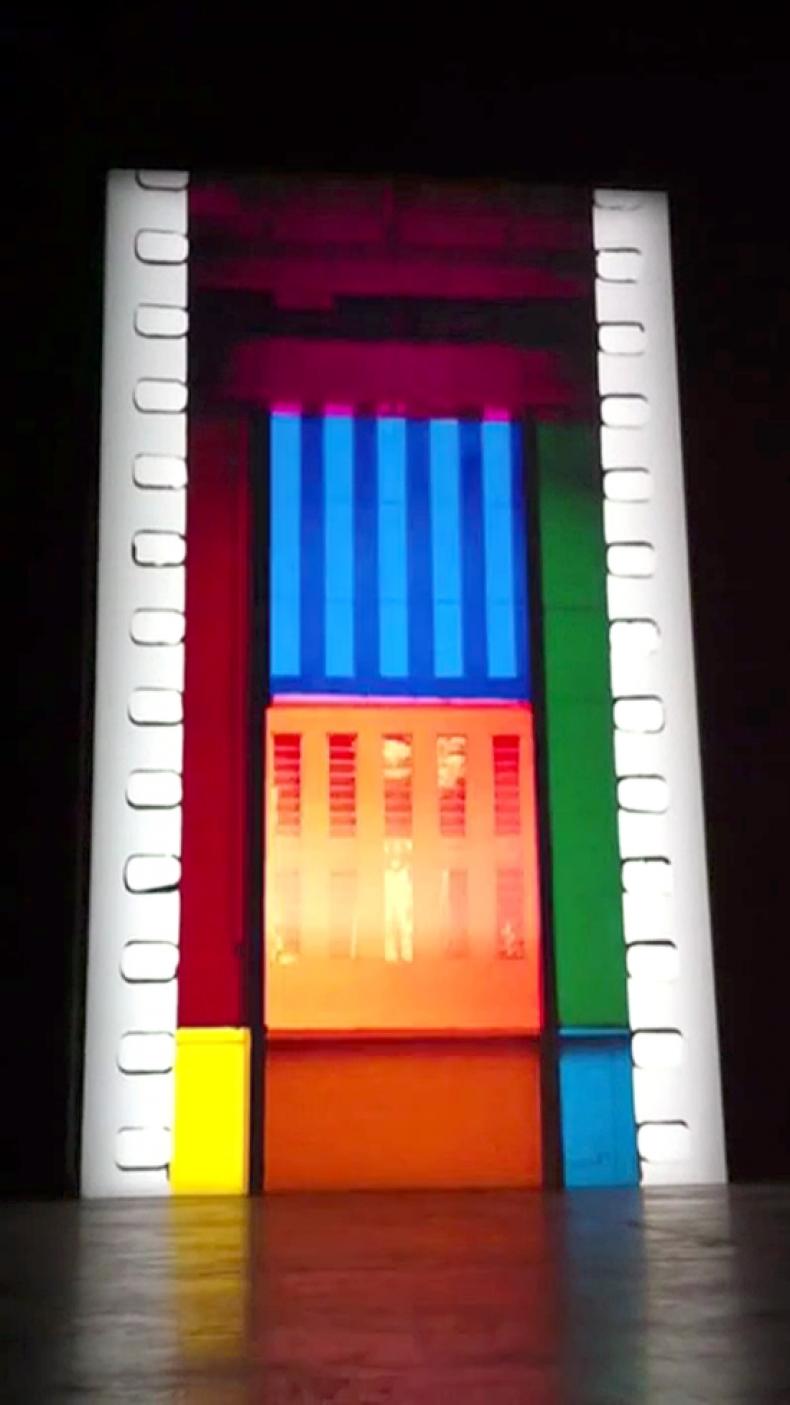

Im Oktober 2011 zeigte die englische Künstlerin Tacita Dean in der Londoner Tate Modern ihr Werk FILM (Installation, R: Tacita Dean, GB 2011).1 Es handelte sich um einen Kurzfilm, der in Endlosschleife in einem dunklen Saal mit Sitzgelegenheiten für Zuschauer auf eine große Leinwand projiziert wurde. Eine Tafel am Eingang zum Saal hob jedes einzelne dieser Elemente hervor: »farbiger und schwarz-weißer, anamorphotischer 35-mm-Filmstreifen im Normalformat mit handkolorierten Sequenzen, stumm, Endlosschleife, 11 Minuten. Große Frontprojektion; Vorführkabine; frei stehende Leinwand; Loop; Sitze.«

Film, R: Tacita Dean, GB 2011

Charlotte Higgins, die das Werk am 10. Oktober 2011 im Guardian besprach, nannte es eine »Hommage an ein sterbendes Medium«.2 Und FILM ist zweifellos ein Akt der Verteidigung des Filmmaterials – ebenjenes Materials, dessen Vertrieb Kodak, wie am 22. Juni 2009 angekündigt, nach 74 Jahren Produktion aufgrund der Verkaufseinbrüche einstellen will. Doch neben der Bewahrung eines Träger-Mediums scheint es bei FILM auch um die Bewahrung eines Mediendispositivs zu gehen: Es fanden sich in der Tate ein Projektor, eine reflektierende Leinwand, ein dunkler Saal, eine Bank, auf der man sitzen kann – alles Dinge, die in Zeiten digitaler Bilder immer seltener werden. Im Grunde versuchte Tacita Dean all jene Bestandteile des Kinos wieder herzustellen, die seine technische Grundlage bilden. Paradoxerweise präsentierte sie sie aber als Teil einer Kunstinstallation: Sie trug sie als ein Werk zusammen, das für eine Galerie oder ein Museum bestimmt ist. Es ist daher auch kein Zufall, dass das Publikum der Turbinenhalle der Tate Modern andere Erwartungen hatte und sich anders verhielt, als wenn es sich zum Beispiel in einem der kleinen Säle des gar nicht weit entfernten British Film Institute eine Woody-Allen-Retrospektive oder in einem Imax-Saal MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL ( R: Brad Bird, USA 2011) angesehen hätte. Dieses Publikum ist nicht in die Turbinenhalle gekommen, um dort das vorzufinden, was gewöhnlich mit dem Begriff Kino bezeichnet wird, also eine Abfolge von Bildern und Tönen, die eine bestimmte Darstellung der Welt und eine bestimmte Beziehung zum Betrachter erzeugen. Es ist wegen der Kunst gekommen. Es stellt sich also die Frage, ob Tacita Dean in ihrem Versuch, ein Medium (einen Träger und ein Dispositiv) zu bewahren, nicht das Feld des Kinos als Media3 (eine besondere Form von Darstellung und Zuschauerschaft) verlassen hat.

Fast als Kontrapunkt, wenn wir die Tate hinter uns lassen – aber auch das British Film Institute, das nur zu leicht als »Tempel« der Bewahrung kanonischer Werke zu erkennen ist – finden wir viele Erscheinungen, in denen Kino als Media nicht nur weiterlebt, sondern sich selbst ohne sein Medium jenseits seiner traditionellen Grenzen verbreitet. Fast zeitgleich zur Eröffnung der Tacita-Dean-Schau haben sich in London beispielsweise Menschen einen Platz an einem Kanal unter einer Autobahnbrücke wieder angeeignet und in einen Ort verwandelt, an dem für die Anwohner des Viertels Filme vorgeführt werden.4 Im August 2011 wurden die Gärten des Pariser Trocadéro (dem alten Sitz der Cinémathèque française) Spielort des Cinéma au clair de lune mit Vorführungen unter freiem Himmel.5 Wenige Monate zuvor wurde auf dem Kairoer Tahrir-Platz ein schon während des Arabischen Frühlings genutzter Raum mit Projektor und Leinwand wiederbelebt, auf dem unterschiedlichste Filme gezeigt werden.6 Aber die diffuse Gegenwärtigkeit des Kinos als Media geht weit über diese Erscheinungen hinaus. Wir können heute Filme über viele neue Geräte sehen: Blockbuster LLC bietet in den USA einen ganzen Katalog an Titeln für den DVD-Player an, Netflix liefert sie als Streaming für Fernseher oder Computer; andere Unternehmen bieten neue Produktionen fürs Smartphone und kurze Sequenzen können wir auf YouTube sehen. Ebenso sehen wir auf Reisen Filme im Flugzeug und, bunt gemischt mit Sport und News, in Bars und Cafés. Mehr noch, es gibt eine Überfülle an Bildern und Tönen, die sich auch in weniger traditionellen Formaten einer filmischen Sprache bedienen: Dokumentationen, Werbefilme oder Kurzfilme in Wartesälen, in Geschäften, auf der Straße, auf öffentlichen Plätzen, an urbanen Medienfassaden usw. Und sehr viele Dinge, die noch mit dem Kino selbst zu tun haben, können wir aufs IPad oder Handy runterladen – einen Trailer oder eine Filmparodie, ein Videotagebuch oder einen Travelogue – egal wo wir sind, Hauptsache wir sind online. Die enorme Ausbreitung von Bildschirmen im Alltag – bis hin zu den Präsentationsformen der allerneuesten Generation, die sich interaktiv und multifunktional in Form eines Fensters oder einer Tischauflage perfekt ins häusliche oder urbane Umfeld einfügen7 – hat auch ein Fortbestehen des Kinos zur Folge. Sie ermöglicht ihm neue Vertriebsmodalitäten, neue Produkttypologien und neue Rezeptionskontexte. Sie erlaubt ihm das Überleben zu einem Zeitpunkt, da es sich an eine veränderte Umgebung anpassen muss.

Wir stehen also vor einem kleinen Paradox. Auf der einen Seite haben wir eine Künstlerin, die ein Medium, das heißt eine technische Basis, auch auf Kosten des Medias verteidigt. Und auf der anderen Seite ist die Industrie offensichtlich nicht unempfänglich für die Tendenz, das Media weiterleben zu lassen, und zwar als eine Art, Dinge darzustellen und mit einem Publikum in Kontakt zu treten, selbst wenn dabei das Medium verleugnet wird. Doch erlaubt uns genau dieses Paradox ein Nachdenken über das aktuelle Kino jenseits simpler Proklamationen seines Todes oder seiner triumphalen Bewährung. Was passiert mit dem Kino in einem Moment, in dem es wesentliche Komponenten verliert und völlig neue Möglichkeiten dazugewinnt? Was wird aus ihm in einer Zeit, in der anscheinend alle Medien aufgrund des Konvergenzprozesses die alten Pfade verlassen und sich neue Wege erobern? Was ist es und vor allem, wo ist es?8

Ich werde auf diese Fragen antworten, indem ich zunächst vier Punkte erläutere, die in gewisser Weise den Hintergrund beleuchten.

Zuallererst ist ein Media, im Singular, nicht nur sein Medium – es ist nicht nur ein Träger oder ein Dispositiv. Ein Media ist auch und vor allem eine an eine bestimmte Form der Vermittlung gebundene kulturelle Form – es ist eine spezielle Form, sich zur Welt und den Mitmenschen in Beziehung zu setzen, und ist daher eine spezielle Form der Erfahrung.9 Seit seinen Anfängen wird Kino mit einer bestimmten Art und Weise gleichgesetzt, bewegte Bilder zu betrachten und durch diese Bilder auf die Welt zu blicken. Schon immer war Kino eine bestimmte Art, eine Darstellung und gleichzeitig die darin dargestellte Realität zu erleben.

Zweitens zirkulieren Erfahrungen und werden nicht nur an ihren kanonischen Orten reaktiviert. Die Kinoerfahrung macht da keine Ausnahme: Man kann sie auch außerhalb des traditionellen, dunklen Saals vor anderen Leinwänden oder Bildschirmen antreffen – sicher nicht die gleiche Erfahrung, aber doch einige ihrer Merkmale. Genau diese Relokation der Erfahrung ermöglicht dem Kino sein Überleben.

Drittens treiben die neuen Kontexte das Kino als ein Media zweifellos zur Veränderung. Die Bedingungen, unter denen sich eine Media-Erfahrung materialisiert, speziell ihre technische Grundlage, spielen eine entscheidende Rolle. Dennoch kann die Erfahrung in gewisser Hinsicht die gleiche bleiben, solange sie ihre Form, ihre Gesamtkonfiguration, beibehält. Anders gesagt: Solange sie weiterhin einer bestimmten Idee entspricht, die wir vom Kino haben – einer Idee, die sich aus unseren Gewohnheiten zusammensetzt, aus unseren Erinnerungen, vielleicht aus unserer Sehnsucht und sicher auch aus unserem Gefühl davon, was es bedeutet, »einen Film zu sehen«.

Und schließlich fordert es seinen Tribut, unsere Vorstellung vom Kino auch angesichts ungewohnter, neuer Situationen, in denen wir uns befinden, bewahren zu wollen: Es führt dazu, dass wir uns der Vergangenheit auf eine Weise besinnen, die sie zur notwendigen Prämisse der Gegenwart und vielleicht sogar der Zukunft macht. Das, was war, muss als Voraussetzung und als Modell dessen erscheinen, was ist und vielleicht noch sein wird. Nur so kann die Idee vom Kino eine gewisse Kontinuität behalten und können wir unsere neuen Erfahrungen »kinematografisch« nennen. Daraus folgt ein zusätzliches Paradox: Filmgeschichte ist nicht nur etwas, das wir unter dem Druck der Gegenwart ständig umschreiben, sondern sie ist auch etwas, das vor allem angesichts des jetzt drohenden Untergangs des Kinos Form annimmt. Es handelt sich somit um eine zwar glorreiche, aber auch zunehmend hoffnungslos posthume Geschichte.

Kino und Erfahrung

Von Anfang an wurde Kino als eine eigenständige Erfahrung betrachtet. Natürlich handelt es sich auch um ein technisches Dispositiv: Die ersten Theoretiker waren von der Präsenz der im Italienischen »Maschine« genannten Kamera fasziniert. Ich denke dabei an Jean Epsteins berühmte Beschreibung der Filmkamera: »Die Bell & Howell ist ein Metallgehirn, standardisiert, gefertigt und verbreitet in ein paar tausend Exemplaren. Sie transformiert die Welt, die ihr äußerlich ist, in Kunst [...] [ein] Subjekt, das nur Objekt ist – also ohne Bewusstsein, das heißt ohne Zögern und Skrupel, weder käuflich noch gefällig und jenseits möglicher Fehler. Ein Künstler also, von unbedingter Aufrichtigkeit.«10 Doch ich denke auch an Blaise Cendrars Beschreibung des Projektionsdispositivs: »Über dem Kopf des Zuschauers schnellt der Lichtstrahl wie ein Delfin. Die Figuren streben von der Leinwand zur Projektionslinse. Sie stürzen, drehen, verfolgen, treffen sich mit einer leuchtenden, mathematischen Präzision.«11 Es ist also kein Zufall, dass Ricciotto Canudo in einem Schlüsseltext der frühen Filmtheorie, La naissance d’un sixième art, von »einem neuen Theater« spricht, »einer Art wissenschaftlichem Theater aus präzisen Berechnungen, mechanischen Ausdrucksformen«.12 Und es ist auch kein Zufall, dass in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine der häufigsten Bezeichnungen für Kino »die mechanische Kunst« war – ein Begriff, der auch im Titel eines Buches von Eugenio Giovannetti auftaucht, das reich ist an benjaminischen Ideen avant la lettre.13 Kino ist zweifellos ein Mechanismus, der darauf ausgerichtet ist, Bilder auf Film festzuhalten und auf einer Leinwand wiederzugeben – es ist zweifellos ein Medium.

Dennoch wird die »Maschine« nicht um ihrer selbst willen geschätzt, sondern um das, was sie bewegen kann und den Zuschauer machen lässt. Béla Balázs spricht auf einer der entscheidenden Seiten seines Buchs Der sichtbare Mensch vom Kino als von einer »Technik zur Vervielfältigung und Verbreitung geistiger Produktion«.14 Auch die Druckerpresse ist eine Technik, aber während sie »mit der Zeit das Gesicht der Menschen unleserlich gemacht«15 hat, stellt das Kino unsere visuellen Fähigkeiten und unser Vertrauen in die Körpersprache wieder her. »Viele Millionen Menschen sitzen allabendlich da und erleben durch ihre Augen menschliche Schicksale, Charaktere, Gefühle und Stimmungen jeder Art, ohne der Worte zu bedürfen.«16 Die Betonung liegt auf der Art und Weise, wie ein Dispositiv unsere Sinne mobilisiert und uns in Bezug zur Welt setzt – auf der Form der Erfahrungen, die es hervorruft.

Diese Erfahrung verdankt der »Maschine« viel, doch nicht alles. Sie stützt sich auf eine Technik, findet aber auch anderswo Nahrung. Beispielsweise hat die übersteigerte Wahrnehmung zweifellos mit der Tatsache zu tun, dass Kino mit Bildern arbeitet und sie zudem in einem dunklen Saal präsentiert, was unsere Konzentration auf sie erhöht. Wie Giovanni Papini sich erinnert: »[Kino] hat den Vorteil, nur einen einzigen Sinn zu beschäftigen, den Gesichtssinn [...] und dieser eine Sinn wird durch die wagnerianische Verdunkelung des Saals künstlich von Ablenkungen frei gehalten.«17 Doch auch unsere Neugier und unsere Obsessionen treiben uns dazu, gebannt auf die Leinwand zu starren. Jean Epstein bemerkt: »Wir wollen sehen wegen unserer experimentellen Mentalität, wegen unseres Verlangens nach einer exakteren Poesie, wegen unserer analytischen Veranlagung, unseres Bedürfnisses, neue Fehler zu machen«18 Und in einem faszinierenden Text spricht Walter Serner von der »Schaulust«, die die Menschheit seit je dazu treibt, die schrecklichsten Schauspiele mit anzusehen und nicht vor Blut, Feuer und Gewalt zurückzuschrecken.19

Unser Vertrauen in die Filmbilder hat auch damit zu tun, dass es sich um eine fotografische Reproduktion handelt, die selbst das festhalten kann, was uns normalerweise entgeht. Zum Auge der Filmkamera sagte Jean Epstein: »Denken Sie nur, dieses Auge sieht Wellen, die für uns nicht wahrnehmbar sind, und auf der Leinwand enthält die Liebe nun etwas, was bislang keiner Liebe je zu eigen war: ihren legitimen Anteil am Ultraviolett.«20 Wenn der Betrachter den Filmbildern glaubt, dann auch, weil sie »die einzig unbestrittene, wahre Überlegenheit des Menschen über das Tier« spiegeln: »seine Fähigkeit, das Abbild des Lebens festzuhalten, und somit seinen Triumph über Vergänglichkeit und Tod«, wie Ricciotto Canudo schrieb.21

Kino regt auch unsere Fantasie an, und zwar weil das Bild auf der Leinwand keine eigene physische Konsistenz hat. Georg Lukács bemerkte: »Die Welt des ›Kino‹ ist ein Leben ohne Hintergründe und Perspektiven, ohne Unterschiede der Gewichte und der Qualitäten«22 und ist daher für die Möglichkeit offen, auch wenn sie als Realität auftritt. Die Fantasie findet auch freien Zugang, weil das Kino aus sich heraus und über Anleihen bei den anderen Künsten eine Sprache entwickelt hat, die der »Einbildung« viel Raum lässt, wie Victor O. Freeburg bemerkt hat.23

Noch einmal: Die sinnliche Erregung, die den Zuschauer in Bann schlägt, speist sich aus der Fähigkeit des Kinos, die Bewegung der Dinge zu bewahren und die Realität en détail zu beobachten. Jean Epstein bekannte bezüglich der Großaufnahme: »Ich betrachte, beschnüffele, berühre.«24 Diese Erregung ist allerdings auch ein Echo des Zeitgeists, der eine ständige Anspannung der Menschen verursachte. Karel Teige bemerkte: »Auch der Ruhigste von uns Bewohnern des elektrischen Zeitalters wird täglich mit einer Myriade starker Sinneseindrücke und erregender Informationsfetzen bombardiert.«25

Schließlich das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören, das sich bei Kinovorführungen einstellt, rührt daher, dass derselbe Film gleichzeitig an vielen Orten gezeigt werden kann. Louis Delluc behauptet: »Der Halbkreis, in dem die Zuschauer versammelt sind, umfasst die gesamte Welt. Ganz vereinzelte und unterschiedliche Menschen gehen auf beiden Hemisphären gleichzeitig in denselben Film.«26 Élie Faure erinnerte daran, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl sich auch aus dem uralten Menschheitstraum speist, einen Zustand von Gemeinschaft zu schaffen, in dem kollektive Gefühle und Werte ausgelebt werden27; womit auch die Fähigkeit der modernen Masse zusammenhängt, Interesse und Aufmerksamkeit so zu teilen, bis sie, wie Victor O. Freeburg schrieb, eine wirkliche öffentliche Meinung bilden.28

Daher ist Kino nicht einfach nur eine »Maschine«. Es ist vor allem eine Form der Erfahrung, in der neben der Technik noch weitere Faktoren eine Rolle spielen: kulturelle, soziale, ästhetische und sogar anthropologische Faktoren. Kino gehört zu jenen technischen Dispositiven, die zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert unsere Art, die Welt wahrzunehmen, verändert haben.29 Doch es geht auch über die schiere Technik hinaus und bringt uns dazu, »die sichtbaren Dinge in der Fülle ihrer urzeitlichen Kraft« zu begreifen.30 Anders gesagt: Kino ist zweifellos ein Medium, doch erschöpft sich seine Identität nicht darin. Wenn überhaupt ist es ein Media, das heißt ein Vermittlungspunkt zwischen uns und der Wirklichkeit und zwischen uns und anderen. Die Form dieser Vermittlung – zu der viele und unterschiedliche Instanzen beitragen – kennzeichnen wirklich das Kino.

Die Filmtheorie der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hat diesen »experimentellen« Ansatz ständig weiterentwickelt. In den 30er Jahren änderten sich die Dinge etwas und das Medium gewann die Oberhand. In seinem maßgeblichen Buch Film als Kunst bemerkte Rudolf Arnheim, dass es gerade die technischen Begrenztheiten von Träger und Dispositiv sind, die das Kino zu einer eigenen Sprache treiben; nur unter Berücksichtigung des Mediums lassen sich die expressivsten Lösungen finden.31 Aber der »experimentelle« Ansatz sollte weiterhin präsent bleiben. In jenen Jahren prägte er das Denken von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer32, um in den folgenden Jahrzehnten noch mächtiger in den Beiträgen zum Beispiel von André Bazin33 und Edgar Morin34 wiederaufzutauchen, die nicht von ungefähr auf der Rückgewinnung von Phänomenologie, Psychologie und Anthropologie basierten.

Was uns dieser Ansatz sagt, ist, dass uns die Bilder auf der Leinwand überraschen und einnehmen, sie reizen unsere Sinne oft bis ins Unerträgliche, sie führen uns direkt zur Wirklichkeit, die sie uns neu und wie zum ersten Mal sehen lassen, sie öffnen uns dem Kontingenten und gleichzeitig dem Möglichen, sie verlangen Anteilnahme am Dargestellten und sie lassen uns im Einklang mit anderen Zuschauern leben. Wenn Kino eine Erfahrung ist, ist dies die Form, die sie annimmt.

Empfindungen frei Haus

Ein Merkmal dieser Erfahrung ist, dass sie, wenn sie einmal im dunklen Saal gemacht wurde, woanders wieder auftauchen kann, auch fern von jeder Leinwand.

In seinem Essay-Roman Kurbeln. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Filmoperateurs Serafin Gubbio lässt Pirandello seinen Protagonisten sagen: »Und meine Augen und Ohren sehen und hören durch die lange Gewohnheit schon alles auf diese merkwürdige, rasche, zitternde und tickende Art.«35

Mit Bezug auf dieselben Jahre, in denen Pirandello seinen Roman schrieb, erinnert Jean-Paul Sartre sich in seiner Autobiografie an die enge Verbundenheit seiner Kindheit mit dem Kino und gesteht, dass er die Atmosphäre der ersten Kinematografen bei den unvorhergesehensten Gelegenheiten wiederfindet: »Wir waren geistig im selben Alter. Ich war sieben Jahre alt und konnte lesen, die neue Kunst war zwölf Jahre alt und konnte nicht sprechen. [...] Unsere gemeinsame Kindheit habe ich nicht vergessen: wenn man mir einen englischen Bonbon in den Mund steckt, wenn sich in meiner Nähe eine Frau die Nägel lackiert, wenn mir auf der Toilette eines Provinzhotels der Geruch eines bestimmten Desinfektionsmittels entgegenschlägt, wenn ich nachts in einem Zug an der Decke die violette Notbeleuchtung erblicke, dann finden meine Augen, meine Nase, meine Zunge wiederum die Lichter und Düfte jener verschwundenen Säle.«36

In der schönen Essay-Erzählung seiner Besteigung des Ätna entdeckt Jean Epstein im Eruptionsspektakel etwas für das Kino Typisches: »Unvermutet, wie zum ersten Mal, sämtliche Dinge unter ihrem göttlichen Blickwinkel zu entdecken, mit ihrem symbolischen Profil, ihren unerschöpflichen Analogien, einem Ausdruck persönlichen Lebens, darin besteht die große Freude des Kinos [...].«37 Im selben Text erinnert Epstein uns auch daran, dass er tags zuvor, als er die verspiegelte Treppe eines Hotels in Catania hinunterstieg, einen analogen aber entgegengesetzten Eindruck hatte. Sein in tausend Profilen gespiegeltes Abbild hatte ihm eine unbarmherzige Sicht auf sich selbst ermöglicht, genau wie auf der Leinwand, auf der wir die Dinge ohne die gewöhnlichen Filter sehen. Das Objektiv der Kamera »ist ein Auge ohne Vorurteile, ohne Moral, unabhängig von zufälligen Einflüssen; eines, das in einem Gesicht oder in Bewegungen Züge zu sehen versteht, die wir, belastet durch Sympathien und Antipathien, Gewohnheiten und Erwägungen, gar nicht mehr zu sehen in der Lage sind.«38

Und schließlich bemerkte Michel de Certeau Jahre später, als das Kino schon dabei war, seinen Status zu ändern, wie man nach einen Film von Jacques Tati Paris mit anderen Augen sieht, so als würde die Stadt weiterhin auf einer Leinwand leben: »So bemerkt der Zuschauer, wenn er nach einer Vorführung von play-time [Tatis herrliche Zeiten; 1967; R: Jacques Tati] aus dem Kino kommt, den Humor der Straße, so als hätte er Tatis Blick. Der Film hat eine humoristische Betrachtung möglich gemacht, die ohne ihn nicht entstanden wäre. Gleiches gilt für die Lektüre eines Gedichts, die Begegnung mit einem Menschen, für das bewegte Leben einer Gruppe. Wenn das Register der Wahrnehmung oder des Verstehens dadurch verändert wird, dann hat das Ereignis dies ermöglicht und in einem ganz realen Sinn diesen anderen Typ des Weltbezugs zugelassen.«39

Diese Eigenschaft filmischer Erfahrung, woanders, fern des dunklen Kinosaals wiedergeboren zu werden, wollen wir versuchen, besser einzuordnen, und zwar mit einem weiteren Text aus den 1920er Jahren, der allgemein von den Medien handelt. In einem Essay, den Walter Benjamin nicht zufällig im Motto zur dritten Fassung von Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zitiert, macht Paul Valéry im Zusammenhang von Musik und Grammofon eine treffende Beobachtung.40 Dank der Reproduktions- und Übertragungsmöglichkeiten wird es uns möglich sein, »das Gefüge der Empfindungen – genauer: das Gefüge der Reize – überallhin zu befördern oder an jedem Orte neu zu erzeugen verstehen, das irgendwo ein Gegenstand oder irgendein Geschehnis ausstrahlt.«41 Was bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, auch woanders jene Empfindungen wieder zu erleben, die an einen bestimmten Ort gebunden schienen – einschließlich der Empfindungen, die zu einem bestimmten Bereich zu gehören schienen wie Musik, Literatur usw. »Die Werke werden zu einer Art Allgegenwärtigkeit gelangen. Auf unseren Anruf hin werden sie überall und zu jeder Zeit gehorsam gegenwärtig sein oder sich neu herstellen. Sie werden nicht mehr nur in sich selber da sein – sie alle werden dort sein, wo ein Jemand ist und ein geeignetes Gerät.«42 Das Ergebnis wird ein System sein, das die Reaktivierung aller möglichen Formen von Erfahrungen auf Befehl ermöglicht. »Wie das Wasser, wie das Gas, wie der elektrische Strom von weit her in unseren Wohnungen unsere Bedürfnisse befriedigen, ohne daß wir mehr dafür aufzuwenden hätten als eine so gut wie nicht mehr meßbare Anstrengung, so werden wir mit Hör- und Schaubildern versorgt werden, die auf eine Winzigkeit von Gebärde, fast auf ein bloßes Zeichen hin entstehen und vergehen.«43 Auf diese Weise könne buchstäblich eine »Gesellschaft zur Lieferung sinnlich erfahrbarer Wirklichkeit frei Haus«44 entstehen.

Valéry liefert eine wichtige Ergänzung zur Feststellung, dass die Filmerfahrung auch anderswo, fern des Kinosaals, wieder aufleben kann. Alle Erfahrungen können in neuen Umgebungen wieder aufgerufen werden. Die Besonderheit eines Mediums in seiner Eigenschaft als Transportsystem ist es, diese Erfahrungen frei verlagern zu können. Wo nötig, kann ein Medium sie auch aus den Händen eines anderen Mediums empfangen – wie das Grammofon, das einem Musikinstrument den Ton raubt. Was bedeutet, dass der typische Aktionsradius eines Medias – in Valérys Fall die Musik – weiter ausgedehnt werden kann. Medias können andere Instrumente finden – ein anderes Medium – um ihre eigenen Grenzen zu überschreiten. Das neue Medium ist kein Verrat, sondern eine Gelegenheit: Es bietet dem Media die Chance, auch anderswo weiterzuleben.

Das Kino erfüllte alle Bedingungen, um diesen Weg weiterzugehen. Es war bereit, das »Gefüge der Empfindungen«, das es kennzeichnet, in neue Kontexte zu verpflanzen. Das Problem war nur, dass es zu Valérys Zeiten noch kein Medium gab, das (bewegte) Bilder physisch aus dem dunklen Kinosaal transportieren konnte – bestenfalls gab es tragbare Projektoren, die in Schulen, auf Dorfplätzen, in Flugzeugen zum Einsatz kamen. Aber es gab noch nichts, das über den Projektor hinausging, so wie das Grammofon über das Orchester oder das Radio über das Grammofon hinausgeht. Kino würde in zahllosen anderen Situationen wieder aufleben (so, wie es uns dazu bringt, im Kinosaal Emotionen aus dem wahren Leben wieder zu durchleben, aber in destillierter, verschärfter Form). Tatsächlich schien es genau das zu wollen; es wartete nur auf eine Möglichkeit, es ganz und gar zu machen.

Diese Möglichkeit sollte später kommen – als die großen Filmtheorien der Frühzeit für viele nur noch Erinnerung waren und als auch das große »klassische« Kino seinen Höhepunkt überschritten hatte. Der Moment sollte zusammenfallen mit der Einführung des Fernsehens, der Einführung des Videos und dann der DVD, des Computers, des Tablets, des Heimkinos usw. Es war ein Moment, den ein nicht zufällig Expanded Cinema betiteltes Buch45 zu Beginn der 1970er Jahre erfassen und zum Teil vorausahnen wollte. Es ist ein Moment, den wir heute in seiner Gänze erleben.

Die Relokation des Kinos

Kehren wir nun zu unserem Ausgangsbild zurück, zur wachsenden Gegenwärtigkeit des Kinos in unserem Alltag, auch fern seines traditionellen Trägers und seiner traditionellen Apparatur. Diesen Prozess, durch den eine mediale Erfahrung reaktiviert und woanders wiederholt wird als da, wo sie entstanden ist, mit anderen Dispositiven und in einem anderen Umfeld, möchte ich »Relokation« nennen. Ich denke an die Zeitung, die heute nicht mehr zwingend aus Papier sein muss, sondern auf dem Bildschirm meines iPads durchgeblättert werden kann, die mich die Welt aber immer noch als eine endlose Folge von Nachrichten sehen lässt. Ich denke ans Radio, das nicht mehr länger ein häusliches Möbel oder ein Transistorgerät ist, sondern Verlängerung meines Fernsehers oder meines Tablets, und das dennoch weiterhin die Tonspur meines Lebens liefert. Und ich denke natürlich ans Kino, das nicht mehr nur im Kinosaal, auf Filmstreifen, die durch einen Projektor laufen, existiert, sondern auf öffentlichen Leinwänden, zu Hause, auf meinem Handy, auf meinem Computer, das aber auch in diesen neuen Umgebungen und mit diesen neuen Geräten immer noch in der Lage ist, mir eine aufregende Perspektive zu vermitteln, ein Gefühl von Nähe zur Wirklichkeit, Zugang zur Fantasie und Anteilnahme am Dargestellten. In allen diesen Fällen findet das »System der Empfindungen«, das normalerweise ein Media begleitet, einen neuen Ausgang. Dank eines neuen Mediums lebt ein Erfahrungstyp woanders wieder auf und das Media kann so sein Leben fortsetzen. Und daher können wir auch im hellen Sonnenlicht vor einem digitalen Bildschirm denken, wir »seien im Kino« und »sähen einen Film«.46

Die Vorstellung der Relokation tendiert dazu, über das, was Bolter und Grusin Remediation nennen, hinauszugehen. Remediation ist jener Prozess, durch den ein »Medium von einem anderen Medium einverleibt und repräsentiert wird.«47 Es handelt sich um eine speziell auf die elektronischen Medien ausgerichtete Strategie, die entweder zu einer Resorption des vorherigen Mediums ohne sichtbare Veränderungen in das neue führt (Bolter und Grusin nennen als Beispiel das Familienfotoalbum, das auf den PC übertragen wird, aber auch einige Videospiele, die Merkmale und Strukturen der Filme beibehalten, nach denen sie entstanden sind), oder aber zu einer Umgestaltung des alten Mediums zum neuen (ein Beispiel ist der Übergang vom Rockkonzert zur CD-Rom). Was bei der Remediation also zählt, ist ein Dispositiv und die Möglichkeit, es umzugestalten. Die Relokation bringt hingegen Aspekte ins Spiel, die meiner Meinung nach entscheidender sind. Als Erstes betont sie die Rolle der Erfahrung. Ein Media wird von der Art des Blickes, des Hörens, der Aufmerksamkeit und der Empfindung definiert, die mit ihm verbunden sind. Insofern sichert ihm auch kein unverändertes Äußeres Kontinuität, sondern eine unveränderte Art, zu blicken, zu hören und zu empfinden. Ein Media überlebt so lange, wie die dafür typische Erfahrungsform überlebt. Zweitens betont die Relokation die Rolle der Umgebung. Ein Media wird auch durch die Situation definiert, in der es wirkt oder die es erzeugt – eine Erfahrung ist immer fundiert. Und daher kommt es nicht auf das einfache Wiederauftauchen eines Geräts an, sondern auf die Weise, wie dieses buchstäblich in der Welt Platz nimmt. Das Konzept der Relokation will gerade die Tatsache unterstreichen, dass die Ausdehnung eines Media über sein angestammtes Feld hinaus zunächst einmal das Fortbestehen einer bestimmten Form der Erfahrung ins Spiel bringt und einen physischen oder technischen Raum beinhaltet.

Dieser Fokus auf die Verschiebung einer Erfahrung statt auf die einfache Nachbildung eines Geräts führt uns zu zwei weiteren Problemen. Das erste ist die Beziehung zwischen Flows und Locality, auf die sich Arjun Appadurai in seinem Modernity at Large bezieht.48 Es zeichnet unsere Epoche aus, dass es eine Reihe von Bewegungen gibt, die die uns umgebende Landschaft zutiefst verändern: Waren, Geld, Menschen, Ideen und Medien werden in variablen Zirkeln ständig neu verteilt und umgeordnet. Ihr Zwischenstopp an einem Ort führt nicht nur zu neuen Gleichgewichten, sondern neigt dazu, ganz neue Lokalitäten zu kreieren – er gründet Sites, so wie früher Tempel und Städte gegründet wurden – in denen sogar ein Hauch von Geschichte wiederzufinden ist.

Das zweite Problem wird von Gilles Deleuze und Félix Guattari mit den Begriffen Deterritorialisierung und Reterritorialisierung umschrieben.49 Kapital, Produktionsmittel, Macht, Institutionen usw. lösen sich von einem strukturierten System ab, wandern in einem Niemandsland umher, um dann vielleicht in einem neuen Territorium Wurzeln zu schlagen. In diesen Bewegungen kommt es auf zweierlei an: einerseits auf den Prozess der Befreiung aus einer Bindung – die Loslösung dieser Entitäten von dem, was sie verankert; und andererseits auf die Form, die die Landschaft durch diese Wanderungen annimmt – die aufnehmende Umgebung ist nicht zwangsläufig so organisiert wie die vorherige, sondern tendiert eher dazu, die Form eines Rhizoms anzunehmen. Das bezieht sich offensichtlich auf die Triebdynamik: Die Lasten der Libido können gefesselt oder befreit werden und sie können Systeme gestalten, die entweder kompakter oder labiler sind. Deterritorialisierung und Reterritorialisierung gehorchen daher in gewisser Weise einem psychischen Modell.

Diese beiden Bezüge können sich als nützlich erweisen, um den Mechanismus der Relokation besser zu verstehen. Appadurai lässt uns verstehen, wie die Relokation an einem größeren Prozess beteiligt ist, in dem die Welt immer mobiler und immer labiler wird. Innerhalb dieses Prozesses wird ein Media immer die Möglichkeit finden, sich in einer neuen Umgebung neu zu verorten – es wird immer zum Teil eines neuen Scape werden. Was Deleuze und Guattari betrifft, so legen sie nahe, dass jede Verlagerung nicht nur rein funktionale Gründe hat, sondern auch Triebe und Verbindungen ins Spiel bringt. Ein Media wird ebenfalls von einem Begehren in Bewegung gesetzt und je nach diesem Begehren bleibt es ein Nomade oder lässt sich von einem Ort einfangen. Anders gesagt: Wir kommen durch die Arbeiten dieser Forscher zu dem Verständnis, dass Relokation eine Frage des Ortes und vorhandener Triebfedern ist. Um auf das Kino zurückzukommen, so können wir sagen, dass es ein Haus ist – wie schon Siegfried Kracauer50 argumentiert hat – und gleichzeitig ein Freudenhaus – wie Laura Mulvey festgestellt hat.51 Die Relokation bringt uns dazu, zu untersuchen, um was für ein Haus und um was für Freuden es augenblicklich geht.

Natürlich stecken hinter dem Begriff Relokation viele der Probleme, auf die Walter Benjamin sich in seiner Diskussion des Konzepts von Reproduktion konzentriert hat52 – allerdings geht es dabei nicht um den Verlust der Aura, sondern auch um dessen mögliche Rückgewinnung. So wie in diesem Begriff auch die Konvergenzprozesse mitschwingen, die die Medienlandschaft mitgestalten und mitdefinieren53 – allerdings geht es nicht einfach um industrielle Prozesse, sondern um Mechanismen, die Dinge neu zusammensetzen und neue Wünsche ins Spiel bringen.

Ich habe einige Fäden ausgelegt und es ist mir auch gelungen, sie zu verwirren. Die folgenden Seiten werden einen Teil dessen entwirren, was jetzt als ein einziger Knoten scheint. Der Begriff der Relokation wird mit seinen Implikationen und seinen Konsequenzen untersucht werden. Und dazu möchte ich das Thema angehen, das mehr als alle anderen damit zusammenhängt – und welches auch schnell entwirrt werden kann.

Fast

Die Relokation bewirkt, dass eine Erfahrung fast identisch wiedergeboren wird. Der Akzent soll auf »fast« liegen. Es kann auch »überhaupt nicht« bedeuten. Und tatsächlich kann es sein, dass unter einem bestimmten Blickwinkel eine neu verortete Erfahrung »überhaupt nicht« der Erfahrung ähnelt, die sie fortführen will.

Bleiben wir beim Kino. Bei seiner Migration trifft es auf neue Arten von Leinwänden beziehungsweise Bildschirmen, angefangen mit den vieren, die heute dominieren: Digitalfernseher, Computer- und Tabletbildschirm, Handydisplay und Medienfassaden. Deren Vorführbedingungen unterscheiden sich erheblich von denen der Kinoleinwand. Denken wir nur an die mobilen Geräte, die keinerlei Isolierung von der Umgebung bieten, was dazu führt, dass man schnell die Konzentration auf das Gezeigte verliert. Oder denken wir an die Größe der Bilder, die in einigen Fällen wie beim Smartphone oder beim Tablet ihren Schauwert kaum mehr erkennen lässt. Denken wir an die Icons, die die Displays von Computer und Smartphone übersäen und die eher Bedienungsanleitungen als Darstellungen von Wirklichkeit sind. Und denken wir schließlich an die Fülle von Produkten, die viele dieser Bildschirme präsentieren – von Filmen bis Werbeclips, von Dokus bis Musikvideos – was einen Überlagerungseffekt erzeugt, der es schwierig macht, das wirklich Kinematografische zu isolieren. Das macht sich in den Sehgewohnheiten bemerkbar: Der Zuschauer aktiviert eine Multitasking-Aufmerksamkeit, die dazu führt, dass er mehrere Objekte gleichzeitig verfolgt; in dem Versuch, das große Ganze zu erfassen, überfliegt er die Details; er überlässt sich dem Flow, ohne Einzelheiten ausmachen zu wollen; und schließlich nimmt er eine aktivere Rolle ein, die zwischen allen diesen Bedingungen hin- und herwechselt. Und zwar auch, wenn er einen Film sieht: Er wendet Taktiken an, die er vom Fernsehen gelernt hat, vom Computer, vom Handy, von sozialen Netzwerken. Was der Zuschauer hier erlebt, können wir eine Kinoerfahrung jenseits des Kinos nennen.

Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit – bei der ich jetzt verweilen möchte. So sehr es auch an den Rand gedrängt wird, bleibt das Sehen doch tendenziell »kinematografisch«. Es kann nämlich etwas auslösen, was man eine Zurück-zum-Kino-Erfahrung nennen könnte. Tatsächlich gelingt es diesen Zuschauern, sich von ihrer Umgebung abzusondern, sich den Schauwert der Bilder zurückzuholen, sich auf eine Geschichte zu konzentrieren und sich an der Realität zu erfreuen, die auf ihrem Bildschirm erscheint. Das gelingt ihnen, weil die materiellen Bedingungen, in denen sie sich bewegen, keine vorherbestimmte, feste Struktur haben, die sie einseitig festlegen, sondern eine »Assemblage« heterogener und flexibler Elemente, von denen der Zuschauer eine Komponente ist und in denen er eine Rolle spielt. Das bedeutet, dass Differenzen ausgeklammert werden und die traditionelle Sphäre des Kinos wieder hergestellt wird. Kino wird wieder Kino. Diese Bewegung kann auch Dinge erfassen, die kein Kino sind, aber gerne wären: Dieselbe Haltung können Zuschauer auch auf Sport- und Videospiele übertragen, denn auch hier, wie in einem Film, wird die Welt wieder zu einem gefühlsintensiven Spektakel.

Insofern kann »fast« »überhaupt nicht« bedeuten; es kann aber auch »nahezu völlig« bedeuten. Das Problem ist, dass es in der neu verorteten Erfahrung weniger auf ihre materiellen Bedingungen als auf ihre Form ankommt. Materielle Bedingungen machen sich bemerkbar: Sie bilden den konkreten Grund, auf dem die Erfahrung Fuß fasst, sie sind das, worin die Form letztlich Konsistenz annimmt. Aber in dem Maße, in dem die beteiligten Elemente eine »Assemblage« bilden, also ein offenes und differenziertes Gesamtes, macht sich vor allem die Konfiguration der Komponenten bemerkbar, die sie in dem Moment, in dem wir ihre Erfahrung machen, annehmen. Diese Konfiguration sagt uns, was das komplexe Ganze ist oder sein kann, oder in welche Richtung es wirkt oder wirken kann. Und es ist daher die Konfiguration, die die Situation kinematografisch erscheinen und uns als solche erleben lässt. Verglichen mit einem Idealmodell ist die Situation an sich unvollkommen, so wie jede Erscheinung in Bezug auf ihren Typus unvollkommen ist. Überdies ist die Situation verzerrt, wird sie doch von Kontingenz und Zufälligkeit bestimmt. Die Tatsache, dass sich eine Konfiguration abzeichnet, drängt die Unvollkommenheiten und Verzerrungen jedoch in den Hintergrund und hilft, den Nukleus dessen, was wir erleben, hervortreten zu lassen. Und so tritt das »Was« und das »Wie« der Situation, mit der wir uns befassen, hervor – so tritt ihr Verständnisprinzip hervor und mit ihm ihre Natur.

»Fast« bedeutet also, dass die notwendigen Elemente vorhanden sind, wenn auch nicht alle Details.

Die Idee vom Kino

Wir haben die kennzeichnenden Merkmale unserer Form der Kinoerfahrung in den theoretischen Schriften aus der Frühzeit des Kinos wiedergefunden: ein Bezug auf die mechanisch reproduzierten und auf eine Leinwand projizierten, bewegten Bilder, intensive vor allem visuelle Sinneswahrnehmungen, eine Einschränkung der Distanz zur Welt, die Öffnung auf ein fantastisches Universum, das ebenso konkret ist wie das wirkliche, und zuletzt das Gefühl einer kollektiven Teilnahme. Es sind diese Kennzeichen, die den verschiedensten Situationen erlauben, kinematografisch zu erscheinen und als solche wahrgenommen zu werden. Doch offenbaren sie sich nicht nur in der Theorie.

Wir leiten sie beispielsweise auch von unseren Gewohnheiten ab. Kinosäle gibt es immer noch und wir besuchen sie weiterhin. Jedes Mal, wenn wir das tun, finden wir dieselben Elemente wieder und legen dasselbe Verhalten an den Tag. Wir können uns also auf eine fundierte Erfahrung stützen, die uns bei jedem Schritt bestätigt, was das Kino uns gibt und was es von uns verlangt. Serafino Gubbio leidet unter dieser fundierten Erfahrung: Nachdem er das Kino einmal erfahren hat, findet er es überall.

Es gibt auch unser Zuschauergedächtnis.54 Wir erinnern uns daran, was das Kino war, und nutzen die Idee, die wir uns davon gemacht haben, um unsere heutigen Erfahrungen daran zu testen. Dieses Gedächtnis ist an bestimmte Generationen geknüpft und es kann in Zukunft verloren gehen. Doch so unbeständig sie auch ist, wird Erinnerung sich doch immer aus einem Wunsch nach Rückkehr in die Vergangenheit speisen. Einige Seiten weiter oben hat Sartre uns ein wunderbares Beispiel dafür geliefert, wie selbst auf einer Zugreise dank der Gegenwärtigkeit eines nostalgischen Erlebnisses eine gewisse »Kinematografizität« zu finden ist.

Schließlich kommt noch die Einbildung ins Spiel: Angesichts einer unvorhergesehenen Situation – zum Beispiel vor einem Bildschirm, der Bilder zeigt, deren Wesen wir nicht sofort erfassen – stellen wir die Hypothese auf, dass es etwas mit Kino zu tun haben könnte und versuchen, die Bilder dementsprechend zu interpretieren. Die kennzeichnenden Merkmale tragen hier Züge einer Mutmaßung. Auf radikale Weise versucht Jean Epstein auf dem Gipfel des Ätna angesichts eines erschütternden Naturschauspiels diesen Schritt zu vollziehen – so wie noch am Vortag in einem anderen überraschenden Kontext, einer verspiegelten Treppe.

Also eine Gewohnheit, eine Erinnerung, eine Einbildung: Auch in diesen Situationen treten die kennzeichnenden Merkmale der Kinoerfahrung zutage. Wobei ich hinzufügen muss, dass sie keinen vorgefertigten und fixen »Kanon« bilden. Sie begannen, sich in dem Moment abzuzeichnen, als das Kino entstand; sie traten nach und nach hervor, als das Kino seine eigene Entwicklung durchmachte; sie passten sich an und definierten sich neu, je nachdem, welche Wege das Kino einschlug; sie wurden zu einem individuellen und kollektiven Kulturerbe; sie nahmen Gestalt an, bis sie zu einer eigenen Realität wurden, und projizieren sich heute auf neuartige Situationen, die sie gleichzeitig durchdringen, um mit den Traditionen eine Kontinuität zu bezeugen – und bilden dabei, wie wir sehen werden, zugleich ein offenes und flexibles Ganzes. Diese Merkmale definieren die Form einer Erfahrung, das heißt ihre Komponenten und fundamentalen Strukturen. Einerseits sind sie von einzelnen Erscheinungen unabhängig, sind andererseits aber nicht vom Zusammenwirken der Erscheinungen zu trennen. Statt sich auf die Situation »zu beziehen«, »gehören« sie zu ihr.55 Jedenfalls sind sie es, die die Erfahrung, die wir erleben, ebenso bestimmen, wie das, was uns erlaubt, die Erfahrung bei jedem Auftauchen als das zu erkennen, was sie ist, und sei ihre Form auch noch so ungewöhnlich. Sie signalisieren eine Essenz und funktionieren als Bezugssystem.

Wir können auch sagen, dass diese Merkmale uns eine wahre und passende Idee vom Kino liefern:56 Sie sagen uns, was das Kino im Laufe seiner langen Entwicklung gewesen ist, und sie sagen uns, wo wir es wiederfinden können, auch in dem, was es wird.57

Es ist fundamental, eine Idee vom Kino zu haben. Durch sie kommen wir zu dem zurück, was wir erleben, und wir verstehen, worum es sich handelt. Anders gesagt: Sie sagt uns, dass wir etwas erfahren und was wir erfahren. Sie erlaubt unserer Erfahrung also, reflexiv ein Selbstbewusstsein zu erlangen. Jede Erfahrung muss, um wirklich Erfahrung zu sein, Erregung und Bewusstsein, Erstaunen und Wiedererkennen in Einklang bringen. Sie ist Erfahrung, nicht nur, weil sie uns überrascht und ergreift, sondern auch, weil sie uns verstehen lässt, dass sie Erfahrung ist und welchen Typs sie ist. Natürlich bricht dieser Kreislauf oft ab und wir erleben etwas, ohne uns dessen bewusst zu werden. Oft sind wir wie die Soldaten, über die Walter Benjamin geschrieben hat, die verstummt aus dem Felde heimkamen, unfähig zu sagen, was sie gesehen haben, Opfer eines Schocks, der den Sinn ihres Daseins zerstörte.58 Die Unerfahrenheit liegt immer auf der Lauer, sogar und besonders in intensiveren Situationen. Die Gegenwärtigkeit einer Idee löst diese Situation aus; sie vereint einen sinnlichen Reichtum mit einem Weg der Weiterverarbeitung, ein Erlebnis mit einer Erfahrung.59

Genauer gesagt: Dieses selbstreflexive Moment impliziert zwei zusammenhängende Aspekte. Zuallererst erfassen wir dank einer Idee vom Kino die Natur und die Rolle der Elemente, mit denen wir zu tun haben, wir erkennen sie als das, was sie sind, auf welche Weise auch immer sie selbst sich darstellen. Eine Idee vom Kino ist also wie ein Kompass, der uns auch in den komplexesten Situationen hilft, die vier Himmelsrichtungen zu finden, die wir zur Orientierung brauchen. Es ist kein Zufall, dass sie vor allem in der Filmtheorie entsteht, denn es ist die Theorie, die die Gesamtkoordinaten des Kinos wiederherstellt.60 Béla Balázs hatte es verstanden: Die Theorie »ist die Landkarte für den Wanderer der Kunst, die alle Wege und Möglichkeiten zeigt [...].«61

Mehr noch als die Komponenten der Situation zu identifizieren, bestimmt die Idee vom Kino auch, um welche Situation es sich handelt. Sie bestimmt das Gebiet, innerhalb dessen wir uns bewegen: Sie bekräftigt die Tatsache, dass wir eine kinematografische Erfahrung erleben. Die Idee vom Kino erlaubt der Situation, einer allgemeinen Kategorie zugeordnet zu werden. Ja, mehr noch: Sie weist ihr das definierende Etikett zu. Im Grunde sagt sie nicht nur: »Wir verstehen das als Kino.« Sie sagt auch: »Das sollte als Kino verstanden werden.« Sie gibt einer Realität einen Namen und einen Körper. Und dadurch erlaubt sie uns, sie für das zu nehmen, was sie ist.62

Es ist kein Zufall, dass André Gaudreault in seinem Abriss der Prozesse, die zur Geburt des Kinos geführt haben, nicht dem Moment das größte Gewicht beimisst, in dem die Technik des Kinos eingeführt wurde, sondern demjenigen, in dem die Idee vom Kino auftauchte. Das Auftauchen einer Technik eröffnet einfach nur eine Reihe von Möglichkeiten. Auf dieses Auftauchen muss eine Phase folgen, in der Prozeduren eingeführt, Möglichkeiten kanalisiert und Praktiken eingeübt werden. Dies ist der Moment, in dem die Automatisierung, um Stanley Cavells Begriff zu verwenden, ins Spiel kommt und in dem das Medium den Zweck und die Regeln annimmt, die sein Funktionieren kennzeichnen. Doch erst in der Endphase bildet sich das Media als solches (und nicht einfach das Medium): In ihm haben wir genau die Anerkennung der »Persönlichkeit«, die das Kino angenommen hat, und dazu das Bewusstsein der »Möglichkeiten« als Ausdrucksform.63 Und in dieser Endphase erwirbt das Kino eine kollektiv wahrgenommene Identität und verwandelt sich in eine Institution. Gaudreault spricht von einer »zweiten Geburt«: Ich würde vorschlagen, dass es sich eher um eine »Taufe« handelt, bei der etwas, das nur in flüchtiger Form existiert, einen Namen erhält und somit das wird, was es ist. Die Idee vom Kino ermöglicht diese Taufe: Das Media entfaltet sich zur vollen Blüte, es wird Kino.

Die Geschichte neu erfinden

Doch kehren wir noch einmal zu unserem Ausgangspunkt zurück. Was passiert, wenn diese Idee vom Kino auf Grenzsituationen angewandt wird, wie jene, die aus der Relokation entstehen? Was passiert, wenn es an einem »fast« gemessen wird, das als »nahezu völlig« angesehen werden will, obwohl es doch eigentlich dazu neigt, ein »überhaupt nicht« zu sein?

Die Idee verbindet diese Situationen mit dem Kino. Sie hilft uns zu erkennen, was an diesen Situationen in einen traditionellen Rahmen (Identifikation) passt. Und gleichzeitig sanktioniert sie ihre Zugehörigkeit zu einer präzisen Dimension (Legitimierung). Durch diese doppelte Leistung können wir unechte Situationen auflösen, so wie viele von denen, die durch die Relokation des Kinos entstanden sind. Und wir können diejenigen Situationen als kinematografische Erfahrungen erkennen, in denen wir einen Film zu Hause gucken oder auf Reisen oder in einem Wartezimmer, auf unserem DVD-Player oder auf unserem Computer, und in denen wir über das Gesehene in einem sozialen Netzwerk chatten, nachdem wir es uns aus dem Internet runtergeladen haben, vielleicht nur in Teilen oder in Form dieser audiovisuellen Produkte (die mehr Video als Film sind), die wir auf YouTube finden.

Diese Vorgehensweise hat allerdings einen Preis, der nicht verschwiegen werden kann. Um diese Situationen in den Bereich unserer Idee vom Kino aufzunehmen – um in diesen Erfahrungen die Form der Kinoerfahrung aufscheinen zu lassen – müssen wir zwangsläufig dem Schema Gewalt antun und gewisse Elemente ignorieren. Wir nehmen diese Situationen, diese Erfahrungen, und minimieren die Deformationen zugunsten dessen, was kanonisch ist. Wir übergehen die Tatsache, dass wir nicht in einem Kinosaal sind, dass es womöglich keine Sitze gibt, die Umgebung sich ablenkend auswirkt, der Bildschirm fluoresziert und nicht reflektiert, die Filmdauer nicht die klassische ist, vielleicht sogar die Tatsache, dass das betrachtete Material eigentlich kein Film ist. Und stattdessen betonen wir die Tatsache, dass wir wie früher mechanisch reproduzierte (bewegte) Bilder vor uns haben, dass unsere Sinne Feuer fangen, dass wir uns an der Realität messen, dass wir eine konkretisierte Fantasie berücksichtigen usw. Wir bleiben der Idee und der Form verbunden. Wir manipulieren das, was wir vor uns haben, ein bisschen, um es kompatibel zu machen. Und wir denken: »Es ist trotzdem Kino, auch wenn es nicht so aussieht.«

Doch im Namen der Kompatibilität manipulieren wir auch ein wenig die Idee und die Form. Wir überstrapazieren sie im Verhältnis zur Situation, in der wir uns befinden, damit letztere nicht allzu deformiert wirkt. Und so blenden wir schließlich einige Aspekte unserer Vorstellung aus, die wir im Kopf haben, und überhöhen etwas anderes. Mit einem Wort: Wir konstruieren ein Ad-hoc-Modell.

Insbesondere bearbeiten wir das Feld, auf dem die Idee und die Form Gestalt angenommen haben: Wir blicken zurück auf die Vergangenheit – oder doch zumindest auf die Tradition – und weisen ihr Züge zu, derer wir bedürfen, um in der Gegenwart zu bestehen. Mit einem Wort: Wir schreiben die Geschichte des Kinos um. Nicht in dem Sinne, dass wir die Fakten verfälschten: Wir formulieren sie nur um. Wir verschieben die internen Gewichte, formulieren das Verhältnis zwischen ihren unterschiedlichen Komponenten neu, redefinieren ihre entscheidenden Verbindungspunkte. Wir organisieren die Geschichte so um, dass sie weiterhin der Ort bleibt, von dem Idee und Form des Kinos stammen, derer wir uns bedienen, um die Situationen, denen wir jetzt gegenüberstehen, weiterhin »kinematografisch« nennen zu können. Denn nur so gelingt es uns, Vergangenheit und Gegenwart zusammenzubringen – ohne erstere in eine ferne Nische zu sperren, und vor allem ohne letztere im Vagen zu belassen. Wir verändern das Feld ein wenig, aber wir bauen eine Brücke, die es uns ermöglicht, zu erkennen, an welchem Ufer wir gelandet sind.

Ich sage »wir«, aber damit meine ich nicht nur den Zuschauer, sondern auch den Forscher, den Kritiker und selbst die Industrie – die womöglich das größte Interesse daran hat, so zu tun, als würde das Kino-Media den Wechsel des Mediums überleben.

Ich denke beispielsweise an die Lieferanten der Heimkino-Technologie, die besonders die Möglichkeit einer dem Kinosaal vergleichbaren Bild- und Tonqualität herausstellen, dabei aber die Tatsache verschweigen, dass der Kinosaal immer auch ein Ort von Gemeinschaft ist. Auf der historischen Ebene betonen die Hersteller einen Aspekt und blenden einen anderen aus, damit das Modell der zu Hause möglichen Erfahrung auf einer Linie mit dem seit jeher gültigen Modell erscheint.64

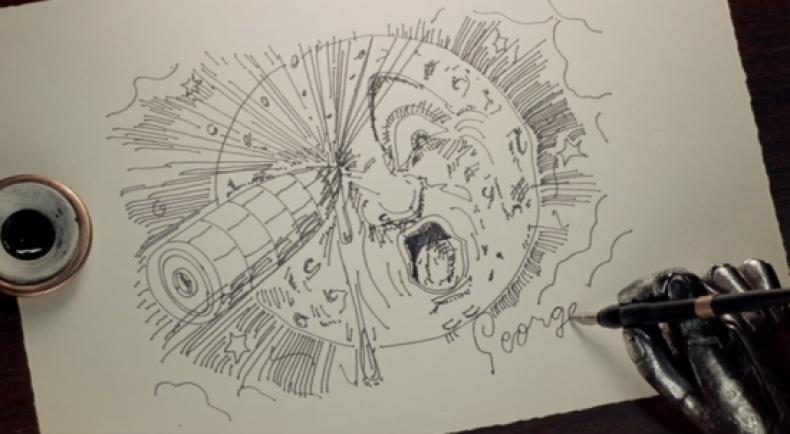

Entsprechend finden wir Regisseure, die gewisse Genealogien betonen, um ihr Kino an eine Tradition anhängen zu können. Nehmen wir das Fantasy-Genre: Viele dieser Produktionen haben mehr Berührungspunkte mit Graphic Novels, Videospielen oder Themenparks als mit anderen Filmen. Aber wenn ein Film die Filmgeschichte rekapituliert und dabei eine Figur wie Méliès verherrlicht und ihn zum »Vater« der siebten Kunst erhebt (was natürlich legitim, wenn auch nicht ganz unschuldig ist), dann wird dieser Film dadurch vollkommen »kinematografisch«. So wie es beispielsweise Martin Scorsese in seinem Hugo (Hugo Cabret, R: Martin Scorsese, USA 2011) getan hat – der als die Quintessenz von Kinoerfahrung angepriesen wurde, egal unter welchem Blickwinkel er betrachtet wird.65

Es gibt auch Kritiker, die abgelegene Einflüsse rekonstruieren und neue Aspekte zu Entwicklungen alter Institutionen machen. So kann Kubrick zum Vater von 3D werden.66 Es gibt Historiker, die mit den Augen der Gegenwart auf die Vergangenheit blicken und – völlig zu Recht – herausfinden, dass Kino schon immer unter freiem Himmel projiziert wurde oder in Museen oder in den heimischen vier Wänden.67 Die neuen Umgebungen zum Schauen finden so eine perfekte Rechtfertigung. Und schließlich gibt es Historiker der Filmtheorie, die Hypothesen zum Kino rekapitulieren, die niemals verwirklicht wurden oder im Sande verliefen, die heute aber wieder einen Aufschwung zu erleben scheinen.68 So findet die zeitgenössische Experimentierfreude also ihre Wurzeln. (Ich selbst möchte zu dieser Übung beitragen und an eine Beobachtung von Karel Teige aus dem Jahr 1924 erinnern, in der er zwei parallele Entwicklungen für das Kino voraussah: Kino als öffentliche Kunst und Kino als Kammerkunst, verbunden mit dem Heimgebrauch der Pathé Baby:69 eine Art Vorwegnahme der heutigen Koexistenz eines Kinos im Filmtheater und eines Kinos auf DVD.)

Lassen Sie mich klarstellen: Viele dieser direkten oder indirekten Neubetrachtungen der Vergangenheit sind ausgesprochen nützlich. Sie erweitern unser Wissen vom Kino um Aspekte, die ungerechtfertigterweise gestrichen wurden. Vor allem die historiografischen Untersuchungen haben große Meriten: In Thomas Elsaessers Worten tragen sie auf wesentliche Art bei zur Entdeckung der vielen »Nebenflüsse, die sich zu dem mächtigen Strom vereinen, den wir als Kino kennen.«70 Mir geht es aber um einen anderen Punkt. Indem ich eine Reihe von an sich recht unterschiedlichen Vorgehensweisen nebeneinanderstelle, möchte ich andeuten, dass es eine große diskursive Strategie gibt, Vergangenheit und Gegenwart instrumentell kompatibel zu machen. Das beinhaltet eine Lektüre der Gegenwart im Licht eines ererbten Kinomodells. Doch es beinhaltet auch die Relektüre der Vergangenheit im Licht dessen, was das Kino inzwischen geworden ist. Wir erkennen komplexe Situationen als kinematografisch an, weil wir sie auf jene zurückführen, die das Kino schon gekannt hat. Aber wir konfigurieren diese früheren Situationen auch in Bezug auf ihre Fähigkeit, Licht auf das Heute zu werfen. Die Prämisse dessen, was Kino ist, wird also der Vergangenheit zugewiesen. Aber die Vergangenheit ist konstruiert, und zwar ist sie auf der Grundlage der Gegenwart als Prämisse konstruiert. Im Endeffekt wird das Profil der Geschichte umgestaltet – und auf diese Weise auch ihre Konzeption. Das Modell, auf das wir uns bei der Lektüre der neuartigen Situationen beziehen, ist das Ergebnis unseres rückwärtsgewandten Blicks. Und daher ist das, was vorausgegangen – und vielleicht auch ein Grund – sein müsste, in Wirklichkeit seinerseits eine Folge. Die Kinogeschichte verliert ihre Linearität: Gestern und Heute reichen sich nicht mehr das Staffelholz, sie tauschen vielmehr ihre Plätze, indem sie aufeinander einwirken und reagieren. Kontinuität, die wir doch brauchen, ist ein simples Konstrukt. Was wir haben, ist ein offenes Feld mit multiplen Richtungen.71

Dialektische Situationen und rückwirkende Kausalitäten

Ein solches Geschichtsverständnis bringt uns zu Walter Benjamin zurück, insbesondere zu einer außergewöhnlichen Seite in den Ergänzungen zu Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.

Benjamin schreibt: »Die Geschichte der Kunst ist eine Geschichte von Prophetien. Sie kann nur aus dem Standpunkt der unmittelbaren, aktualen Gegenwart geschrieben werden; denn jede Zeit besitzt die ihr eigene neue aber unvererbbare Möglichkeit, die Prophetien zu deuten, die die Kunst von vergangnen Epochen gerade auf sie enthielt.«72 Demnach bietet uns die Vergangenheit Beispiele, die Licht auf die Gegenwart werfen, doch können diese nur von der Gegenwart in den Fokus genommen werden. Ferner kann einzig die Gegenwart aus diesen Beispielen Prophetien bilden, da diese keine klaren Aussagen treffen – denn an sich sind es keine Prophetien. Benjamin stellt klar, dass in Wahrheit keine dieser Prophetien je die Zukunft determinieren konnte. »Der Zukunft – in der Tat – und nicht immer unmittelbar bevorstehenden, niemals einer durchaus bestimmten. Vielmehr gibt es nichts Wandlungsfähigeres im Kunstwerk als diesen dunklen und brauenden Raum der Zukunft, aus dem von jenen Prophetien, die die beseelten Werke von den gepfuschten scheiden, niemals eine einzige sondern stets eine Folge, wenn auch eine intermittierende, im Verlauf der Jahrhunderte an den Tag tritt.«73 Wenn diese Werke Prophetien werden, und als solche auf heutige Geschehnisse vorausweisen, so nur, weil besondere Bedingungen existieren, die der Vergangenheit retrospektiv eine Beispielhaftigkeit verleihen können. »Damit diese Prophetie aber faßlich werde, müssen Umstände zur Reife gekommen sein, denen das Kunstwerk, oft um Jahrhunderte oft auch nur Jahre vorauseilte.«74 Dieser Reifepunkt fällt zusammen mit »auf der einen Seite bestimmte[n] gesellschaftliche[n] Veränderunge[en], die die Funktion der Kunst wandeln, zweitens [mit] gewisse[n] mechanische[n] Erfindungen.«75 Was es aber konkret ermöglicht, die Vergangenheit im Lichte der Gegenwart zu betrachten und die Gegenwart im Lichte der Vergangenheit zu sehen, sind jene Bilder, die Benjamin in seiner großen Schilderung der Pariser Passagen »dialektisch« nennt. Es handelt sich um »aufblitzende« Bilder76, die sowohl das Gestern als auch das Heute »lesbar« machen, indem sie sie jenseits der üblichen Parameter der Folgerichtigkeit zusammenschweißen. Dank dieser Bilder gelangt das Gestern ins Bewusstsein des Heute: »Der historische Index der Bilder sagt nämlich nicht nur, daß sie einer bestimmten Zeit angehören, er sagt vor allem, daß sie erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit kommen.«77 Dank dieser Bilder kann sich das Heute selbst erkennen: »Jede Gegenwart ist durch diejenigen Bilder bestimmt, die mit ihr synchronistisch sind: jedes Jetzt ist das Jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit.«78 Indem sie dem Gesehenen Sinn verleihen, liefern dialektische Bilder also einen Punkt, von dem aus gleichzeitig zurück und umher geblickt werden kann. Sie bieten eine Sichtweise und vermitteln gleichzeitig eine Perspektive; in dieser Hinsicht können sie dem Punkt der Enunziation assimiliert werden. Doch die gegenseitige Erhellung von Vergangenheit und Gegenwart, die die dialektischen Bilder ermöglichen, entfernt uns auch von der Idee einer zeitlich linearen Entwicklung: Das Gestern determiniert das Heute nicht stärker, als es selbst von ihm determiniert ist. Statt von einer linearen Zeit sollten wir von einer Konstellation sprechen: »Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.«79

Es geht also um Prophetien, die wir nur retrospektiv erkennen, Elemente, die eine Lesbarkeit von Gestern und Heute gewährleisten, und eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht unter dem Emblem einer chronologischen Linearität, sondern als Konstellation. Benjamins Lektion ist klar. Und sie erklärt, an welche Idee der Kinogeschichte wir angesichts der Relokationsprozesse denken. Wenn eine neuartige Situation als kinematografisch erkannt werden will, bitten wir die Vergangenheit, sie zu erhellen, aber gleichzeitig lesen wir die Vergangenheit im Licht ebendieser Situation; wir sehen in dieser Situation das Reifen vorausgehender Bedingungen, aber parallel konstruieren wir jene, die ihre Voraussetzung sein müssten; wir bedienen uns des Gestern, um das Heute zu definieren, und gemeinsam schaffen wir ein Gestern, weil das Heute danach verlangt, definiert zu werden; und daher brechen wir mit der Vorstellung von Chronologie, auch wenn wir vorgeben, uns auf sie zu berufen, und machen aus jeder Zeit die Folge der anderen. Kurz: Angesichts neuartiger, herausfordernder Situationen (nicht jene, die uns indifferent lassen, sondern jene, die nach dem Modell der dialektischen Bilder Benjamins als »dialektische Situationen« funktionieren) mobilisieren wir eine Idee vom Kino: Wir konstruieren also einen Ort, von dem aus wir das betrachten können, worauf wir im Licht des Gewesenen gestoßen sind. Dies können wir aber nicht anders machen als innerhalb einer Konstellation von Zeitlichkeit, fern jeder Fortschritts- und Kausallogik, sondern im Gegenteil in einem ständigen Vor und Zurück, das uns in jede Richtung treibt und uns viele unterschiedliche Wege öffnet.

Zwei Beobachtungen möchte ich noch hinzufügen, eigentlich nur Randbemerkungen. Zunächst einmal wirkt sich diese Idee von Geschichte, mit der das Kino im Zeitalter seiner Relokation zu tun hat, auch auf andere Felder aus. Ich denke beispielsweise an Mieke Bal und ihre »preposterous history«. In ihrer Analyse einer Reihe zeitgenössischer Werke, die sich auf das Barock und auf Caravaggio beziehen, stellt Bal fest, dass die Quelle in dem Maß, wie das Werk sie dazu autorisiert, »preposteruos« wird. Was zu einer Umkehrung der chronologischen Reihenfolge führt, »die das, was chronologisch zuerst kam (›pre‹) als Effekt hinter (›post‹) seine spätere Wiederverwertung setzt.«80 Somit bricht also auch hier die Chronologie zugunsten einer komplexen Neugliederung des Feldes in sich zusammen. Die zweite Beobachtug ist relevanter. Hinter diesem Geschichtsverständnis liegt das fundamentale Überdenken des 20. Jahrhunderts von Kategorien wie Genealogie, Kausalität, Herkunft, Wiederholung. Nehmen wir beispielsweise Freuds Konzept der Nachträglichkeit, das darlegt, wie die Ursache eines Traumas ans Licht gebracht und gleichzeitig von den vermuteten Effekten, die dies zeitigt, konstituiert wird.81 Aber ich denke auch an Gilles Deleuze, der Identität neu definiert und sie dabei buchstäblich auf eine optische Täuschung reduziert, die mit der Akkumulation von Wiederholung zu tun hat.82 Oder ich denke daran, wie Jacques Derrida die Idee vom Ursprung ausleert, der vom Eingreifen eines permanenten – und konstituierenden – Aufschubs ausgelöscht wird.83 Die Relokation des Kinos – selbst in ihrem bescheidenen Aktionsradius ist sie im Grunde nicht mehr als ein Media, das ums Überleben kämpft – ruft Probleme hervor, die in direktem Zusammenhang mit diesem konzeptuellen Rahmen stehen.

Überlebensstrategien

Zwischen 1946 und seinem Tod im Jahr 1948 hatte Sergei M. Eisenstein sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: das Schreiben einer allgemeinen Geschichte des Kinos.84 Seine Idee war es, sie innerhalb der Geschichte der Künste zu platzieren, aber nicht als ihr finales Ergebnis, sondern im Gegenteil als ein Vertreter, der fähig ist, in den anderen Künsten das zum Vorschein zu bringen, was sie aus sich heraus nicht zeigen können – insbesondere ein anthropologisches Bedürfnis, flüchtige Phänomene festzuhalten. In diesem Projekt wird das Kino also als eine dynamische, aktive Kraft gesehen, die einen erstarrten Rahmen aufbricht und neuartige Aspekte zutage fördert. Ich würde sagen, Kino ist das, was die alten Künste neu verortet, indem es sie aus einem Engpass herausführt, in dem sie Gefahr liefen, zu verkümmern.

Wenn wir das Eisenstein’sche Szenarium mit dem vergleichen, was aktuell vor sich geht, müssen wir die Begriffe austauschen: Heute ist es das Kino, das sich neu verortet, und das somit aus seinem eigenen Engpass herausfinden möchte. Es ist das Kino, das zur Debatte steht und das sich ein neues Terrain suchen muss, auf dem es seine eigene Lektion geltend macht. Im Übrigen haben wir von Anfang an klargestellt, dass das Kino sich in einer gefährlichen Situation befindet: Der Verlust des Mediums (des Filmstreifens, des Kinosaals) könnte das Ende des Medias bekräftigen. Und genau um dieser Gefahr entgegenzutreten, rufen wir eine Idee vom Kino in Erinnerung und benutzen sie, um Grenzsituationen eine Kinematografizität zu bescheinigen, auch auf die Gefahr einer tendenziösen Geschichtsrelektüre hin. Und zwar aus der Überzeugung, dass es die Dauerhaftigkeit dieser Idee ist – die Dauerhaftigkeit einer Form von Erfahrung – die dem Media sein Weiterleben garantieren wird.

Dieser Kontext beschwört dennoch ein starkes Todesgefühl. Wir reaktivieren eine Idee vom Kino, eben gerade weil wir den riskanten Zustand wahrnehmen, in der das Kino sich befindet. Es ist die Möglichkeit und vielleicht sogar das Bevorstehen seines Verschwindens, die uns motiviert und antreibt. Die Idee vom Kino dient am Ende vor allem als Medizin oder als Exorzismus. Es ist die Kur, die wir dem Patienten in der Hoffnung verabreichen, er sei nicht unheilbar; es ist der Ritus, den wir ausüben, um eine bevorstehende Katastrophe abzuwenden. In jedem Fall ist es etwas, das allenfalls dem Überleben hilft.

Natürlich können wir in der Relokation auch eine erheblich vitalere Geste sehen. Wir könnten auch ein wenig à la Eisenstein denken, dass das Kino heute mit sich dasselbe mache, was es gestern mit den anderen Künsten machte – es suche sich ein neues Terrain, um in sich zu gehen und so neue und unausgedrückte Haltungen zu finden. Im Wohnzimmer, auf öffentlichen Plätzen, am Computer, Seite an Seite mit anderen Medien und vermischt mit anderen Sprachen könnte es versuchen, das zu werden, was es vielleicht niemals ganz geworden ist, aber sein könnte. In diesem Sinne könnte sein Wandel eine wahre Erneuerung ermöglichen und nicht nur einen Überlebenswunsch ausdrücken.

Doch auch im Fall einer Wiedergeburt werden wir weiter mit der Gegenwart eines Todes zu tun haben. Es gibt keine Palingenese, ohne dass etwas zum Abschluss kommt. Das Kino sieht seinem Ende ins Auge: Dies ist die Tatsache, von der wir unweigerlich ausgehen müssen. Es ist das heute vorherrschende Gefühl, das sich unweigerlich auch in die Zukunft projiziert. Die Tragödie lauert und wird immer lauern. Das neu verortete Kino steht jetzt und in Zukunft im Schatten des Todes.

Es scheint daher offensichtlich, dass die Geschichte des Kinos, die wir so ängstlich bemüht sind, neu zu schreiben, um darin seine Fortsetzung zu sehen, schon etwas von einem Testament hat. Und dass die Identität, die das Kino auch in den kontroversesten Situationen so stolz behauptet, aus einem beklommenen Blickwinkel schon unwiderruflich posthum klingt.

(Film von Tacita Dean erlangt somit eine eigene Beispielhaftigkeit mit seiner Bewahrung eines Mediums, ohne zwangsläufig das Media zu bewahren. Wenn es sich um den Versuch handelt, das Kino zu retten, beweist das Scheitern der Unternehmung vollends die Tragik der Situation. Handelt es sich aber, wie ich glaube, um die Verschiebung des Kinos in ein anderes Gebiet, jenes der Kunst, so entsteht daraus eine Möglichkeit der Befreiung. Traditionelle Komponenten – der Filmstreifen, die Apparatur – werden von einem Standpunkt aus betrachtet, der über sie hinausgeht. Das erlaubt ein Hinterfragen des Kinos, ein Infragestellen, das neue Haltungen hervorbringt, die bislang schlummerten. Anders gesagt: In Film käme die Relokation des Kinos durch die Kunst dem Kino zu Hilfe, um ein neues Terrain auszuweisen. Doch ob Tacita nun für eine Bewahrung kämpft oder von einer Befreiung träumt, ein Punkt ist für mich klar: Nur, wenn das Kino über seinen Tod nachdenkt, kann es noch neue Gründe zum Leben finden.)

Aus dem Italienischen von Andrea Kirchhartz

Dieser Text ist eine Vorab-Veröffentlichung aus dem Sammelband Filmerfahrung und Zuschauer, Hg. Winfried Pauleit et.al., Bertz + Fischer Berlin 2014, und basiert auf einem Vortrag auf dem Internationalen Bremer Symposium zum Film 2012. Es ist gleichzeitig die erste Fassung eines Kapitels aus dem neuen Buch von Francesco Casetti, The Lumière Galaxy. Seven Key Words for the Cinema to Come, das im Januar 2015 bei Columbia University Press erscheint.

- 1Die Ausstellung lief vom 11. Oktober 2010 bis zum 11. März 2012 und war Teil der Unilever Series. Begleitend erschien der Katalog Film. Tacita Dean, herausgegeben von Nicholas Cullinan (London 2011), in dem sich Kritiker, Künstler, Filmtheoretiker und Filmemacher zur Bedeutung des analogen Films und Bildes im digitalen Zeitalter äußern.

- 2Charlotte Higgins: Tacita Dean Turbine Hall Film pays hommage to a dying medium. www.guardian.co.uk/artanddesign/2011/oct/10/tacita-dean-film-turbine-hall (Übers. A.K.).

- 3Die Unterscheidung zwischen Media zur Bezeichnung der »Kommunikationstechnologien« und Medium für Trägermaterial, dessen Plural Mediums ist, wurde von Rosalind Krauss vorgeschlagen in: »A Voyage on the North Sea«. Art in the Age of the Post-Medium Condition. New York 1999, S. 57, Anm. 4. Für die Verwendung des Begriffs Media im Singular, nicht zur Bezeichnung eines technischen Dispositivs, sondern einer all diesen Dispositiven eigenen Vermittlungsinstanz plädieren W.J.T. Mitchell und Mark B.N. Hansen in der Einführung zu: Critical Terms for Media Studies. Chicago, London 2010, S. xi. Ich versuche hier, noch einen Schritt weiterzugehen und verwende den Begriff Media im Singular zur Bezeichnung einer Vermittlung, die eine spezifische Form voraussetzt und die, selbst wenn sie in einem technischen Dispositiv verkörpert ist, in sich selbst über dieses Dispositiv hinausgeht, insofern sie eine allgemeine Instanz ist.

- 4Siehe MAS Studio: MAS = MORE. Folly for a Flyover by Assemble. http://mas-studio.tumblr.com/post/9049039925/folly-for-a-flyover-by-asse... (unter Leitung von Iker Gil).

- 5Siehe Cinema au Clair de Lune. Parks and Gardens in the French Capital. www.whattoseeinparis.com/cinema-parks-paris/.

- 6Siehe Cairobserver: Cinema Tahrir Returns. http://cairobserver.com/post/12731480069/cinema-tahrir-returns.

- 7Siehe zum Beispiel das Video a day made of glass mit einer Vielzahl von Bildschirmen, die Corning Inc. entwickelt hat oder noch entwickelt: www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium; oder das von Microsoft Labs produzierte Video:

www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=59099ab6-239c-42af-84... oder die Präsentation des Fensterbildschirms von Samsung: http://www.youtube.com/watch?v=mTVPVobDrms. - 8Diese Frage stellt auch Malte Hagener im Titel seines Essays: Where Is Cinema (Today)? The Cinema in the Age of Media Immanence. In: Cinema & Cie, 11, Herbst 2008, S. 15–22. Zu einer topologischen statt ontologischen Relektüre von Film- und Medientheorie rät Vinzenz Hediger: Lost in Space and Found in a Fold. Cinema and the Irony of the Media. In: Gertrud Koch / Volker Pantenburg / Simon Rothöhler (Hg.): Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema. Wien 2012, S. 61–77.

- 9»Erfahrung« meint hier nicht nur das Bildern- (und Tönen-) Ausgesetztsein, das unsere Sinne beschäftigt, sondern auch das Bewusstsein dessen, was dieses Ausgesetztsein ist und darstellt. »Erfahrung« beinhaltet zwei Aspekte: Wir »erfahren« etwas über die Dinge, denen wir begegnen, und wir »verfügen über Erfahrungen«, weil wir ihnen begegnet sind. Zu einer Vorstellung von Kino als Erfahrung siehe die beiden gegensätzlichen Positionen von Vivian Sobchack: Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton 1992; und von Miriam Bratu Hansen: Cinema and Experience. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno. Berkeley, L.A., London 2012. Siehe auch Janet Harbord: Breaking with the Aura? Film as Object or Experience. In: J.H.: Film Cultures. London 2002, S. 14–38; und Francesco Casetti: Filmic Experience. In: Screen 50. 1, Frühjahr 2009, S. 56–66.

- 10Jean Epstein: Der Sinn 1(b) [1921]. In: Nicole Brenez / Ralph Eue: Bonjour Cinéma und andere Schriften zum Kino. Wien 2008, S. 28–36. Parallel zu Epstein vgl. Dziga Vertovs entgegengesetztes Lob des Kinoauges: Kinoki – Umsturz. In: Wolfgang Beilenhoff (Hg.): Dziga Vertov. Schriften zum Film. München 1973, S. 11–24.

- 11Blaise Cendars: Modernités. Un nouveau art: le cinéma. In: La rose rouge 7, 12. Juni 1919, S. 108 (Übers. A.K.).

- 12Ricciotto Canudo: The Birth of a Sixth art [1911]. In: Richard Abel: French Film Theory and Criticism. A History/ Anthology, 1907–1939. Vol. 1: 1907–1929. Princeton, N.J. 1993, S. 60 (Übers. A.K.).

- 13Vgl. Eugenio Giovannetti: Il cinema, arte meccanica. Palermo 1930. Siehe auch der folgende Abschnitt von Jean Epstein: »Hier hat der Maschinismus, der die Musik einem Wandel unterzog, indem er die Freiheit des Modulierens einführte, die Malerei, indem er die darstellende Geometrie einführte, ja alle Künste und das gesamte Leben, indem er die Geschwindigkeit, ein anderes Licht, andere Gehirne einführt, sein Meisterwerk geschaffen. Das Auslösen eines Verschlusses produziert einen Auftritt des Photogénies, etwas, das zuvor nicht existent war.« Epstein 2008, a.a.O., S. 32f. (Übers. A.K.).

- 14Béla Balázs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films [1924]. Frankfurt am Main, 2001, S. 16.

- 15Ebenda.

- 16Ebenda, S. 17.

- 17Giovanni Papini: La filosofia del cinematografo, in: La Stampa, 18. Mai 1907, S. 1f. (Übers. A.K.).

- 18Jean Epstein: Magnification [1921]. In: Abel 1993, a.a.O., S. 239 (Übers. A.K.).

- 19»Aber auch in jedem andern lebt dumpf diese schaurige Lust am Schauen von Greuel, Kampf und Tod. [...] Und sie ist es, die das Volk wie besessen in den Kino reißt.« Walter Serner: Kino und Schaulust [1913]. In: Die Schaubühne 9, 2. Bd., Nr. 34/35, S. 807–811; zitiert nach: Jörg Schweinitz (Hg.): Prolog vor dem Film. Nachdenken über ein neues Medium, 1909–1914. Leipzig 1992, S. 209 (orig. Orthografie von 1913).

- 20Epstein 2008, a.a.O., S. 33.

- 21Ricciotto Canudo: Reflections on the Seventh Art [1923]. In: Abel 1993, a.a.O., S. 296 (Übers. A.K.).

- 22Georg Lukács: Gedanken zu einer Aesthetik des »Kino«. In: Pester Lloyd, Nr. 90, 16.4.1911, S. 45f. (Anm. d. Ü.: eine erweiterte, inzwischen häufig nachgedruckte Fassung dieses Aufsatzes erschien am 10. September 1913 in der Frankfurter Zeitung; dann in: Schriften zur Literatursoziologie [Neuwied 1961], S. 75–80).

- 23Siehe Victor O. Freeburg: The Art of Photoplay Making. New York 1918, darin besonders das sechste Kapitel: »The Appeal of Imagination«.

- 24Jean Epstein: Grossissement. In: J.E.: Bonjour Cinéma. Paris 1921, S. 31 (Übers. A.K.).

- 25Karel Teige: The Aesthetics of Film and Cinégraphie [1924]. In: Jaroslav Andel / Petr Szczepanik (Hg.): Cinema All the Time. An Anthology of Czech Film Theory and Criticism. Prag 2008, S. 143–152, hier 147 (Übers. A.K.).

- 26Louis Delluc: D’Oreste à Rio Jim. In: Cinéma, 32, 9. Dezember 1921, S. 14f. (Übers. A.K.); siehe auch: Le cinéma, art populaire. In: Écrits cinématographiques, Bd. 2, S. 279–288 (Nachdruck als: Le cinéma au quotidien).

- 27Nach Faure sehnte sich die Menschheit schon immer nach einem »kollektiven Spektakel, das alle Klassen, Generationen und Geschlechter in einmütiger Gemeinschaft vereinen kann, um die Kraft des Wechsels zu preisen, die in jedem von ihnen die moralische Ordnung definiert«. Elie Faure: De la Cinéplastique. Paris 1922, S. 12 (Übers. A.K.).

- 28Freeburg konzentriert sich auf die Fähigkeit des Kinos – wie das Theater – eine Masse in ein Publikum zu verwandeln, das seinerseits einer kollektiven Richtung Ausdruck verleihen kann. »Dieser bewusste Ausdruck nennt sich öffentliche Meinung.« Freeburg 1918, a.a.O., S. 8 (Übers. A.K.).

- 29»Telefon, Automobil, Flugzeug und Rundfunk haben die Grenzen von Zeit und Raum, in denen sich Zivilisationen seit Jahrhunderten abgespielt haben, so sehr verschoben, dass die heutige Menschheit nicht nur eine den Menschen der Antike unbekannte rasche Auffassungsgabe, sondern eine Art Allgegenwärtigkeit entwickelt hat. Der Kinematograf erscheint als künstlerisches Spiegelbild dieser neuen materiellen und geistigen Lebensbedingungen.« Sebastiano A. Luciani: L’antiteatro. Il cinematografo come arte. Roma 1928, S. 76 (Übers. A.K.).

- 30Vgl. Vachel Lindsay: The art of the moving picture. New York 1922 (2. Aufl.), S. 290. Die Vorstellung, dass das Kino uns in einen primitiven Zustand zurückführt und uns eine quasi »originäre« Erfahrung verschafft, ist in frühen Debatten weit verbreitet. Ein Beispiel liefert Ricciotto Canudo: »[Kino] bringt uns mit all unserer angenommenen psychologischen Komplexität zur großen, wahren, ursprünglichen synthetischen Sprache zurück, zur anschaulichen Sprache, die älter ist als die einschränkende Wörtlichkeit des Klangs.« (Canudo 1993, a.a.O., S. 296 [Übers. A.K.]). Zur Bedeutung des »Primitiven« in Film- und Kunsttheorie der 1920er und 1930er Jahre siehe Antonio Somaini: Ejženstejn. Il cinema, le arti, il montaggio. Turin 2011.

- 31Siehe Rudolf Arnheim: Film als Kunst. Berlin 1932.

- 32Eine ausgezeichnete Rekonstruktion dieser Jahre findet sich bei Miriam Bratu Hansen 2012, a.a.O.

- 33Siehe André Bazin: Qu’est ce que le cinéma? Paris 1958–1962 (Bd. 1: Ontologie et language,1958; Bd. 2: Le cinéma et les autres arts, 1959; Bd. 3: Cinéma et Sociologie, 1961; Bd. 4: Une esthétique de la réalité: le néo-réalisme, 1962).

- 34Siehe Edgar Morin: Der Mensch und das Kino. Eine anthropologische Untersuchung [1956]. Stuttgart 1958.

- 35Luigi Pirandello: Kurbeln. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Filmoperateurs Serafin Gubbio [1915]. Berlin o.J. [1928] (Übers. v. H. Feist und W.E. Süskind), S. 14.

- 36Jean-Paul Sartre: Die Wörter [1964]. Hamburg 1965 (Übers. v. Hans Mayer), S. 70f.

- 37Jean Epstein: Der Ätna, vom Kinematographen her betrachtet [1926]. In: Brenez/Eue 2008, a.a.O., S. 43–54, hier 44.

- 38Ebenda, S. 48.

- 39Michel de Certeau: GlaubensSchwachheit [(1987]. Stuttgart, 2009 (Übers. v. Michael Lauble), S. 174.

- 40Vgl. Paul Valéry: Die Eroberung der Allgegenwärtigkeit [(1928/31]. In: P.V.: Über Kunst. Essays. Frankfurt am Main 1959 (Übers. v. Carlo Schmid), S. 46–51.

- 41Ebenda, S. 47.

- 42Ebenda.

- 43Ebenda.

- 44Ebenda.

- 45Gene Youngblood: Expanded Cinema. New York 1970.

- 46Untersuchungen zur Wanderung des Kinos und zur Auflösung seiner Grenzen sind in den letzten Jahren ziemlich zahlreich geworden. Aus der großen Bibliografie möchte ich nur erwähnen: Gertrud Koch / Simon Rothöhler / Volker Pantenburg (Hg.): Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema. Wien 2012; und Catherine Fowler / Paola Voci (Hg.): Screen Attachments. New Practices of Viewing Moving Images (betreute Sondernummer der elektronischen Zeitschrift Screening the Past, 32, 2011).

- 47Jay David Bolter / Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media. Cambridge, Mass. 1999, S. 45 (Übers. A.K.).

- 48Arjiun Appadurai: Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, Minn. 1996.

- 49Siehe Gilles Deleuze / Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I [1972]. Frankfurt am Main 1977; und G.D. / F.G.: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II [1980]. Berlin 1992.

- 50Besonders wenn er Kino für Obdachlose mit einbezog. Siehe Siegfried Kracauer: Die Angestellten. Aus dem neusten Deutschland [1929]. Frankfurt am Main 1930 (Erstveröffentlichung in Fortsetzungen in der Frankfurter Zeitung).

- 51Siehe Laura Mulvey: Visual and Other Pleasures. Bloomington 1989.

- 52Siehe Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [1935–39]. Frankfurt am Main 1977.

- 53Bezüglich der Konvergenzen und der damit verbundenen kulturellen Transformationen siehe Henry Jenkins: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York 2006.

- 54Über die Rolle der Erinnerung in unserer Kinoerfahrung siehe u.a. Annette Kuhn: Dreaming of Fred and Ginger. Cinema and Cultural Memory. New York 2002.

- 55Die Vorstellung, dass die Form sich nicht auf eine Situation bezieht, sondern aus ihr hervorgeht und sie in eine bestimmte Richtung drängt, wurde von Mauro Carbone mit all ihren konzeptuellen Implikationen brillant diskutiert. Mauro Carbone: An Unprecedented Deformation. Marcel Proust and the Sensible Ideas [2004], Albany, N.Y. 2010.

- 56Ich benutze den Begriff »Idee vom Kino« auf dieselbe Weise, wie Benjamin »Idee« in seinen Betrachtungen zum deutschen Trauerspiel verwendet: als etwas, das einen Bereich (von Erfahrungen, weniger von Werken) auf eine effektivere Weise eint als ein Prototyp, auf den verschiedene Kopien folgen, oder als ein Archetypus, der an die Spitze einer Reihe von Ausführungen gesetzt wird. Die Idee enthüllt die Natur einer Situation oder eines Werkes und bleibt gleichzeitig zutiefst in ihr. Vgl. Walter Benjamin: Ursprung des barocken Trauerspiels. Berlin 1928, darin besonders die »Erkenntniskritische Vorrede«. Eine wertvolle Lektüre der Vorrede findet sich bei Mauro Carbone 2010, a.a.O.