Il faut être digital!

Il faut être digital!

Zeitgenossen und technische Medien

Der Begriff Zeitgenossenschaft ist ein Kampfbegriff, mit dem das "Gestrige" vom "Heutigen" geschieden wird. Das Adjektiv zeitgenössisch – ebenso wie seine europäischen Verwandten (contemporary, contemporain etc.) – zieht derzeitig allerdings eine sehr unscharfe historische Grenze. Zum einen gilt nur noch das als zeitgenössisch, was sich in irgendeiner Form mit dem Digitalen verbindet. Zum anderen schreiben sich Sammlungen der Kunst seit den 1960er Jahren immer noch diese Qualität zu. In der bildenden Kunst wird damit jenes offene Feld markiert, das als zweite Moderne (Klotz 1994) charakterisiert wird oder auch als Verfransung der Künste (Adorno 1966) und damit eine Vervielfältigung und Vermischung der Kunstformen seit 1960 meint, die sich nicht mehr mit den bis dahin gültigen Ordnungsmustern kategorisieren lassen.

Gleichwohl enthält der Begriff auch Reste von gesellschaftspolitischen Implikationen – um nicht zu schreiben: einen Hauch von revolutionärem Geist. Im deutschen Wort versteckt sich der Genosse – was heute wenig emphatisch die Mitgliedschaft in einer Partei bezeichnet – und damit eher an die professionelle Deformierung als an das Ethos von sozialpolitischem oder ästhetischem Engagement denken lässt. Aber auch die bürgerliche Variante des "Contemporain" zeichnet sich nicht durch ein wertfreies synchrones Existieren mit anderen aus, sondern bezeichnet im Suffix "co- bzw. con-" ein gemeinschaftsbildendes Moment.

Zurückverfolgen lässt sich dieses u.a. in der Landwirtschaft der Germanen: Genossen waren diejenigen, die die Nutznießung einer Sache gemeinsam hatten. Es ging um Gemeinbesitz, um das Vieh auf der gemeinsamen Weide. Die Zeitgenossen tauschen später das Vieh gegen die Abstraktion der Zeit ein. Der Zeitgenosse ist zwar schon im 16. Jahrhundert nachgewiesen, in unserem modernen Sinne kann allerdings erst seit der frz. Revolution von einer Zeitgenossenschaft die Rede sein.

Henning Ritter (2004) hat die Entstehung eines Imperativs der Zeitgenossenschaft in der politischen Theorie um 1800 beschrieben. Erst durch die frz. Revolution – so lässt sich behaupten – konnte die Gegenwart zum Maß der Dinge stilisiert werden. Um 1830 wird diese Forderung auf die Kunst übertragen, z.B. von Honoré Daumier: "Il faut être de son temps!" (vgl. Ritter 2004).

In diesem Kontext gilt es zu bedenken, dass die Vorstellung einer gemeinsamen Zeit keineswegs selbstverständlich war. Erst durch die Medien, Zeitung, Zeitschrift, Fotografie, Telegrafie und durch Verkehrsmittel wie die Eisenbahn konnte die Abstraktion einer gemeinsamen Zeit tatsächlich über den begrenzten Horizont hinaus abgesichert werden. Die unterschiedlichen Lokalzeiten wurden beispielsweise erst durch den Eisenbahnverkehr Stück für Stück synchronisiert zu einer allgemeinen Standardzeit (vgl. Schivelbusch 1979: 43ff). Die Standardisierung der Zeit entwertet die Lokalzeiten. Sie weist aber auch darauf zurück, dass Zeitgenossenschaft nie rein zu haben ist. Dass sie vielmehr immer im Kontext mit den technischen Medien und durch sie bestimmte neue Raum- und Zeitbegriffe, sowie Machtdispositive zu denken ist: Die Zeitgenossen trafen sich in Paris, London und New York. Die zeitgenössische Kunstszene ist bis heute trotz oder gerade wegen der Vernetzung durch Computer und Internet an solche Zentren gebunden.

Im Folgenden möchte ich versuchen, eine Entwicklung zu beschreiben von einem Imperativ der Zeitgenossenschaft in der Kunst um 1830 hin zu einer Ästhetik, in der dieser Imperativ in bzw. durch die technischen Medien seinen Ausdruck findet. Dabei sollen drei exemplarische Stationen der Medienentwicklung in den Fokus rücken:

Erstens soll es um das Medium Fotografie gehen und um den Beitrag dieses Mediums zur Konstruktion von Zeitgenossenschaft.

Zweitens soll eine analoge Entwicklung im Audiobereich betrachtet werden, die Tonaufzeichnung, bzw. das Konglomerat von Klangübertragung durch Telefon und Radio und seine ästhetischen Ausdrucksformen.

Drittens soll der Bereich der Digitalisierung in den Blick genommen werden, der in den Entwicklungen einer "Computerkunst", sowie auch in den kommunikativen Formen und im soziokulturellen Gebrauch des Internet Zeitgenossenschaft auf der Basis neuer technischer Entwicklungen für sich reklamiert.

Abschließend soll es um einen Ausblick bzw. Rückblick auf das Medium Film gehen, mit dem sich eine spezifische übergreifende Form von Zeitgenossenschaft etabliert, die darüber hinaus auch das Leitmotiv für eine digitale Ästhetik abgeben könnte.

1. Fotografie

Der von Zeitgenossen der frühen Fotografie wie Honoré Daumier formulierte Imperativ der Zeitgenossenschaft äußert sich bereits in einem anderen Medienwechsel. Daumier nutzt für seinen künstlerischen Ausdruck nicht mehr nur die Malerei und die Zeichnung, sondern die Lithografie in Kombination mit den Zeitschriften, in denen seine Lithografien vervielfältigt werden. "Seine ersten Lithographien veröffentlichte Daumier 1829 – 30 in der Zeitschrift 'La Silhouette' … Ab Februar 1832 arbeitete er für die … neu gegründete Zeitschrift 'La Caricature', worin er König Louis-Philippe und die Politiker seiner Zeit karikierte" (Lexikon der Kunst, Bd. 3, 1994: 355).

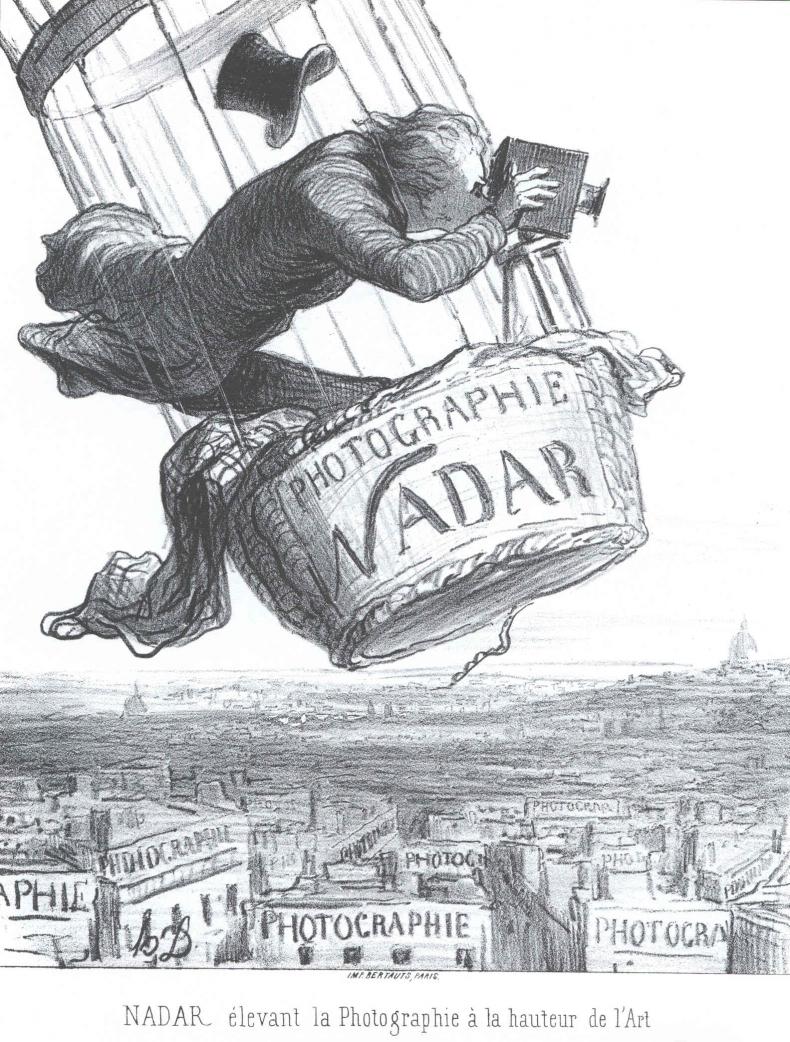

Daumiers Karikaturen illustrieren das spezifische Verständnis seiner künstlerischen und politischen Zeitgenossenschaft, in der sich die Handschrift des Künstlers als Kritiker seiner Zeit über die Medien Lithografie und Zeitschrift direkt und schnell an die Zeitgenossen wendet. Mit denselben Mitteln macht sich Daumier auch über das neue Medium Fotografie lustig, indem er beispielsweise die Flugversuche Nadars mit einem Heißluftballon mit dem Ziel fotografische Aufnahmen aus der Luft herzustellen, aufs Korn nimmt. Der Titel einer Karikatur von 1862 lautet: "Nadar erhebt die Fotografie in die Höhe der Künste" (frz. "Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art", vgl. Löffler 2004: 101f).

Obwohl Daumier das Kunstwollen der Fotografie verspottet, zeigt sich gerade in der Popularisierung der Fotografie die technische Einlösung von Daumiers eigener Forderung nach Zeitgenossenschaft. Der Fototheoretiker Philippe Dubois beschreibt in seinem Buch "Der fotografische Akt" (1998) die Fotografie als einen Schnitt durch Raum und Zeit. Ausgehend von dieser Geste teilt sich die Fotografie in ein Bildfeld und das, was außerhalb des Bildfeldes liegt. Für das Wesen des fotografischen Bildes ist damit der Schnitt konstitutiv (vgl. Pauleit 2004: 112ff). In dieser phänomenologischen Beschreibung der fotografischen Apparatur und seiner Bildkonstitution zeigt sich die Fotografie als radikal zeitgenössisches Bildmedium, kann sie ihren Fokus doch aufgrund der technischen Anordnung nur auf Gegenwärtiges richten, d.h. im Akt des Fotografierens wird auch der menschliche Blick auf die unmittelbare Gegenwart ausgerichtet. Dieser neue Mediengebrauch korrespondiert mit der

"radikale[n] – und in gewisser Weise radikal unkritische[n] – Zeitgenossenschaft, die am Beginn des neuen Jahrhunderts und aufgrund der Erfahrung des revolutionären Terrors Benjamin Constant forderte. Er vertrat die Maxime, dass der Mensch nur Zeitgenosse seiner eigenen Zeit sei und die Ziele seiner Handlungen nicht der Vergangenheit, sondern ausschließlich der Gegenwart entnehmen solle … Es galt den gegenwärtigen Augenblick zu erfassen. Zu dieser Konzentration auf die Gegenwart gehörte es, zu vergessen – vor allem die Verbrechen der Revolution; Amnestie durch Amnesie … Für ihn folgte die radikale Zeitgenossenschaft aus dem Bruch mit der Vergangenheit, den die Revolution herbeigeführt hatte" (Ritter 2004).

Die Bildproduktion der Fotografie, ihre Geste und der Akt des Fotografierens setzen diesen Bruch mit der Vergangenheit radikal um, in dem sie das Bild des Bürgers im 19. Jahrhundert durchsetzen und die Vergangenheit – die Zeit vor der Revolution, ebenso wie deren Schrecken – außerhalb ihres Bildfeldes verschwinden lassen. Gleichwohl zeigt sich die Fotografie mit ihrem radikalen Anspruch janusköpfig, da nun eine eigene Geschichte (der Fotografie) entsteht und da es genau genommen in der Ordnung der Fotografie schlechterdings nicht möglich ist, in der Betrachtung tatsächlich Gegenwärtiges zu erblicken. Der erste Aspekt zeigt sich in der Ausbildung spezifischer Gebrauchsweisen der Fotografie. Sehr deutlich zu erkennen nach der Niederschlagung der Pariser Kommune im Mai 1871. Sowohl die Kommunarden als auch ihre Gegner verwenden die Fotografie – allerdings in unterschiedlicher Weise – um Zeitgenossenschaft zu belegen bzw. zu inszenieren. Zum einen werden die zerstörten Gebäude gezeigt und den Kommunarden als Verbrechen angelastet. Zum anderen werden Fotografien nachgestellt:

"Die Kommunarden, selbst als Gefangene verteilen ihre Porträts mit Widmung, da sie eine fassbare Erinnerung an bessere Zeiten verkörpern. Die Gruppenporträts werden an symbolträchtigen Orten aufgenommen, wie auf den Barrikaden oder an der niedergerissenen Vendôme-Säule. Bereitwillig und neugierig posieren die Kommunarden und stellen in situ die Handlung nach; sie nehmen teil an der Inszenierung ihres Erfolgs" (Petitjean 1998: 146).

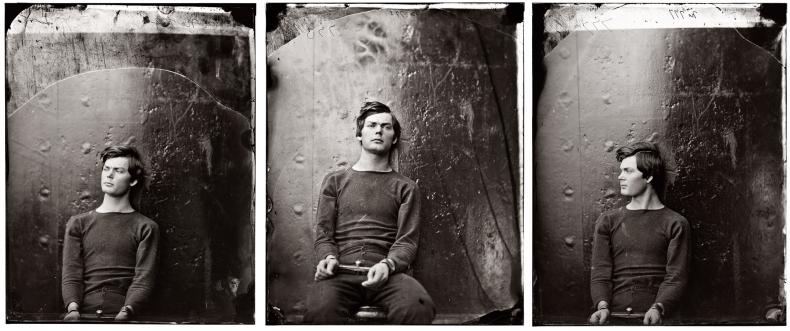

Die hier noch als Porträts bezeichneten Fotos der Kommunarden kennzeichnen den Beginn der polizeilichen Verbrecherfotografie und damit eine Form staatlicher Erfassung, die mithilfe der Fotografie eine Praxis der Ausgrenzung und der Markierung des Anderen begründet (vgl. Regener 1999). Gleichwohl zeigen sich dieselben Fotografien auch als gemeinschaftsbildendes Medium im doppelten Sinne. Die Kommunarden werden zum einen durch die polizeiliche Verbrecherfotografie zu Anderen und damit quasi zu "Unzeitgenossen" erklärt. Gerade dies trägt zur Gemeinschaftsbildung der Bürger bei. Zum anderen liefern die Fotografien der Kommunarden für diese selbst einen Aspekt der Identität. Allerdings hat diese Identität der Kommune gerade keinen Anspruch auf die Gegenwart. Die Kommunarden müssen sich mithilfe der Fotografien an "bessere Zeiten" erinnern, bzw. diese besseren Zeiten als Utopie imaginieren.

Den zweiten, fototheoretischen Aspekt der Janusköpfigkeit hat Roland Barthes erfasst, indem er zunächst feststellt: "Jegliche Photographie ist eine Beglaubigung der Präsenz. Diese Beglaubigung ist das neue Gen, das diese Erfindung in die Familie der Bilder eingeführt hat" (Barthes 1989: 97), um im Folgenden eine feine Differenz anzufügen und zu erklären, dass es sich um eine Präsenz des Vergangenen handelt. Diese paradoxe Zeiterfahrung erläutert er schließlich ebenfalls am Porträt eines Gefangenen – allerdings nicht im Sinne einer Erinnerung an bessere Zeiten: "Im Jahre 1865 versuchte der junge Lewis Payne den amerikanischen Außenminister W.H. Seward zu ermorden. Alexander Gardner hat ihn in seiner Zelle photographiert; er wartet auf den Henker. Das Photo ist schön, schön ist auch der Bursche: das ist das studium. Das punctum aber ist dies: er wird sterben. Ich lese gleichzeitig: das wird sein und das ist gewesen; mit Schrecken gewahre ich eine vollendete Zukunft, deren Einsatz der Tod ist … immer wird hier die Zeit zermalmt: dies ist tot und dies wird sterben … Im Grunde bedarf ich nicht der Abbildung eines Körpers, um von diesem Schwindel durch die zermalmte Zeit erfaßt zu werden" (Barthes 1989: 106).

Was Roland Barthes hier darlegt, ist das Kennzeichen der historischen Fotografie, in der er – im Gegensatz zur aktuellen Fotografie – die Zeit und damit auch die Zeitgenossenschaft entwertet findet und in der sich Vergangenheit und Zukunft in einem memento mori miteinander verbinden. Am Ende seines Buches nennt er dies die "Verrücktheit" der Fotografie, bzw. die "photographische Ekstase" (ebd.: 126ff), was nichts anderes meint, als die unmögliche Möglichkeit aus seiner Zeit heraustreten zu können.

2. Tonaufzeichnung

Etwas Ähnliches lässt sich mit der Erfindung des Phonographen und der damit einsetzenden Aufzeichnung des Tons nachweisen. Was Barthes nur auf der Ebene des technischen Bildes am Beispiel der Fotografie eines geliebten Menschen (seiner Mutter) skizziert und was ihn zur Kategorie der Verrücktheit und zur Erfahrung von Vergänglichkeit und Tod führt, das beschreibt Proust auch auf der Ebene des Tons, genauer auf der Ebene der technischen Übertragung und Aufzeichnung der menschlichen Stimme, konkret am Beispiel der Telefonstimme seiner Großmutter:

"Realpräsenz dieser so nahen Stimme – bei tatsächlicher Trennung! Aber Vorwegnahme auch einer ewigen Trennung! Oft, wenn ich in der Weise zuhörte, ohne die zu sehen, die von so weit her zu mir sprach, schien es mir, als riefe diese Stimme aus Tiefen, aus denen man nicht wieder hinaufsteigt, und so habe ich die Angst kennengelernt, die mich eines Tages ganz umfangen sollte, wenn eine Stimme (sie allein, einem Körper enthoben, den ich niemals wieder sehen sollte) auf ähnliche Weise wiederkam, um an meinem Ohr Worte zu flüstern, die ich im Vorüberhuschen von Lippen hätte küssen mögen, die für immer zu Staub zerfallen sind" (Proust 2004: 184).

Trotz der Ähnlichkeit der Beschreibung, die Proust im übrigen einige Seiten später mit der Fotografie zusammen denkt, muss man sich die Wirkung auf der Tonebene zur Zeit ihres Aufkommens ungleich intensiver vorstellen, die in diesem Fall die Stimme von ihrem Körper trennt – und folglich wird dieser Vorgang in der Literatur häufig als Schreckenserfahrung benannt. Demgegenüber trat die Fotografie als eine weitere Bildform nur die Nachfolge der Malerei, Zeichnung und Lithografie an. D.h. ihre Verbindung zur Kunst konnte die Erfahrung der Fotografie "zähmen", wie es Barthes (1989: 128) genannt hat und sie als eine Bildgattung begreifen, die nun mit dem Bürgertum gemeinsam ihren Aufstieg erlebte.

Auf der Ebene des Tons gab es vor der Erfindung des Phonographen kaum Vergleichbares. Daniel Gethmann (2003), der die Vorgeschichte der mechanischen Stimmaufzeichnung untersucht hat, berichtet zum einen von literarischen Vorspielen:

"Den … Schrecken, den dieses akustische Phänomen einer Trennung der Stimme vom Körper auslöste, deutete François Rabelais durch seine imaginäre Erfindung der Klangspeicherung in Gargantua und Pantagruel (1532) an. Während einer Schiffsfahrt auf offener See hörte die Besatzung nämlich plötzlich Stimmen … Das Schiff war in eine eisige Gegend gekommen, in der ein großes Gefecht stattgefunden hatte, 'der ganze Lärm der Schlacht gefror damals.' Das einsetzende Tauwetter enteiste den Klang des Krieges und führte darüber hinaus die ehemals gefrorenen Wörter als Lautpoesie in die Literatur ein" (Gethmann 2003: 211f).

Zum anderen weist Gethmann seit etwa 1780 konkret realisierte Sprechmaschinen nach, mit denen menschliche Stimmen erzeugt bzw. nachgebildet wurden. Diese orientierten sich an einem mechanischen Menschenbild, das den Körper als eine Uhr begriff und folglich den experimentellen Nachweis oftmals mithilfe von menschlichen Leichenteilen führte (Kopf plus kompletter Stimmapparat), um so auf mechanischem Wege die Stimmen der Toten tatsächlich noch einmal zum klingen zu bringen (ebd.: 226f).

Bereits aus dieser Vorgeschichte der Tonaufzeichnung lässt sich zweierlei ablesen: Zum einen ein mechanisches Verständnis des Menschen als Uhr, welches den Menschen zu einem Zeitgenossen in einem ganz spezifischen Sinne formt und dabei die Zeit gleichsam als Abstraktion erfasst. Zum anderen eine Überwindung der Zeitgenossenschaft durch die Reproduktion der Stimme, wenn mithilfe von Leichenteilen die Stimmen von Toten zurückgeholt werden. Der radikale Schnitt, der sich mit dem Phonographen vollzieht, ist jedoch die technische Reproduktion und Speicherung der Stimme, die mit ihrer Loslösung vom Körper einhergeht und dabei eine quasi körperlose Stimme entstehen lässt, die aufführbar wird. Diese Speicherung der Stimme jenseits ihres Körpers ist nun gerade das Gegenteil eines Konzeptes von Zeitgenossenschaft, das auf Präsenz beruht und wohl zunächst nur als begrenzte Tischgenossenschaft gedacht wurde. Das Phänomen der vom Körper gelösten Stimme knüpft vielmehr an Phantomstimmen an, "eine Heimsuchung der Lebenden oder Überlebenden durch die Toten" (Weigel 2006: 34). Oder aber an die Vorstellung von transzendenten Stimmen: "Götter und Dämonen manifestieren sich häufiger in körperlosen Stimmen als in Visionen … Die Propheten und Apostel – von Moses bis Mani – werden durch Stimmen berufen, die eine unbedingte Autorität beanspruchen … Selbst der Satan, Verwandlungskünstler par excellence, artikuliert sich vorrangig als Stimme der Versuchung" (Macho 2006: 131).

Während also die Stimmübertragung per Telefon oder später per Radio ebenso wie die Zeitung (und die spätere Kommunikation per Internet), sowie die Synchronisation der Uhren durch den Ausbau der Eisenbahn einer Konstruktion abstrakter Zeitgenossenschaft im Sinne einer Synchronie der Lebenden zuspielt, wird diese Vorstellung durch den Phonographen noch einmal radikal umgewertet, (wenn nicht gar entwertet). Sobald nun auch – ähnlich wie in der Fotografie auf der Ebene des Visuellen – Stimmen und Klänge aufgezeichnet werden, wird eine die Zeiten übergreifende Genossenschaft nicht nur denkbar und halluzinierbar, sondern auch auf technisch materieller Basis ästhetisch erfahr- und wiederholbar. Die Erfindung des Phonographen (1877) trifft aber nicht gleich auf eine anschlussfähige historische Situation wie die Fotografie im Nachklang der Revolution mit der Etablierung des Bürgertums – und so wird zunächst nur die Schallplatte und das Grammophon als Abspielmedium von den Zeitgenossen entdeckt, woraus aber kein ästhetisches Konzept, geschweige denn ein impliziter Imperativ der Kunst aus dieser neuen Form, einer die Zeiten übergreifenden Genossenschaft, hervorging.

Dies geschieht erst in den 1920er Jahren und hier auf zwei unterschiedlichen Wegen. Einmal wird das Grammophon in den Überlegungen der künstlerischen Avantgarde umgewertet zu einem originären synthetischen Klanginstrument. Zum anderen orientiert man sich am Film, in dem visuelle fotografische Reproduktionen direkt zur Neugestaltung in der Montage führen. Den ersten Weg skizziert Friedrich Kittler:

"Im Gefolge Mondrians und der Bruitisten, die das Geräusch in Literatur und Musik einführen wollten, schlug Moholy-Nagy bereits 1923 vor, 'aus dem Grammophon als aus einem Reproduktionsinstrument ein produktives zu schaffen, so, dass auf der Platte ohne vorherige akustische Existenzen durch Einkratzen der dazu nötigen Ritzschriftreihen das akustische Phänomen selbst entsteht'." (Kittler 1986:74).

Der zweite wird von Wolfgang Hagen benannt in seiner Beschreibung der Absoluten Radiokunst wie sie der Intendant Hans Flesch 1927 formulierte:

"Fleschs Bezugspunkt waren die Stummfilme Charlie Chaplins … Flesch frappiert, erstaunt, ja erzürnt die gesamte Hörspielzunft seiner Zeit damit, dass er für die Produktion von Hörspielen den Einsatz von Aufzeichnungsmedien fordert, zu einer Zeit, als noch kein Tonband existiert und als Aufzeichnungsmedium nur der Lichtton der allerersten Tonfilmtechnologien zur Verfügung steht … Für Hans Flesch … hatte die experimentelle Erforschung des Radios schon Mitte der zwanziger Jahre ergeben, dass Kunst im Radio nur existieren kann durch Montage, durch Einschnitte ins Material, durch 'inserts' und Collage, also durch konjekturale Techniken der Reproduktion wie im Film" (Hagen 2005: 107f).

Während in der Rhetorik von Moholy-Nagy aus einem neuen Medium eine originäre zeitgenössische Klangästhetik abgeleitet werden soll, orientiert sich das Konzept von Flesch an einer Hybridisierung der ästhetischen Form, die nun gerade nicht auf Zeitgenossenschaft als Synchronie, sondern auf eine Verbindung unterschiedlicher Materialien und Zeiten zielt, die sich explizit am Vorbild des Films orientiert –, einem Medium, das mit den Arbeitern und Angestellten ein neues Massenpublikum ausbildet, und das auf dem Hintergrund revolutionärer Bewegungen seine kulturelle und gesellschaftliche Funktion und Praxis neu zu bestimmen sucht – allerdings nicht als genuine oder natürliche Ästhetik, sondern – in den Worten Siegfried Kracauers – indem es "Teile und Ausschnitte zu fremden Gebilden assoziiert" (Kracauer 1963: 39).

3. Computerkunst und Internet

Die bereits einige Jahre zurückliegende Bestandsaufnahme von Sean Cubitt, "Digital Aesthetics" (1998) fällt, wie Christiane Heibach in einer Rezension schreibt, "sehr skeptisch aus … Auch die 3-D-Welten kennen nur die Zentralperspektive des Beobachters, wie sie sich seit der Renaissance etabliert hat … Die digitale Kunst selber ringt noch um Konzepte, die über reine Spielerei und Selbstreflexivität in bezug auf ihre mediale Konstruktion sowie den Individualismus des Werk- und Bedeutungsbegriffs hinausgehen" (Heibach 2001).

Dabei wird zwar auf unterschiedlicher Ebene versucht, eine digitale Ästhetik im Anschluss an bestehende kulturelle Formen zu entwerfen, so z.B. in den Diskursen zur Hypertextualität, die den Textbegriff mithilfe einer digitalen Produktionsform delinearisieren oder gekoppelt an Interaktivität im Netz einerseits digitale Literatur herstellen (Simanowski 2002) und andererseits in Form von Internetenzyklopädien den Textbegriff zu einem wuchernden Text-Rhizom ohne gekennzeichnete Autorschaft erweitern (z.B. Wikipedia). Aber in vielen Fällen erscheinen die digitalen Hypertexte als kaum mehr als eine technische Umsetzung von zuvor im post-strukturalistischen Diskurs entworfenen Textbegriffen.

Ähnliches findet sich im Anschluss an die Avantgardebewegung in der bildenden Kunst. Dort wird tatsächlich in vielen Fällen mehr erreicht, als die Nachstellung der zentralperspektivischen Räumlichkeit, wie sie aus Computerspielen geläufig ist. So z.B. in den Computergrafiken von Frieder Nake aus den 1960er Jahren. Dort werden Grafiken mithilfe von Computerprogrammen hergestellt, beispielsweise eine "Hommage à Klee". Das Ziel ist hier allerdings nicht mehr das Einzelbild, sondern eine serielle Produktion durch den Computer. Aktualisiert wurde dieses Prinzip in einer interaktiven Installation von Nake selbst ("Spannung", 2005), in der das serielle Moment nun als Spiel auf dem Computerbildschirm erscheint und bei dem durch den aktiven Eingriff der Betrachter oder Spieler Bildserien in Verlaufsform generiert werden können. Obgleich diese Arbeiten ästhetisch sehr eindrucksvoll sind, so gehören sie dennoch in den Kanon der zeitgenössischen bildenden Kunst, also zur Kunst seit 1960, deren Merkmal gerade die Verfransung und Vielfältigkeit der Medien und Formen ist. Sie reiht sich ein in die seriellen Produktionen seit 1960, die auf eine "Entprivilegierung des Einzelbildes“"(Lindner 1993) zielen und die als Konzeptkunst mit unterschiedlichen Mitteln ausgeführt werden. Hierbei von "Computerkunst" zu sprechen erscheint allerdings genauso verfehlt, als wenn man in Bezug auf Jürgen Klauke oder Cindy Sherman von Fotokunst oder in Bezug auf einige Arbeiten von Sol Lewitt von zeichnerischer Kunst sprechen würde.

Gerade diese Unterscheidung hat sich mit der Entwicklung seit 1960 im Grunde erledigt. Deshalb erscheint es auch fraglich, ob man in Bezug auf diese Arbeiten, die zweifellos mit digitalen Mitteln – in diesem Fall unter Anwendung von Computerprogrammen – entstanden sind, von einer digitalen Ästhetik sprechen kann, die sich in ihrem Wesen von der zeitgenössischen bildenden Kunst seit 1960 unterscheidet. Das Beharren auf solcher Unterscheidung rührt vermutlich eher von jenem Hype her, den der ehemalige Leiter der Transmediale, Andreas Broeckmann (2007), als "eine Art Hyper-Zeitgenossenschaft …, die sich immer schon im Vorlauf auf die Zukunft wähnt" oder mit anderen Worten als "Flucht in die Zukunft" beschreibt: "Die Standortpolitiker und PR-Strategen verlangen nach solchem Optimismus, und so heißt das gänzlich diesseitige technische Exploratorium des Ars Electronica Cemters im österreichischen Linz allen Ernstes: 'Museum der Zukunft' …" Broeckmann (2007: 52).

Während die Hyper-Zeitgenossenschaft als Fluchtbewegung einer echten Zeitgenossenschaft im Sinne einer politischen und ästhetischen Auseinandersetzung aus dem Weg geht, scheint der "Computerkunst" zwar weniger eine Fetischisierung der Zukunft inhärent, als das Beharren auf einer Differenz, die gleichsam für sich das Neue reklamiert. Und so hat sich an Stelle der "Computerkunst" auch das Synonym der "Neuen Medien" eingebürgert, das letztlich als Sammelbegriff fungiert, um in Bezug auf die bildende Kunst alle Formen zu subsumieren, die irgendwie auf der Basis von digitalen Informationen beruhen. Aus einer solchen unspezifischen Sammlung lässt sich m.E. weder der Begriff einer digitalen Ästhetik ableiten, noch lässt sich daraus der Imperativ einer neuen Zeitgenossenschaft begründen, die das digitale Zeitalter charakterisiert, in dem wir gleichwohl zu leben begonnen haben.

Im Hinblick auf das soziokulturelle Feld erscheint das Internet schon eher als eine zeitgenössische Technik, weil es in diesem Fall um eine kommunikative Funktion geht, die sich qualitativ in ihrem gegenwärtigen kulturellen Gebrauch von anderen Kommunikationsmedien (Telefon, Zeitung, Fernsehen) unterscheidet und diese gleichwohl mit umfasst. Marc Ries charakterisiert diese Entwicklung wie folgt:

"Je größer und unübersichtlicher das Kollektiv, die Welt, je anonymer und partikularisierter der Einzelne, umso mehr bedarf es der Techniken des Sichtbarmachens der Anderen und Techniken der Verabredung mit Anderen … In dieser Bewegung übernimmt das Internet als Kollektivtechnik, also als eine Technik, die Kollektivbildungen unterstützt, den Entwurf eines weltumspannenden relationalen Raumes, der über unterschiedliche konnektive Techniken gegenseitige Wahrnehmung und Begegnung ermöglicht" (Ries 2007: 11).

Damit wird das Internet als eine zeitgenössische Technik beschrieben, die sich als gemeinschaftsbildende Praxis im Kontext eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels ausbildet (Stichwort Globalisierung). Das Digitale fasst Ries dabei als "das Ergebnis einer Operation der Teilung eines körperlichen oder medialen Ganzen in die numerischen Werte 0 und 1. Diese Aufteilung und Trennung in zweiwertige Partikel, Bits, ermöglicht die Erzeugung einer numerischen Materie, die – gemäß ihrem Status als techno-symbolisches Äquivalent – alle anderen Körper-, Bild-, Ton-, Schrift-Materien aufnehmen und also vergleichbar und ineinander konvertierbar machen kann" (ebd. 18).

Am Tatbestand der Digitalisierung, der sich in allen kommunikativen gesellschaftlichen Bereichen durchsetzt, lässt sich somit ein neuer Imperativ der Zeitgenossenschaft ablesen. Anstelle eines "il faut être de son temps" erscheint nun ein: "il faut être digital". Gerade weil hier aber Zeitgenossenschaft mit Digitalisierung quasi gleichgesetzt wird, werden zwar alle analogen Kommunikationsformen ins Digitale übertragen, im Sinne einer Währung, in der alles vergleichbar und berechenbar wird. Dennoch ergibt sich daraus – zumindest bisher – keine spezifische kulturelle Form im Sinne einer digitalen Ästhetik. Stattdessen haben wir es mit einer Erweiterung der einzelnen Künste zu tun: digitale Konzeptkunst, digitale Fotografie, digitaler Film, digitale Literatur, digitale Musik etc. Dazwischen tun sich oftmals bilaterale Verfransungen und Mischformen auf, z.B. das VJ-ing als Verbindung von DJ und Videokunst. Aber gerade diese Verfransungen waren bereits Kennzeichen der zeitgenössischen Künste seit 1960. Ausgehend von dieser Bestandaufnahme lohnt sich ein Blick zurück auf den Film, seine mediale Entwicklung und sein Verhältnis zur Zeitgenosenschaft.

4. Film

Die Ästhetik des Films wurde durch zwei gegensätzliche Positionen konzeptualisiert. Die eine dachte den Film als ein spezifisches Medium neben anderen, als reinen Film, für den sich beispielsweise Dziga Vertov in den 1920er Jahren engagierte in der Form von Manifesten: "Wir säubern die Filmsache von allem was sich einschleicht, von der Musik, der Literatur und dem Theater; wir suchen ihren nirgendwo gestohlenen Rhythmus und finden ihn in den Bewegungen der Dinge" (Vertov 1922: 20). Die entgegengesetzte Position benannte den Film als ein "cinéma impur" (Bazin 1952), als unreinen Film, in dem sehr wohl die unterschiedlichen Künste ihren Platz haben, oder begriff den Film als ein hybrides Medium, als "dialektische Montage" der unterschiedlichen Künste (Wollen 1975).

In der zweiten Position lässt sich eine Verbindung zur Digitalisierung ausmachen, insofern eben auch der Film die bestehenden Künste, Theater, Literatur, bildende Kunst, Architektur, Musik etc. in sich aufnehmen kann. Allerdings ist der Film keine universale Münze, die die existierenden Künste einfach nur umrechnet. Der Film beansprucht in seiner Hybridität beides für sich. In den Worten Benjamins hat er die technische Reproduzierbarkeit der einzelnen Künste vorangetrieben und dabei gleichzeitig eine neue kulturelle Ausdrucksform hervorgebracht. Anders formuliert: der Film ist das erste technische Hypermedium mit einer eigenen Ästhetik.

Dem Film gelingt es bis heute durch seine hybride Form nicht nur unterschiedliche Medien, sondern auch unterschiedliche Orte und insbesondere Zeiten miteinander in Beziehung zu setzen. Darin unterscheidet sich der Film von der kommunikativen Form des Internets als raumübergreifendes Medium, aber insbesondere auch von allen fragwürdigen Vorstellungen einer digitalen Avantgarde, die eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart und der Vergangenheit eher vermeidet, um sich ganz der Zukunft zu verschreiben. Dieses Potential der Begegnung unterschiedlicher Zeiten im Film habe ich an anderer Stelle als "Archi-Zeitgenossenschaft" bezeichnet (Pauleit 2007).

Archi-Zeitgenossenschaft meint die unmögliche Möglichkeit der Co-Existenz unterschiedlicher Zeiten, wie sie bereits in der Erfahrung der (historischen) Fotografie angelegt ist. Der Film radikalisiert diese unmögliche Möglichkeit in zweierlei Hinsicht. Zum einen erlaubt er uns, "lebende Bilder" der Vergangenheit zu betrachten und in der Montage unterschiedliche Zeiten miteinander zu konfrontieren. Der Film bildet wie die Fotografie mit seinem radikalen Blick auf das Zeitgenössische im Rückblick auf das 20. Jahrhundert ein unglaublich reichhaltiges Archiv aus, welches uns Kenntnisse vom Leben der Menschen in unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten liefert, z.B. von ihren Bewegungen, Haltungen, von der Mode, von der Intensität eines Blicks etc. Zum anderen hat der Film die Fähigkeit auch das Unwirkliche, das Traumhafte, das Phantastische und das Verdrängte zur Anschauung zu bringen. Damit gelingt ihm auch ein imaginärer Blick zurück auf Zeiten vor Erfindung der technischen Bildmedien.

Zusammen mit der Rezeptionszeit entsteht ein Zeitkonnex aus mindestens drei unterschiedlichen Zeitebenen: erstens die Zeit der Aufnahme, die die reale Lebenszeit von Schauspielern, Kameraleuten und Regisseuren meint; zweitens die konstruierte filmische Eigenzeit, die immer auch fiktionale Elemente bzw. Elemente einer Konstruktion des Filmischen enthält, und somit an andere Zeiten des Vergangenen, des Möglichen oder Imaginären anschließt; und drittens an die Rezeptionszeit der Zuschauer, die sich gleichfalls ständig historisch verändert. Die Verbindung dieser Zeitebenen ist konstitutiv für den Film und eröffnet ein Verständnis von Zeitgenossenschaft, welches zwar den Bruch mit der Vergangenheit kennt, ihn aber nicht als Ausschluss des Vergangenen setzt, sondern als Montage ständig neu inszeniert. Diese Idee der Archi-Zeitgenossenschaft könnte auch ein Leitmotiv sein für eine zukünftige zeitgenössische Ästhetik des Digitalen.

Adorno, Theodor W. (1966/1977) „Die Kunst und die Künste“ (Vortrag an der Berliner Akademie der Künste 23.7.1966), in: Ders. (1977) Kulturkritik und Gesellschaft 1, Frankfurt am Main, S. 432 –453.

Barthes, Roland (1989) Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Suhrkamp Frankfurt am Main, frz. Org. 1980.

Bazin, André (1952) „Für ein unreines Kino“, in: Was ist Film? Fischer, R. Hg. (2004), Berlin, S. 110–138.

Broeckmann, Andreas (2007) „Vom Zweifel an der Gegenwart. Oder: für eine radikale Zeitgenossenschaft“, in: Ästhetik & Kommunikation Heft 137, S. 51 – 53.

Dubois, Philippe (1998) Der fotografische Akt, Amsterdam/Dresden, frz. Org. 1990.

Gethmann, Daniel (2003) „Das Zittern der Luft. Die Erfindung der mechanischen Stimme“, in: Epping-Jäger, Cornelia / Linz, Erika (2003) Medien/Stimmen, Dumont Köln, S. 211 – 234.

Hagen, Wolfgang (2005) Das Radio, Fink München.

Heibach, Christiane, Von Mäusen und Menschen oder: Die Ambivalenzen der digitalen Welt, http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=2123, abger. 10.10.07

Kittler, Friedrich (1986) Grammophon Film Typewriter, Brinkmann & Bose Berlin.

Klotz, Heinrich (1994) Kunst im 20. Jahrhundert. Moderne, Postmoderne, Zweite Moderne, München.

Kracauer, Siegfried (1963) „Die Photographie“ [1927], in Ders. (1963) Das Ornament der Masse, Suhrkamp Frankfurt am Main, S. 21 – 39. Lexikon der Kunst, Erlangen 1994.

Lindner, Ines Hg. (1993) Sehbewegungen. Über die Folgen der Entprivilegierung des Einzelbildes in der zeitgenössischen Kunst, Berlin.

Löffler, Petra (2004) „Bilderindustrie: Die Fotografie als Massenmedium“, in: Kümmel, Albert et.al. (2004) Einführung in die Geschichte der Medien, Fink Paderborn, S. 95 – 123.

Macho, Thomas (2006) „Stimmen ohne Körper. Anmerkungen zur Technikgeschichte der Stimme“, in: Kolesch, Doris / Krämer, Sybille (2006) Stimme, Suhrkamp Frankfurt am Main, S. 130 – 146.

Pauleit, Winfried (2004) Filmstandbilder. Passagen zwischen Kunst und Kino, Stroemfeld Frankfurt am Main.

Pauleit, Winfried (2007) „Archi-Zeitgenossenschaft“, in: Ästhetik & Kommunikation 137, S. 71 – 77.

Petitjean, Joël (1998) „Die Kommune von Paris“, in: Frizot, Michel (1998) Neue Geschichte der Fotografie, Könemann Köln, S. 146.

Proust, Marcel (2004) Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Bd. 3, Suhrkamp Frankfurt am Main, frz. Org. 1920/21.

Regener, Susanne (1999) Fotografische Erfassung, Fink München.

Ries, Marc (2007) „ ‚Zeigt mir, wen ich begehren soll‘. Begegnung und Internet“, in: Ders. et.al. (2007) dating.21 – Liebesorganisation und Verabredungskulturen, Transcript Bielefeld, S. 11 – 23.

Ritter, Henning (2004) „Du sollst deiner eigenen Zeit angehören. Der Imperativ der Zeitgenossenschaft entsteht um 1800 in der politischen Theorie, wandert von dort in die Kunst und wird für die Moderne verbindlich, FAZ, 25.09.2004, Nr. 224, S. 37.

Schivelbusch, Wolfgang. 1979. Geschichte der Eisenbahnreise, Ullstein, Frankfurt a.M., Berlin, Wien. Simanowski, Roberto Hg. (2002) Literatur.digital, dtv München.

Vertov, Dziga (1922) „Wir. Variante eines Manifestes“, in: Albersmeier, F.-J. Hg. (1990) Texte zur Theorie des Films, Reclam Stuttgart, S. 19 – 23.

Weigel, Sigrid (2006) „Die Stimme als Medium des Nachlebens: Pathosformel, Nachhall, Phantom, kulturwissenschaftliche Perspektiven“, in: Kolesch, Doris / Krämer, Sybille (2006) Stimme, Suhrkamp Frankfurt am Main, S. 16 – 39.

Wollen, Peter (1975) The Two Avant-Gardes, Readings and Writings. Semiotic Counter-Strategies, Verso Editions London 1982, S. 92 – 104.